編按:即將出版的《余之詩》是余秋雨先生七十多年來的首部詩集。在一般的印象里,詩歌與青春聯系在一起,余秋雨先生卻說:“真正的詩意是在老年,因為他一切追求都已經追求過了,一切目標都已經失去,剩下的就是像詩歌一般過日子。他擁有長天白云,擁有沒有實

編按:即將出版的《余之詩》是余秋雨先生七十多年來的首部詩集。在一般的印象里,詩歌與青春聯系在一起,余秋雨先生卻說:“真正的詩意是在老年,因為他一切追求都已經追求過了,一切目標都已經失去,剩下的就是像詩歌一般過日子。他擁有長天白云,擁有沒有實際目的的美好晚年,能夠安靜地過日子,這就是詩啊。”

《余之詩》自序:我的詩藏在心底

六年前,在澳門科技大學,兩位女學生快樂地告訴我:“院長,我們從網上熟讀了您的幾十首詩,能背誦七八首!”

她們好像就要開始背誦,我連忙阻止,說:“這都不是我的,我沒有發表過詩。”

“沒有發表,可見是有,那也可能泄露啊。”她們笑著說。

“不會泄露,我的詩藏在心底。”我說。

“還是發表吧。既然出現了那么多冒名者,真身就更應該出來了。”她們說得很認真。

我覺得她們說得有道理,便露出了一個猶豫的表情。

她們看出來了,就緊追了一句:“估計要讓我們等多少時候?”

“五六年吧。”我隨口一應。

這番對話,她們一定已經忘記。但是,六年到了。

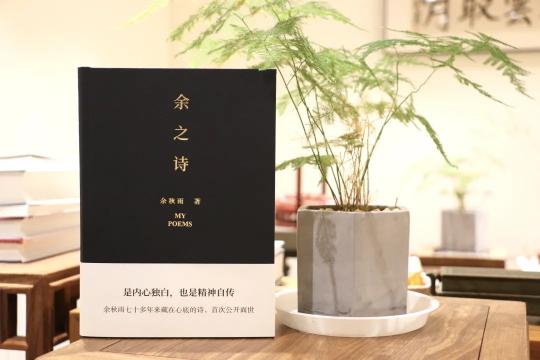

《余之詩》

我說,我的詩藏在心底,這倒不是一種膩情的說法。

可能與詩畫般的山水童年有關,我歷來不管寫什么,都在追尋詩的境界,即便是歷史散文、學術著作也不例外。因此,看到白先勇先生把我的文章概括為“詩化地思索天下”,立即驚喜地引為知己。

由于我畢生都在寫“泛化的詩”,因此反倒把嚴格意義上的詩擠到角落上去了。這些詩,大多是每天早晨醒來看到窗外云天時的朦朧吟詠,如果后來還想得起幾句,那就算記住了。偶爾有閑,還能翻揀出來再改動一些詞句。整個過程,都沒有用上紙和筆。

這次為了踐諾澳門的六年之約,用上了紙和筆。一寫,才發現量太少,成不了一本書,還需要大量增補。因此,就搜尋心中存留的各種詩意片段,讓它們展延成詩作。前前后后花了幾個月,就變成了現在這個集子。

我不是純粹的專職詩人,平生深入的文化領域很大,自身經歷也頗為豐富,因此吟誦所得也紛披駁雜。大凡歷史、宗教、國內、國外、人生、藝術、茶水、廚藝,都有涉及。對此我暗暗自喜,因為我的詩化生態就是無邊世界。

詩翼無墻,任意翱翔,又隨處落腳。既然網上已經棲息著大量不知道從哪里飛來送給我的禽鳥,那么,我自己的禽鳥也就顧不得什么限制了。

但是,雖然自由,卻也有一點偏向,那就是我的不少詩句中浸潤著較多的古典風味,這與我早年寫作古體詩詞的“幼功”有關。為此,這本集子也收了一些自己寫的古體詩詞。

我平日寫古體詩詞的機會不少。那是因為,總有一些鍥而不舍的朋友邀我寫大幅書法用于石刻或懸壁,但寫什么內容呢?我不習慣用自己的書法抄寫別人的詩詞,因此就隨興吟詠了。收在這里的古體詩詞,我倒是稍稍挑選了一下,留下了當代青年可能比較讀得下去的一些篇目。

我寫古體詩詞,喜歡用毛筆,因此在這個集子里也配上了幾份書法,以便讓青年讀者領略一下中國古代“詩墨互映”的氣韻。

這本詩集大致分為四個部分:第一部分寫身邊滋味,第二部分寫天邊思緒,第三部分是流年回顧,第四部分是古體詩詞。

紛擾時勢,有心讀詩已不容易。因此,在今天,寫詩的人更應該向讀詩的人致敬。這些藏在心底的句子,能有其他的心靈來感應,就像在茫茫荒路上見到了幾個愿意同行的人,太高興了。

庚子年秋

《余之詩》選篇

我的家譜

世上般般家譜,

讓我陷入迷糊。

竟有如許門庭,

代代鐘鼎相續!

筆墨不涉愁苦,

千年未見污濁。

何曾天饉地枯,

何來萬戶蕭索?

我祖不懂記述,

未留幾絲云絮。

可猜少有安適,

奔波而成家譜。

我的家譜,是涼州石窟,

我的家譜,是西夏鼙鼓。

我的家譜,是蒙古弓弩,

我的家譜,是合川箭鏃。

我的家譜是湖邊菰蒲,

菰蒲下是越窯遺墟。

我的家譜是晚秋斜月,

斜月下是漫漫長途。

此生匆匆

行者飄飄隨心走,

孤舟茫茫無港口。

一天一地皆屬我,

一絲一縷非我有。

成敗得失乃同義,

高低貴賤是虛構。

此生匆匆僅一事,

尋得大美藏衣袖,

分發四周。

擬情詩

我要說一對情侶,

卻是一個比喻。

她來自莽山深處,

本應該健碩樸拙,

卻竟然步態輕盈,

雅袖輕舒。

他來自富庶通埠,

本應該斯文儒雅,

卻竟然黝黑敦實,

渾身泥土。

他們顯然不配,

誰知一見如故。

她羞澀地投入他的懷抱,

他靦腆地說:我是你的歸宿。

沒有對方,

他們也能與別人嫁娶,

一生安分守己,

恭行各自職務。

有了對方,

他們卻能魂魄相與,

天天營造極致,

攜手共抵圣域。

他在她展現身姿的時候,

拉上了紫色的帷幕。

她在紫色的帷幕里修煉片刻,

一出場就香溢四隅。

他們都屬于玩水一族,

對悠悠水性非常清楚。

她總在那里縱情暢游,

他總在周圍悉心保護……

—這首情詩我寫不下去了,

似乎已經有點艷俗。

那就結束比喻吧,

我說的是:茶與壺。

說得更準確一點,

是普洱茶與紫砂壺。

瀾滄江畔的原始森林,

愛上了體量不大的宜興陶土。

我常去普洱和宜興,

兩邊的高手也都很熟。

有一次我把他們一起請來,

兩方各仰盛名,卻又矜持含蓄。

我說,你們兒女的婚事已舉世歆慕,

親家初見怎么還不擁抱歡呼?

其實他們沒錯,

面對日夜思念的奇跡共創者,

驀然一見,未免踟躕。

他們很快親密低語,

幾十年的隱秘細節全都在今夜袒露。

看著這個情景我笑了,

把他們說成是親家,

不又回到了那個比喻?

那就不妨順著比喻再說幾句:

既然是天下絕配,

就不在乎萬般差異、千里長途。

永遠也不要移情半路,

一天也不要熄滅火爐。

空空的陶器日夜期待著南方,

南方的裙裾只歸屬那紫色的帷幕。

你的眉眼

你的眉眼是我的山水,

我的山水來自唐代。

拍去風雪,

洗去粉黛,

淺淺一笑,

草草一拜。

西出陽關我做伴,

孤帆遠影我也在。

你是我的第一高度,

你是我的最后要塞。

千年一盹,萬里一鞋。

有你有我,再無期待。

你的過去

題記

據說有我寫的兩句詩,在互聯網上廣為流傳,風靡一時。有些地方邀我演講,在演講廳的大門口貼出這兩句詩,以示與我的緣分。碰到一些不熟悉的朋友,他們一見面就會滿臉笑容地吟誦起來,我立即接住,同聲吟完,然后鄭重說明,這兩句詩,與我完全無關。

這兩句詩很簡單:“你的過去,我沒有參與;你的將來,我奉陪到底。”一看就知,這是年輕戀人的示愛之語,很通俗,很直接,但是如果要稱作詩,未免太淺陋了。

除了這兩句,網絡上假冒我名字的詩文多得難以計數。我到今天還不明白產生這種大規模假冒的原因,但無論如何,這些詩文錯置了我的文學格局。

每次生氣之后,我也會莞爾一笑,暗想如果這些題目由我自己來寫,會怎么樣?姑且偶試一次。但詩就是詩,一落筆就牽動心靈深處。

你的過去我沒有參與,

但你的初啼已把我怔住。

那天我也許正在爬樹,

突然有縹緲的聲音悠然入耳。

似琴竽,似遠風,似天語,

我轉頭一聽,不以為意,

卻不知,

就在此刻,

自己有了終生歸宿。

你的過去我沒有參與,

卻為何,

兩人有那么多會心的志趣?

會心的愁緒,

會心的推拒,

會心的驚喜,

會心的憤怒。

也許,

雖然沒有參與,

卻早已暗通款曲?

你三歲時見月而笑,

立即有回聲相續,

只因遠處也有一個人被月色迷住。

你四歲時拾起三片楓葉,

到手的卻只有兩片,

那一片已被另一個愛楓之人撿去。

你五歲時初讀唐詩,

有幾首特別上口,

好像有人先在一旁吟出。

這就是說,

你的月色,我有參與;

你的秋葉,我有參與;

你的唐詩,我有參與。

正是這一切,

才讓我們一見如故。

真正的一見如故,

全然與生命同步。

或許比生命更大、更早,

由月色、秋葉、唐詩共熔共鑄。

那就請相信,

你我終于相遇,

雖然安靜平淡,無人關注,

卻早有漫長的尋找圖譜。

憑九歌引導,

順八龍指路……

那天驀然相遇,

便渾身一顫,歡然止步。

相遇就是全部,

從此心無旁騖。

何必有“奉陪到底”的誓句?

天下誓句大多出于疑慮。

此地沒有疑慮,

你我不用誓句。

世事如火如荼,

災難如沸如煮。

只需四目相對,

便無大憂大懼;

只需與君相遇,

便是萬般俱足。

既然萬般俱足,

也就輕掩門戶。

無須職位,

無須期許,

無須信息,

無須江湖。

我們的形跡,

是孤舟秘途;

我們的婚約,

是無字天書。

何人是我

那天太湖平靜婀娜,

我吟出兩句南朝弦歌。

但是細細回想,

從來沒有聽過、讀過。

是它潛入我心,

還是它本屬于我?

在伊朗一處城垛,

找到了前世老窩。

我斷定曾在這里居息,

曾在這里廝磨。

此溝此坎,

此葉此果……

在西奈沙漠,

有一叢藤荊孤寂而又婆娑。

我曾經為它澆水多年,

每次澆完蜷身而坐。

但是,那水來自何處?

百年之內近處無河。

那條山道非常熟悉,

每級石階都認得我。

詢問地名卻很陌生,

叫圣馬力諾。

我都去過,

又沒去過。

處處有我,

處處非我。

卻為何心心相印,

一見著魔?

于是仰天長問:

我是何人?

何人是我?

我在何年?

何處有我?

我,我,我——

我是深夜的燭火,

又是撲火的飛蛾。

我是肅靜的香座,

又是飛轉的陀螺。

我是閉目的伊索,

又是行腳的頭陀。

我是剛烈的荊軻,

又是溫和的東坡。

我是純凈的白鶴,

又是潑墨的殘荷……

千年萬里,

全都包羅,

正反殊色,

緊相依托。

多棱多維,

千浪萬波。

吾生已老,

仍無定說。

那就干脆放逐,

無執無我。

一旦無我,

心比海闊。

長天潔凈,

高山巍峨。

遇見一人

歷史是記憶的殘片,

但需要有共歷者的容顏。

如果共歷者不見了,

那么,殘片就成了殘煙。

追悼媽媽時我輕輕哽咽,

媽媽走了,我也就丟失了童年。

有好些問題來不及問,

從此世上再無答案。

原以為這些問題都不太重要,

直到現在才明白,

那是維系我生存的條條麻線。

為什么要這么結、這么系、這么解?

一人離去,麻線全斷。

最近遇見一人,

也給我一大震撼。

他曾是上海教委領導人,

幾度上門請我出山。

民意測驗勸不動我,

他的一個決定卻讓我為難:

只要我答應當院長,

他下調到學院做幫辦。

當年院長負全責,

他做書記勤補臺。

事無巨細兩相知,

泥濘小道扶住肩。

此后多年成鐵桿,

共建秩序共患難。

終于知我要辭職,

他又游走上級部門為我做刺探。

既然生命緊相連,

總覺得晚年可長談。

到時候,

兩人互證又互驗。

他生存于我的調侃,

我生存于他的笑談。

未料霹靂起晴天,

阿茨海默將他纏。

已經誰也不認識,

兩眼空空如枯潭。

枯潭對我全無感,

我心也隨之枯一半。

阿茨海默似大疫,

荒了一角荒伙伴。

那一半虎符已丟失,

所有的密語遭冷顏。

兩腳探路路何在?

荒廢了的路途已被刪。

被刪的路途不可走,

被刪的歷史已癱瘓。

無筆落墨是空紙,

無人相敘是老年。

三步

三步。

抬起腳來,

只需三步,

一切困厄就會解除。

風,就會開始轉向,

潮,就會重新找路。

就連壓頂的烏云,

也會漸漸散去。

所有的朋友都看著我,

面對誹謗大潮他們難以為助。

一是希望我撰文反駁,

他們相信我的文筆千山無阻;

二是希望我到法庭起訴,

他們相信一切謊言最怕法律;

三是希望我略有示意,

他們相信我的無數讀者正期待著一聲招呼。

但是他們失望了,

始終沒有見到這三步,

甚至,也沒有一步、兩步。

只要我稍有動靜,

一定會產生新聞熱度。

但世上有那么多真正的大事,

怎么能為個人聲譽而轉移民眾關注?

而我更不愿意看到,

那么些火爆寫手戴上冰冷鐵鐲,

那兩個白發文痞在鐵窗里思念孫女。

那三步,也許屬于正義,

卻未必是讓人安心的步履。

那就閉閉眼,

多跨兩步吧,

對,五步。

五步之外,已是海邊,

長風萬里,忽有細雨。

見到一條航船正要解纜,

我說等一等,

雖然不知道你們要去何處,

我愿意帆楫與共,加入新的長途。

是啊,不要在乎三步。

多跨兩步,就是千步萬步。

如如

如如?

如如。

一個普通漢字,

重疊便是密語。

賈島詩句:

“當空月色自如如”。

賈島月色,

千年無異,

夜夜無殊,

高及九天,

融于草樹。

永而有常,

謂之如如。

白居易詩句:

“不禪不動即如如”。

此處如如,

無求無欲,

無為無助,

無今無古,

無喜無怒。

任其自性,

便是歸宿。

《壇經》有句:

“萬境自如如”。

慧能之意,

不分高下,

不分秦楚,

不分賢愚,

不分勝負,

萬境同一,

同甘共苦。

《金剛經》云:

“不取于相,如如不動。”

此八字訣,

終身惠吾。

世相時相,

為我不取;

名相位相,

我皆無慮。

只問永常,

只問自性,

只問同一,

便是如如。

如如無語,

卻毅然不動。

不動于傾勢之譽,

不動于無端之侮,

不動于震耳之鼓,

不動于漫天之呼。

于是與賈島散步,

月色如如。

何必再說

既然無可言說,

那又何必再說。

你無法證明,

那次水難是因為漩渦,

那行大雁沒飛出山火。

你無法證明,

那天屋頂有白云三朵,

那夜和尚卻未曾打坐。

你無法證明,

那年父親正承受折磨,

那時每天都遇到惡魔。

你無法證明,

那堆謊言終究會戳破,

那番架勢遲早成泡沫。

你無法證明,

那樣掌舵加劇了顛簸,

那些訓導反導致墮落。

你無法證明,

那叢草木并沒有花朵,

那片林子長不出水果。

你無法證明,

那條道路只通向沙漠,

那個沙漠找不到駱駝。

既然無可言說,

那又何必再說。

且不妨依樹而坐,

也可以枕石而臥。

若見得前方有禍,

則應該起身鳴鑼。

若見得有人受傷,

則應該上前按摩。

為何鳴鑼?為何按摩?

不必感謝,不必多說,

只因為,

我們一起活過。

黃昏

黃昏的魅力,

在于霸道。

容不得半句分辯,

威勢的太陽不得不悄悄收斂,

氣息漸消。

也不再拒絕西邊的脂粉紅酒,

大醉酩酊地躲進了山后的帳寮。

那強勁的風,

也被縷縷炊煙纏繞,

經不住香氣的誘惑盤旋于樹梢。

樹梢間飛出一群小鳥,

它們下午還躲著風,

此刻卻敢于與它胡調,

嘰嘰喳喳,一片喧鬧。

謙恭的云,

方才還只敢做太陽的溫順屬僚,

此刻卻反客為主,

以晚霞的名義成了半個天穹的領導。

可惜執掌的時間不長,

很快就被暮色籠罩。

暮色有千般詩意,

但是這位匆忙的過客雖然風雅,

轉眼已疲頓、潦倒。

黑夜把暮色一口吞沒,

不留下一分一毫。

黃昏如此霸道,

收納完萬象也把自己黑掉。

像一個表情陰郁的先哲,

臨別時長眉一挑,

似有某種宣告。

他一定在說:

沒有天長日久,

我永遠不會遲到。

輝煌也好,

熾烈也好,

峻厲也好,

苦痛也好,

都有自己的黃昏,

很快光熱盡耗,煙散云消。

每個黃昏都是結束,

每個結束都不無嘲笑。

嘲笑上午的得意,

嘲笑中午的浮囂,

嘲笑下午的情調。

嘲笑過后就安然入睡,

等待又一次旭日東升,

又一次雄雞報曉。

當然,

它們又會被下一個黃昏嘲笑。

因此,睡夢中不必長嘆,

也不必心焦。

日夜匆匆容不得詩人的嘮叨,

壯士的氣惱。

時間會代你長嘆和嘮叨,

歲月會代你心焦和氣惱。

但是時間和歲月如此忙碌,

必然會忘了代你操勞。

——那就全然放下吧,

這就是朝夕之悟,

黃昏之教。

二歲

沒有人教,

已學會尋找。

尋找門口的雞叫,

尋找西窗的晚照。

尋找檐下掛著的冰梢,

冰梢上面停著兩只不穿衣服的小鳥。

尋找祖母滿臉皺紋的笑,

皺紋后面是香香的鍋灶。

尋找床頭那一束花,

隔了一夜它已經困了……

沒有人教,

天下大美都已經報到。

此后再多學問,

好像都不太重要。

因此我相信了老子,

他說人道終極,

全在嬰兒襁褓。

六歲

六歲是山的年齡,

已經看不起平地飛奔。

山離我家不近,

卻成天想著攀登。

吳山顯然太低,

目標是吳石嶺和大廟嶺。

那天傍晚放學,

祖母說我媽去了上林。

上林湖邊有一家親戚,

卻隔著兩座山嶺。

我一聽渾身是勁,

悄然出了家門。

要瞞著祖母翻山越嶺,

好讓媽媽大吃一驚。

夜色越來越深,

山路一片安靜。

這是虎狼出沒的時分,

連風也不敢發出聲音。

我也不想招惹它們,

把腳步放得很輕。

大廟嶺上有一間小屋,

緊緊關著木門。

門開了,走出一位老人,

大概是乞丐吧,

勸我不要再走,

又遞給我一根木棍。

我接過木棍還是往前,

覺得不能因為害怕而丟人。

丟人?丟什么人?

在虎狼前丟人?

在大山前丟人?

在自己前丟人?

這一刻,

我已經成為山間哲學家,

思考著生命的自尊。

終于見到了一個人影,

在月光荒山間裊裊婷婷。

媽媽看到我居然平靜,

果然是哲學家的稀世母親。

當然她也稍稍有點吃驚,

一下把我的手抓得很緊,

又彎下腰來看著我的眼睛。

多少年后,就在這山道邊,

我安置了她的靈寢。

七歲

月夜山坡上看著我的眼睛,

媽媽已經做了一個決定。

她曾猶豫卻選擇了相信男孩,

安靜的勇敢會帶來最大的可能。

這一帶很多人外出謀生,

歷來由媽媽讀寫書信。

她要把這件事交付給我,

一支筆,一疊紙,一盞油燈。

那時節村民們沒有隱情,

每封信半個村都擠著聽。

小火苗撲閃著一大圈黑色頭影,

全盯著那小手寫寫停停。

大娘泣小嬸怨最后都是探問,

幽幽悲歡今夜在這里翻滾。

凡是天下真情,總是詞匯很少,語氣很多,

小男孩投入了一門龐大的寫作課程。

伙伴們心疼我在門外呼喊聲聲,

去釣蝦去采瓜去抓蚯蚓。

我更想爬一爬月下的槐樹,

卻放不下那么多大人的眼神。

幾年后我得了上海作文比賽第一名,

不少人都有點吃驚。

只有我媽媽,

輕輕一笑,把嘴一抿。

再過多少年我的書成了海內外的長年熱門,

很多人來打聽寫作密徑。

答案是,我一直在寫信,

前面永遠站著收信的人。

八歲

那年秋色正濃,

我有一次荒唐的失蹤。

照例哪家找孩子喊幾聲就行,

但是喊得太久就會全村惶恐。

因為只剩下了兩種可能:

一是落水,二是遇到了野熊。

我是村里“第一秀才”,

因為代寫書信而被大家看重。

于是各門各戶一起著急,

找遍了每一間廢屋,每一個樹洞。

我終于現身時還兩眼惺忪,

原來在灶膛邊的暗角睡著了,

祖母沒看見,堆了一束干松,

我做了一個又暖又長的夢。

這件小事讓我觸類旁通,

世人的惶恐背后,很可能藏著從容。

天下太多可能,

不會輕易失蹤。

那就且慢悲痛,

且慢沖動,

且慢起哄,

生機往往在朦朧之中。

但是,難道真的不會失蹤?

就在失蹤事件的那個寒冬,

爸爸從上海回鄉宣布,

已經開始搬家的行動。

那么,我還是要失蹤。

失蹤于鄉親,

失蹤于田壟。

失蹤于學步的泥路,

失蹤于小學的課鐘。

失蹤于清洗墨跡的小河,

失蹤于同村伙伴的笑容。

失蹤于尋找媽媽的山道,

失蹤于代寫書信的燈盞。

失蹤于那么多大槐和小樹,

失蹤于那么多茅屋和煙囪……

就連這些都可以割棄,

還有哪里不可以失蹤?

失蹤是淚,

失蹤是痛。

然而若非此處斷然拜別,

豈有別處機緣相逢?

若非此處風消雨歇,

豈有別處潮起浪涌?

我注定是永遠的失蹤者,

剛剛安身,離心又動,

衣帶飄飄,行色匆匆。

早已失蹤于世間觀瞻,

失蹤于萬人熱衷。

失蹤于名位,

失蹤于事功。

失蹤于業績,

失蹤于專攻。

失蹤于評判,

失蹤于贊頌。

失蹤于傳媒,

失蹤于溝通。

失蹤于聚會,

失蹤于公眾。

…………

就像八歲時的灶膛,

縮身于懵懵懂懂。

現在多了一位妻子,

彼此相守相擁。

既沒有落水,

也沒有野熊。

卻能見長天孤鴻,

翱翔于千山萬峰。

山峰間有薄霧隱約,

百里紅楓。

十三歲—十六歲

不知天地受到了什么詛咒,

莊稼和麻雀一起被趕走。

整整三年恐怖饑饉,

千里城鄉面黃肌瘦。

同學們天天互掐手臂,

看渾身浮腫癟下去一點沒有。

那是我們長身體的年歲,

青春在窄縫中做最艱難的搏斗。

我相信生命有一些終極理由,

在無望的困境中創造優秀。

孫老師從哪里找來了世界最新英語教材,

汪老師已經讓我們把《論語》讀透。

三年后大饑荒終于退走,

才幾天男女同學都容光煥發、精神抖擻。

比之于國際同齡學人,

無論學識思維都不以為羞。

只可惜好日子總不會太久,

才緩勁就冒出滔滔高論充溢四周。

我不知道他們想做什么,

但自己歷來對大話、套話都難以接受,

現在更是塞住了耳朵轉過了頭,

細想在這般聲浪中何以自救。

終于想明白了——

找一個美的角落,創建自己的小宇宙。

因此在中學畢業前后,

我已經朝著一個方向疾走。

這就要感謝上海了:

那么多逆時的展覽,

那么多遠來的鳴奏,

那么多入畫的深眸,

那么多入史的小樓……

二十五歲—三十五歲

聽說就要恢復教育,

圖書館已經撕下封條。

我央求一個熟人側身而入,

就像是一把渴水的枯苗。

中外大師見到我都表情微妙,

蹲在書架上似笑非笑。

他們都記得我曾與暴徒激烈辯論,

要不然他們早已被大火焚燒。

他們不知道我在外面受苦,

躲在這里用厚塵當作護身衣袍。

他們的家鄉都在千年萬里之外,

各自在沉默中亂夢遙遙。

我與他們細語交談,

三個月后形成了一個粗略綱要。

我決定在這陰暗的空間,

創建一座鳥瞰世界的文化城堡。

就叫《世界戲劇學》吧,

但在當時,

光這個書名就重罪難逃,

因為戲劇早已成了一個恐怖的巫標。

上海郊區一個故事員被下令處決,

只因講樣板戲時加了點笑料;

著名演員嚴鳳英只是隨口幾句劇評,

被批判得喝了致命之藥;

戲曲史家徐扶明也因兩句戲劇議論,

被關進了大牢……

我深知寫這部書兇多吉少,

卻又把文化的尊嚴看得很高。

只要留下一些篇頁就能證明,

此時此地也有過完整的美學思考。

極度的恐嚇能激發極度的咆哮,

有的咆哮沒有聲音,

卻也能夠氣似古雕。

我想了幾天又找到那個熟人,

說是為了復課需要借用不少外文資料。

于是,

由亞里士多德的《詩學》領頭,

意大利、西班牙、英國的同行逐一報到。

德國一來就占據思維高地,

嚴密而又深奧。

古代東方也很重要,

婆羅多牟尼艱澀纏繞,

連印度學人也不太知道。

世阿彌和能樂,

六百年前的日本風姿綽約。

一部部詞典必不可少,

年長的專家還要苦苦尋找。

那已經是一些驚弓之鳥。

寂寞的街巷老門輕敲。

要不要在書中推出那些危險的思潮?

叔本華、尼采、柏格森的名字,

真會把當時的中國學界嚇著。

但是怎么能刪除悲劇意志和生命沖動?

我還是恭敬地讓出了篇幅,

讓這片土地聽聽夜梟的鳴叫。

我知道自己已經停不下來,

人類的戲劇理想居然如此高超。

如果目光局囿本土只能日漸霉腐,

或者導致樣板戲式的極左胡鬧。

是我引進了世界,

還是世界把我改造?

我后半輩子的生命基調,

都有狄德羅、歌德、雨果在發酵,

還有黑格爾的精神坐標。

這樣的自我已經無所畏懼,

更不會憂郁和焦躁。

只要登上了高山絕頂,

就能俯視腳下的滾滾濁濤。

我知道四周有鷂眼圍繞,

但他們畢竟見不到我的書稿。

我干脆又做了幾件大膽的事,

便躲到了家鄉的一個山岙。

災難過去,

氣清天高,

我的書出版后引來了一片驚叫,

我被頌揚成了黑海大船、深夜英豪,

依民意要出而為長,

掌管這所母校。

那年月我天天都在寫書,

為建立諸多教材爭分奪秒。

媽媽每隔四天送來一些飯食,

后面跟著爸爸,

他們都已蒼老。

媽媽看了一眼書桌撲哧一笑,

心想當年忙壞了老師的滿臉墨跡,

怎么轉眼變成了這么多書稿?

水龍吟·自況

從來身寄輕舟,

只偕妻挾書游走。

不驕萬卷,

不矜萬里,

安于空有。

界域全無,

普天一體,

勸息爭斗。

且鑿通今古,

千年何別,

緣此刻,

成恒久。

環視世間智叟,

語勢滔滔,

徒增仇垢。

故吾一笑,

梟吟獅吼,

皆能享受。

以妒為補,

以讒為贊,

以仁通壽。

此生無可憾,

且持醇酒,

祝祈天宙。

浪淘沙·黑海銀桅

二十便遭災,

親歿門摧,

薄衫孤步踏殘灰。

苦役連年磨靜氣,

魂魄重裁。

大善淚中栽,

絕頂風梅,

傾心澆灌更崔嵬。

無學之時求至學,

黑海銀桅。

踏莎行·苦旅

典籍方凋,

書聲已老,

文辭愈擠心愈小。

未頹幼歲越山功,

卸官獨自尋唐道。

云岡云收,

雁門雁叫,

千年足跡湮荒草。

我言苦旅豈私憐,

且聽八駿猶呼嘯。

新書上市