“終極能源”江湖上有一種傳聞,說是月球上有一種東西叫“氦-3”,它是人類未來的終極能源,有了它,我們將有用不完的電,并且電費便宜到不可想象的地步。說起氦-3,你會很自然地想起核聚變,它是一種核聚變燃料。我們知道在太陽的中心時刻都在發生核聚變

“終極能源”

江湖上有一種傳聞,說是月球上有一種東西叫“氦-3”,它是人類未來的終極能源,有了它,我們將有用不完的電,并且電費便宜到不可想象的地步。

說起氦-3,你會很自然地想起核聚變,它是一種核聚變燃料。我們知道在太陽的中心時刻都在發生核聚變,因此大家習慣地將正在研制中的核聚變裝置稱為“人造太陽”,意思是它能為我們帶來源源不斷的清潔能源。

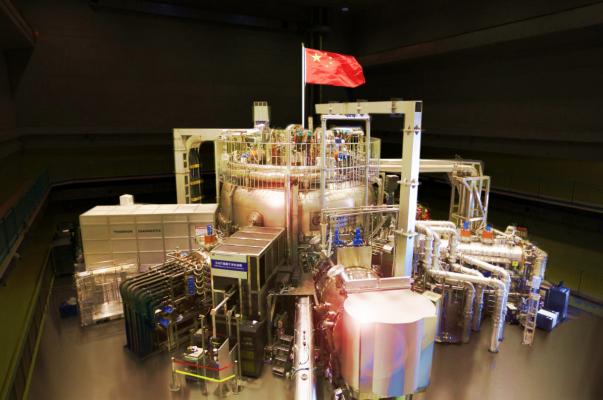

中國托卡馬克聚變實驗裝置

核電站不是清潔能源

目前在全球運行著接近450座核反應堆,每年大約提供2600太瓦時(TWh)的電力,約占全球電力供應量的10%,這些核反應堆都是依靠放射性物質鈾或钚在衰變過程中產生熱、用熱能燒開水,再通過水蒸氣推動蒸汽輪機來發電。盡管核電站在運行的過程中不釋放二氧化碳,但它會產生放射性的中子,并且當核燃料燒到一定程度后它產生的熱量不足以推動發電機全功率運行,發電廠就要把這些核燃料取出來換上新的燃料棒。全球核電站每年會產生約1.2萬噸核廢料,替換下來的核廢料依然有放射性,不能隨便丟棄,加工處理它既費錢又費時費力,于是成為全球的安全隱患。因此,核電屬于低碳能源,但并不是清潔能源。

核聚變怎么樣呢?

宇宙中億萬顆恒星每時每刻都在燃燒氫,通過將氫聚變成氦來產生光和熱。氫氣和氦氣都沒有放射性,許多人就認為可控核聚變是清潔的。其實并非如此。

我們以太陽舉例。太陽的中心壓力超過3000億個大氣壓和1500萬℃的高溫,在如此強大的溫度和壓力下,氫原子核很容易被擠壓在一起變成氦原子核,在這個過程中,它會釋放出更多的能量,這就是核聚變。

氫在變成氦的過程中還會同時釋放三種物質:中子、中微子和伽馬射線。對于生物而言,中子和伽馬射線都是有害的,因此太陽內部的核聚變并不安全。

不過,當我們將氫的同位素氘(D)和氚(T)放在一起施加高溫高壓,情況就變得不同,這兩種原子核會直接聚變成一個氦原子核,同時釋放出一個中子和強大的能量。只要我們想辦法把中子吸收掉,就可以得到清潔的能源。但這只是理想狀態,事實上中子因為不帶電,它不受磁場約束,也不容易被捕獲,并且中子會轟擊反應堆里的管道和線圈、使它們產生輻射、甚至造成淬火和故障。

聰明的你一定想到了氦-3,兩個氦-3能聚變成一個氦-4,同時釋放兩個氫原子核。這中間沒有產生有害的中子,也沒有伽馬射線,看起來是非常清潔的聚變方式。果真如此嗎?你忘了它產生的兩個質子,它們也會同時發生聚變反應并產生中子、并進一步發射出伽馬射線!

核聚變容易實現嗎?

不容易。在原子的外圍有一團電子云,因為都帶負電,它會排斥另一個原子;當我們將電子剝離掉,只露出原子核時,兩個同樣帶正電的原子核也會相互排斥,這個排斥力叫庫侖勢壘。

原子的庫倫勢壘非常高,你需要施加強大的能量幫助它們克服這種靜電排斥力以使其相互靠近,而一旦兩個原子距離足夠近,就可以通過量子隧穿效應相互結合在一起形成一個新的大原子核,同時釋放出更多能量。

在太陽內部有高溫高壓,地球上無法制造太陽那樣強大的壓力,只能通過更高的溫度將原子電離成自由電子和原子核,并將能量傳遞給它們。與此同時,地球上也沒有一種物質能夠承受數億度的高溫,于是科學家們想到了用強磁場打造一個無形的“籠子”將電離后的原子核注入進去令其高速旋轉并加熱。這就是磁約束核聚變反應裝置“托卡馬克”。

在所有核聚變方案中,托卡馬克是其中最為成熟也最容易實現的一種領先方案,即便如此,科學家們為了實現更長時間的加熱過程費盡心機,至今也沒能進入到真正有用的聚變過程,反應堆所消耗的能量遠遠大于它本身輸出的能量,因為原子核在磁環中碰撞的效率太低,它還不能達到穩定的自持。換句話說,這個核反應堆不僅不能發電,它還是個電老虎。

氦-3核聚變難上加難

科學家們已經進行了幾十年的不懈研究,至今還沒能實現最初級的可控聚變反應,作為第三代的氦-3核聚變更是只在理論上可行。

可控核聚變的最大攔路虎在于庫侖勢壘,原子核中的質子越多(氦比氫多一個質子),它的電荷越大,庫侖勢壘就越高,你要讓它們聚合就必須提供多得多的能量。目前第一代核聚變至少要等到2050年之后才有可能進行商業化發電,第三代的氦-3不知道要等到何年何月,同時在這個過程中研發資金的投入是無比巨大的。

即便哪天有了第三代核聚變的技術,要想獲得大量氦-3也是個問題。有朋友說月球表面就有100萬噸氦-3,但你不知道這些氣體是分散潛藏在月球巖石和土壤的孔隙中,它的濃度僅在1.4~15ppb之間。換句話說,你需要將至少150噸月球巖石和土壤全部破碎、過濾、加熱到700℃以上,再通過復雜的技術手段才能得到1克氦-3氣體;或者,你需要把1平方公里內所有的月球土壤全部挖掘提純一遍才能得到26千克氦-3。26千克氦-3能發多少電?假設它的能源轉換效率為100%(實際上不可能),它大約能讓一座百萬千瓦核電站發電半年。

但是要想將大量的機器設備和人運送到月球上去開礦,并且將東西運回來,其消耗的能源和投入的成本實在是太大了,這絕對是一筆賠本的買賣。

總結

隨著科學技術的迅猛發展,我們在電力供應上將會有越來越多的選擇權,除了傳統的火力和水力發電外,像太陽能、風能、化學能以及核能發電將會日益普及,核聚變發電也終將有一天得到推廣和普及。

同時我們也應該看到,電力供應說到底它是一門生意,建設和運營一座核聚變電站需要錢,前期大量的研發工作也需要巨額投資,每一分錢最終都會攤到我們的電費里。

從聚變原料獲取的難度看,氘在海水中含量豐富,幾乎取之不盡;氚也比較容易制備,其成本也相對不高,因此未來DT核聚變無論從技術、燃料供應還是從成本角度看都是最合算的。

氦-3核聚變在理論上最“干凈”,但技術極難、原料極難獲得、成本太高,未來不會是聚變發電的首選。

#科學燃計劃#