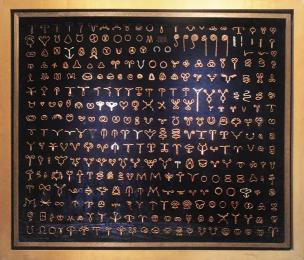

2020年6月,《女人系列·節(jié)育環(huán)》在北京展出。藝術(shù)家周雯靜用銅1:1比例還原了300個(gè)人類歷史上真實(shí)存在過(guò)的節(jié)育環(huán),整齊地嵌在一面藍(lán)絲絨上。展覽意外在網(wǎng)絡(luò)走紅,這讓許多年輕人第一次認(rèn)識(shí)到節(jié)育環(huán)的存在,原來(lái)它們依然存在于媽媽那一輩女性的身體

2020年6月,《女人系列·節(jié)育環(huán)》在北京展出。藝術(shù)家周雯靜用銅1:1比例還原了300個(gè)人類歷史上真實(shí)存在過(guò)的節(jié)育環(huán),整齊地嵌在一面藍(lán)絲絨上。

展覽意外在網(wǎng)絡(luò)走紅,這讓許多年輕人第一次認(rèn)識(shí)到節(jié)育環(huán)的存在,原來(lái)它們依然存在于媽媽那一輩女性的身體里。

世界衛(wèi)生組織數(shù)據(jù)顯示,全世界佩戴節(jié)育環(huán)的女性有2/3在中國(guó)。80、90年代,為響應(yīng)計(jì)劃生育政策,幾千萬(wàn)女性使用了節(jié)育環(huán)。

幾十年過(guò)去,她們老了,失去生育能力,子宮開始萎縮,卻不知道要將節(jié)育環(huán)及時(shí)取出來(lái)。時(shí)間長(zhǎng)了,子宮中的小物件有的會(huì)嵌入肉中,有的引發(fā)出血,成為她們年老后的心患。

在不知覺(jué)間,它們,和她們,都被遺忘了。

絕經(jīng)后的取環(huán)困難

4個(gè)小時(shí),李燃在手術(shù)室門口焦慮地等待著。媽媽正在接受宮腔鏡手術(shù),摘除體內(nèi)嵌頓在子宮肌肉里的節(jié)育環(huán)。隔壁床的兩位阿姨和媽媽同時(shí)進(jìn)的手術(shù)室,一位摘除子宮肌瘤,一位人工流產(chǎn),都已經(jīng)順利回來(lái)了,可媽媽還沒(méi)有確定的消息,他不禁有些心慌。

李燃媽媽49歲,幾年前接受乳腺癌化療后絕經(jīng)。2019年7月,考慮到在節(jié)育上已沒(méi)有負(fù)擔(dān),她決定取下在體內(nèi)放置了20多年的節(jié)育環(huán)。她在縣醫(yī)院進(jìn)行了第一次檢查,B超發(fā)現(xiàn)節(jié)育環(huán)嵌頓的情況比較嚴(yán)重,醫(yī)生建議她去往大醫(yī)院手術(shù)。

節(jié)育環(huán),又稱宮內(nèi)節(jié)育器,形狀多樣,材質(zhì)各異。它被放置在女性子宮內(nèi)部,通過(guò)不斷運(yùn)動(dòng)刮擦子宮壁,造成子宮的無(wú)菌性炎癥,使胚胎無(wú)法在子宮內(nèi)正常著床受孕,從而達(dá)到避孕的目的。節(jié)育環(huán)的本質(zhì),是一種長(zhǎng)期的溫和的刮宮流產(chǎn)術(shù)。

在計(jì)劃生育年代,育齡女性被要求佩戴節(jié)育環(huán),避免計(jì)劃外懷孕。如今,她們已經(jīng)絕經(jīng),失去生育能力。醫(yī)學(xué)建議,節(jié)育環(huán)應(yīng)在絕經(jīng)后2年內(nèi)取出,如果不及時(shí)取下,隨著子宮萎縮,環(huán)可能會(huì)嵌在肉里,也可能穿破子宮進(jìn)入腹腔,對(duì)女性身體造成更大的傷害。

李燃媽媽正有如此擔(dān)憂。成都華西附二院的醫(yī)生將她嵌在肉中的節(jié)育環(huán)取出后發(fā)現(xiàn),環(huán)在子宮壁上留下了兩個(gè)小孔。醫(yī)生擔(dān)心小孔穿破子宮壁,引發(fā)大出血甚至感染性休克,于是又進(jìn)行了一項(xiàng)腹腔鏡手術(shù)來(lái)確定小孔性質(zhì)。李燃在手術(shù)室門口簽了三次字,他沒(méi)料到過(guò)程竟會(huì)如此曲折。

幸運(yùn)的是,李燃媽媽子宮壁上的小孔并未穿破肌層。也有不幸的,杭州市第一人民醫(yī)院婦科主任仝進(jìn)毅曾遇見這樣的病例,病人絕經(jīng)后長(zhǎng)期未取環(huán),身體不適來(lái)醫(yī)院檢查才發(fā)現(xiàn),節(jié)育環(huán)穿破了子宮扎在腸子上,那場(chǎng)手術(shù)進(jìn)行得十分艱險(xiǎn)。

另外兩個(gè)病例也令他記憶猶新:一位女性在小醫(yī)院取環(huán),環(huán)在體內(nèi)斷裂,取了一半,留了一半在肌層里;還有一次,宮腔鏡探進(jìn)子宮后發(fā)現(xiàn),環(huán)已經(jīng)碎成粉末一樣。

仝進(jìn)毅“奉勸”絕經(jīng)后女性及時(shí)取環(huán)。除了可能造成的嵌頓、穿孔以外,還有一種情況:如果出現(xiàn)陰道出血,無(wú)法判定是環(huán)引起的還是癌變引起的,這會(huì)耽誤子宮癌早期的診斷治療。

再有,因?yàn)楣?jié)育環(huán)無(wú)法做核磁共振,致使病情延誤的情況也不罕見。核磁共振成像是一項(xiàng)幫助醫(yī)生判斷全身多處器官早期病變的醫(yī)學(xué)影像技術(shù),由于磁場(chǎng)會(huì)被金屬干擾,置有金屬節(jié)育環(huán)的患者不能接受檢查。

一位受訪者告訴記者,她陪媽媽取環(huán)時(shí)遇見另外兩位60歲左右的阿姨,都是因?yàn)樾枰龊舜殴舱癫艁?lái)取環(huán)的。另一位受訪者說(shuō),她婆婆更年期后未取環(huán),陰道陸續(xù)出血幾個(gè)月,一直以為是環(huán)的問(wèn)題,沒(méi)去醫(yī)院檢查,后來(lái)又因?yàn)榇鳝h(huán)沒(méi)法核磁共振,通過(guò)高清CT才輾轉(zhuǎn)判定為子宮癌,耽誤了不少時(shí)間。

宮內(nèi)節(jié)育器去留安全性研究顯示,在使用節(jié)育環(huán)超過(guò)20年的女性中,絕經(jīng)不滿兩年者,取環(huán)順利的比例達(dá) 96.1%,超過(guò)兩年者,取環(huán)困難達(dá) 43.9%。但是,根據(jù)2014年的最新調(diào)查,依然有23.8%使用節(jié)育環(huán)的女性直到絕經(jīng)5年后才去取環(huán)。

“害怕”和“不知道”,是她們一拖再拖的主要原因。

那個(gè)金屬小環(huán)被隱秘地放置進(jìn)女性體內(nèi),幾十年過(guò)去后,它已然被公眾,甚至被她們自己所遺忘。

上環(huán)的故事

如果絕經(jīng)后及時(shí)取環(huán),在絕大多數(shù)情況下,取環(huán)是一個(gè)在門診即可完成的小手術(shù),除了痛感外,別無(wú)大礙。

“像是拽了一塊肉下來(lái)。”51歲的孟娟如此形容取環(huán)時(shí)的疼痛。2019年6月,她去下了24年前基層計(jì)生工作站放入她子宮內(nèi)的銅制圓形節(jié)育環(huán)。銅環(huán)其中有一段是彈簧狀的,螺旋狀的銅絲已經(jīng)和肉長(zhǎng)在了一起。醫(yī)生說(shuō)是輕微嵌頓,讓她做好心理準(zhǔn)備后,把節(jié)育環(huán)“扯”了下來(lái),孟娟一聲驚叫。

孟娟在托盤上看見那個(gè)陪伴了自己24年的物件,被一小塊血肉包裹著,似乎已經(jīng)銹了,血色和銅色模糊在一起。

1996年,孟娟28歲。在生下一個(gè)男孩的半個(gè)月之后,她被婦女主任通知前往村計(jì)生工作站上環(huán)。孟娟和同村20幾位育齡女性排著隊(duì)進(jìn)入手術(shù)室,沒(méi)有其他檢查,徑直躺上手術(shù)臺(tái)。

放置過(guò)程不超過(guò)5分鐘,從頭到尾,她沒(méi)問(wèn)過(guò)節(jié)育環(huán)是什么,不知道它將會(huì)給自己的身體帶來(lái)什么改變,也沒(méi)有人告訴她。她只知道當(dāng)時(shí)“計(jì)劃生育抓得緊”,而自己“不允許再懷孕了”,她得服從安排。

孟娟響應(yīng)的是當(dāng)年的“一環(huán)二扎”,即生育一胎后使用宮內(nèi)節(jié)育器,生育二胎后做絕育手術(shù)。根據(jù)計(jì)劃生育政策的要求:以城市為主的城鎮(zhèn)居民及江蘇和四川兩省農(nóng)民一對(duì)夫婦生育一個(gè)孩子;在大部分省份農(nóng)村第一胎生育一個(gè)女孩的農(nóng)民允許間隔四年后生育第二胎;少數(shù)民族除外。

計(jì)劃生育政策在全國(guó)推行。據(jù)《中國(guó)衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)年鑒2010》的數(shù)據(jù),1980年-2009年的30年間,全國(guó)共實(shí)施6.61億次婦女節(jié)育手術(shù),其中上環(huán)術(shù)2.86億次,婦女結(jié)扎術(shù)0.99億次,流產(chǎn)術(shù)2.75億次。

“結(jié)貧窮的扎,上致富的環(huán)”,諸如此類的節(jié)育口號(hào)隨處可見。育齡女性們被動(dòng)地承擔(dān)下了節(jié)育的主要責(zé)任,因?yàn)樗齻冇熊浝摺⒆印?/strong>

盡管《計(jì)劃生育法》規(guī)定“育齡夫妻自主選擇計(jì)劃生育避孕節(jié)育措施”,但架不住各地有各地的“土政策”。多位受訪者告訴記者,直至2015年10月全面開放二胎以前,許多地區(qū)為新生兒上戶口時(shí),必須出示母親的上環(huán)證。2015年1月14日,一位媽媽在微博上寫:“仔仔,媽咪今天去做檢查上環(huán)了,明天終于可以去幫你上戶口了……”

不僅是戶口,節(jié)育環(huán)有時(shí)還會(huì)和入學(xué)掛鉤。2012年12月14日,《南方日?qǐng)?bào)》曾報(bào)道,某地多所小學(xué)要求一年級(jí)新生家長(zhǎng)提供母親查環(huán)查孕證明。區(qū)教育局回應(yīng)稱,學(xué)校這一舉措是“教育部門配合計(jì)生部門齊抓共管的一項(xiàng)政策,是對(duì)非本市戶籍新生入學(xué)的要求”。

為了孩子,有的女性不得已去上環(huán),拿到證明后再找關(guān)系在私人診所取環(huán)。在醫(yī)療條件有限的年代,不是所有人都適應(yīng)計(jì)生單位同一型號(hào)的節(jié)育環(huán),有的人在使用后出現(xiàn)副作用,“每天小腹到后腰一圈酸痛”,經(jīng)期血量增多,嚴(yán)重的會(huì)影響正常工作和生活。

邵桂敏是單位職工家屬醫(yī)院的一名退休醫(yī)生,80年代,她先后陪同十幾位副作用嚴(yán)重的基層女職工前往縣醫(yī)院取環(huán)。那時(shí),縣醫(yī)院要求出示證明文件才可以進(jìn)行取環(huán)手術(shù),需要公路段衛(wèi)生所所長(zhǎng)簽字,單位批準(zhǔn)。

邵桂敏記得,她們坐解放車去手術(shù),車內(nèi)空間不夠,有人爬到車頂上,顛簸地駛過(guò)工地土路。沒(méi)有術(shù)前檢查,也沒(méi)有麻醉,取下來(lái)就在衛(wèi)生室門口休息,待不過(guò)一兩個(gè)小時(shí)就得往回走。還是那條土路,還是那輛擁擠的解放卡車。

取環(huán)后出血會(huì)持續(xù)7-10天,但休假只有三天。同事們?nèi)淌苤贿m重回工作崗位,邵桂敏會(huì)繼續(xù)陪她們?nèi)バl(wèi)生室開點(diǎn)消炎止血的藥。

“痛苦只有女同志們自己知道。”她聲音一度哽咽。邵桂敏自己的節(jié)育環(huán)也出了問(wèn)題,她三次帶環(huán)懷孕,三次流產(chǎn),對(duì)身心造成巨大傷害。2004年,她終于去醫(yī)院取出了自己的節(jié)育環(huán),告別了伴隨她二十余年的腰部酸痛和心結(jié)。

被遺忘的金屬環(huán)

節(jié)育的后果,多是女同志在承擔(dān)。邵桂敏對(duì)記者感嘆:“懷了孕,抓去做人流抓的是女同志,遭罪的是女同志,抓男的也沒(méi)用。許多男同志他不負(fù)這個(gè)責(zé)任。”

孟娟回憶,那會(huì)兒他們村子都是婦女去節(jié)育,因?yàn)槟械母芍鼗睿Y(jié)扎了怕傷身體。其他地方有傳言,說(shuō)男的結(jié)扎會(huì)導(dǎo)致不舉,傷陽(yáng)剛之氣。孟娟也相信了這一點(diǎn),盡管事實(shí)并非如此。

時(shí)至今日,女性依然是承擔(dān)避孕責(zé)任的主要一方。國(guó)家衛(wèi)生健康委員會(huì)資料顯示,2017年,在中國(guó)已婚夫婦對(duì)節(jié)育方法的選擇中,宮內(nèi)節(jié)育器占52.2%,女性絕育占24.9%,而男性絕育占3.3%。

生育是男女雙方的共同權(quán)利,但在現(xiàn)實(shí)生活中,節(jié)育被默認(rèn)為女性單方面的責(zé)任。

學(xué)者張開寧分析其原因認(rèn)為,一是節(jié)育手術(shù)存在風(fēng)險(xiǎn),農(nóng)村家庭普遍不愿意讓主要?jiǎng)趧?dòng)力和支撐者來(lái)承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn);二是從生理角度講,女性是生育行為的承擔(dān)者,通過(guò)女性節(jié)育控制人口數(shù)量,效率更高。

而節(jié)育環(huán)之所以在眾多節(jié)育手段中被中國(guó)選中,也是出于“效率”。避孕效率高,成本低廉且長(zhǎng)效可逆。世界衛(wèi)生組織的公開文件顯示,節(jié)育環(huán)在正常使用的情況下避孕有效率超99%,與男性結(jié)扎并列榜首,比短效避孕藥高3%-10%,比避孕套高15%。

最重要的,避孕藥和避孕套更依賴個(gè)體選擇,上環(huán)則可管可控,可轉(zhuǎn)化為指標(biāo)。而在這背后,是一代育齡女性的付出。

南京郵電大學(xué)人口學(xué)者孫曉明曾向媒體介紹,據(jù)他們團(tuán)隊(duì)預(yù)測(cè),未來(lái)10年,有約2600萬(wàn)婦女絕經(jīng)后需要取環(huán)。長(zhǎng)期以來(lái),基層計(jì)生服務(wù)注重婦女生育后的上環(huán)率,卻忽視了為絕經(jīng)后婦女及時(shí)安全取環(huán)。

邵桂敏對(duì)此深有感觸,她周圍許多同齡人還沒(méi)取環(huán),覺(jué)得環(huán)放在身體里大半輩子了,不取也沒(méi)事,沒(méi)人告訴過(guò)她們可能存在的危險(xiǎn)。而孟燕也從沒(méi)接到計(jì)生服務(wù)站和婦女主任的提醒,她意識(shí)到得取是因?yàn)榇謇锱讼鄠鳎f(shuō)環(huán)長(zhǎng)在肉里容易“得癌”。

記者向安徽省肥東市婦幼保健院咨詢?nèi)…h(huán)手術(shù)的價(jià)格,醫(yī)生介紹,目前,在鄉(xiāng)縣級(jí)計(jì)生服務(wù)站和婦幼保健院取環(huán),50歲以上女性是不收取費(fèi)用的,生育期女性則需要出示所在社區(qū)或戶口所在地的證明,先自費(fèi)后報(bào)銷。如果B超檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)嵌頓較嚴(yán)重,需要無(wú)痛或?qū)m腔鏡手術(shù)的,得自費(fèi)去更高級(jí)別醫(yī)院,花銷在千元以上。

如今,依然有許多年輕女性選擇上環(huán)。節(jié)育環(huán)本身沒(méi)有錯(cuò),它確實(shí)是一種安全、有效、可逆長(zhǎng)期的避孕方法。現(xiàn)代醫(yī)學(xué)認(rèn)為,依據(jù)個(gè)體差異選擇性上環(huán),使用適合的型號(hào)、材質(zhì),定期復(fù)檢,節(jié)育環(huán)于女性身體無(wú)害。重要的是知情和自愿,并且及時(shí)把它從身體內(nèi)取出來(lái)。

有一種聲音認(rèn)為,節(jié)育環(huán)將女性從非自愿生育中解放出來(lái),有自由投入工作,避孕手段和計(jì)劃生育從某種意義上加速了女性個(gè)人角色的轉(zhuǎn)變,提高了女性的社會(huì)地位。

盡管這是有代價(jià)的。那千萬(wàn)個(gè)被遺忘在媽媽們體內(nèi)尚未取出的金屬環(huán),正是代價(jià)的一部分。

(文中李燃、孟娟、邵桂敏為化名)

作者 | 姚遠(yuǎn)

編輯 | 董可馨

排版 | RONG