科技改變生活 · 科技引領未來

<nav id="wwuym"></nav>

科技改變生活 · 科技引領未來

從天安門廣場往西直走,經過新華門繼續直走到府右街南口,再向北轉個彎沿著中南海紅墻直走。當看到那個有國徽的西北門的時候,就可以向左手一拐,這時候,你會看到兩扇很不起眼的青灰色大鐵門。而這里,就是周總理、鄧穎超夫婦的住處——西花廳。作為新中國的

從天安門廣場往西直走,經過新華門繼續直走到府右街南口,再向北轉個彎沿著中南海紅墻直走。

當看到那個有國徽的西北門的時候,就可以向左手一拐,這時候,你會看到兩扇很不起眼的青灰色大鐵門。

而這里,就是周總理、鄧穎超夫婦的住處——西花廳。

作為新中國的國家領導人,很多人都不明白周總理怎么會選擇西花廳作為居住的地方?

其實,周總理在中南海的住處一開始并不是西花廳。而之所以搬到西花廳,則是因為一個人和一種花。

那到底是什么意思呢?

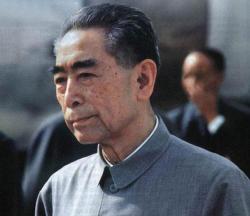

周總理

今天的簡史檔案館就跟大家聊聊周總理夫婦在西花廳的趣事。

一人一花成為了周總理搬家的原因

1949年,北平和平解放。

與此同時,中共中央也從西柏坡搬到了北京,而首選的落腳處,正是香山。

當時新中國正處于緊張的籌建之中,毛主席、周總理等領導人每天都是日理萬機。

因此,每一位領導人幾乎天天都要好幾次地在西山與城里之間來回往返。

可是當時路況很差,導致車子根本無法平穩的行進。所以每次在路上花費的時間都是很多的。

因此,在幾位領導人的商量之下,大家選擇一起住進中南海。

而周總理最早選中的院子,便是豐澤園。

豐澤園一共有三進院子,周總理最早是和林伯渠分別住在里院的5間正房里。

過了一段時間后,毛主席也搬進城來,周總理便把里院給毛主席讓了出來,自己搬到了中院的正房里。

后來因為毛主席的家屬和辦公也需要地方,周總理為了能讓毛主席更好的處理工作,便又搬了一次,住到了豐澤園外院的東廂房。

后來在開國大典之后,身為一國總理的周恩來再住到豐澤園外院就十分不便了。

于是,1949年11月,周總理和鄧穎超搬到了西花廳,將此作為居住和辦公的地方。

這個地方是周總理夫婦自己選中的,他們十分滿意和喜歡。

后來有人問鄧穎超為何會選擇在西花廳居住和辦公?

鄧穎超回答道:

“選中這里是因為恩來在4月份來過這個小院一次,他喜歡這種花,也愛上了這個小院。”

至于是什么花?

不賣關子了,其實周總理喜歡的花就是海棠花,所以這也是為什么搬家的時候,周總理一下子就想到了西花廳的原因。

這個院子除了大量的海棠花,還有各種樹,前院還有幾十株牡丹,周總理喜歡這種素雅。

曾經有人以為周總理最喜歡的是馬蹄蓮,其實并不是。

對此鄧穎超專門向大家澄清,其實他們夫婦二人最喜歡的一直都是海棠花。

值得一提的是,從豐澤園搬到西花廳后,周總理和鄧穎超一直再沒有搬動,在此生活了足足26年之久。

后來周總理去世后,鄧穎超還繼續居住了16年,可見兩人對西花廳的喜愛。

周總理夫婦給秘書孩子起小名

既然說起來,那西花廳到底有什么特別之處呢?

首先是西花廳內部的結構,是由前后兩個院落組成的,外院很大,東墻下面的馬路也是細細長長,還有垂柳種栽,柳樹下又是流水,十分雅致。

進門之后,映入眼簾的就是一座假山,假山南端有個小巧的水榭,不過池子里面早就干涸,既沒有水,也沒有蓮花。

于是在周總理住進來之后,警衛員們便在這個池子里面種上了向日葵、玉米、花生等作物。

就這樣,水池變菜地。

而且更值得一提的是,周總理和鄧穎超要是想吃這里的菜,還得付錢呢,不過這都是玩笑話了。

再走到前院,臺階上便是一座坐北朝南的老式廳堂,這個漂亮氣派的廳堂走廊外有一個長方形大平臺。

這個大平臺大概有1米多高,四周是青磚花墻,廳前的橫匾上書“西花廳”三個大字。

而這里,便是周總理夫婦接見和宴請外賓的地方。

西花廳平臺的對面,有一個橢圓形的花壇,花壇四周種滿了白皮松和花果樹等幾種茂盛的常青樹。

而中間便栽種著周總理和鄧穎超都喜歡的海棠花。

每到初夏時節,后院里的海棠花盛開,院里花滿枝條,透過粉白花瓣,陣陣香氣溢滿空氣。

這是周總理夫婦最愛海棠花的原因!

后來在1970年5月份海棠花盛開的時候,周總理和鄧穎超還與西花廳的全體工作人員在樹下合影。

與大家合影后,周總理和鄧穎超也單獨照了一張,沒想到的是,這居然是鄧穎超和周總理的最后一張合影。

海棠花開的季節,周總理和鄧穎超最喜歡的就是飯后來這里散步。

說起西花廳,這里可謂是周總理夫婦生活的非常快樂的地方,而有一件事情,更是盡顯了周總理的幽默。

最初周總理搬到西花廳的時候,政務院的副秘書長齊燕銘便住在水榭旁邊。

后來齊燕銘調到了文化部,搬出了中南海,于是鄧穎超的秘書張元一家便帶著幾個孩子住進了水榭。

令人捧腹大笑的是,張元的幾個孩子分別叫做“大米”和“二米”。

而這個奇怪的名字,居然還是周總理親自給起的,這是什么由來呢?

原來是張元第一個孩子出生的時候,中共另一位機要工作者劉三源的妻子也幾乎同時分娩。

所以兩個孩子基本上是同時出生,而且還一起在哺乳室緊挨著。

張元的孩子又白又胖,像一粒大而白的大米,而劉三源的孩子又黑又小,像一粒小而黃的小米。

所以周總理便給兩個孩子取小名,一個是大米,一個是小米,大家也大米,小米的叫開了。

后來張元夫婦帶著孩子去香港工作和生活,廣東人喜歡叫人“阿什么”,所以大米就被叫成了阿米。

后來張元夫婦的第二個孩子出生了,周總理便逗笑道,既然第一個叫大米,第二個叫二米吧。

可以說,這兩個孩子也與周總理、鄧穎超夫婦結下了一段西花廳情緣。

周總理不讓干部換電話號碼

從1949年搬進來,到1974年因病住院。

這段時間里,周總理的大部分時間都是在辦公室里面度過的。

其實剛搬進來的時候,周總理的衛士曾經專門找來一張漂亮的大寫字臺,但是周總理不愿意用新的,一直用一張舊的辦公桌直到去世。

辦公室里也很簡陋,除了有一座毛主席的半身塑像,幾乎沒有什么裝飾物。

在周總理如此長的任職期間里,僅有的唯一一件新家具是毛主席在1972年送給他的一張沙發椅。

當時周總理身有沉疴又不愿意去醫院,于是毛主席為了讓周總理能夠消除一下疲勞和好好休息一下,便送給了他一張新的沙發椅。

但除了這張沙發椅,辦公室里的一切都和剛搬進來的時候一樣,沒有一絲絲差別。

甚至更讓人意外的是,連周總理辦公室值班秘書供群眾打進來的電話號碼也沒有變過。

其實電話局里面曾經有一位干部想要把電話號碼變換一下,因為他覺得周總理實在是太忙了,電話又這么多,周總理太累了。

于是這位干部建議要不改一下電話號碼,要不就不要把號碼印在電話號碼簿上。

周總理得知后,立刻阻止了這位干部的做法。

不過周總理并沒有批評這位干部,而是幽默地說道:

“這位同志真會想辦法割斷我和人民群眾的聯系。”

周總理的幽默,輕松化解了一場錯誤的好意。

說到這里也不難看出,辦公室以及工作對于周總理的含義,是非常巨大的。

在進城之后,中南海上至毛主席,下至所有的秘書衛士,所有人都有一個一致的認同:

周總理是最忙的一個人。

的確,周總理工作起來可以說真的是廢寢忘食,每天工作長達18個小時左右,甚至有時候要超過20個小時。

因為長時間的過度疲勞,周總理出現了流鼻血的癥狀,但是周總理讓工作人員稍微治療一下后,又開始繼續工作。

鄧穎超每每心疼地說道:

“他呀,一天到晚只知道忙著干工作,就是不注意自己的身體。”

為了能讓自己完全投入工作,周總理的手邊總是放著一盒清涼油,累了就在太陽穴上面擦一點,刺激一下疲勞到極點的神經。

而辦公室的保密性,周總理更是做到了極致。

周總理辦公室的鑰匙只有三把,周總理一把,值班室一把,值班衛士一把。

當周總理本人不在的時候,任何人都不可以進入他的辦公室,就連妻子鄧穎超也是如此。

從周總理的極其細密和謹慎上不難看出,周總理對于組織原則以及紀律的恪守。

對于只在某一級別范圍內溝通的事情,絕不外泄,哪怕是對感情最親近的夫人。

周總理夫婦終于有了“孩子”

過了一些時日后,在周總理夫婦的敦促下,他們的老戰友孫炳文將軍的女兒孫新世也住到了西花廳。

說起孫炳文,早年跟隨朱德一起去海外尋找真理,1922年在歐洲的時候,結識了周總理,并同時入黨。

但是在1927年的時候,孫炳文不幸被捕,慘遭屠戮。

當時孫炳文留下了5個孩子,分別是孫寧世、孫濟世、孫維世、孫名世、孫新世,而當時孫新世還沒有起名字。

為了堅持地下工作,孫炳文的妻子便把最小的孩子托付給了丈夫的好友黃志。

為了安全起見,黃志為這個孩子取名為黃粵生,黃粵生安全地在黃家長大,稱呼黃志為爸爸。

后來黃志把黃粵生的真實身份告訴了她,黃粵生很思念母親和兄弟姐妹,于是在1949年7月來到香港。

按照事先的聯絡點,黃粵生先找到了喬冠華的夫人龔澎,龔澎又聯系上了周總理。

在安排下,黃粵生終于回到了北平,見到了周總理夫婦。

周總理看著黃粵生,眼淚就落了下來,撫摸著黃粵生的肩膀,周總理潸然淚下:

“可憐的孩子,總算把你找到了。”

隨后黃粵生得知自己的母親已經過世,十分遺憾,而周總理為了給黃粵生翻開新的一頁,便為其改名為孫新世。

可以說孫新世已經算是周總理夫婦的孩子了,而嚴格來說,孫維世更像是周總理夫婦的孩子。

孫維世早早地就被周總理夫婦收養了,于是孫維世一直喊著周總理夫婦為爸爸媽媽。

而孫新世剛剛來到這里,當時也已經成年,實在是不好意思跟著姐姐一起叫爸爸媽媽。

后來在姐姐孫維世的影響下,孫新世也開始叫周總理夫婦爸爸媽媽。

這讓喜愛孩子的周總理夫婦十分高興!

周總理夫婦也十分疼愛孩子們,經常把外賓送給他們的芒果、腰果、菠蘿蜜等等罕見吃食,全部帶回到西花廳。

孩子們也十分有口福,每次看著孩子們吃得很香,周總理夫婦也是十分欣慰。

周總理批評同志們不讓大修西花廳

西花廳住了這么多年,其實也經歷過三次修葺。

第一次是1959年,當時周總理出國訪問外賓,鄧穎超也沒在北京。

于是為了加固建筑物,秘書們便對西花廳做了一些簡單保護性的內裝修,粉刷了一下墻,還鋪了地板。

但是當周總理回來之后,忽然看到西花廳煥然一新,周總理十分生氣,批評了主辦的幾位同志浪費。

接著,周總理生氣地走了,還臨時住在了釣魚臺。

后來經過幾位老同志勸解,周總理才終于不再生氣了。

原來是周總理覺得自己是總理,要帶一個好頭,如果自己裝修奢靡,那么影響也不好,還可能會帶一個壞頭。

自此后,再也沒人敢提及裝修房屋的事情了。

第二次是在1965年,這也沒有大動,周總理只是讓工作人員把那些年久未修的漆皮脫落的地方重新修理一下。

但是周總理還是強調了一點,那就是不許花公家的錢。

工作人員看周總理終于答應了,便開始與有關部門聯系,有關部門算過賬后,大概需要花費2萬元。

工作人員便上報給周總理:

“總理,人家說維修一下要2萬元呢,您看怎么辦?”

周總理沉思了一下:

“暫時放下吧,以后再說。”

簡樸的周總理還是沒有花費甚多去修理西花廳啊!

第三次便是在1979年,也是周總理去世之后了。

當時中南海全體修繕房屋,工作人員便向鄧穎超建議,也讓他們幫著一起修一修客廳地板,防止坍塌。

但是鄧穎超堅決不愿意,還說道:

“這房子雖然老點,一時還壞不了,恩來住了幾十年都沒粉刷過,我不能走,就這樣住很好。”

其實,鄧穎超哪里是不想修呢?只是她老人家實在是舍不得有過周總理痕跡的西花廳啊!

就這樣,所謂的三次修葺其實也并沒有怎么大修。

時至今日,西花廳內還是能夠感受得到周總理和鄧穎超夫婦生活過的痕跡,而后院的許多擺設更是如生前一般。

周總理和鄧穎超夫婦一生樸素簡單,對不是自己孩子的好友遺子更是勝似親生。

周總理夫婦,正如他們所喜愛的海棠花的花語一樣:

溫和、美麗、

致敬偉大的周總理夫婦!

聲明:本文為頭條號簡史檔案館原創文章,任何未經允許的轉載、抄襲、洗稿行為發現必究!

王書一