中亞地區的歷史十分悠久���,是古代中華�、波斯、印度文明的交匯點�����。絲綢之路貫穿著整個中亞地區�����,溝通起歐亞大陸兩端的同時,也給這里帶來了繁榮的商業�。中原王朝強大時�����,幾度將中亞的大部分地區納入版圖。

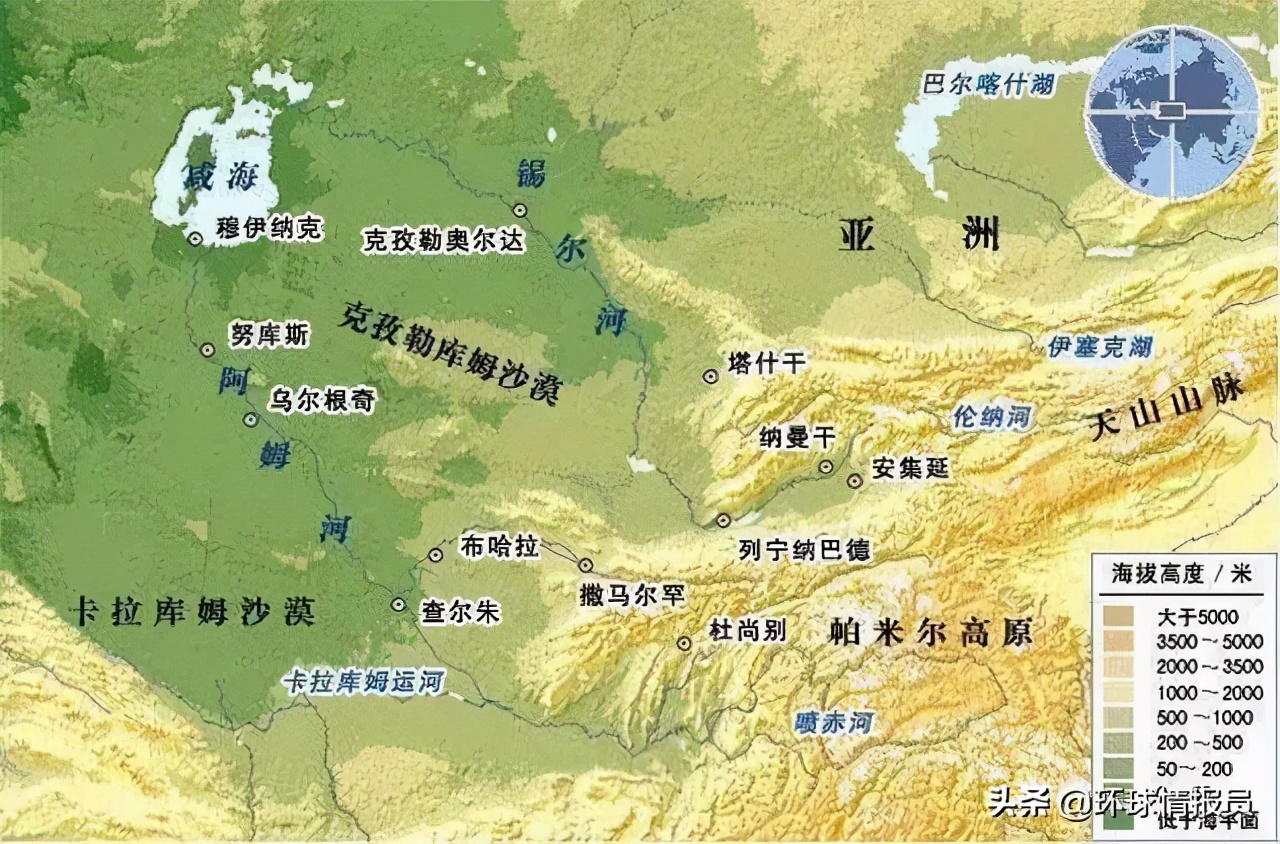

中亞以山地和高原地形為主�,氣候干燥���,平均年降水量低于300毫米�,不利于農耕�����,因而歷史上一直是游牧民族的天下�。波斯人�����、突厥人�����、蒙古人都曾經是中亞的主人,最終形成了以突厥人為主的局面�。

然而�����,現代意義上的中亞一般是指五個“斯坦”國家,從蘇聯解體���、五國獨立,到今天也只有三十年�。那么�,從悠遠的中亞古文明���,到年輕的五個“斯坦”�,又是如何演化而來的呢?

一�����、屬于波斯人的“斯坦”

公元前2000年左右���,發源于中亞和伊朗高原的古波斯人�,分布在東至中國的河西走廊、南達印度次大陸�、西到里海的廣大區域內�����。他們有很多分支,比如粟特人�、烏孫人等等���,都屬于印歐人種�、講古波斯語�����。

這片地域差不多構成了廣義上的中亞�����,現在的“五斯坦”則是狹義的中亞���,他們分別是哈薩克斯坦���、土庫曼斯坦�����、吉爾吉斯斯坦���、烏茲別克斯坦�����、塔吉克斯坦?!八固埂笔俏鍑鴩墓餐攸c�,而這個詞起源于古波斯語���。

在古波斯語當中���,“斯坦”(-stan)是地名的后綴詞根���,用來表示某個面積較為廣大的地區���,后來演化為代指某個民族聚居的地方���,并一直使用到今天�����。

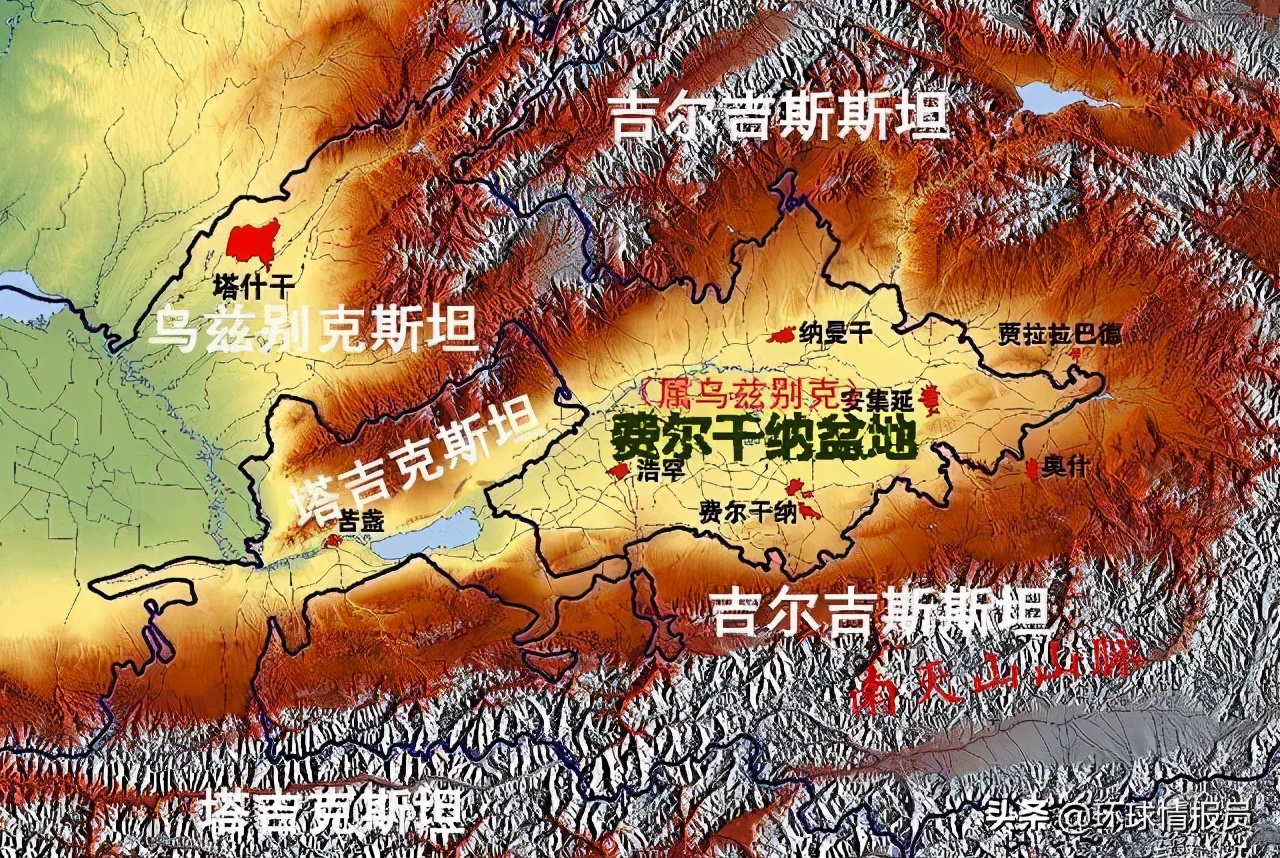

整體上說,中亞地區更適合放牧�����,多山卻不閉塞,無法阻擋外來民族的侵入�。帕米爾高原是“亞洲水塔”�����,無數河流發源于此,但河谷平地的面積較小�,不足以產生強大的內生文明�����。最大的河谷是費爾干納盆地,有多條河流匯集于此,適合發展農業。

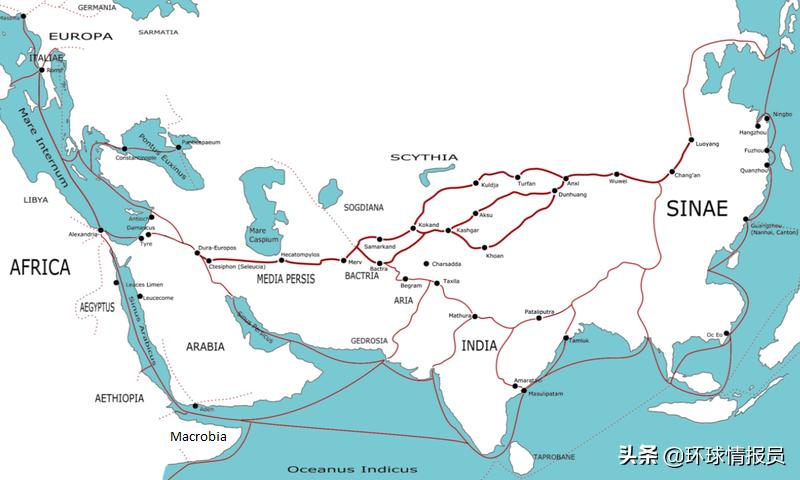

公元前3世紀以后,東亞的中華文明與歐洲的古羅馬文明幾乎同時崛起。張騫出使西域���,開通絲綢之路后,中亞成為溝通歐亞大陸的橋梁。伴隨中華文明一起崛起的,還有蒙古高原上的匈奴人�,他們一度控制了幾乎整個中亞�����。

為了保護絲綢之路,打擊匈奴勢力,漢朝成功地將帕米爾高原以東�、河西走廊以西的廣大地區納入版圖���,并命名為“西域”���,這個稱呼一直被中原王朝沿用了兩千年�����。

東亞的中原王朝每次實現大一統�,如漢朝、唐朝�����,都是對中亞控制最為緊密的時候�。但是,干燥的氣候和零星的綠洲不足以支持大規模移民和駐軍�,一旦發生內亂�����,中原王朝便不得不撤出西域。漢朝衰亡之后���,草原上新生的突厥人開始向中亞擴張,改變了當地的人種構成�。

突厥6世紀興起于蒙古草原和中亞�����,幅員一度非常遼闊。漢朝之后的另一個強大中原王朝-唐朝建立后�����,對突厥進行持續不斷地打擊�。突厥王庭覆滅,各個部落紛紛西遷�。

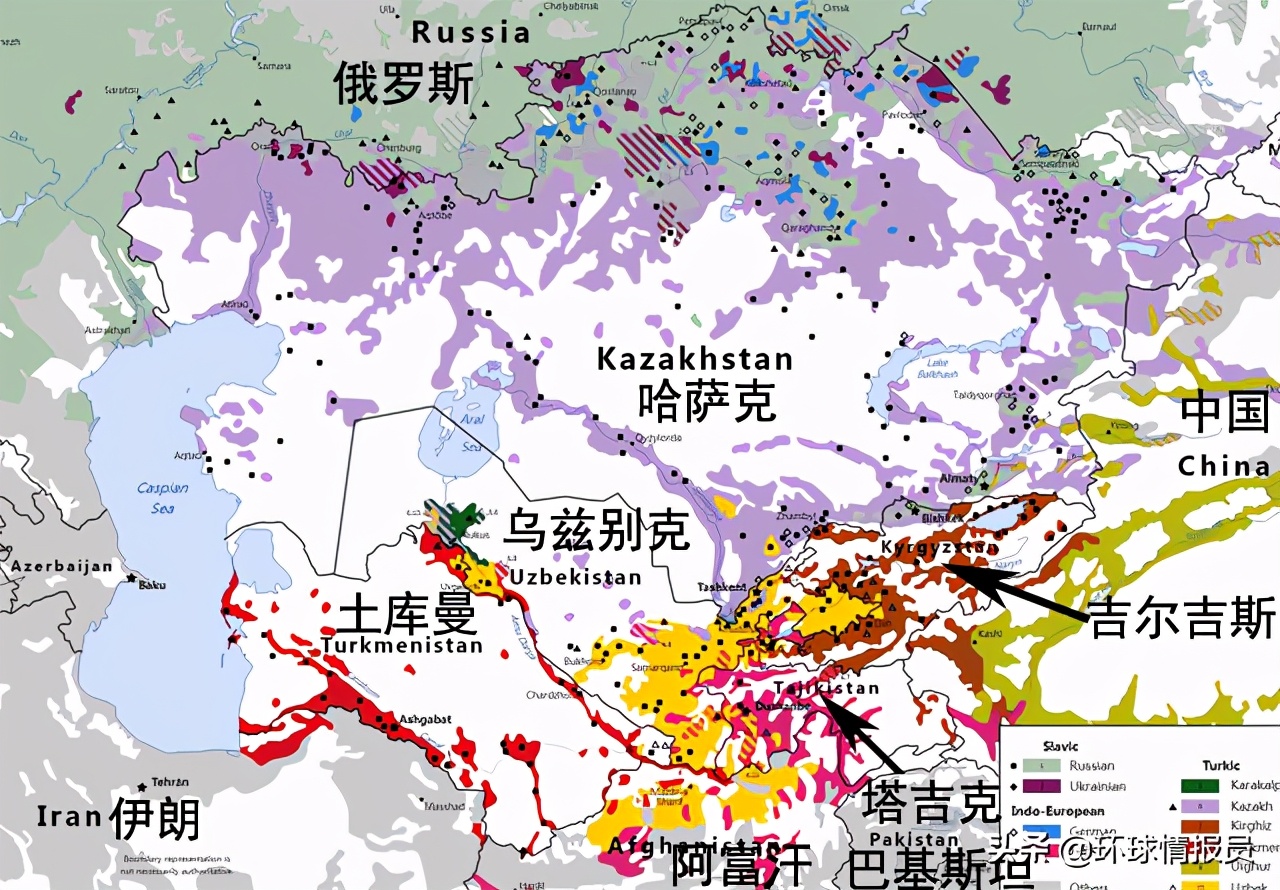

原始的突厥人屬于黃種人�,講突厥語���,在不斷擴張和遷移的過程中���,逐漸與中亞當地的印歐民族融合���,成為黃白混血人種���。他們憑借武力占據了大部分水草豐美的河谷和綠洲���。不過�����,古波斯人的一些語言和文化習慣并沒有完全消失,像“-stan”的用法也逐漸被突厥人所接受。

一部分沒有被突厥融合的古波斯人后裔不得不退居到費爾干納盆地,最終演變成今天的塔吉克人���。因而現代的塔吉克斯坦也是中亞五國中唯一的非突厥國家�。

據傳說�����,漢朝退出西域后�����,有一部分漢人留了下來,可能是漢武帝時期投降匈奴的大將李陵以及他的手下�,再加上來不及撤回去的漢人���,自發組成一個部落���,生活在天山南北�����,被稱為“堅昆人”�,也就是吉爾吉斯人的先民。中國史書有相關記載�����,但無法證實其確切來源���。

二�、中亞的突厥化

公元7世紀,信奉伊斯蘭教的阿拉伯帝國崛起,很快吞并了波斯���,并成功將其伊斯蘭化。與此同時,唐朝重新控制西域,恢復絲綢之路�����,把帕米爾高原及以東地區納入了版圖�����。

雖然中亞有突騎施���、葛邏祿等眾多突厥部落�����,但他們并不團結,有的歸附唐朝���,有的更親近阿拉伯帝國。因此�����,唐朝在西域的主要對手其實是青藏高原上的吐蕃�,吐蕃對西域一直有覬覦之心���,也頗具實力�����,但對西域的唐軍無可奈何���。

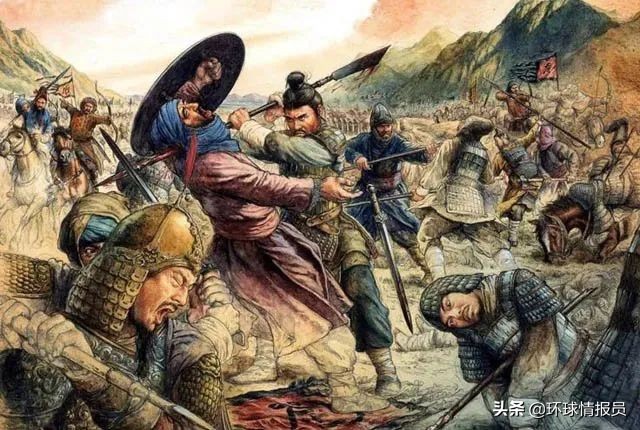

公元751年���,阿拉伯帝國與唐朝兩個帝國的各自擴張�����,終于在怛羅斯發生了武力碰撞,戰場在現代哈薩克斯坦的塔拉斯市附近���。阿拉伯帝國雖然贏得了勝利�����,但也達到擴張的極限,沒有繼續向東進軍�,改為向突厥人傳播伊斯蘭教���。

唐朝對西域的經營規模超過了漢朝�,但仍然受到氣候和地理條件的限制�,無法解決農耕移民太少這個根本性的問題,完全靠駐軍來維持統治���。

怛羅斯之戰的失敗對唐朝的傷害并不算大,卻因為四年后的安史之亂�,不得不永久性地撤出了西域駐軍���。吐蕃趁機占領西域,填補了唐朝留下的空白���。但吐蕃的統治僅僅維持了數十年,也同樣是因為內亂而崩潰�����。

公元9世紀左右�����,由突厥人建立的喀喇汗國(也稱黑汗王朝)接受伊斯蘭教�,得到阿拉伯帝國的援助�,吞并了中亞,唐朝曾經的西域疆土幾乎全部淪陷于喀喇汗國���。中原與中亞的交流基本停止,絲綢之路斷絕���,取而代之的是由阿拉伯人主導的海上絲綢之路。

在喀喇汗國的強力推行下�����,伊斯蘭教覆蓋了整個中亞地區���,即使是古波斯人后裔塔吉克人也接受了伊斯蘭教���。至此�,中亞完成了伊斯蘭化和突厥化。

由漢朝遺民組成的“堅昆人”�����,曾經派使者向唐朝稱臣納貢�,唐朝史書稱他們為“黠戛斯人”���。這些漢朝遺民生活在費爾干納盆地的東部�����,與當地人通婚數百年�����,已經具備明顯的印歐人種特征。他們積極配合唐軍征戰,顯示出對唐朝格外的親近�。

三�����、蒙古人來襲

經歷過先后數個突厥王朝的統治后,中亞在13世紀被蒙古帝國征服。蒙古帝國疆域之廣超出了蒙古人的治理能力���,很快分裂為四大汗國。而中亞正好處在四大汗國的交界地帶,大部分地區被金帳汗國和察哈臺汗國所占據。

處在金帳汗國統治下的中亞北部草原�����,現代叫南俄羅斯草原,公元6-13世紀,這里的主人是好多個突厥部落,由烏孫�����、康居等古波斯人與突厥人融合而來�,其中是最大的部落是欽察人。蒙古人到來后���,又經過兩百年的融合,此地的蒙古人被突厥化和伊斯蘭化���。

金帳汗國采用封建制統治結構�����,其下又有多個次一級的汗國�,南俄羅斯草原就屬于次一級的白帳汗國�����。14世紀�����,突厥化的蒙古人穆罕默德·烏茲別克成為白帳汗國的大汗,然后這個汗國被改稱為烏茲別克汗國���。

南俄羅斯草原上的牧民們逐草而居,隨著季節變化向水草豐美的地方遷移���。1456年,一部分部落脫離烏茲別克汗國�����,向東遷移到屬于察哈臺汗國的巴爾喀什湖以南的楚河流域�,他們自稱哈薩克人,建立了哈薩克汗國,仍然保持著游牧的生活方式�。

而烏茲別克人從16世紀開始�,逐漸遷移到富饒的費爾干納盆地�����,變成了定居的農耕民族�����。他們不但擠占了塔吉克人的地盤�,還把另外一個生活在這里的突厥部落古思人給趕走了。

烏茲別克人和哈薩克人原本是血緣相同的突厥人�,語言也相通�,分開后由于各自不斷兼并新的部落���,生活方式也出現變化�����,慢慢出現一些差異���。不過�����,他們的語言和習俗非常接近,外人經常分不清有何區別���。

在蒙古人統治中亞的同時,被烏茲別克人趕出來的古思人逃到靠近波斯和里海的卡拉庫姆沙漠�����,向察合臺汗國稱臣���,但保持著自己的語言和習俗�,被稱為“土庫曼人”。

至16-17世紀���,“五斯坦”的主體民族全部形成���,他們都是印歐和黃種人的混血,區別在于混血的比例不同�。古波斯人的直系后裔是塔吉克人���;保留最多突厥血統的是土庫曼人�;血統以突厥為主�����、蒙古為輔的是烏茲別克人和哈薩克人�;有部分漢人血統的是吉爾吉斯人�����。

四�����、沙俄吞并中亞

如狂飆般崛起的蒙古帝國,由于缺乏成熟的文化信仰和國家結構,脆弱得像跌落在地的瓷碟,碎成一堆大大小小的汗國�。俄羅斯人擺脫金帳汗國的統治后�����,慢慢成長為一個侵略性極強的帝國,不斷向東擴張自己的領土�。

16-18世紀�,西歐國家開辟大航海時代�����,打通了直接與東亞貿易的航線���。而美洲殖民地的開發�����,又為歐洲帶來巨額財富�����,促進了工業革命和軍事技術發展���,使歐洲開始在各方面領先�����。

俄國身處遠離大西洋的東歐,無法在航海上追趕西歐���,便另辟蹊徑,從陸地上向東方挺進。俄國國內經濟的發展�,也需要開辟新的市場和原材料產地�。而且俄國人一直有向南打通印度洋出??诘膲粝搿S谑窃?9世紀前期,俄國人進入了哈薩克人放牧的草原���。

英國在18世紀完成對印度次大陸的殖民后,鑒于印度歷史上一直被來自中亞的勢力征服,開始向中亞滲透自己的勢力�。俄國顯示出對中亞的野心后�����,英國加快了控制阿富汗的步伐,以阻止俄國勢力南下威脅印度。

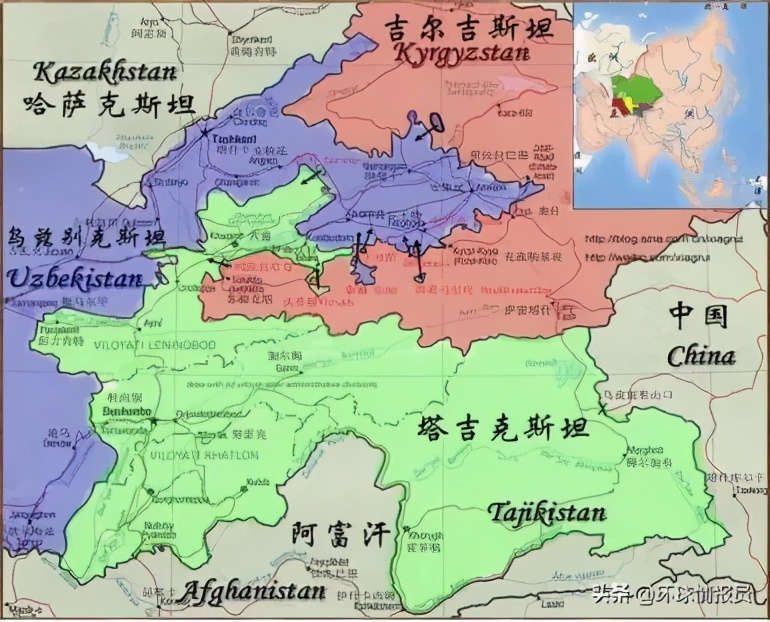

此時,中國的清朝繼唐朝之后,再次恢復了西域的統治�����,并設立新疆省�,版圖達到巴爾喀什湖-帕米爾高原一線,包括吉爾吉斯人和塔吉克人生活的費爾干納盆地。哈薩克汗國雖然與清朝接壤���,但不是一個統一的汗國�,內部爭斗十分激烈,給了俄國人趁虛而入的機會���。

俄國人借助先進的軍事技術���,以及哈薩克汗國的內斗�����,首先征服了哈薩克人。1822年�����,俄國廢除哈薩克的可汗制度�����,由總督實行直接統治�。一部分哈薩克人不愿意忍受俄國人的殘酷統治���,逃往清朝境內���,形成了中國的哈薩克族�。

1840年,鴉片戰爭爆發�����,清朝的虛弱暴露無疑���。俄國人大舉出兵強占大片清朝領土���。到1881年的《伊犁條約》�,俄國吞并了44萬平方公里的中國領土���,把中俄國境線擠壓至伊犁河下游���。在這片被稱為“外西北”的土地上生活的吉爾吉斯人和塔吉克人全部被劃歸俄國�����。

征服哈薩克后�����,俄國人繼續南下,在19世紀末又征服土庫曼人和烏茲別克人�����。這兩個民族原本也都處于封建落后的汗國統治下�,無力抵御俄國人的軍事優勢。至1885年���,俄國徹底吞并了中亞。

俄國人對中亞的征服過程貫穿整個19世紀�,除了俄國本身強烈的侵略欲望外�,中亞各民族的四分五裂�,清朝的衰弱等因素共同造成了中亞的淪陷。英國人因為遭到阿富汗人的頑強抵抗�,而鞭長莫及���,最終選擇與俄國共同瓜分了原屬中國的帕米爾高原�����,以阻止俄國人染指印度次大陸�。

五、五個斯坦獨立

征服中亞后,俄國采用類似于殖民地形式的總督區管理各個民族。1917年十月革命后,蘇聯繼承了俄國對中亞的統治,并進行了大規模的民族劃分�,很多語言�、習俗相近的民族都被并入幾個大的民族�����。

另一方面�,除了塔吉克外,中亞各民族都有不少突厥基因�����,又信仰伊斯蘭教���,容易受到泛突厥主義的影響���。而泛突厥主義的倡導國是奧斯曼帝國及其繼承者土耳其�,俄國與奧斯曼在歷史上就是宿敵,蘇聯自然不愿意泛突厥主義在自己境內泛濫���。

1924年,蘇聯廢除了俄國的總督區���,按民族成立各自的共和國,其中哈薩克�����、烏茲別克���、克爾吉斯�����、土庫曼四個加盟共和國,直屬于蘇聯�。

而塔吉克共和國由于面積和人口較少���,暫時歸屬于相鄰的烏茲別克加盟共和國�����。塔吉克人認為自己的歷史淵源和民族特性迥異于其他幾個突厥化民族,因此一直要求改變這種隸屬關系。直到1929年才成功升格為直屬蘇聯的加盟共和國���。

烏茲別克、吉爾吉斯、塔吉克三國各占有一部分費爾干納盆地。不過,由于幾百年的混居造成各族之間的邊界很難完全厘清。在強有力的蘇聯政府干預下�����,幾個共和國的劃界還算順利�����。也就是說�����,作為國家(加盟共和國也算)的歷史不足一百年,是在蘇聯時期才形成的�。

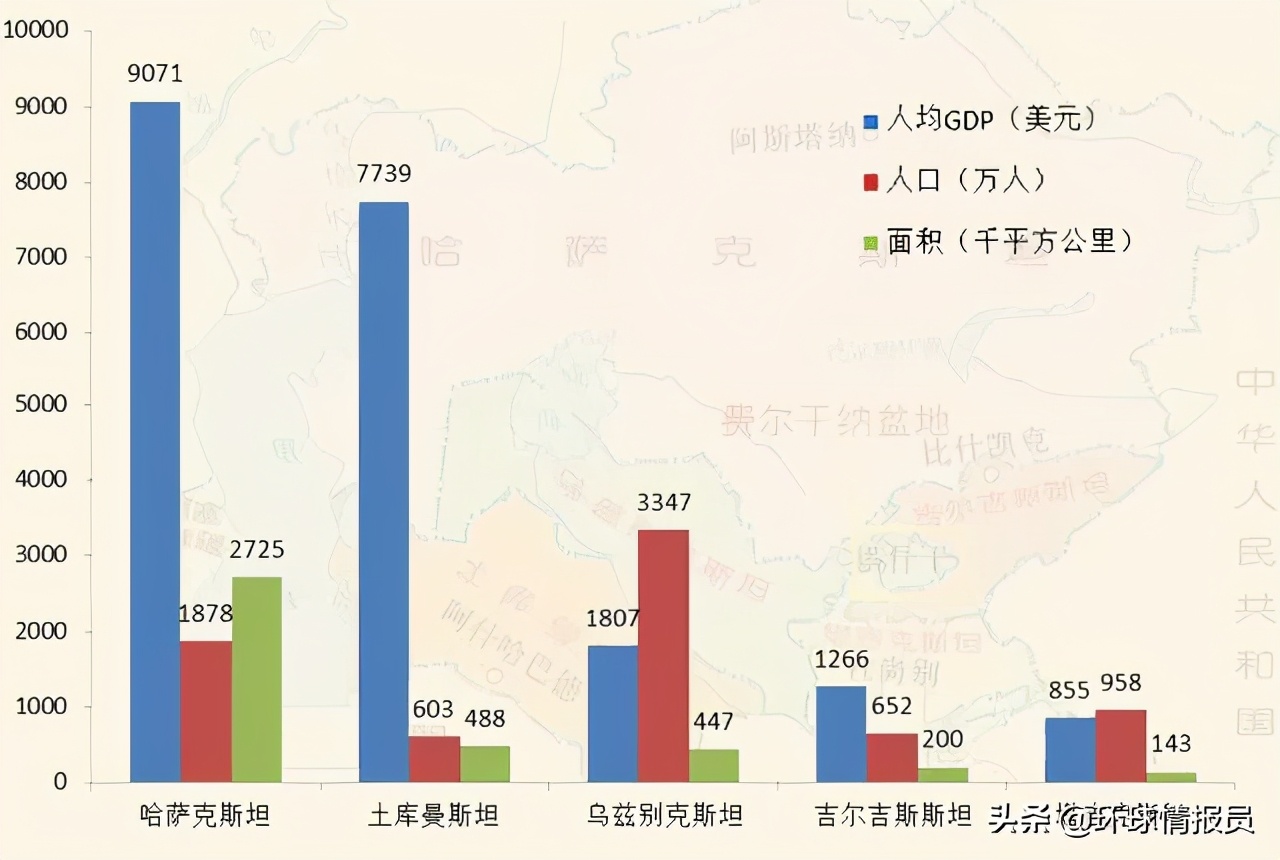

1991年蘇聯解體�����,中亞五國最不愿意脫離蘇聯,因為他們都是內陸國�,土地本就貧瘠�,物產較為單一(如棉花)�����,經濟上高度依賴蘇聯,一直是蘇聯最貧窮的加盟共和國群體���。

歷史大勢誰也無法逆轉,蘇聯落幕后�����,中亞五國相繼宣布獨立�����,并繼續與俄羅斯保持著較為密切的關系�。蘇聯時代被壓制的該區域民族和邊界糾紛開始爆發出來,一度演變為武裝沖突和內戰���。直到新世紀才基本平息,各國的發展走上了正軌�����。

總體上說���,中亞五國的經濟發展水平不高�,以農業和初級加工業為主要經濟支柱,只有哈薩克斯坦和土庫曼斯坦因為擁有較為豐富的油氣資源而略顯富裕�,但比起西亞地區仍然稍遜一籌�。更重要的是���,中亞缺乏出??冢锪骱腿肆鞫疾粔蚍奖?,需要尋找新的經濟增長點�����。