宋國是現在的哪里

武王滅商之后,將殷人交給紂王兒子武庚管理,封地在朝歌一帶。武庚叛亂后,周公旦東征平定叛亂,為了防止殷人再度發動叛亂,就將一部分殷人遣散到衛國,一部分殷人遷到商湯亳都舊地,都城在如今的商丘睢陽區,由紂王兄弟微子啟在此建立宋國,以延續殷商宗廟。

那么,微子啟建立的宋國,為何取名為“宋”,是由地名而來,還是其他原因?甲骨文改寫了認知,“宋”之稱呼的背后還隱藏著商人起源史。

宋這個國號怎么來的

關于國號“宋”的起源,古今學者觀點基本一致,認為“宋”即“商”,“商”即“宋”。

《國語·吳語》記載:“乃起師北征,闕為深溝,通于商、魯之間。”春秋晚期,吳王夫差北上爭霸,通于商魯之間,其中“商”無疑是指“宋”。

《列子·仲尼》記載:“商太宰見孔子。”孔子是春秋晚期之人,所謂“商太宰”即“宋太宰”。

近代學者陳槃指出:“宋之稱商,舊籍習見。《毛詩·商頌》即宋頌。《正義》商為宋也。”

其實,古代“商”與“宋”同音,因為“宋”字下部的“木”,古有“桑”音,而“桑”與“商”同音,因此“宋”又被人稱作“商”。類似的情況還有“殷”與“衛”,兩個字也是一聲之轉。

由此可見,殷商遺民被安置的地方,分別稱之為“衛國”與“宋國”,并非源于古老相傳的地名,而是與“殷”、“商”的稱呼有關。那么,是周人出于淡化殷商的意識,有意選擇一個同音字“宋”替代“商”,還是商朝時“宋”“商”已經互通?

根據甲骨文記載,武丁分封了156個“諸子”,由于商王姓子,因此應該是156個商朝宗室,其中他將一個親子封在了宋地,即卜辭說“子宋于宋”,此外還有“乙巳卜,王囗子宋”、“貞:王自宋入”、“辛酉,王不自宋入”等記載。

《史記·殷本紀》記載:“契為子姓,其后分封,以囯為姓,有殷氏、來氏、宋氏、空桐氏、稚氏、北殷氏。”這就與甲骨文可以互相印證了,商朝分出的“宋姓”,不是源于微子啟的宋國,而是早在商代就出現了,因此宋姓歷史悠久,距今至少3200余年。

因此,無論是宋國還是宋姓,商代時都已經全部出現,周代宋國屬于舊國重封。但問題在于,甲骨文中的宋國,與微子啟(下圖,畫像)的宋國,兩者是在同一個地方嗎?

甲骨文卜辭中記載:“已卯卜,王貞:鼓其取宋伯歪,鼓禍,囗朕事,宋伯歪從鼓。二月”,以及“癸酉卜,惟麂即鼓令取宋伯歪,二旬癸卯”。顯然,鼓國與宋國相鄰,或者說兩國相距不遠,否則兩國不太可能如此頻繁地交流。

據考證,鼓國在如今河北晉州市鼓城村一帶。而在鼓國相鄰區域,考古有了一個重大發現,即在石家莊趙縣的宋城村與宋村之間,考古發現具有商周文化特征的“宋子城遺址”,出土了不少商代文物。因此,通過甲骨文記載、考古發現、以及“鼓城村、宋城村、宋村”的地望來看,商代宋國應在如今石家莊的趙縣一帶。

如果在商代時,“商”與“宋”已經互通,那么武丁封“子宋于宋”,即為“子宋于商”。那么,石家莊趙縣極有可能是商人重要的祖地。事實上,新中國建立以來的考古發現說明,河北石家莊應該就是商人的起源地之一。

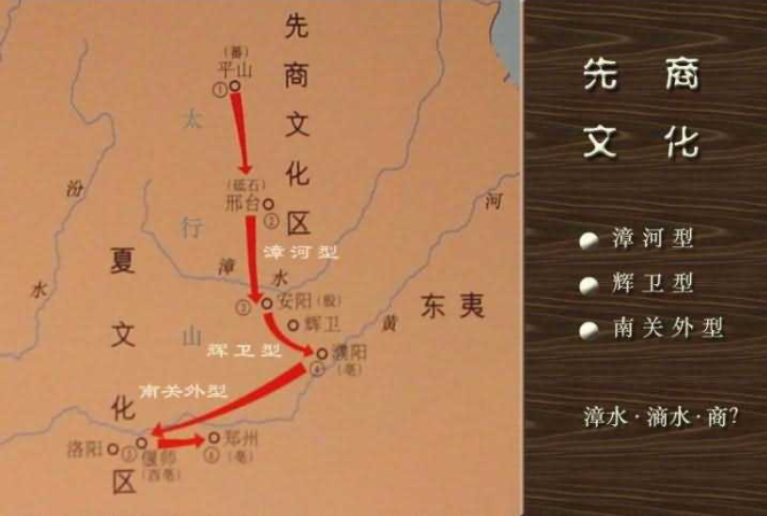

關于河北石家莊的先商遺址,目前發現的主要有兩處,即平山西門外遺址與鹿泉北胡莊先商遺址,距今時間都超過3600年。其中,西門外遺址面積高達6萬平方米,是滹沱河流域商代遺址的典型代表;北胡莊先商遺址已探明的部分高達15萬平方米,出土了大量墓葬、房屋等,如今還在考古挖掘中。

趙縣、平山、鹿泉,都是石家莊下轄區縣,三者相距不遠。顯然,武丁封“子宋于宋”中的“宋”字與商人祖地有關,也即商代時“商”與“宋”應該已經可以互通,可能是為了祖地“商”與國號“商”不發生表達混亂,因而以同音字“宋”來代表商人祖地。

不過,筆者認為商人更早的起源之地,可能在更遠的北方,比如燕山地區或幽州地區,因為商人崇拜的玄鳥,而無論“幽”字(幺是玄鳥之子)還是“燕”字都與鳥有關。

根據中國氣候變化史研究,距今5000年前以來,中國氣候一直處于下降的趨勢,商人祖先為了生存不得不逐步南下,或許是從燕山到石家莊,再到河南地區。因此,石家莊趙縣可能只是商人南遷路線上的一個重要停留點。

可見,商朝時期“商”與“宋”應該已經互通,周人滅商之后,自然不會允許“商國”再次出現,于是微子啟采用了早已存在、且表示商人祖地的“宋”,由此代表延續殷商宗祠。

不過,通過對商人起源的追溯,可以看到宋國都城所在的商丘,應該不是商人起源的祖地。周人將微子啟封于此地,根本原因在于防范商人再度叛亂。如果將微子啟封在商人祖地趙縣,那么宋國殷商遺民就與衛國的較為接近,容易串聯,且當地屬于商人祖地擁有廣泛的支持,當地又缺乏周人勢力,宋國很可能會再次造反;而將微子啟封在商丘地區,周圍幾乎都是姬姓諸侯,這就斷絕了宋國叛亂做大的可能。