科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

起初,我以為五斗米少,后來知道不是少,而是多。五斗米是當時一個縣太爺的月俸祿,也就是月薪,折算一下還挺豐厚,若在當今該是高薪了。

折腰也不是點頭哈腰,向人屈服;而是行個禮,鞠個躬。這是官場上下級見上級的一種禮節。即使行了,也不算委屈,讓人笑話;而不行,恰恰是失禮,會遭人詬病。陶淵明在為官期間,這種折腰肯定有過,且不止一次,也不多這一次。

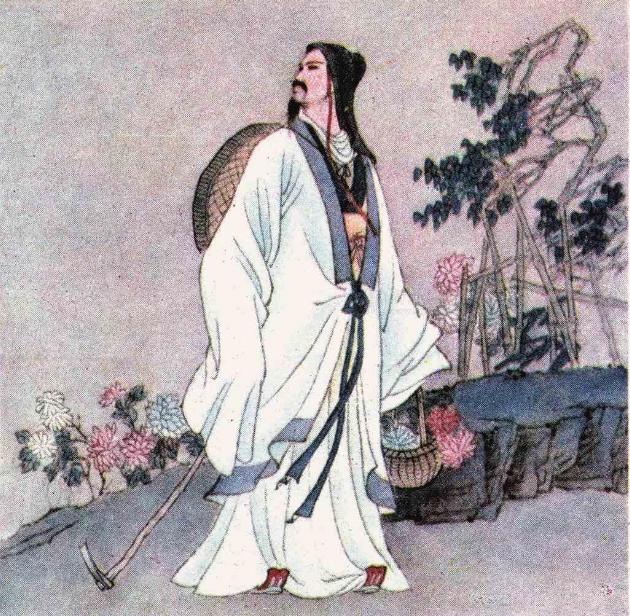

那么陶淵明奈何此次老大不情愿,且掛印辭官,歸隱園田了呢?《晉 宋書》里雖有記載,寥寥幾語,也只述了個大概,至于深層的原因,則不了了之。

我揣想原因有四:

一是覺著升官無望。

眼見著過了四十,年華向老,沒了前途。再徒留官場,多一年少一年,實在意義不大,不如早去為好。

二是官場有風險,且有很大的風險。

稍有不慎,會招來殺身之禍,丟了吃飯的家伙,自己倒沒有什么,一家老小怎么辦。這樣的先例屢見不鮮,陶淵明見過,也一定觸目驚心過。

三是受了些刺激。

他妹妹的死使他更覺得生死無常,也備加珍惜生命。那個年月,一個四十多歲的人,已屬風燭殘年。悲觀一點,已沒有多少活頭,何不安享晚年?至于陶淵明活到六十一歲,才“托體同山阿”,絕對算是長壽了。

四是離官時家中還算富足,日子絕對能過。

這從《歸去來兮辭》《歸園田居》中便能找到根據,諸如“攜幼入室,有酒盈樽”“方宅十余畝,草屋八九間”,都表明他家業已屬中產階級。

至于后來日子捉襟見肘,少酒,乃至斷炊,完全是家中兒女多,開銷大,又不擅持家,坐吃山空所致。加之陶淵明書生一個,又不會生產,或者疏于管理。“種豆南山下,草盛豆苗稀”就是一個例證。

說他“性本愛丘山”,也不假。可愛丘山,與做官并不矛盾,邊為官邊徜徉山水,寄情山水,像謝靈運那樣,不也挺瀟灑,挺滋潤。只可惜謝靈運人在山水,心在朝政,后卷入宮廷爭斗,落了個腰斬下場,真令人惋惜。

想當年陶淵明因養家糊口而出仕,也沒見得他有多氣節。所以現在辭官歸隱,也氣節不到哪兒去。說他多崇高多偉大,顯然有些勉強,是說者的一廂情愿,或后來者有意抬高和標榜。

即便如此,在仕途暢達時,也沒有幾個人愿意辭官退隱,總是到窮途末路時,非得如此不可了,還給自己找一個托詞,往自己臉上貼一塊金,這也是一種精神慰藉。

說穿了就是阿Q精神,中國人的阿Q精神真可謂源遠流長。不過直到魯迅時,才說明白了,說具體形象了,說得合乎眾人心意了。即做到了人人心中所有,個個筆下所無,這也算是魯迅的高明和偉大之處吧。

縱然陶淵明不崇高不偉大,但至少不庸俗,不卑鄙,不齷齪。我想,這也是做官為人的底線,干嗎非得要崇高,去做千秋萬代的楷模呢。

陶淵明活著時絕對沒這么想過。硬把一個人捧出來當楷模,乃至做萬世師表,實在是國人的一個壞毛病。且壞到如今,依然沒有好轉的跡象。

高楠東

<li id="8ok8o"></li> <li id="8ok8o"></li>