科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

“斗”和“簸箕”經(jīng)常被老一輩人用來衡量一個人貧富的說法,相信很多人小時候都掰著自己的手指數(shù)過自己到底有多少“斗”。

而近日,一項發(fā)表在國際頂級生物學(xué)期刊《細(xì)胞》雜志上的研究表示,指紋其實和肢體發(fā)育有基因關(guān)聯(lián),并且可以預(yù)測疾病?這到底是不是真的?

每個指頭上都有形態(tài)不一的指紋,不僅手指頭上有,就連腳趾頭上也有,正如萊布尼茨說的“世界上沒有兩片相同的樹葉”一樣,世界上也沒有兩個擁有同樣指紋的人,所以指紋也有了“人體身份證”之稱,成為了每個人驗證自己身份的途徑之一。

隨著科技發(fā)展,指紋的應(yīng)用越來越廣泛,比如身份證需要指紋、手機解鎖也需要指紋。那么我們的指紋到底是怎么形成的?其實早在胎兒發(fā)育的3、4個月的時候,指紋就已經(jīng)形成了,但是在成長期間會有所改變,直到14歲左右會定型。

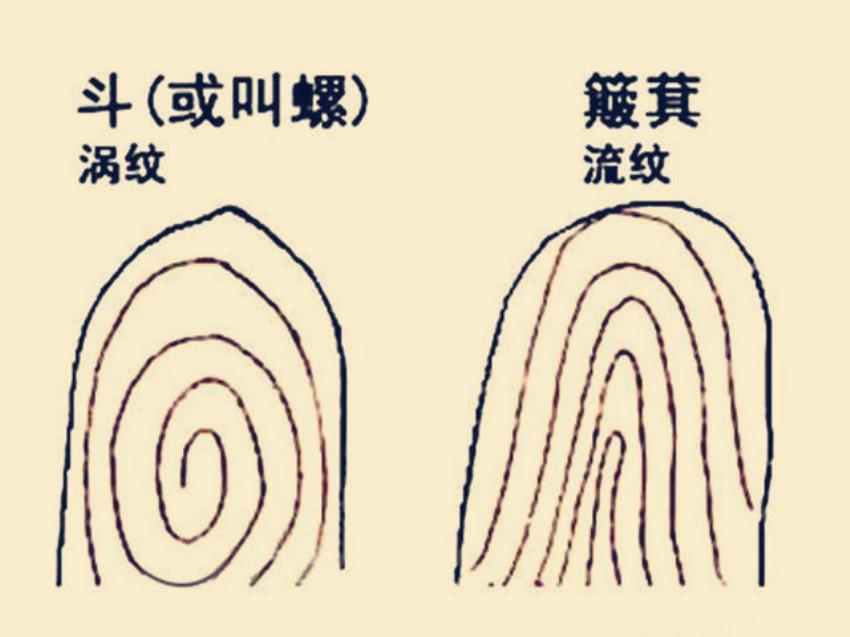

指紋屬于我們皮膚的一部分,但是跟皮膚又有點不同,指紋早期是生物統(tǒng)計學(xué)主要的研究之一,從1967年9月被確定了分類,一般分為3大類:斗形紋、箕形紋和弧形紋。據(jù)數(shù)據(jù)顯示,亞洲人和黃種人中,擁有斗型紋和箕型紋的人占了97%,擁有弓型紋的只有2%~3%左右。

常見的也就是“斗”和“簸箕”,那么這兩個到底有什么區(qū)別呢?“斗”的形狀是一種渦紋,由內(nèi)向外的一種螺紋,而“簸箕”是一種流紋,有點像農(nóng)村家里用的簸箕一樣,簸箕是保不住的,有一邊向外,意思是只往外簸沒處裝,指的是不存錢。

所以從小我們就覺得“斗”多了比較好,據(jù)民間傳說,中國歷史上的秦始皇、漢武帝、康熙、武則天等都是10個“斗”,所以還有十斗“皇帝命”的說法。

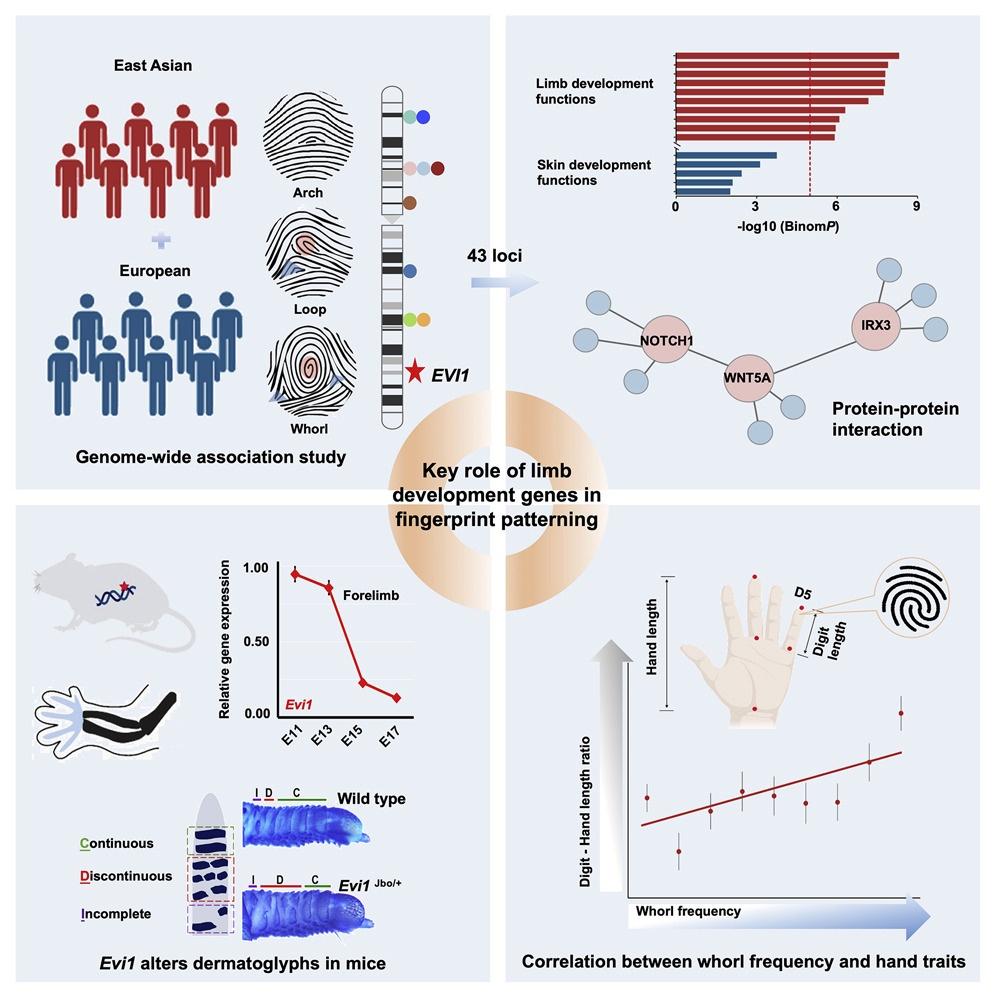

為了解答指紋的關(guān)系,我國科學(xué)院聯(lián)合國內(nèi)外十多家科研機構(gòu),有針對性地對這項研究展開深入調(diào)查分析,這一次他們主要以種群為區(qū)分點,再次細(xì)化了不同種群指紋間有哪些不同之處,這一次,他們有了重大的發(fā)現(xiàn)。

一直以來,人們普遍地認(rèn)為指紋的紋路是和皮膚發(fā)育有關(guān)的一種特征,直到2018年,我國發(fā)起了對人類指紋做更深入的遺傳學(xué)研究計劃發(fā)現(xiàn)指紋其實和發(fā)育基因有關(guān)。

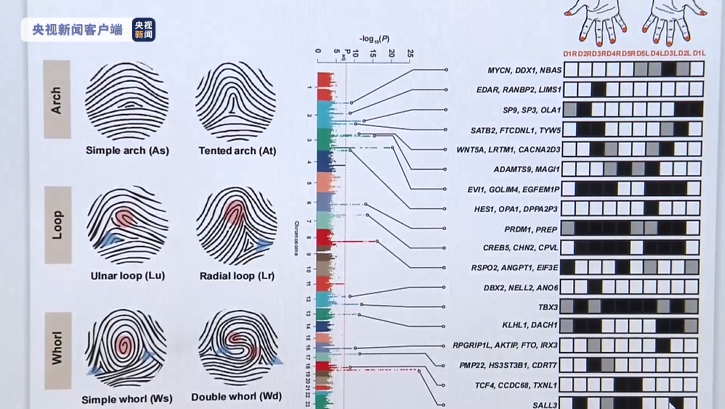

這次研究一共采集了23000多份樣本,其中包括5個東亞人群和3個歐洲人群,分析了近百萬遺傳位點,發(fā)現(xiàn)一共有43個和人類指紋相關(guān)的遺傳基因座。

其實早在幾十年前的時候,人們就已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了人的食指、中指、無名指指紋的關(guān)聯(lián)性很強,但是不明白其原因。

而此次研究發(fā)現(xiàn)對人指紋間基因影響最強的是一種名為“EVI1”的肢體發(fā)育基因,人們發(fā)現(xiàn)人類胎兒在肢體發(fā)育和膚紋形成的過程中,EVI1基因在發(fā)揮塑造四肢和手指指紋的形成中發(fā)揮了主導(dǎo)作用。

通過多表型關(guān)聯(lián)分析,指紋的樣式和手指的長度也有關(guān)聯(lián),據(jù)中科院研究員汪思佳表示:“我們發(fā)現(xiàn)斗型花紋越多的人小指越長”。順著這個方向,科學(xué)家們再次進行了深入剖析,這次他們把關(guān)注點定在了指紋與遺傳基因之間是否存在關(guān)聯(lián)這方面,表示可以對一些先天性疾病做篩選和預(yù)防。

比如唐氏綜合征,這是一種十分典型的由染色體變異引起的先天性遺傳病,常見的癥狀是發(fā)育遲緩,伴有不同程度的智能障礙。

就算孕婦沒有這種遺傳病,新生兒依然有幾率會患上唐氏綜合征,據(jù)數(shù)據(jù)顯示,20到24歲之間患病率約1/1250,35歲約1/400,也就是說產(chǎn)婦的年齡越大,誕下患有唐氏綜合征嬰兒的幾率會越高。

而患有唐氏綜合征的人群的指紋特征和人類大不相同,可能會出現(xiàn)斷掌、眼距變大、指關(guān)節(jié)弓狀等癥狀,所以研究人員建立了一個預(yù)測唐氏綜合征的模型。

據(jù)研究人員表示,如果采集到了剛出生嬰兒的指紋特征,可以有98%的準(zhǔn)確率來判斷此嬰兒是否患有唐氏綜合征,越早進行干預(yù),孩子重拾健康的概率也會更大,不過具體的應(yīng)用還需要進一步研究。

高俊林

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號:遼ICP備14006349號

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml