世界上每一個國家的名字,都有其來源意義,其背后的含義,往往都尤為深刻。

每個人的名字都是一張個人名片,同樣國家也是。

中國是世界上人口最多的發展中國家,國土面積居世界第三,也是世界第二大經濟體,此外,中國還是世界上歷史最悠久的國家。

無論走到哪里,都能夠看到中國人的身影、吃到中國菜、聽到中國話。

中國的名字,更是傳遍全球,眾人皆知。

那么你知道中國為何叫中國?中國是從什么時候開始叫中國的嗎?

如果連祖國名字的由來都不知道,是不是有點尷尬呢?

一、我國是從什么時候被稱為中國的?

1949年9月,我國的國號正式確立為中國。

很多人覺得,我國也是從這個時期開始正式稱為中國。

其實不是,中國”被當做我國的國名,其實自古有之。

在歷史中,“中國”一詞的含義,也是經過了不斷的演變和發展。

中國一詞,最早可以追溯到西周時期,在我國寶雞陳倉區,曾出土一尊源自西周初年的青銅器,它的名字為“何尊”。

在這尊青銅器的內部刻有銘文,其中有一段文字引入矚目:“余其宅茲中國”,意思是要居住在天下之中的國家。

這是我國古代首次出現“中國”一詞的字眼,但這里指的中國,只是一個純粹的地理問題,屬于地域上的一種說法,并不指國家,而是說這里是整個天下的中心。

這里“中國”的意思,指的是西周的首都。

但這也是一個歷史性問題,因為這里所指的地理位置,也是在歷史的發展中不斷產生變化的。

在古代,可以代替“中國”的詞有華夏、中華、神州、中土等等。

那么,中國在什么時候開始叫做中國的?

“中國”這一名詞,也是在隨著時間的變化而產生其含義的變化。

從最初的地域概念,轉變為統治者所統治區域的中心,再到國境之內,以及統治者所統治的領地。

《尚書》作為中國的第一部官方歷史史書,“中國”一詞最早就是出現在這本書中。

《尚書》寫到:“皇天既付中國民越厥疆土于先王”。

意思是說,中國周朝的統治者是受命于天,是上天的旨意來。

就此看來,“中國”這一詞似乎最早就出現在周朝時期,并且開始沿用到后世。

但這里的“中國”,其實是西周人對自己所居關中、河洛地區的稱呼,還是屬于地域概念。

直到東周時,周的附屬地區也可以稱為“中國”了,“中國”的含義,擴展到包括各大小諸侯國在內的黃河中下游地區。

隨時各國不斷地征戰,其占領的土地也在不斷地擴張,“中國”這一名詞之后也成了各國的國境稱號。

在秦漢時期,中國這一名詞的含義一直在不斷擴張,之后成為了我國的通用名號。

但它依然屬于地理名詞,當時具有民族含義的詞,叫做“華夏”。

中原的皇帝將自己所統治的疆土稱為“中國”,自己統治的疆土內的子民稱為“華夏”,而自己統治的疆土四周,則稱為“蠻夷”。

直到宋朝時期,中國才有了國家疆域的概念。

而自宋朝之后,中國開始傾向朝國號發展。

元朝時期,忽必烈自稱“中國”,派往他國交流的使臣,就曾奉旨稱本國為中國。

直到清朝時期,它又再一次發生轉變。

順治帝在位時期,朝中文書,就已將“中國”作為大清統治區域的統稱。

到了康熙年間,這樣的用法,變得非常常見。

從清朝康熙年間開始,滿族被稱為貴族,只要是大清朝的子民,都被稱作“中國人”。

在清朝末年,清朝的皇帝將中國和大清朝視為同等稱呼,也經常交替地使用它們。

直到多個條約出現之后,“中國”這一稱呼就被確定了下來,不僅清朝的統治者稱國家為中國,中國這一名詞在國際上同樣通用。

辛亥革命后,中國來到了民國時期,國家的國號也正式命名為中國。

到新中國成立至今,中國這一國號也被沿用至今。

二、我國為何叫中國?

我國為何叫中國?那自然是有含義的,其背后的意義更是深遠重大。

明朝時期,朱元璋統一疆土后,出臺了一些政策,如:制定戶口制、重農抑商、制鐵榜警戒功臣等等。

這些政策是在以往的基礎上,進一步加強了中央集權,同時對統治領域的國家觀念,也更加明確和強烈。

朱元璋認為,在他管轄范圍內,所有地區都稱之為中國。

而從明代開始一直持續到晚清時期,“中國”這一名詞開始從王朝統治,衍變成一個國家的名稱。

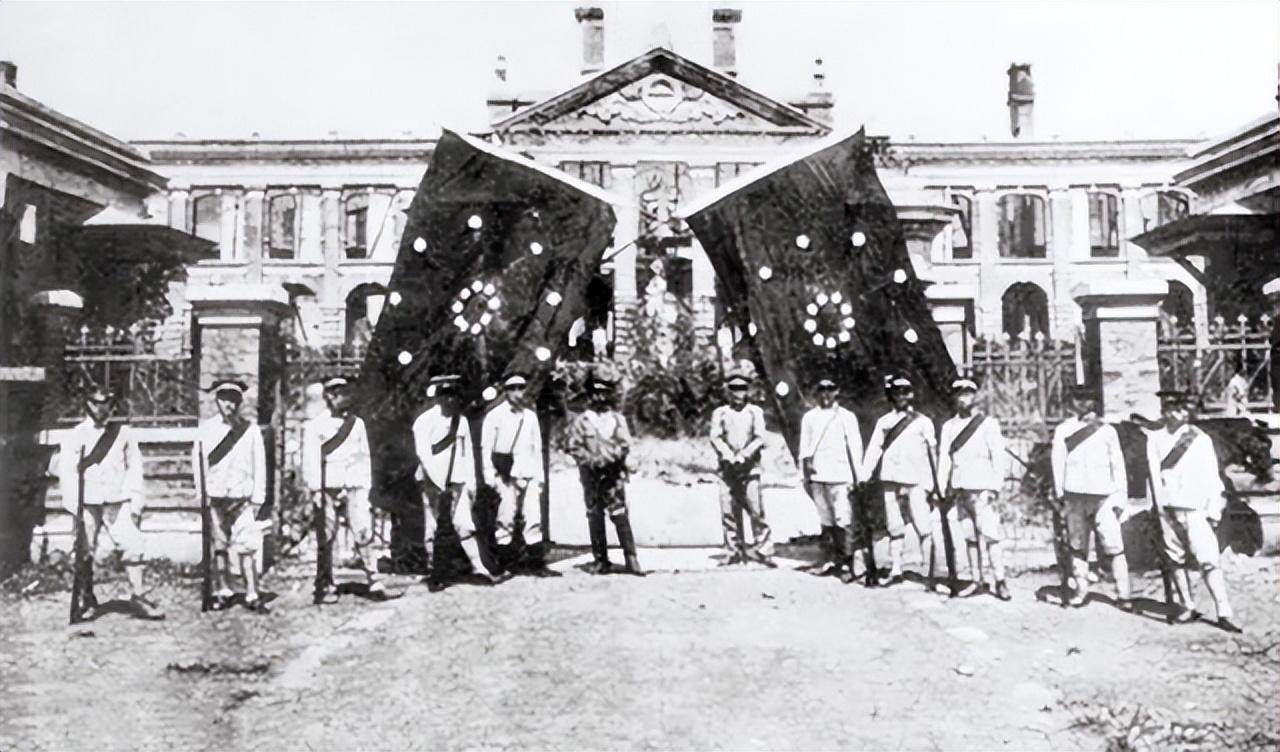

清朝末期,各大敵國開始侵略中國,人民開始意識到,國家受難匹夫有責,民族和國家的統一性是很重要的。

中國這一名詞代表著一個國家,同時也代表著56個民族,代表著整個華夏兒女。

要知道清朝時期,清政府所簽訂的那些不平等條約中,都是以“中國”為落款。

辛亥革命運動后,中國千百年來的封建制度被推翻,民國建立,此時的“中國”便又增添了新的含義,從最初的寓意“中央之國”,如今轉變成了天下中心的國度。

在經歷了抗日戰爭和解放戰爭以后,十幾億中國人邁上了一個嶄新的臺階,新中國就此成立。

從此以后,人們可以驕傲地稱自己是一名中國人。

從西周到清朝,從民國到新中國,“中國”的含義和內容在不斷地發生變化。

自古以來,我國的歷朝歷代,都盛行華夷對立區分二元論,以及“中國者,天下之中”。

千年來,56個民族,在這片大地上逐漸形成一種高度認同感和凝聚力,這同樣也是文化的包涵度和豐富度的展現。

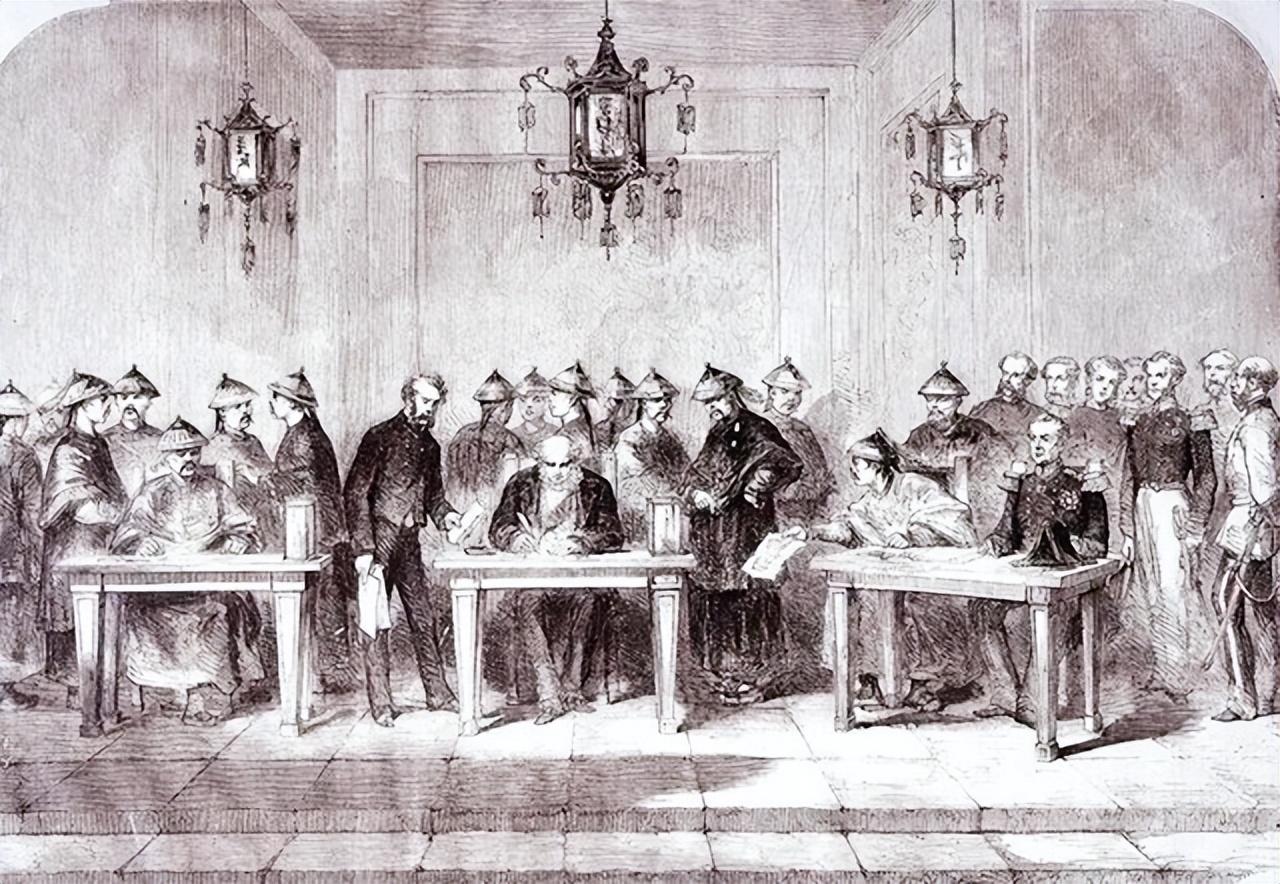

清王朝在與美國簽訂的《望廈條約》時,直白地寫出了“中華大清國”這幾個字;

而在條約的背后,結尾的簽名也寫了“駐中華顧圣”幾個字。

到了后來的《天津條約》中,也是將大清王朝寫作“中華大清國”,稱呼清朝的帝王為“中華大皇帝”。

在這里,就十分直白地寫明了“中華”、“中國”二字。

可以說,此時這幾個字廣泛地被指代為“大清王朝”也得到了國際社會的承認。

一直到后來的辛亥革命,“中國”二字才正式作為了中國的國名。

1912年,中華民國成立后,孫中山把“中華民國”的國號簡稱為“中國”,中國以現代國家概念的正式名稱才首次被廣泛使用。

1949年新中國成立后,我們就正式把“中華人民共和國”簡稱為“中國”,在中華人民共和國內的各民族統稱為中華民族。

在這片土地上生活的人,都稱自己為中國人,“中國”這一概念,被切實地深入到每個人的心中。

大家都因為自己是一個中國人而感到自豪和驕傲,在這時,多民族的融合也得到了不斷地加強和鞏固。

這就是我國為何要叫中國,其背后的意義就是:“中國”與“九州”、“華夏”等詞一樣,都代表中華人民的文化認同和民族意識。

“國”一詞從來不只是一個國名,更是中華民族獨有的一種文化傳承。

三、國外對中國的定義

國外一開始對我國的名稱定義,是因為中國乃是世界聞名的瓷器大國。

China一詞,一開始源自于波斯語,古波斯人在漢朝時期,通過絲綢之路,把中國的瓷器運回波斯。

在波斯語中,瓷器被稱為“chini”,意思就是秦國的瓷器,所以China的由來,是源自于我國的秦朝時期。

古波斯人將“秦國”念作“cin”,傳到羅馬帝國后就變成了“chini”,最后演變成了今天的china,也就是“中國”在國際上的通用稱呼。

此外還有另一種說法,那就是早在東漢時期,我國的昌南鎮(就是現在的景德鎮),就已經在建造窯坊,進行陶瓷燒制了。

到了唐朝,由于昌南地區的土質十分好,再加上古人們又吸收了南方青瓷,和北方白瓷的優點,創制出一種青白瓷。

這種青白瓷的瓷體晶瑩剔透,有著假玉器的美稱,故而聞名世界,風靡大江南北,并大量出口歐洲。

在十八世紀之前,歐洲人并不會制造瓷器,所以中國的瓷器,尤其是昌南鎮的瓷器,在歐洲非常風靡,大受歡迎。

在歐洲,中國的瓷器,尤其是昌南鎮的瓷器,價格也十分昂貴,屬于珍寶類的貴重物品。

歐洲人以擁有中國的瓷器為榮,像昌南鎮的瓷器,一般只有貴族和家財萬貫的富翁才會擁有。

所以,歐洲人將“昌南”作為瓷器(china)和生產瓷器的“中國”(China)的代稱。

隨著時間的推移,健忘的歐洲人后來竟然將昌南的本意給忘了,只知道它是中國的瓷器,所以china也就代表著中國了。

其實早在二十世紀之初,關于China一詞的起源問題,就一直爭論不斷,眾說紛紜。

文僧蘇曼殊認為,China其實是起源于古梵文,其初作Cina,就是指華夏的意思。

文僧蘇曼殊曾研究過三千年前的古印度史詩《摩訶婆羅多》和《羅摩衍那》。

他發現,cina一詞最早就出自于這兩部書中,其原本的意思是指“智巧”。

他還認為,這是三千四百年前的印度婆羅多王朝時,彼邦人士對黃河流域商朝所治國度的美稱。

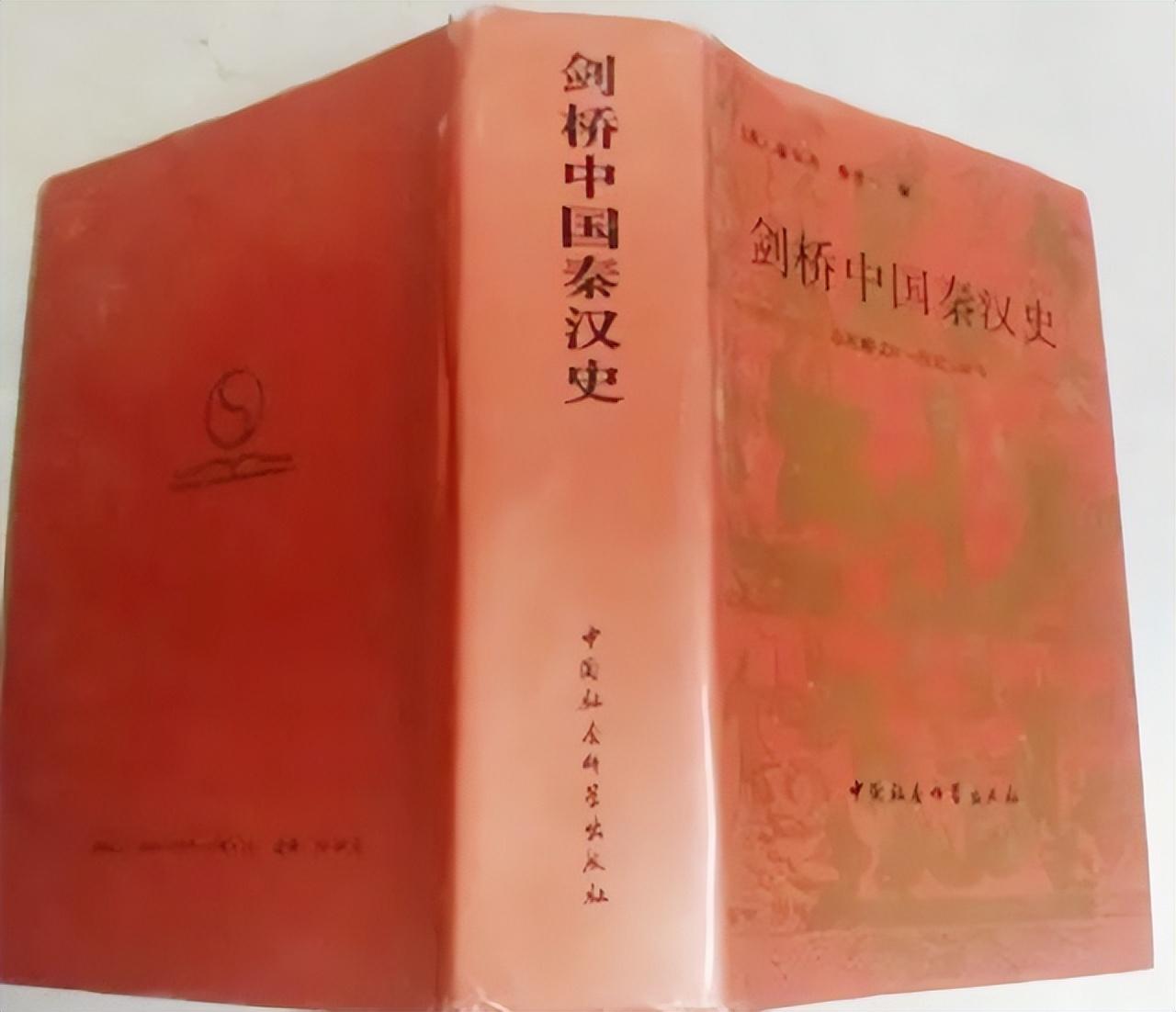

其實關于china的說法,最為主流的還是源于大秦帝國的音譯,這一觀點,在1986年出版的《劍橋中國秦漢史》中得到印證。

《劍橋中國秦漢史》第18頁,有關于中國的英文China可能來自于秦(Ch’in)的論述:

秦帝國是一個威名顯赫的歷史時期,秦(Ch’in)這一名稱很可能是英文“中國”(China)及各種非漢語中其他同源名稱的原型。

例如,“Thinai”和“Sinai”就作為這個國家的名稱,出現在公元世紀的希臘和羅馬著作中。

但是,中國人由于秦帝國統治的暴政,對它始終非常憎恨,因而反而很少用這個名詞來指代自己;

他們在過去和現在,都用“中國”這一常見的名稱來稱呼自己。

我們中國人講究立身中正,處事英明,客觀,不管對任何事物,或人,永遠只有一個中心。

而在中國人的觀念,天下也只有一個中心,那就是中國。

所以,“中國”這個概念也并不僅僅是局限于一個國家,還代表著文化的認同感和為人處世的風格等等。

隨著中國的不斷強盛富強,不僅中國的稱呼將響徹世界,同時,有著深厚淵源的中國文化也將影響全世界。

“天下大同,人人為公”的社會思想將會讓更多的人接受,中國將引領全世界走向“四海之內皆兄弟”的平等、相親、和諧的“世界大同”。