韓信的滅趙之戰在歷史上也被稱為“背水一戰”?��!氨乘粦稹币渤蔀榱艘粋€廣為流傳的成語,意為置之死地而后生,不顧一切地往前沖����。

但是����,不知道大家是否發現�,像韓信“背水一戰”一般實現絕地反擊���,以弱勝強的成功案例其實并不多�。也就是說,“背水一戰”的背后邏輯其實并不是那么簡單,它的成功絕對不是依靠簡單的不管不顧、敢打敢拼�、不留退路����。

盡信書不如無書�,其實歷史上和生活中很多道理都是帶有特殊性和片面性的,如果我們浮于表面甚至斷章取義地拿來即用����,往往會傷害了我們自己�。“背水一戰”被廣泛用來激發人的斗志其實是不可取的����,大家切不可盲目地去“背水一戰”。

要想真正理解到“背水一戰”的意義和價值����,并合理地運用它�,我們首先要了解“背水一戰”的來龍去脈����,要剖析它的邏輯架構,要總結它的設計精華����。

“背水一戰”的戰前介紹

戰爭是一個系統工程���,任何只注重戰場表現的戰爭分析行為都是耍流氓����。所以����,我們必須先來了解一下戰前的雙方形勢、實力對比和戰術準備�。

韓信生擒魏王豹之后�,依靠著“你們老大都做了階下囚����,你們還折騰個啥”的政策宣傳,前后花了一個月的時間就平定了魏國���。

然后,韓信將俘虜的精裝魏卒打包送往了滎陽前線���,并向劉邦提出了新的融資方案:再給我三萬人,我幫你拿下趙國�、代國���、燕國����、齊國����,南絕楚軍糧道,西與大王會師滎陽����。

這里解釋一下����,韓信為什么不就地整編三萬魏卒���,而是要和劉邦換三萬漢兵呢����?因為就地整編需要時間����,時間不夠,火候不到����,軍心不穩�,說不定不但不能增加自己的實力�,還給自己埋了個雷。韓信換漢兵的想法就是需要增加自己的即戰力,他就可以從容不迫地與時間賽跑,想打閃電戰就打閃電戰���,想步步為營就步步為營。

但是,以5萬人打下整個北方���,這怎么看都有點畫大餅的味道。當時的中國北方,參考秦國是打了上百年才最終完成了統一的,尤其是趙齊兩地是兩塊最大的硬骨頭�,綜合實力相當強���。韓信說他帶領5萬人就能橫掃一切���,能靠譜嗎���?

別說韓信一個月就平定了魏國���,那是因為項羽早就把魏國的底子無限打薄了����。其他比如趙國就完全不一樣了���,趙王趙歇在趙國深得民心�,趙相陳馀也是大才且革命經驗十分豐富���,而且趙地的革命傳統十分厚重�。

按照正常的邏輯來說���,劉邦應該是不會相信韓信滿嘴開花的計劃的�。但是�,此時的劉邦已經不是當年酒后斬白蛇的劉邦了,通過一系列的烈火淬煉,此時的劉邦十分具備戰略眼光了����。他深知韓信開辟北方戰場牽制項羽這個戰略方向是沒問題的����。

但是����,不代表正確的戰略方向都會得到老板的大力投資,因為老板的資本是有限的,他得保證好鋼用在刀刃上����,以便實現利益最大化����。

劉邦當時的核心任務是與楚軍對峙在滎陽一線����,正常情況下,你讓他抽3萬精兵出來是不可能的。但是�,由于當時英布在淮南攻楚���,項羽派了龍且帶著大量楚軍主力前去淮南平叛,所以眼下的滎陽戰場暫不吃緊����。

手里剛好有閑錢���,韓信的計劃書也讓人心動����,那就投他一下試試����。于是,劉邦又撥了三萬人給他���,還派了張耳這位趙地的政治領袖去幫韓信壯臺面。

韓信得到劉邦3萬精兵的新一輪投資后����,簡直是如虎添翼����。正準備大干一場���,感覺唇亡齒寒的代國派兵來攻了���,剛好撞到了韓信的槍口上����。因為代國實力還不如魏國,也都是一茬一茬的空降干部在管理����。韓信輕松加隨意,就平定了代國����。

平定代國后����,韓信與張耳回軍到了井陘道西口一帶�,準備從井陘道出,進攻趙國����。

因為代國被滅���,導致整個太行山以西已經脫離了趙國的掌控����,面對眼前的韓信與張耳的五萬漢軍來攻,趙國內部就擬定作戰方案展開激烈討論����。

趙國作為一個老牌戰斗國家�,其實還是有能人的����,陳馀手下有一個叫李左車的人就見識不凡,這個人是趙國名將李牧的孫子����,見識不凡����。他建議陳馀:“漢將韓信東渡黃河����,滅魏破代����,勢不可擋,但千里運糧,勞師遠征�,后勤難以保障����。如今井陘道險峻�,戰車不能并行,大軍行進綿延數十里,首尾難顧。您給我三萬奇兵�,讓我在側面襲擊漢軍輜重����。您則深溝高壘����,不與出戰。如此下來���,漢軍進退不得,給養被斷����,不出十天���,韓信�、張耳必死無疑����。”

可是,陳馀并沒有接受這樣一個有理有據的建議,他覺得自己手里的兵力遠超漢軍,“十而圍之���、倍而戰之”�,自己還是以逸待勞,就是要堂堂正正地在正面戰場上擊敗漢軍���,這樣才給我們趙軍長臉。

陳馀如此行為表面上看有點類似于不愿半渡而擊的宋襄公�,是一個迂腐的教條主義者����。但實際上���,陳馀并不是一個死板的人����,而是一個利益至上的人。巨鹿之戰時,他寧愿看著主子趙歇和老朋友張耳在城里等死,也堅持理智地不施加任何援救����,理由是為革命保留火種���。這種人怎么可能死板呢����?

他之所以堅持要正面擊潰漢軍,其實是因為被仇恨蒙蔽了雙眼。張耳曾是他最好的同事和朋友�,可是因為巨鹿之戰起了爭執����,陳馀置氣丟出帥印�,誰知道張耳居然就坡下驢接管了他的軍隊,這支軍隊其實陳馀辛辛苦苦募集的,就這樣為張耳做了嫁衣裳�,陳馀心里過不得想�。

更為甚者����,對趙國革命事業貢獻最大的是自己����,但是張耳率領自己的軍隊抱緊了項羽的大腿,被封為了趙王���,而自己則只封了三個縣。

“因愛生恨”的仇恨是最難化解的����,陳馀后半輩子對張耳真是刻骨銘心的恨���,別看你張耳人五人六的�,我一定要讓你全吐出來���。人���,永遠是對自己曾經愛過的人最狠的����,陳馀和張耳兩人從朋友走向敵人,其實早已注定是不死不休的關系了���。這一點,從劉邦拉攏陳馀打項羽���,陳馀提出的條件就是要張耳的人頭,就可以看得出來����。

這一次���,當他聽說張耳和韓信帶著并不多的軍隊千里遠征之時���,他的內心深處燃起的是親手報仇雪恨的興奮,是面對面地擊潰漢軍然后盡情羞辱折磨張耳的快感,是證明自己可以堂而皇之戰勝張耳的期待����。

就是在這樣的情況下����,趙軍果然不設防地放漢軍大搖大擺地穿過太行山脈���,來到了“背水一戰”的前線���。否則����,按照李左車的建議,在井陘道設伏����,并偷襲漢軍糧道的話���,韓信和張耳大抵只能引憾而歸�。

“背水一戰”的詳細過程

韓信在聽說陳馀沒有聽李左車偷襲漢軍后勤的作戰方案時,大呼幸運�。但是還是小心翼翼地防止陳馀欲擒故縱�,派出了大量探馬探明真實情況后���,才號令大軍開進�。

小心駛得萬年船,韓信在用兵上看似大開大合���,實則環環相扣,一直保持嚴謹細致的態度�,這對我們行事是一個很好的借鑒���。

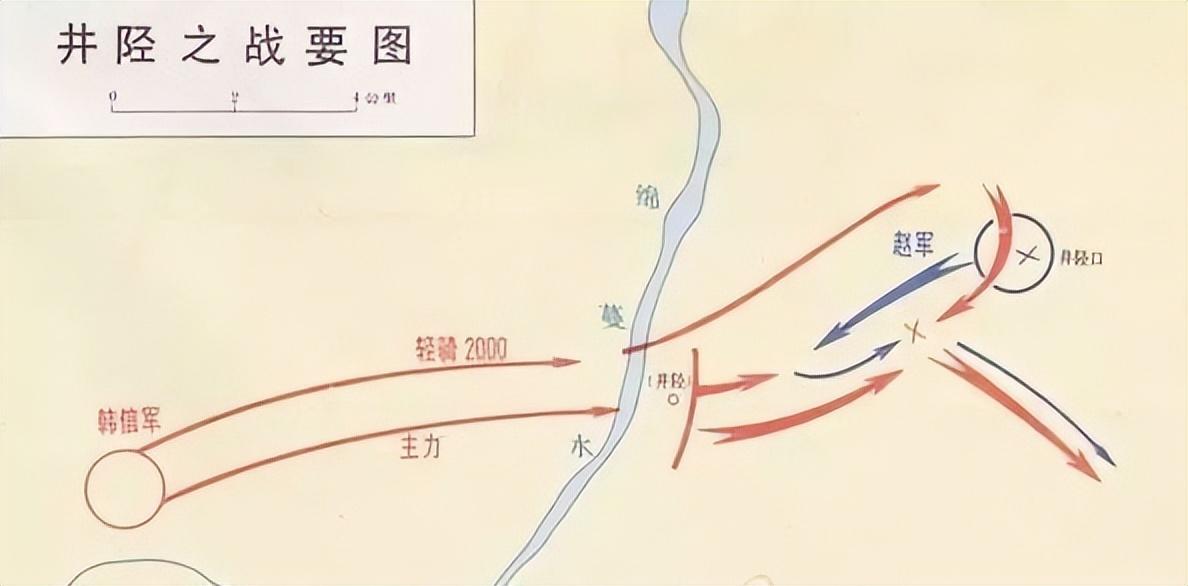

漢軍進入井陘道后,漢軍面臨著兩個選擇:是走井陘南道還是走井陘北道����?韓信心想���,既然你們不設防�,那我沒有理由不選擇一條更好走的路����,所以,漢軍從井陘北道開往前線。

在當時����,井陘北道的東口在今天的南固底村附近�,在“背水一戰”那條河流的東邊���。陳馀駐扎的地點�,在今天的威州鎮附近,這個地方地勢險要,陳馀認為自己以逸待勞�,還有地理優勢和兵力優勢簡直就是勝券在握���。

孰料到���,韓信有時候按常理出牌�,有時候又完全不按常理出牌���,他可以如你所愿地前來與你正面一戰����,也可以臨近戰場搞背后布置。

在大軍行進到距離井陘道東口還有三十里的時候�,韓信下令停止進軍,讓戰士們早早休息。然后半夜命令灌嬰選拔兩千輕騎秘密開拔,走小路埋伏在出口近處的山崗上�。要求他們在趙軍全面出擊后���,搶占趙營�。

天快亮的時候�,韓信下令:滅趙而朝食。弄得三軍一愣一愣的�,咱們大將軍這是胸有成竹呀�!

井陘東口外�,有一條自南向北的綿蔓水,也就是今天的綿河���、冶河河段。漢軍出了出井陘口后����,韓信先令先鋒一萬軍渡過冶河���,然后背水列陣���。

敵強我弱的情況下���,還分批渡河����?這不是怕人家一口吞不下���,分批送人頭嗎�?但好在韓信在軍中威望極高,將士們雖有質疑�,但還是照辦了���。

趙軍一見韓信如此布陣���,愈發輕視漢軍了���,更有信心一戰而殲之了�。所以����,更加不慌不忙地等待漢軍全部過河。

在漢軍先鋒背水列陣完成后�,韓信才率主力開始渡河�,他料定一心復仇的陳馀���,在自己和張耳沒過河前�,是不會發起進攻的,所以才把自己和張耳放到最后去渡河����。

事情果然如韓信所料�,漢軍過河的過程中���,根本沒有遇到一丁點騷擾�,十分順利。

漢軍全部過河后���,韓信也絲毫不停歇,并沒有會合那一萬先鋒重新列陣����,而是后隊改前隊���,親自出馬���,直奔趙軍營寨而來����,列陣求戰�。

陳馀等了好久終于等到了自己夢寐以求的機會���,毫不猶豫地下令大軍出擊�。

四萬漢軍和大約八萬趙軍開始正面開干。在趙軍的絕對優勢下���,漢軍開始節節敗退,各種軍用物資和裝備掉了一地,就連韓信的帥旗都扔了。

漢軍且戰且退,一直退到冶河邊上���,此前背水布陣在此的一萬漢軍的漢軍主力也加入戰斗,迎面擋住了趙軍的攻勢。

這個時候����,韓信緩了口氣���,穩住了敗退的四萬漢軍的陣勢����,在河邊震耳發饋地喊出那句千古名言:“退無可退���!諸君何不奮力而戰���!”

于是���,身陷絕境的漢軍卷土重來���,扭頭和趙軍拼命����。

與此同時�,趙軍在干什么呢?留守趙營的守軍一見漢軍敗像顯現�,戰場之上隨處可見都是戰利品����,于是傾巢而出加入戰斗,一方面搶奪戰利品,一方面給漢軍致命一擊�。

就在趙軍空營而出后�,之前埋伏在附近山崗上的漢軍精銳迅速撲出�,一舉拿下了趙國空營,然后迅速拔掉了所有的趙軍旗幟,換上了漢軍的旗幟。

此時,退無可退的漢軍迸發出了驚人的戰斗力,人人拼死作戰���。掌握了絕對主動權的趙軍沒有必要和漢軍以命搏命,于是打算先避避趙軍的鋒芒。整隊撤回大營再作打算���。

這時趙軍才發現自己的大營被占了,漢軍騎將在壁壘上嚴陣以待,并高聲呼喊:“趙軍已敗,趙王已成俘虜�?���!?/strong>

軍事戰爭中���,軍心是切不可亂的���。軍心不穩就沒有凝聚力,也就沒有戰斗力。趙軍被漢軍這么一鼓搗����,軍心大亂�。

與此同時����,韓信也率著漢軍主力殺了過來,趙軍壁壘中,2000名漢軍騎兵也全部沖殺出來。兩線夾擊之下,趙軍未戰先亂����。

軍隊潰敗,這是最恐怖的事情���,陳馀也控制不住局面了,只能向南方逃跑���。結果陳馀被殺,趙王歇被俘���,趙國政權就此滅亡。

“背水一戰”的綜合分析

戰后���,幾位心存疑惑的將領請教韓信:“我軍大勝,我們對大將軍佩服得五體投地���。兵法有云:安營布陣,講究的是右邊背后靠山����,前面左邊臨水�。您這次背水列陣是什么打法����,我們到現在還沒搞明白?���!?/p>

韓信笑曰:“大家不要認為我這是反其道而行之的搞法����,其實兵法上早就說了����,這就是置之死地而后生的道理。這次參戰的漢軍����,并不是我一手調教出來的,我的指揮權威是不穩定的�,如果苗頭一旦不對勁���,他們容易畏懼不前�,只有堵死他們的退路����,他們才有可能眾志成城����。”

這番話講出來����,諸將就一個態度:服了!但是����,我們回個頭來思考一下韓信的“背水一戰”是不是真的是“置之死地而后生”這么簡單�?顯然���,這種說法是主觀且誤人頗深的����。

我們在閱讀歷史的時候,一定要重邏輯而輕結果���,因為結果在很多時候是具有迷惑性的,只有邏輯才能真實還原歷史的真相���。

人在絕境下,并不一定會爆發出驚人的戰斗力���,大多數人不一定能戰勝絕境給他們內心帶來的恐懼感�。韓信確實背水列陣,確實將自己逼入了絕境,但他之所以勝利����,卻絕非僅僅因為他逼出了漢軍的戰斗力���,而是另有原因���。

“背水一戰”之所以能夠取得如此酣暢淋漓的勝利����,有幾個至關重要的因素是不容忽視的:

第一就是張耳的誘餌作用�。因為陳馀一心想要手刃仇人,所以韓信的行軍和布陣才會那么有驚無險���,從容不迫。否則�,按照李左車的建議�,趙軍沿途襲擊漢軍的糧道�,并設置埋伏和障礙;或者在漢軍渡河的時候發起半渡而擊���。韓信就算是兵仙,也難逃一敗。

第二就是預先設伏2000名騎兵的時機選擇�。這2000名騎兵對整個戰斗起到了“出奇制勝”的效果���。同時����,韓信在布置這個戰術時也十分巧妙���,先是命令全軍早早休息����,迷惑了趙軍的探馬�,然后趁著天未亮完成埋伏,否則����,這2000騎兵若被趙軍察覺�,也難以發揮太大的作用����。

第三就是先派出的那一萬背水列陣的先鋒軍。一是起到了驕兵的作用,二是讓漢軍第一次敗退的時候有一道緩沖屏障�,否則���,漢軍只能像趙軍后來那樣全面潰敗了���。人在絕境之中���,最需要的就是反應時間�,否則在恐懼和慌張的慣性下,他們的第一選擇永遠是拼命逃跑!

第四就是韓信和張耳親自殿后���。韓信清楚陳馀的核心目標是張耳和自己,只要他和張耳不過河,趙軍是不會發起攻擊的�,免得打草驚蛇����。這個布置讓漢軍避免最兇險的渡河危機���。

第五就是過河后自己前去做誘餌����。如果派個小部隊前去試探����,第一����,引不出趙國的大軍主力;第二����,潰逃得太快容易被人看出馬腳����;第三逃得慢了就讓人全殲了���。只有自己率主力前去誘敵才能在不受太大傷害的情況下��,將趙軍主力引誘出來�����,只有自己的帥旗倒了,才能讓趙營里的趙軍認為勝局已定���,傾巢而出搶戰利品,從而為2000騎軍奪營創造條件��。

第六就是那率先過河卻按兵不動的漢軍起到極好的緩沖作用���,正是因為他們的截擊��,為充當誘餌的漢軍主力贏得了重整旗鼓的寶貴時間�����。

第七就是兩千精騎起到了“攻心為上”的奇效。正是因為趙軍軍心大亂���,才在漢軍的前后夾擊下迅速潰不成軍�����,不然���,趙軍要是穩住陣腳�����,擺明車馬,誰勝誰負依然是兩說的事情���。

上述七個關鍵因素是整個“背水一戰”韓信之所以獲勝的主要原因,少了其中任意一個環節���,韓信都很難贏!

這也是為什么古往今來只有韓信一個人可以背水大勝的原因。因為其他人都在舍本求末��,而忽視了韓信“背水一戰”除了背水列陣之外,還布置了其他的勝手并且環環相扣�����。沒有鋪墊和邏輯的結果毫無意義���,“背水列陣”成功的意義正是因為韓信環環相扣的精妙布置���。

那么��,我們從韓信“背水一戰”的故事里要學會什么樣的道理和生活哲學呢�����?

首先���,當我們處于萬分危急時��,千萬不要輕易一咬牙�����,歇斯底里地吶喊:“跟丫拼了!”,壓力有時候并不一定能轉化為動力或者斗志,有時候也會成為擊潰自己的最后一根稻草或者給對方把自己一鍋端的機會。

其次,我們在吸收和引用古今名言和一些大道理時,一定要有追根溯源的精神�����,偏聽則暗���,以偏概全或者斷章取義地去理解一些歷史畫面�����,往往會讓我們陷入“成功者的陷阱”——也就是把少數人成功的現象當成了成功之道���。

第三�����,我們看到歷史和生活,切忌不能臉譜化地去看待歷史人物,而是要讀懂他們行為和選擇和合理性��。比如我們很多人容易因為“背水一戰”而神化韓信�����,其實韓信的每一次成功都是經過精妙的計算和嚴謹的布置而取得的,“背水一戰”就是上述環環相扣的七步走���;比如很多人因為陳馀不愿半途設伏、半渡而擊所以認為他是一個很迂腐的人�����,其實陳馀在歷史上是頗善權謀的��。又比如劉邦對別人流氓至極�����,但在張良面前卻是溫文爾雅、和藹可親呢�����?還比如都說項羽殘暴至極�����,但是項羽是歷史上著名的“愛兵如子”……我們一定要明白��,每個人都有每個人不同的情況與面孔,都是極其復雜的多面體���。

最后��,多說一句,像“背水一戰”這樣神奇的成功案例其實是不值得我們去模仿的。因為所有取得大成就的成功者其實都是非典型的��,不具備代表性���。古往今來��,有幾個像韓信那樣算無遺策的人?楚漢相爭���,各路名將交相輝映,但真正能稱為“大神”的也只有韓信和項羽���,其他人終究是普通人。

我們在生活之中��,大多數人也只是普通人��,既然是普通人�����,就踏踏實實地按照常規的、概率較大的方式去生活��。別一天到晚想著像韓信一樣創造奇跡�����,別一天到晚想著以弱勝強�����、以小搏大,踏踏實實過好每一天�����,能保證自己今天比昨天過得好��,明天比今天成功的概率越來越大��,這比什么都強。