秦始皇統一天下之后,為了維護和鞏固皇權,便于統治百姓,于是開始了一系列“騷”操作:

“分天下以為三十六郡,郡置守、尉、監。更名民曰‘黔首’,大酺(pú)。收天下之兵,聚之咸陽,銷以為鐘鐻(jù),金人十二,重各千石,置廷宮中。一法度衡石丈尺,車同軌,書同文字……”

——《史記·秦始皇本紀》

當然,始皇本人雖然性格殘暴,思想極端,但后世對他統一度量衡,統一文字和貨幣還是很認可的,那么什么是度量衡呢?

所謂“度量衡”是一個統稱,計量物體長短用的器具稱為度,測定并計算容積的器皿稱為量,測量物體輕重的工具稱為衡。

度量衡的發展大約始于原始社會末期,伴隨著朝代更迭,計量方式也是各不相同。相傳軒轅黃帝始“設五量“,“少昊同度量,調律呂”。

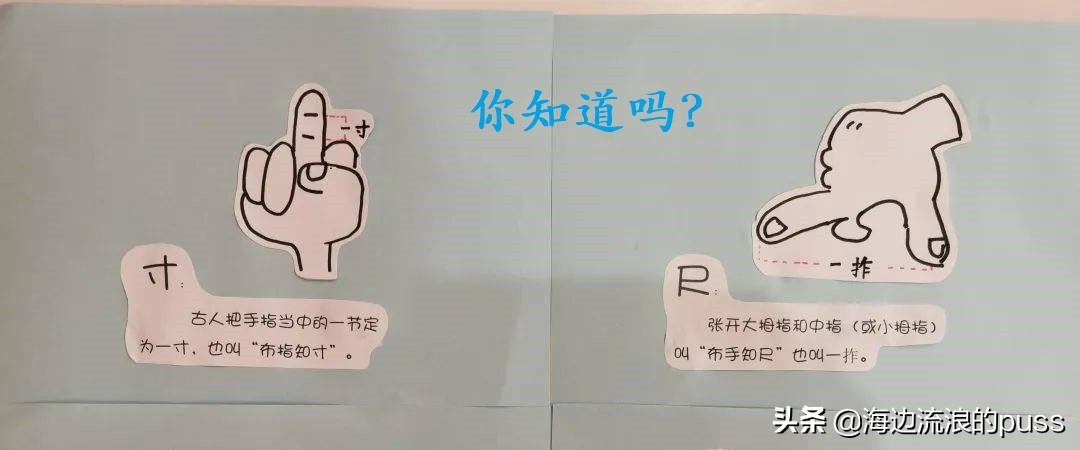

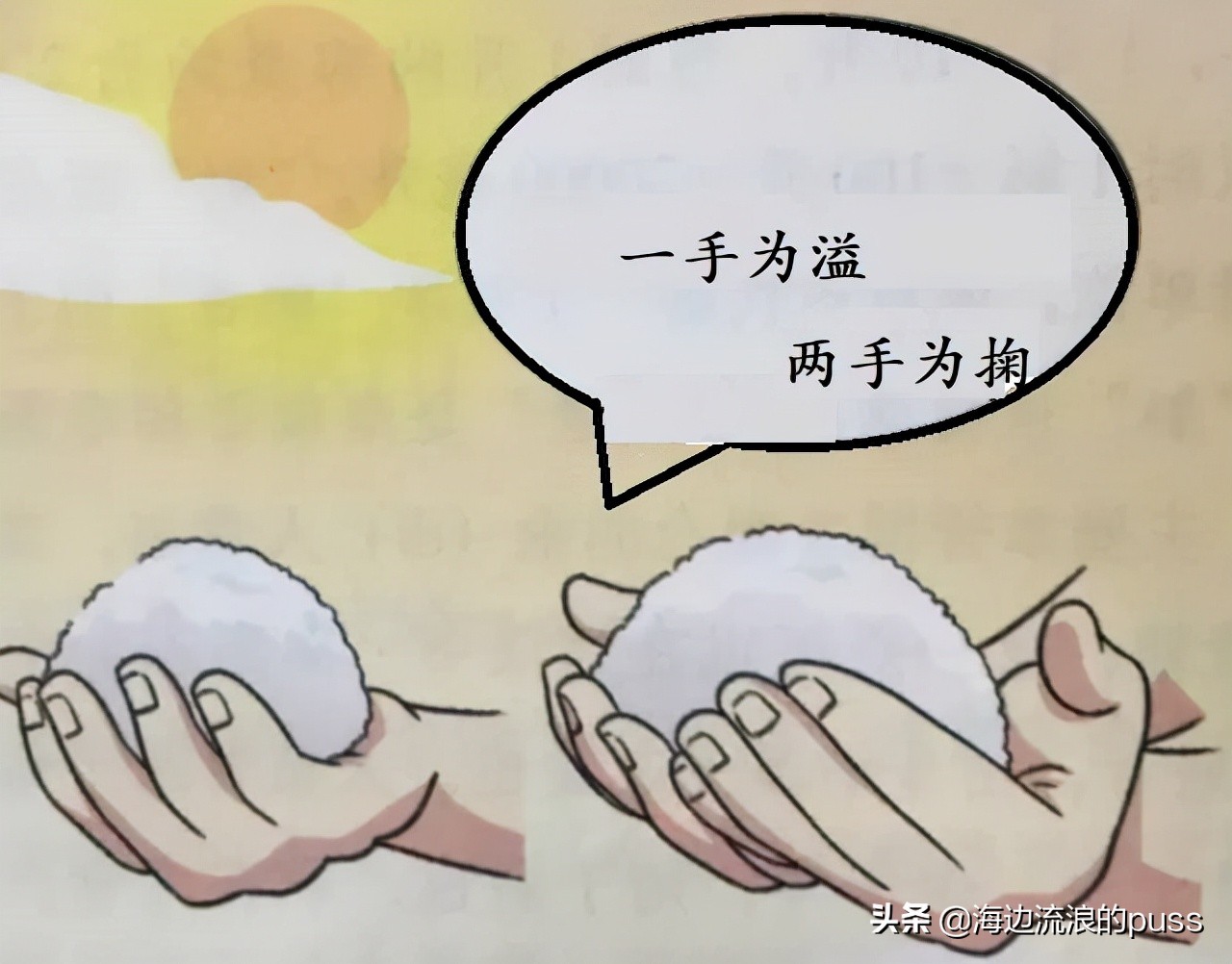

古時候科技水平低下,沒有今天的工具,因此度量衡的單位最初都與人體有關:“布手知尺,布指知寸”(一只手掌的長度為一尺,中指節上一橫紋為一寸),“一手之盛謂之溢,兩手謂之掬”( 人的一只手捧起谷物的多少作為一溢,兩手捧起谷物的多少作為一掬)。顯然,這種單位因人而異,并不十分準確。

《史記·五帝本紀》記載舜“歲二月,東巡狩,至於岱宗,(燒柴祭天),望秩於山川。遂見東方君長,合時月正日,同律度量衡,五禮五玉三帛二生一死為摯,如五器,卒乃復。”

《史記·夏本紀》中記載禹“身為度,稱以出”。可見當時已經以名人為標準進行單位的統一,出現了最早的法定單位。

長度單位的名稱,產生很早,秦制以前都是以人身體的某個部分或某種動作為命名依據的:寸—一指寬或自身中指中關節的長度;咫—女性手掌張開到最大時,拇指尖到中指尖的距離;

尺—男性手掌張開到最大時,拇指尖到中指尖的距離;丈—十尺為一丈;尋—伸開兩臂的長度,為一尋,八尺為一尋;仞—八尺,即一尋。

到了漢代,班固著《漢書》將太史公的“律書“、”歷書“結合起來,作為《漢書》第一個”志“,即《漢書·律歷志》,經過《律歷志》的整理,正式產生了長度的五個基本單位即分、寸,尺、丈、引,以十為進,即十分為一寸,十寸為一尺,十尺為一丈,十丈為一引。

容積的計量產生最早,也最復雜。中國古代計量農產品多少的主要器具叫量器,容量單位的名稱有:升、斗、斛、豆、區、釜、鐘、溢、掬。周代以前人們也是用身體來計量,以一手所能盛的容量為一溢,兩手所能盛的容量為一掬,

升,本義是一種量器,引申為“登上“、”進階“之意,兩手合盛是基本的容量,然后從這個依次往上進階,按四進階,有豆、區(ōu)、釜,即四升為豆,四豆為區,四區為釜。按十進階,有斗、斛,即十釜為鐘,十鐘為斗,十斗為斛。

到了漢代,經過《漢書·律歷志》的系統整理,正式命名了五個基本容量單位:龠(yuè)、合(gě)、升、斗、斛,注意二龠為合,十合為升,十升為斗,十斗為斛。

自秦漢開始,作為重量單位的“石“也用作容量單位,與”斛“相等,這是容量的大單位,關于容量的小單位,《孫子算經》卷上說:“六粟為圭,十圭為抄,十抄為撮,十撮為勺,十勺為合。”這樣,圭、抄、撮(cuō)、勺、合、升、斗、斛,八個基本單位就統一起來,自漢代以后一直沿用。

重量單位在古代的名稱十分復雜,在秦始皇統一度量衡之前叫什么的都有。自《漢書·律歷志》把銖、兩、斤、鈞、石這五個單位命名為五權之后,名稱就固定下來,一直沿用至唐代。

秦制規定:二十四銖為兩,十六兩為斤,三十斤為鈞,四鈞為石(dàn)。唐代開始,在“兩“之下又增加”錢“和”分“,借用的是貨幣單位,并規定”六銖為分,五分為錢,十錢為兩“。

宋代,由于商品經濟空前繁榮,為了方便貿易和記賬,規定“十分為錢”,并從長度借用為重量單位,基本單位從大到小為:石、鈞、斤、兩、錢、分、厘、毫、絲、忽,即一石為四鈞,一鈞為三十斤,一斤為十六兩,一兩為十錢,一錢為十分,一分為十厘,一厘為十毫,一毫為十絲,一絲為十忽。

宋制衡量一直沿用至元明清,基本沒什么變化。