曾經紅色的帝國,卻因農業的崩潰而解體�,農業的落后,也成為蘇聯解體的原因之一���。說到蘇聯的農業�����,你可知道蘇聯農業有多慘���?蘇聯初期��,就面臨農業落后的局面。當時蘇聯的農業有多落后�����?50年代時���,蘇聯的糧食產量只相當于1913年的水平�����。單位面積產量�,也只是歐洲國家平均產量的1/3��。面對這種落后的局面���,剛上臺的赫魯曉夫領導層�,也認識到蘇聯農業的情況�,對蘇聯農業的改革勢在必行。

在赫魯曉夫的報告�����,《關于進一步發展蘇聯農業的措施》中���,里面提到了解決蘇聯農業的措施����。在他看來����,想要解決蘇聯農業困境,唯一的辦法就是發展畜牧業,畜牧業能否發展,關鍵是飼料能否得到充足的保障��。而玉米就是最好的飼料���。為此,赫魯曉夫展開了一場聲勢浩大的玉米運動,在蘇聯大規模種植玉米�����。

為了推廣玉米�,赫魯曉夫經常下基層查看,對一些不積極種植玉米的官員,赫魯曉夫都會不滿���。在他的堅持和努力下,蘇聯在1953年,玉米種植面積只有350萬公頃����,到1962年時���,達到3700萬公頃����,增加了十倍多���。在這場運動中�,蘇聯還出現一股玉米熱,甚至出現玉米研究所,專門研究玉米的。

赫魯曉夫轟轟烈烈的搞玉米運動��,結果有多慘�����?盡管蘇聯如此大張旗鼓的搞玉米種植,但是�����,沒有出現高產的預期效果�����,許多地方還出現減產����,甚至一無所獲�。耕種面積是增加了,但玉米的產量并沒有達到理想的結果����。在1963年中���,有62%的玉米種植面積���,竟然顆粒無收��。這表明赫魯曉夫的玉米運動是失敗的。而這失敗的原因有:

1:蘇聯大部分地區��,并不適合種植玉米��。根據玉米的生長環境���,溫度6到10度,屬于發芽慢�,16到21度���,發芽旺盛�,而最適合的溫度是28到35度�����。由此可見�,蘇聯大部分領土的溫度����,都達不到最適合的溫度,即使達到之后����,變冷速度更快��,不利于玉米的生長����。除了烏克蘭和俄國的南部外���,其他都是嚴寒地帶����,日照時間短,氣溫不足�����,這都影響到玉米的生長速度��。

2:農民的支持力度有限。原本生活在本地的農民�,他們一直種植小麥等耐寒的農作物����,突然要他們改種玉米����,他們是不情愿的。他們不了解玉米的習性,卻被強制種植,肯定是不愿的�。加上赫魯曉夫對不積極種植玉米的官員�,都會采取謾罵��,和撤銷職位來表達他的不滿�,這些也導致廣大農民���,并不支持種植玉米�。特別是看到玉米的收成后,他們從心里更加抵觸�����。

3:赫魯曉夫做事專斷���,沒有實事求是����。相比起其他原因,赫魯曉夫的盲目樂觀����,讓他陷入輿論的泥潭��。沒有經過嚴密的科學論證,就大規模地推廣玉米種植,沒有根據蘇聯國內的情況來分析,沒有實事求是的探索,最終走上了這一條錯誤的道路。想要解決蘇聯的農業問題,還要通過各種方法來解決。而赫魯曉夫走得太快���,他更想成為一個偉大的領導者���。

4:自然災害的影響��。玉米運動失敗的原因����,離不開自然災害的影響��。從1961年開始���,蘇聯連續干旱幾年����,到1963年����,干旱地區不斷擴大,情況最為嚴重,這導致玉米的產量大幅度減少����,最終宣告這場玉米運動����,以失敗告終。因此,盲目地擴大種植規模���,始終是一個錯誤的選擇。

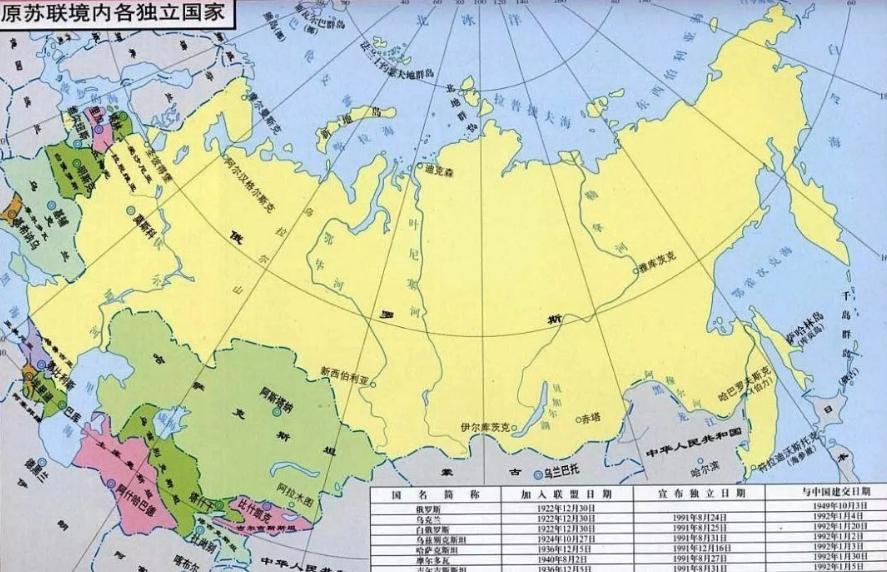

經過這些原因,赫魯曉夫的玉米運動��,再怎么努力�����,依舊會失敗。蘇聯農業落后的局面�,始終沒有得到改變�。而農業也拖了蘇聯的后腿�,但石油卻成為蘇聯的另一法寶。蘇聯不斷擴大石油的開采量�����,用石油創造了大量的財富���。這才讓蘇聯有資本繼續與美國爭霸���。但蘇聯的農業問題沒有解決���,始終是隱患���。對底層百姓來說��,吃不飽不鬧事才怪����。在蘇聯解體后���,許多國家面臨的局面���,就是改變原有的農業弊端����,重新發展農業,解決人民的吃飯問題���?�?梢?���,實事求是��,根據國家的國情�����,探索一條正確的道路是多么重要。