隨著可能是今年最后一場線上發布會的落幕,堪稱Apple年度最重要的新品之一,傳聞已久的14英寸和16英寸MacBookPro終于在上個月與大家正式見面。新款MacBookPro是5年多來變化最大的一代:不僅有著全新的外觀設計,M1Pro/M

隨著可能是今年最后一場線上發布會的落幕,堪稱 Apple 年度最重要的新品之一,傳聞已久的 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 終于在上個月與大家正式見面。

新款 MacBook Pro 是 5 年多來變化最大的一代:不僅有著全新的外觀設計,M1 Pro / Max 芯片的加入也讓預計為期 2 年的 Apple 芯片轉移計劃,在經過一半的這個時間點,實現了一大步跨越。里里外外全面煥新,也標志著 MacBook Pro 這款產品,開啟了「下一個五年」的新世代。

雖然新款 MacBook Pro 的方方面面都帶給了我們不少驚喜,比如更強得多的全新 M1 架構芯片、支持 ProMotion 自適應刷新率的 mini-LED 顯示屏,以及終于拿掉了 Touch Bar、鍵程更長的內置妙控鍵盤等等。但我們也能看到許多妥協與遺憾,比如個人認為實在難以稱得上好看、也不支持 Face ID 的「劉海屏」;當然還有無法讓人忽視的尺寸與重量。

復古的外觀設計,在「妥協」中找到「平衡」

在聊新款 MacBook Pro 全新外觀設計之前,不妨先簡單回顧一下這款產品的歷史。

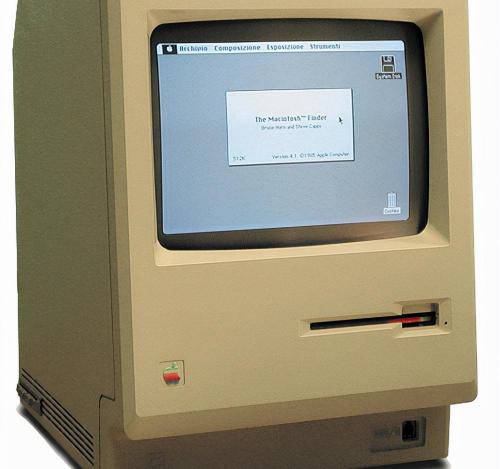

事實上,MacBook Pro 是一款 2006 年才首次推出的筆記本電腦產品,它的歷史在 Mac 系列電腦中實際上相當短暫;在此之前,Apple 推出過 iBook、PowerBook、PowerBook G3 / G4 等多個系列的筆記本電腦產品,而第一臺 Mac 電腦,則是 Apple 在 1984 年推出的臺式電腦 Macintosh 128K。

第一臺 Mac 電腦 Macintosh 128K

2006 年 1 月,Apple 首次在旗下筆記本電腦產品中啟用「MacBook」命名,第一款產品就是 MacBook Pro;同年 5 月,MacBook 問世,沒錯,就是那臺已在 2019 年宣布停產的 12 英寸 MacBook 的同系列首款產品;MacBook Air 則是在 2008 年才第一次與大家見面,你對于 Jobs 當年在發布會舞臺上從信封中掏出首款 MacBook Air 的這個畫面一定還有印象。

2006 年推出的首款 MacBook Pro,與上一年推出的最后一代 PowerBook G4 外形非常相似:

后面的故事你大概已經知道了。

2008 年,MacBook Pro 在 15 英寸機型上首次更換了模具;下一年,系列中的 13 英寸和 17 英寸機型也都進行了更新,采用了同樣的外觀設計。這個外形的 MacBook Pro 應該也是不少人第一臺入手的 Mac 電腦。

之后的幾代產品雖然在外形方面可能略有改動,但這一代模具外觀一直在 MacBook Pro 系列產品上使用了 7 年,直到 Apple 在 2016 年推出了配備 Touch Bar 的 MacBook Pro 機型,這款 MacBook Pro 拿掉了前代產品有的 HDMI 接口、SD 卡槽,還有不少人非常喜愛的 MagSafe 充電接口,全面擁抱 USB-C / 雷靂接口。

正因如此,這款 MacBook Pro 的機身非常纖薄,機身邊緣弧線的過渡流暢自然,即使在 5、6 年之后的如今,這臺電腦的外觀設計依然足夠前衛和好看。

讓我們將視線轉回本文的主角:搭載 M1 Pro / Max 芯片的全新 MacBook Pro。

新款 MacBook Pro 一經推出,就有不少人直呼與 PowerBook G4 相像:幾乎沒有弧線過渡的 A / D 面、同樣圓潤的邊緣倒腳,HDMI 2.0 接口、SDXC 卡槽,甚至是通過磁力連接的 MagSafe 3 充電接口都悉數回歸。可以說,這臺 MacBook Pro 的方方面面都會讓人覺得似曾相識。

觀察 MacBook Pro 幾次外觀設計的迭代不難發現,Apple 似乎想讓這款產品向著更加「優雅」的方向發展:更輕、更薄、體積更小;也許是為了做到這一點,MacBook Pro 上原本豐富的數據接口,在 2016 年也被砍到只剩下了一種。

終于,Apple 在 5 年之后意識到了,對于專業的 Pro 用戶而言,為他們提供一臺性能足夠強大、能夠滿足各種需求的電腦,才是更加重要的事。Apple 應該也認為讓用戶將不同外觀甚至是配色的轉接設備插在電腦上,再接著各種長長的數據線,實際上才是更不優雅的使用方式吧。因此,我們才會在全新的 MacBook Pro 上看到各種接口的回歸,加上內部配置的全方位升級,不管你喜不喜歡,這代 MacBook Pro 不可避免地變得更厚和更重了,而且新的外觀設計可能會延續 5 年、7 年,甚至是陪我們走過下一個 10 年。

如果你之前看過一些新款 MacBook Pro 的體驗內容,應該會看過諸如新款比上一代產品「厚了不到 1 厘米」「重了 100 克」「視覺上的更厚其實是因為設計原因」等等說法。確實,以 Apple 官網提供的 2 款 16 英寸機型的數據為例,新款 MacBook Pro 在厚度方面僅比上一代產品厚了 0.06 厘米,重量增加了 100 克,相當于 2 個雞蛋的重量。這些數據看起來確實是極其微小的變化,但我認為這種說法其實存在一定誤導性。

誠然,由于設計方面的原因,新老 MacBook Pro 在視覺上的厚度感知可能要比實際來得更為明顯,但是比起數據,個人認為主觀感受其實更為重要。比如我的這臺 16 英寸 MacBook Pro 拿在手上,手臂被拖著往下墜的感覺非常明顯;相比之下,我之前用過的 15 英寸 MacBook Pro,不管是單手拿著還是從包里取放都很輕松。拿到 MacBook Pro 的第二天,我背著裝了電腦的托特包在上海的街頭走了大半個下午,回到酒店之后肩膀已經酸得不行,當即就為新電腦選購了一個背包。

雖然有不少人對于這個復古的外觀設計還挺買賬,但也有一些人提出了反對的聲音。而對于這個全新的外觀設計,Apple 是這樣說的:

14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro 機型擁有煥然一新的精美外觀,其設計專注于性能與實用性。全新鋁金屬外殼優化了內部空間,以實現增強的性能與更多的功能。機身圍繞先進的散熱系統進行精密制作,即便在低風扇轉速下,排風量也比上一代機型多 50%。這一散熱設計讓 MacBook Pro 在提供強大而穩定的性能表現的同時,仍能保持冷靜運行。

事實也正是如此。新的 MacBook Pro 不僅僅是一臺「堆料」的「性能怪獸」,它還充分考慮到了續航、散熱等各個方面,并針對性地進行了設計,比如機身兩側有了更多的散熱出風口,比如搭載 M1 Max 芯片 16 英寸 MacBook Pro 上獨享的高性能模式。

不管你如何評價 MacBook Pro 新的外觀設計,這臺設備依然代表了目前筆記本電腦產品領域最高的制造水準:依舊充滿「高級感」的鋁金屬機身、設備 D 面精致的「MacBook Pro」刻字,依然可單手開合蓋的轉軸,還有個人認為質感更好的腳墊。

開蓋之后,全新的鍵盤一定會讓你多看一眼:陪伴 MacBook Pro 長達 5 年的 Touch Bar 還是結束了使命,取而代之的是一排全尺寸功能按鍵。雖然也有一些人覺得 Touch Bar 足夠實用、好用,但對于多數人而言,這一定是繼更多的接口回歸之后他們喜聞樂見的又一項變化。于我而言也是一樣,在我之前用過的 2 臺配備 Touch Bar 的 MacBook Pro 上,它的使用率幾乎為零;相反,每次想用功能按鍵喚出 LaunchPad,或者調整亮度、控制媒體播放等的時候,還得先按一次按鈕展開功能按鍵的體驗實在說不上好。

值得注意的是,這排功能按鍵也有一些變化。原來 F4 按鍵上的 LaunchPad 功能被換成了 Spotlight 搜索,F5、F6 按鍵還新增了聽寫和勿擾模式的功能,鍵位布局與最新推出的支持 Touch ID 的無線妙控鍵盤一致。

而在其它方面,MacBook Pro 上的這個鍵盤,也和無線妙控鍵盤一樣:更大的 esc 按鍵、相同尺寸的鍵位布局,還有剪刀式結構帶來的幾乎一致的鍵程感受。

對了,這個鍵盤還有一個值得一提的細節,那就是全黑的背部凹槽。通過雙重陽極氧化工藝,MacBook Pro 在 C 面實現了在同一款鋁金屬上呈現 2 種顏色的效果。也就是說,與此前的機型一樣,MacBook Pro 的 C 面用的依然是一塊一體的鋁金屬,只不過是在鍵盤區域上了一次色,雖然你可能并不喜歡鍵盤的這個新設計。

不難猜想,全新外表之下,新款 MacBook Pro 其實是對用戶需求作出的一次「妥協」,也是 Apple 對自己作出的一次妥協,更是在「優雅」與「實用」之間找到的「平衡」:對于專業用戶而言,新款 MacBook Pro 的電池更大了、芯片算力更強了,散熱能力也更好了;對于普通用戶而言,更豐富的接口、更趁手的鍵盤,終于都回來了。

瑕不掩瑜的「缺憾」,視聽體驗大升級,

打開 MacBook Pro,最先吸引你的一定不是邊框更窄、面積更大的顯示屏幕,而是屏幕上那塊與 iPhone 類似的「劉海」。

通過截圖就能發現,MacBook Pro 上「劉海」的顯示邏輯其實也與 iPhone 類似,并不是真的缺了一塊,截圖中的菜單欄是一條完整的顯示區域,中間部分實際上是被屏幕邊框「擋」住了。

由于菜單欄略高于「劉海」區域,在顯示桌面時,下方邊界會在「劉海」底下穿過

菜單欄在桌面上的這種顯示方式,也是我認為在這塊「劉海屏」上最為突兀的部分,好在我們可以像之前一樣將菜單欄在不需要的時候隱藏起來,讓整塊屏幕的觀感更好一些。

當然,我們也可以像在 iPhone 上一樣,給桌面換上一張黑色背景的壁紙,在這臺 Mac 上獲得「真正」的全面屏體驗。

奇怪的事情來了,雖然「劉海」目前看來相當于一塊完整的顯示區域,但是這里實際上無法顯示任何內容。為了驗證內容是否能夠在「劉海」下顯示,我將控制中心的功能圖標全部在菜單欄中打開,包括我自己在用的一些第三方 App,菜單欄右半屏已經放不下所有圖標,多出來的圖標就會被「擠」進「劉海」中。

將鼠標指針移進「劉海」,就會發現邏輯上這里是一個實際的顯示區域,但是在「劉海」中點擊鼠標,卻無法觸發被「擠」進這個區域的任何 App。只要再次截圖就能明白,菜單欄中的圖標其實不是被「擠」了進去,而是徹底消失了。

但是,如果你將 Mac 連上顯示器,就會發現顯示器上這個區域中的圖標又出現了,并且還能點擊操作。

不過,也不需要過于擔心,除了不太好看的桌面顯示方式以及有些奇怪 (但平時應該也不會遇上) 的顯示邏輯,這塊「劉海」在日常使用 App 時不會對你造成任何干擾,因為 App 無法將「劉海」所在的整個區域作為界面進行顯示,即使是在菜單欄已經隱藏的狀態。如果將應用窗口往上移,系統會自動重新定位窗口位置,就像這樣:

不過,這個交互邏輯在顯示器上也存在矛盾的地方,當顯示器中的菜單欄被隱藏時,應用窗口又可以占據原本用來顯示菜單欄的這個區域,用于顯示界面了。

當 App 在全屏狀態下顯示時,菜單欄區域會變為黑色,不論系統當前是否開啟了深色模式,我們也可以更改設置,讓菜單欄在全屏狀態下隱藏起來,獲得更加沉浸的全屏體驗。

Apple 實際上還為開發者們 提供 了「劉海」兩側區域內容顯示的開發能力,開發者可以指定自己的 App 需要在「劉海」兩側顯示的內容,主動利用這個「多出來」的空間。至于 App 是否真的能在這個地方出現或實用或好玩的用法,不妨等等開發者們告訴我們答案。

所以,與其說「劉海」是 MacBook Pro 的屏幕缺了一塊,倒不如說它所在的這個區域更像是屏幕的外延,它的存在,是為了在進一步提高屏幕占比的前提下,還能給 Mac 塞進攝像頭、指示燈、環境光傳感器等元器件;遺憾的是,Face ID 沒有隨著「劉海屏」一起來到 Mac 上。而在這個外延之下,MacBook Pro 的主要內容依然顯示在一個 16:10 的主流比例區域之中,我們之前在用的 App,都不會在這塊全新的屏幕上有問題。

接著再來看看這塊屏幕的參數:1000 尼特全屏亮度、1600 尼特峰值亮度、10000 顆 mini-LED 燈珠、1000000:1 對比度、10 億色彩顯示…… 這些數據幾乎與此前發布的 12.9 英寸 iPad Pro 的屏幕一模一樣,這也是 Mac 上的第一塊 Liquid 視網膜 HDR 顯示屏,這臺 MacBook Pro 的屏幕顯示效果,自然也就可想而知。

比如顯示黑色的時候,新款 MacBook Pro 比過去的任何一臺 Mac 電腦都要更為純粹。

而在瀏覽 HDR 內容的時候,我們可以在新款 MacBook Pro 上獲得更寬廣的動態范圍和更高的對比度,這是過去任何一臺 Mac 都不能達到的效果。簡單來說,就是亮的地方更亮、暗的地方細節更多了,除了黑得更純粹,色彩表現力在這臺 Mac 上也是前所未有的豐富2。

這塊 Liquid 視網膜 HDR 屏對于 Mac 的意義,也比對于 iPad 的意義更大。現在,不再需要依賴昂貴的顯示和剪輯設備,僅通過 MacBook Pro,創作者就能實現杜比視界和 HDR10 內容的制作。這意味著,新款 MacBook Pro 成為了打通 Apple 在杜比視界和 HDR10 內容制作完整流程的最后一環,你在 iPhone 上拍攝的 HDR 素材,可以直接在 Mac 上完整地進行查看了,也能借助 macOS 強大的軟件生態,更加隨心所欲地創作。

這臺 MacBook Pro,真是為它的「Pro」正了一次名。

而對于普通用戶來說,這塊屏幕能夠帶來的,是與 iPhone 和 iPad Pro 上一致的出色顯示效果,不論是看照片、看視頻還是玩游戲,都能獲得眼前一亮的全新體驗。如果你已經拿到了新款 MacBook Pro,不妨去看看 Apple TV+ 里的劇集,就會知道我在說什么。

對了,能給這份影音體驗助力的除了屏幕,還有首次來到 MacBook Pro 上的「空間音頻」。在此之前,2019 年推出的 16 英寸 MacBook Pro 是唯一配備六揚聲器系統的 Mac 產品,這套音響系統的加入,讓 Mac 上的低音聲量進一步下探,也讓高音表現更加清澈,賦予了 Mac 更加立體的聽感體驗。

現在,14 英寸和 16 英寸新款 MacBook Pro 不僅都加入了六揚聲器系統,還通過強大的算法,額外帶來了「空間音頻」功能。簡單來說,我們在 MacBook Pro 上看電影,能夠聽到飛船從左往右飛過的聲音,甚至是聽到身后傳來的人聲了,配合 Liquid 視網膜 HDR 屏幕,說 MacBook Pro 是一個小型移動私人影院,一點也不為過。

你可能會以為我忘了提 ProMotion,其實沒有。作為 Apple 生態體驗的重要一環,繼 iPad Pro 在 2018 年支持 ProMotion 自適應刷新率之后,iPhone 和 Mac 也終于在 3 年后的如今相繼獲得了支持。與 iPhone 類似,MacBook Pro 現在能夠根據屏幕顯示內容和操作,動態地調整刷新率,最高可達 120Hz。ProMotion 在讓操作體驗更加流暢的同時,更合理的響應機制也能讓設備的續航時間得到延長。

但實際上,目前包括 Apple 自家 Safari 瀏覽器在內的大部分 App,都還沒有推出適配 ProMotion 自適應刷新率的正式版 App,因此在這臺 Mac 上,我還沒有太多對于這項功能的明顯感受。至于 Mac 在操作方式以及屏幕尺寸方面與移動設備的不同,是否會造成 ProMotion 的體驗也有所不同,還需要等更多 App 適配之后再試試看。

一臺全天候可用的筆記本電腦

終于聊到了性能。

放在最后,是因為到了現在,這臺 Mac 的性能似乎已經沒什么可聊。你應該也已經通過 Apple 的介紹了解到,M1 Pro / Max 芯片的 CPU 比之前的產品最多快了 3.7 倍、GPU 最多快了 13 倍、機器學習速度最多快了 11 倍;你可能也在別的攝影師、視頻創作者的內容中了解到了,這臺 Mac 現在可以同時流暢運行接近 100 條 4K 視頻時間軌、同時流暢運行 1500 多條空間音頻音軌等等。

對于大部分人來說,這臺 Mac 的性能已經遠遠過剩了,于我而言也是一樣,我無法通過自己的工作向你展示 M1 Pro / Max 芯片的性能有多么強大,顯然也沒有這個必要。但是在這臺全新的 MacBook Pro 上,我也還是能實實在在地感受到性能提升帶來的好處。

這還要從 M1 芯片的統一內存架構開始說起。去年,Apple 首次在搭載 M1 芯片的 MacBook Air 和 MacBook Pro 機型上使用統一內存架構,意味著所有處理器可以共享物理內存,GPU 不再需要依賴獨立顯卡就能完成復雜的圖形工作。只不過,這里有一個很大的限制:M1 芯片僅支持 16GB 內存。

在我之前使用搭載 M1 芯片的 13 英寸 MacBook Pro 的情況中,比較常見的場景是同時開著 Chrome、Notion、Things 等等這些工作中需要用到的 App,可以看到這個時候內存占用就已「輕松」上了 10G,如果再開一個 Photoshop、Lightroom 或者 Sketch 這類應用,很容易就會收到內存占用將滿的彈窗,只能說勉強可用。

比如你在讀的這篇文章,同時涉及到了修圖、壓圖、制作動圖以及檢索資料等等工作,需要同時開著 Lightroom、Ulysses、Sketch、Pixelmator Pro 等相對專業的工具,如果還是那臺 16GB 內存的電腦,肯定是不夠用的,因為同時開著這些 App 的內存占用情況是這樣的:

除了更高可用的內存,可靠的續航能力也是完成這些工作的必要條件。在上述的工作情況下,從中午開始不間斷地使用 Mac,中間還有 30-60 分鐘的 Apple TV+ / Disney+ 的視頻觀看時間,我的 MacBook Pro 電量僅僅是從 100% 降至 70% 左右,并且在不插電的時候,這臺 Mac 也是市面上為數不多能夠發揮全部性能的移動筆記本電腦產品。

既然說到續航,那么最后再聊一下這次回歸的 MagSafe 接口吧。輕輕一碰就能充上電,也不用再擔心會因為絆到電源線摔了電腦,MacBook Pro 上的充電體驗終于又變得像以前一樣方便了,不對,是更方便了,因為快充功能也首次來到了 Mac 上。

實際使用下來,新款 Mac 的充電效率確實如官方所說,充進 50% 電量僅需要半小時左右。但是,要用上 Mac 的快速充電功能,14 英寸和 16 英寸機型需要分別使用 Apple 官方推出的 96W 和 140W USB-C 電源適配器,目前還有沒第三方電源適配器能讓 Mac 實現快充速度,因為官方推出的這款電源適配器采用了 USB-C PD 3.1 標準,這項標準在今年才首次發布,它太新了。

當然,由于 MacBook Pro 的這個電源適配器是 Apple 首次采用氮化鎵技術的電源設備,體積方面的優勢也非常明顯,只比之前的 61W 電源適配器大了一些,差旅途中塞進包里絲毫不會覺得是個累贅。

總結

在新款 MacBook Pro 上,我們看到了許多充滿驚喜并且前所未有的「第一次」:比如更加強悍的 M1 Pro / Max 芯片、Liquid 視網膜 HDR 顯示屏、ProMotion 自適應刷新率、快速充電…… 也看到了不少讓人喜聞樂見的「再一次」:比如 MagSafe 3 充電接口和 SDXC 卡槽的回歸、配備實體功能按鍵妙控鍵盤的回歸等等。

當然,這些升級也是有代價的,不管你喜不喜歡 MacBook Pro 新的外觀設計,能不能習慣「劉海屏」和強悍性能背后的這份重量,之后的 5 年甚至更長的時間里,你能做的都只有接受這些變化。

雖然 Apple 芯片轉移計劃到了目前,已經度過了一半的時間,但是這 2 臺設備的出現,卻更像是這個計劃真正的開始。在有了去年 13 英寸 MacBook Pro 和 MacBook Air 的響亮一槍之后,沒想到還沒一年的時間,憑借 14 英寸和 16 英寸 MacBook Pro,Apple 再一次刷新了我們對于 Mac 產品的認知。回頭再看剩下的 Mac 產品,也更加讓人期待,明年的 Mac 究竟還還會有哪些變化。