科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。1、基本情況:行業增長有望提速,市場集中度逐漸提高1.1、塔機租賃本質上是業務分包,行業擁有較高進入壁壘塔機(也稱“塔式起重機”)設備租賃業務是一種向設備使用方提供從設備進場安裝、現場操作、

獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。

1、基本情況:行業增長有望提速,市場集中度逐漸提高

1.1、塔機租賃本質上是業務分包,行業擁有較高進入壁壘

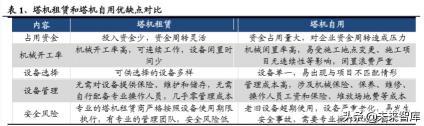

塔機(也稱“塔式起重機”)設備租賃業務是一種向設備使用方提供從設備進場安 裝、現場操作、維修保養到最終拆卸離場等全方位的綜合解決方案和服務。塔機 租賃行業的上游為塔機制造商,因為塔機單價較高,塔機租賃商多采用融資租賃、 分期付款等方式采購塔機設備。塔機租賃行業的下游為房地產和基礎設施建筑施 工企業,由于塔機具有單價高、型號多、專業性強、操作難度大、安全風險高、 運輸成本高等特點,建筑施工企業往往選擇租賃方式。據中國工程機械工業協會 和“技工人服務”數據,2006 年我國新增租賃塔機占當年塔機銷量的比例為 57.25%, 到 2018 年,這一比例提高到 80%。建筑施工企業對塔機租賃的認可度不斷提高。

塔機租賃是以濕租模式為主的外包服務,本質上是一種業務分包。與普通設備租 賃不同,塔機安裝和拆卸技術難度相對較高、安全風險系數大,需要專業服務, 因此租賃公司在向客戶提供塔機租賃服務過程中,還包含安裝拆卸業務、維修服 務,并配備操作機手。特種作業操作人員需具備操作證件才能上崗。

塔機租賃商提供塔機租賃服務的收入主要包括兩方面:一是設備租賃費用,二是 設備進出場費用(包括設備安裝、拆卸費用、報檢費等),設備租賃費用一般按月 /季支付,以月支付為主;設備進出場費用則按合同約定按次支付。

在塔機租賃過程中,塔機租賃商負責設備從安裝到拆卸離場的所有環節。塔機租 賃商通常通過招投標方式取得經營合同,簽訂合同后,塔機租賃商根據施工環境 需要設計整體施工方案,隨后開始塔機設備安裝服務(包括現場定位,安裝基節 及標準節、回轉支座、平衡臂、起升機構組及動力包組、部分平衡重塔頂總成、 起重臂、鋼絲繩等),待設備安裝完畢,塔機租賃商提供配備操作機手進行高空作 業,出現質量問題則相應提供維修服務,到設備使用完畢,塔機租賃商繼續負責 設備拆卸離場。

塔機租賃服務行業的進入壁壘主要包括: 1)資質壁壘——塔機是起重機械的一種, 屬于“特種設備”,該類設備由于體積和重量大,且大多需要高空作業,危險性較 大,施工方需嚴格遵守《安全生產法》、《建筑起重機械安全監督管理規定》等國 家法規和行業規定,塔機租賃商需具備《中華人民共和國特種設備安裝制造維修 許可證》和起重設備安裝工程專業承包資質,特種作業操作人員需具備操作證件 才能上崗;2)經驗壁壘——塔機安裝個性化定制需求多,原廠設計的起重機械可 能不能充分滿足實際施工需要,需要根據實際建設項目、施工環境的特點和要求, 提出創新的設計圖紙,如增加獨立高度、提升局部起重性能等,這要求租賃公司 具備豐富的行業經驗的核心技術人員;3)資金壁壘——塔機行業屬資金密集型行 業,塔機采購單價較高,行業資質對塔機租賃商的注冊資本等也有明確要求。

1.2、塔機租賃下游以房地產為主,未來市場增長有望提速

塔機租賃下游為建筑行業,包括房地產、基礎設施建設等行業,其中房地產業占 比約 80%-90%。我國塔機租賃行業從 20 世紀 80-90 年代開始萌芽,當時的租賃 商以國有企業設備管理機構為主,他們在保證內部施工的前提下提供部分外部租 賃服務。當時很少有個體業主購買塔機從事租賃,主要原因是個體業主資金實力 有限,且很多大公司擁有自己的設備,無需從外部租賃設備。20 世紀 90 年代后 期,隨著中國土建工程領域總承包模式的推廣,個體業主租賃設備也開始萌芽, 逐步出現專業化分工的趨勢。2000 年起,建筑業走出低谷,工程機械行業開啟新 一輪黃金發展期,塔機租賃行業也隨之進入高速發展期。

2006-2013 年是房地產高速發展的 9 年,建筑業總產值從 4.16 萬億元增長至 16.04 萬億元,年均復合增速達21.28%,同期塔機租賃市場規模從142.8億元增長至502.4 億元,年均復合增速 19.69%;2013 年起,中央政府加強房地產調控,部分城市開 啟“限購、限價、限貸”政策,建筑行業增速開始放緩。2013-2019 年,建筑業總 產值年均復合增速下降至 7.57%,塔機租賃市場年均復合增速也降至 13.32%。據 全球最大的企業增長咨詢公司弗若斯特沙利文預測,到 2023 年,我國建筑業總產 值將達到 33 萬億元,年均復合增速達 7.35%,塔機租賃市場規模將達到 1742 億 元,年均復合增速 13.12%。

塔機租賃占工程機械租賃市場比例穩步提高。2012-2018 年,國內工程機械租賃 市場規模從 3500 億元增長至 6530 億元,年均復合增速 10.95%;工程機械租賃滲 透率從 30.0%增長至 50.7%;塔機租賃在工程機械租賃市場的占比從 11.77%增長 至 14.27%。從工程機械租賃市場分布來看,挖掘機、裝載機和塔式起重機是機械 租賃的三大分支,2018 年占比分別為 32%、29%和 14%。

從供給端來看,2008 年以來,塔機銷量和保有量經歷了一輪起伏。2008-2013 年, 塔機銷量從 2.79 萬臺增長至 6.37 萬臺,年均復合增速 17.93%;隨著工程機械行 業進入低迷期,2016 年塔機銷量僅 7000 臺,僅為 2013 年的 10.99%,此后行業有 所恢復,到 2018 年銷量為 12800 臺,到 2019 年塔機銷量約 4 萬臺。據中國工程 機械工業協會數據,2006-2015 年,塔機保有量保持增長態勢;隨后,由于塔機銷 量不斷下滑以及舊設備的淘汰,塔機保有量有下降趨勢,到 2018 年保有量均值約 為 42.23 萬臺,2019 年塔機保有量均值預計為 45.10 萬臺。

據 CME 工程機械網和《信息化在建筑機械租賃管理的應用》,未來塔機租賃行業 將朝著更加良性的趨勢發展:1)經營觀念改變、租賃模式創新:塔機租賃企業將 積極探尋租賃模式的創新,包括租賃業務的開拓、服務內容的創新、企業營銷管 理能力的提升與自身品牌建設;2)租賃企業逐漸規模化、品牌化和專業化:行業 內的領頭企業通過多年的經營,具備豐富的行業經驗,它們會積極尋求行業和企 業整合,培養專業化經營團隊,規模化后能產生更大的效益;3)科學管理方法, 降低企業信用風險:塔機租賃業易產生租金呆壞賬問題,其根本原因在于企業與 行業信用體系的缺失。加強信用管理的意識,有助于提高企業的資金運營能力; 4) 塔機租賃業不斷加強信息化建設:塔機租賃信息化建設包括管理信息化和遠程監 控信息化,塔機租賃企業通過遠程控制的網絡平臺能掌握設備運轉的生命周期, 進行有效監管和成本核算,優化企業管理,提升管理半徑,拓展生存空間,有利 于行業的可持續發展。

1.3、塔機租賃競爭格局非常分散,未來行業集中度將提高

從全球塔機租賃市場來看,根據國際起重設備和特種運輸雜志《International Cranes and Specialized Transport》 “2019 年塔式起重機噸米指數” (IC Tower Index 2019)排名,國內龐源租賃和達豐設備分別以 1161158 噸*米和 242953 噸*米,位 居世界塔機租賃行業第 1 名和第 5 名。

早期由于中、小型塔機租賃的進入門檻較低,塔機租賃業務利潤豐厚,大量小型 租賃企業不斷涌入市場,并通過低價手段獲取用戶,導致低端租賃市場的無序競 爭,2014 年塔機租賃商數量一度達到 1.2 萬家。盲目擴張和無序競爭導致行業產 能過剩,門檻降低導致安全事故頻發,塔機租賃行業在 2014 年后經歷一輪洗牌, 小型塔機租賃企業自然出清,行業集中度不斷提升,至 2018 年,國內塔機租賃商 數量降低至 7000 余家。

雖然塔機租賃市場經過一輪產能出清后參與者數量大幅下降,但行業內企業仍以 中、小型塔機租賃商為主,市場集中度偏低。由于塔機運輸安裝工程量大、覆蓋 半徑有限,塔機租賃商難以跨區域發展,導致行業具備區域性特征,多數小型塔 機租賃商業務受地域限制。據弗若斯特沙利文數據,2018 年國內塔機租賃行業市 場份額前五的公司為龐源租賃(1.90%)、達豐設備(0.70%)、紫竹慧(0.30%)、 北京正和(0.20%)、北京龍泰機械設備安裝有限公司(0.10%)。

雖然國內塔機租賃市場競爭格局仍然分散,但以龐源租賃為代表的頭部租賃商憑 借優秀的經營能力和風險控制能力,市場競爭力不斷增強,市場份額持續提高。 同時倒塔事故頻發使得行業監管法規越來越嚴、事故傷亡賠償標準逐漸提高,建 筑商越來越傾向于選擇資質齊全、經驗豐富、體系健全、能力較強的頭部塔機租 賃商。信息化建設的推廣進一步拓寬租賃商的管理半徑,使得塔機租賃商的覆蓋 范圍大幅增加。未來塔機租賃行業競爭格局將更加集中,頭部租賃商的市場占有率也有望進一步提高。

2、驅動因素:裝配式建筑的發展增加中大型塔機需求

2.1、裝配式建筑高度集成化,但目前造價較高

裝配式建筑是指用工廠生產的預制構件在現場裝配而成的建筑。按照結構形式分 類,裝配式建筑可分為裝配式混凝土結構、鋼結構和木結構,其中鋼結構、木結 構是天然的裝配式建筑。裝配式混凝土結構是由預制混凝土構件通過可靠的連接 方式裝配而成的主體結構,包括全裝配混凝土結構、裝配整體式混凝土結構等。

對單體建筑而言,裝配式建筑通常用預制率和裝配率衡量。預制率指主體結構和 圍護結構中,預制構件部分的混凝土用量占對應部分混凝土總用量的體積比。裝 配率則針對整個建筑單元,是單體建筑中預制構件、建筑部品的數量(或面積) 占同類構件或部品總數量(或面積)的比率。在《裝配式建筑評分表》中,主體 結構、圍護墻和內隔墻、裝修和設備管線是計算裝配率的重要參數。

裝配式建筑是一種高集成化程度的住宅,相比于澆筑建筑,在耗水、耗能、人工、 環保、施工效率等方面具備更優越的性能。但當前裝配式建筑的造價比澆筑建筑 高 200-900 元/m2,原因是裝配式建筑采用疊合樓板和疊合梁,這種疊合構件的厚 度要比一般構件厚 30-50%。此外,裝配式建筑的規范標準還不完善、不系統,設 計施工的技術也有待提升,裝配式建筑的發展仍有較大空間。

2.2、部分發達國家裝配式建筑已進入成熟階段

從全球裝配式建筑的發展現狀來看,歐美、日本、新加坡等發達國家和地區發展 較早,現已進入成熟階段。美國、法國、丹麥和瑞典的裝配化率( 裝配式建筑占 所有建筑面積的比率 )高達 80%。中國的裝配式建筑發展起步較晚,目前裝配化 率不到 15%。發達國家的實踐證明,利用工業化的生產手段是實現住宅建設低能 耗、低污染,達到資源節約、提高品質和效率的根本途徑,也是中國建筑業未來 的發展趨勢。

從全球裝配式建筑發展歷程來看,19 世紀是預制裝配式建筑的萌發期,代表作有 水晶宮、滿足移民需要的預制木屋、預制鐵屋等。二戰后,建筑毀壞嚴重、軍人 大量復員、住房需求緊張,建筑工業化迎來蓬勃發展期。各國根據本國的建筑體 系、社會經濟水平、地理環境及科技水平,因地制宜地發展具有本國特色的裝配 式建筑體系。總體來說,全球建筑工業化經歷了 4 個發展階段。目前,全球正在 積極探索 BIM(Building Information Modeling,建筑信息模型)技術和 3D 打印技 術,不斷應用于裝配式建筑領域。

? 美國:HUD 標準出臺,裝配式建筑接受程度提高

在美國,大城市住宅的結構以混凝土裝配式和鋼結構裝配式為主,小城市多以輕 鋼結構和木結構住宅為主。其中,預制混凝土結構已成功應用于住宅、工業、文 化和體育建筑等領域,并成為非政府補貼的經濟適用房的主要形式。目前,美國 住宅的裝配化率達 80%,2017 年美國裝配式建筑規模達 380 億美元。

根據《美國裝配式建筑發展歷程相關政策與實現方式》的介紹,美國的裝配式建筑 起源于 20 世紀 30 年代,其雛形是汽車拖車式的、用于野營的汽車房屋,是作為 車房的一個分支業務而存在。20 世紀 50 年代后,由于二戰軍人復員、移民涌入, 同時軍隊和建筑施工隊也急需住宅,美國出現了嚴重的住房短缺,這種汽車房屋 再次興起。同時,一些住宅生產廠家受此啟發也開始生產外觀更像傳統住宅,但 是可以用大型汽車拉到各個地方直接安裝的工業化住宅。由于美國的工業化住宅 是從房車發展而來的,給美國人留下的固有印象大多是低檔的、破舊的住宅,選 取土地時往往受到地方政府限制。

1976 年,住宅與城市發展部(HUD)頒布了美國工業化住宅建設和安全標準(簡 稱“HUD 標準”)。該標準對工業化住宅的設計、施工、強度和持久性、耐火、通 風、抗風、節能和質量進行了規范,所有工業化住宅都必須符合 HUD 標準才能 出售。此后,HUD 又頒發了聯邦工業化住宅安裝標準,它是全美所有新建工業化 住宅進行初始安裝的最低標準,用于審核所有生產商的安裝手冊和州立安裝標準。 對于沒有頒布安裝標準的州,該條款成為強制執行的標準。在 HUD 標準的規范 下,美國裝配式建筑逐漸走向標準化。20 世紀 90 年代后,美國建筑產業結構不斷調整、兼并和整合加劇,且工業化住宅朝著高端化發展,預制化生產住宅比例 大幅提升。1990 年早期,預制化住宅比例約為 16%,到 2002 年大約為 30%-40%。 截至 2018 年,美國預制化住宅比例達到 80%以上。

美國裝配式建筑發展如此成熟,得益于:1)二戰后人口暴增,導致短期住宅需求 迅速上升;2)HUD 標準和聯邦工業化住宅安裝標準強制執行,推動美國裝配式 住宅的標準化;3)美國工業化能力極其發達,構件生產能力助力裝配式建筑高速 發展;4)企業院校全力研發投入,各大企業充分發揮資金、設備優勢,聯合知名 學府和工程技術大學,不斷對工藝進行創新突破;5)美國政府提出一系列產業金 融政策,具體包括:1)購買預制裝配式房屋和普通裝配式房屋的貸款利率比裝配 式活動房屋低 2-8 個百分點;2)實行減免個人所得稅,調低地產稅等稅收優惠政 策;3)達到 HUD 標準并擁有獨立第三方檢查機構出具證明后,可享受建造成本 2-3%的地方財政資金支持。

? 日本:借保障性住房契機,規模化推進裝配式建筑發展

日本的裝配式建筑以預制裝配式混凝土結構為主,同時在多層住宅中也大量采用 鋼結構集成住宅和木結構住宅。日本住宅結構經歷了從 WPC(預制大板式)到 RPC(預制混凝土框架結構)、WRPC(PC 框架-墻板結構)、HRPC(PC-鋼混合 結構)的發展歷程。與其他國家不同,借助于其在內裝部品方面發達成熟的產品 體系,日本在內裝工業化方面發展非常迅速,形成了主體工業化與內裝工業化協 調發展的完善體系。

日本的裝配式建筑的發展主要經歷了 4 個階段。二戰以后,日本經濟逐漸恢復, 到 1960 年國民生產總值達到人均 475 美元。隨著經濟高速發展,日本人口急劇膨 脹,同時向大城市集中,導致城市住宅需求迅速擴大,而建筑業又明顯存在技術 人員和操作人員不足的問題。1960-1973 年,為滿足人們的基本住房需求,日本開 啟大規模的公營住宅建設,并為產業化發展提供了重要載體,開發出的預制大板 式住宅(WPC)可以縮短建設周期,提高效率。1973-1985 年,日本已從滿足住 房需求階段進入完善住宅功能階段,大企業聯合組建集團,在技術上產生了盒子 住宅、單元住宅等多種形式,平面布置也由單一化向多樣化方向發展。

1985-2000 年,日本開始實施鋼筋混凝土構造的 PCa 化( 裝配工業化建筑協會將預制混凝土簡寫為 PC ,而 一 般 為 了 區 別 于 預 應 力 混 凝 土 ,日 本 將 預 制 混 凝 土 標 記 為 PCa), WPC 工法也向預制混凝土框架結構(RPC)工法轉化。這一期間,日 本住宅產業進入高品質住宅階段;1990 年,隨著人們對高品質住宅的需求增加, 日本推出了采用部件化和工業化方式生產中高層住宅的生產體系,住宅產業在滿 足高品質需求的同時,也完成了自身的規模化和產業化的結構調整。2000 年至今, 日本開始注重長壽命住宅的建設,提出了百年住屋計劃,為解決高層和超高層住 宅的抗震問題,逐步發展出了 WRPC、HRPC 工法。近年來,日本推出了采用部 件化、高生產效率、建筑內部結構可變的裝配式建造,住宅類型向高附加值、資 源循環利用的方向發展。日本裝配式建筑發展至今,預制建筑比例在不斷提升。 1961 年,日本預制住宅占新開工住宅戶數比例不到 1%,到 1973 年上升至 10%; 1985 年達到峰值,預制住宅占比約 18%。隨后,日本開始注重內裝工業化和結構 抗震性,預制住宅比例小幅波動。

這里面需要注意的是,雖然表觀數據顯示日本住宅預制率在 15%左右,但主要原 因是日本對裝配式住宅的定義非常嚴苛,建筑裝配率達到 67%以上才被日本認定 為裝配式住宅,定義標準不同導致表觀數據與實際情況存在巨大差異。此外,日本還存在大量木結構建造的獨立住宅,這部分住宅采用傳統方法建造,也拉低了 日本的住宅預制率統計數據。實際上從日本裝配式建筑的發展歷史和當前現狀可 以看出,日本裝配式建筑的發展非常成熟,裝配式建筑占比也處于非常高的水平。

日本裝配式建筑的發展,得益于以下幾個方面:1)二戰以后,日本經濟恢復,經 濟高速發展導致人口急劇膨脹、向大城市集中,導致城市住宅需求迅速擴大;2) 日本政府建立了經濟產業省和國土交通省兩個專門機構,分別從調整產業結構和 提升住宅生產工業化技術兩方面,共同促進住宅工業化發展;3)日本政府通過一 系列財政金融制度引導企業自主完成住宅產業化生產,例如對體現了產業化新技 術的住宅,政府金融機構給予低息長期貸款;4)日本于 20 世紀 70 年代成立了預 制建筑協會,對 PC 構件認證、相關人員培訓和資格認定、地震災難后緊急供應 住宅提出了相應的標準規范;5)日本的 PC 構件加工均由具備工程總承包資格的 承包商生產制造,承包商注重提高技術含量及質量,為裝配式住宅提供建造條件。

? 新加坡:引入易建性評分體系,推動裝配式發展

新加坡裝配式建筑發展非常成熟,截至 2018 年裝配化率達到 70%。新加坡裝配式 住宅大部分為板式或塔式混凝土多層、高層建筑,多為 15-30 層的單元化住宅, 占全國住宅數量的 80%以上。目前,新加坡主要采用的是全裝修 PPVC (Prefabricated Prefinished Volumetric Construction)技術,它是一種預先精裝的箱 體建筑模塊化技術,將一個可運輸尺度內的完整房間,在預制工廠進行組裝加工、 裝修、安裝固定設備,達到模塊內精裝修入住前的程度后再運到工地進行現場吊 裝。PPVC 的箱體主要分為以鋼結構為主和以混凝土為主兩類。

自 20 世紀 70 年代,新加坡開始采用裝配式建造方式,但僅應用在預制管涵、預 制橋梁構件上。到 20 世紀 80 年代早期,新加坡建屋發展局(HDB)開始引入建 筑工業化理念,新加坡開始應用預制裝配式結構體系,到 20 世紀 90 年代后期已 進入全預制階段(PC 建筑),范圍包括預制剪力墻、樓板、垃圾槽等。1992 年, 政府在福利性組屋等項目中強制適用預制部件,主導推動裝配式建筑普及,裝配 式建筑已初具規模,全國有 12 家預制公司,年生產總額 1.5 億新幣(約合 3000 萬人民幣),占建筑業總額的 5%。2000 年,新加坡建設局(BCA)推出“建筑物 易建性評分”規范,并于 2001 年正式執行,從標準化、模數化、簡單化和集成化等角度對建筑評分,并要求建筑項目必須滿足其最低評分要求,以推動建筑工業 化的發展。2012 年,新加坡住宅首次使用預制整體衛生間。2016 年,新加坡開始 推行 PPVC 建筑。目前,多個項目、數千套住房正在采用 PPVC 技術施工建造, 預計到 2020 年,建屋局將在 40%的建筑項目中強制采用 PPVC 預制建設技術。

新加坡裝配式建筑發展成熟,主要得益于以下幾個方面:1)建設局提出“易建性 評分”規范規定,建筑項目必須滿足最低的評分要求,這成為政府審批建筑項目 的一項重點指標,以此推動預制技術的使用和建筑工業化的發展;2)建設局鼓勵 施工企業進行改革創新,包括施工方案、施工設備機械到施工管理;3)建屋局在 新加坡組屋項目中強制使用預制構件,推行建筑工業化,新建組屋的裝配率達到 70%以上;4)新加坡政府采取獎勵計劃:①Mech-C 計劃:對于提高生產力所使 用的工具采取獎勵計劃,最高獎勵 20 萬新元。②PIP 計劃:對一切先進的施工模 式、施工材料等進行獎勵,例如先進的系統模板的使用、鋁模板的使用、BIM 系 統的使用等,最高獎勵 10 萬新元。

? 德國:廢棄大板式建筑,開啟輕型小住宅時代

德國的裝配式建筑,總體上經歷了從大板建筑到模塊化建筑,再到輕型小住宅的 歷程。二戰之后,德國很多城市在廢墟上重建,工期緊張,同時也存在成本控制 的問題,在此背景下,大板建筑開始發展;經過多次初步嘗試之后,德國運用預 制混凝土大板技術,大量建造預制板式居住區。1990 年后,德國基本不再使用大 板式建筑,開始采用模塊化建筑。模塊化建筑采用木結構或鋼結構作為骨架, 將 臥室、客廳、廚房、衛生間等按照設計需求并結合相關模數尺寸訂制為一系列功 能性模塊,通過預埋件的拼插焊接拼接成一棟建筑。近年來,德國開始發展輕型 小住宅。目前,德國輕型小住宅領域(獨棟和雙拼)是采用預制裝配式建造形式 最多的領域。這類輕型小住宅,多以鋼結構或木結構作為主體結構,墻體和屋面 采用玻璃、塑料、木材等輕型美觀的材料,能滿足住戶的個性化需求

2.3、政策推動中國裝配式建筑比率提高

我國裝配式建筑以裝配式混凝土結構為主,包括裝配整體式框架結構、裝配整體 式剪力墻結構、裝配整體式框架-現澆剪力墻結構和裝配整體式框架-現澆核心筒 結構等,適用于多類型的產業化住宅類項目。2019 年,住建部開啟鋼結構裝配式 住宅建設試點,在試點地區保障性住房、裝配式住宅建設和農村危房改造、易地 扶貧搬遷中,明確一定比例的工程項目采用鋼結構裝配式建造方式。

2019 年,新開工裝配式建筑中,按結構形式劃分,裝配式混凝土結構建筑、鋼結 構建筑和木結構建筑新開工面積分別為 2.7、1.3 和 0.02 億平方米,占比分別為 65.40%、30.40%和 0.60%;按建筑類型劃分,商品住房、公共建筑和保障性住房 分別為 1.7、0.9 和 0.6 億平方米,占比分別為 40.70%、21.60%和 13.40%。

與發達國家相比,我國裝配式建筑起步較晚,整體經歷了起步、持續發展、低潮、政府推動和新發展 5 個階段。20 世紀 50 年代,中國借鑒蘇聯和東歐國家經驗, 在第一個五年計劃提出裝配式建筑的建造工作,初步建立了工廠化和機械化的物 質技術基礎,建筑工業快速發展,大板式建筑開始被應用。20 世紀 60 年代到 80 年代初期,由于當時各類建筑標準不高,房屋建筑抗震性能要求不高,多種裝配 式建筑體系得到快速發展。

到 20 世紀 80 年代末期,唐山大地震暴露出預制裝配房屋的抗震問題,以及大板 住宅建筑出現滲漏問題,裝配式混凝土建筑發展停滯,現澆結構相較裝配式結構 更適應這一時期國情而迅速發展。1999 年,政府重啟住宅產業化進程,原建設部 (現為“住建部”)專門成立住宅產業化促進中心,配合指導全國住宅產業化工作, 裝配式建筑進一步發展。2008 年,國內裝配式建筑進入新發展階段,由于勞動力 成本提升、節能環保提出新要求,再加上裝配式建筑技術逐步成熟、國家經濟實 力逐步增強,裝配式建筑符合現階段國情而被廣泛應用。據前瞻研究院數據,2017 年國內裝配式建筑市場規模達 685 億美元,預計到 2022 年將達到 2602 億美元。

國家政策保駕護航,推動住宅產業化。2006 年,建設部(現為“住建部”)頒布 了《國家住宅產業化基地試行辦法》,開啟了國內住宅產業化的進程,全國陸續建 立了 30 多個國家住宅產業化基地,包括開發企業聯盟、部品生產型企業和綜合試 點城市三種形式。

2016-2017 年,國務院和住建部相繼頒布政策文件,對全國裝配式建筑占新建建筑 的比例提出要求:到 2020 年達到 15%以上,到 2025 年達到 30%。在地區推進層 面,國務院辦公廳和住建部要求,以京津冀、長三角、珠三角三大城市群為重點 推進地區,到 2020 年裝配式建筑占比達到 20%以上;常住人口超過 300 萬的其他 城市為積極推進地區,占比達到 15%以上;其余城市為鼓勵推進地區,占比達到 10%以上。為促進裝配式建筑發展,部分地方政府針對符合特定要求的裝配式建 筑也提出了補貼政策。

據弗若斯特沙利文和住建部,2014-2019 年,我國裝配式建筑新開工面積從 4760 萬平方米增長至 41800 萬平方米,年均復合增速 54.42%,裝配化率從 2.7%增加 至 18.4%。我們預計,2020-2025 年,房屋新開工面積按照 5%增速增長,裝配化 率按 20%/22%/24%/26%/28%/30%計算,預計到 2025 年,國內裝配式建筑新增面 積達 92545 萬平方米,相比 2019 年年均復合增速達 14.16%。

據住建部,2017-2019 年,我國裝配式建筑重點推進地區、積極推進和鼓勵推進讀 取的新開工面積增長顯著,其中重點推進地區的新開工面積從 7511 萬平方米增長 至 19678 萬平方米,年均復合增速 61.86%;積極推進和鼓勵推進地區新開工面積 從 8404 萬平方米增長至 22037 萬平方米,年均復合增速 61.93%。

環評處罰力度大,綠色建筑政策落地,裝配式建筑成贏家。國家在《建設項目環 境保護管理條例》中對環評不合格的建筑有相應規定,環境保護設施驗收不合格 的建筑,將由縣級以上環境保護行政主管部門責令限期改正,并處 20 萬元以上 100 萬元以下的罰款。2017 年,住建部印發《建筑節能與綠色建筑發展“十三五” 規劃》,要求到 2020 年,城鎮新建建筑綠色建筑面積比重超過 50%,綠色建材應 用比重超過 40%,能效水平比 2015 年提升 20%;城鎮既有居住建筑中節能建筑 所占比例超過 60%。裝配式建筑能有效降低施工現場污染,為綠色建筑的一種, 成為建筑業發展的主要趨勢。

勞動力供給短缺、成本增速不減,澆筑建筑難以維持低成本優勢。2010-2019 年, 全國農民工人數增長放緩,到 2019 年增速僅 0.8%。2013-2019 年,建筑業農民工 占比從 22.20%下降至 18.70%。2015-2019 年,建筑業農民工平均工資仍保持 6% 的增長,到 2019 年,建筑業農民工月均收入達 4567 元。傳統澆筑建筑需配備更 多現場作業人員,勞動力成本持續增長意味著澆筑建筑的成本優勢將逐漸降低。

從裝配式建筑上游來看,PC 構件產業快速增長,產業一體化趨勢明顯,為裝配 式建筑產業發展奠定基礎。據弗若斯特沙利文數據,2013-2018 年,中國 PC 構件的市場規模從 3 億元增長至 148 億元,年均復合增速 118.09%;預計 2018-2023 年 PC 構件市場規模年均復合增速 83.19%,到 2023 年規模達 3053 億元,為裝配 式建筑發展提供基礎。國內預制混凝土工廠數量呈現爆發式增長,據中國混凝土 與水泥制品協會預制構件分會數據,2018 年全年新增 PC 工廠近 300 家,新增各 類 PC 生產線 500 條以上;2019 年新增預制工廠近 200 家,全國規模在 3 萬立方 米以上的預制工廠已超過 1000 個。中建科技、寶業集團等大型工程總承包商依靠 產業鏈優勢,在全國各地布點 PC 工廠,不斷提高市場份額。

2.4、裝配式建筑增加中大型塔機需求,利于大型租賃商發展

傳統的澆筑建筑需在房屋支好模板后,現場用混凝土澆灌成型的方法制作柱、梁、 墻、樓板等結構,塔機負責吊裝可自由組合重量的鋼筋、水泥、磚等散貨,單次 吊裝的起重量較小,小型塔機可滿足吊裝要求。以建筑用螺紋鋼為例,一根 9 米 長、直徑12mm螺紋鋼重量為7.99kg,一捆螺紋鋼大約為200-300根,重量僅1.6-2.4 噸。而裝配式建筑需在工廠做好預制構件,包括預制樓板、預制墻、預制梁、預 制柱、預制樓梯和其他復雜異形構件,再運抵施工現場實施吊裝工作。這些預制 構件單件重量通常較重,最大可達 8 噸,且難以實現傳統澆筑法的重量分解,因 此小型塔機難以完成裝配式建筑的吊裝任務,需配備噸米數更高的大中型塔機(通 常 100 噸米以上)。以新加坡裝配式建筑建造為例,其預制構件重量多在 4-10 噸, 在施工中多采用 250-300 噸*米的塔機。

據《安全為本,做工程機械外包服務行業的長跑冠軍》,目前塔機市場保有量在 40 萬臺左右,其中 125 噸米以上塔機數量約占 8%-10%,即 3.2-4 萬臺;根據前文 測算,到 2025 年,裝配式建筑面積 92545 萬平方米,按照每 8000 平方米面積需 一臺塔機計算,適合裝配式建筑的塔機需求量達 11.6 萬臺,需求缺口達 8.0 萬臺。

? 高資質壁壘使得小型塔機租賃商難以進入裝配式建筑市場

塔機租賃商需具備國家認定的起重設備安裝工程專業承包資質,該資質按照等級 劃分可分為一級、二級和三級。其中,一級資質可承包各類塔機安裝,二級資質 只能承包 3150 千牛*米以下塔機安裝,三級資質只能承包 800 千牛*米以下塔機安 裝。這意味著只有具有一級、二級承包資質的企業才具備裝配式建筑的承包資質, 從而有利于頭部租賃商的發展。

3、塔機租賃行業主要租賃商(略,詳見報告原文)

3.1、龐源租賃(建設機械子公司)

3.2、達豐系

3.3、紫竹慧

3.4、正和租賃

3.5、其它全球塔機租賃主要廠商

4、對標聯合租賃,塔機租賃行業集中度提升空間較大

美國聯合租賃有限公司(United Rentals, Inc.)是北美最大的工程機械設備租賃公 司,業務主要覆蓋美國和加拿大地區,在歐洲開展少量業務。公司成立于 1997 年,由 United Waste 公司創始人 Bard Jacobs 及其團隊創立,同年于紐交所掛牌上 市。公司是一家控股公司,主要通過全資子公司United Rentals (North America), Inc. 及其子公司開展業務,主要從事通用、特殊設備租賃服務,新舊設備的銷售和維 修,以及安全培訓業務。截至 2019 年,聯合租賃擁有約 66.5 萬件設備,產品范 圍覆蓋一般建筑設備、高空作業平臺、照明設備、流體解決方案等多個領域,在 北美設備租賃市場的市占率達 14.9%;同期,公司營業收入達 93.51 億美元,歸母 凈利潤 11.93 億美元。

聯合租賃的發展過程就是一部持續的收購擴張史,公司通過大規模并購擴大業務 范圍和服務區域。公司成立當年,即收購了 6 家小型租賃公司。1998 年,公司收 購了當時美國第二大設備租賃公司 US Rentals,由此成為北美規模最大、覆蓋范 圍最廣的設備租賃公司。1999 年公司進行了大規模的收購:當年 5 月,公司收購 了 7 家租賃公司,其中最大的一筆是 Mi-Jack Products 的租賃部門,該部門在伊利 諾伊州、印第安納州、密歇根州和德克薩斯州設有 10 個分支機構;6 月,公司收 購了 12 家租賃公司,其中最大的是 Udelson Equipment 公司;同月公司還完成了 對 Raytheon Construction 子公司 Arayco Inc.的收購,作為交易的一部分,公司成 為 Raytheon Construction 設備租賃服務的首選供應商,為期至少三年;同年,公 司開始涉足交通管控設備,共收購了 14 家交通安全公司。到 1999 年底,公司擁 有 103 家子公司,覆蓋美國的 39 個州、加拿大的 5 個省和墨西哥的 439 個地點。

2000 年 2 月,公司宣布開設 E-Rental 商店,客戶可以在線租用和購買二手設備。 2006 年,公司將公路技術部門出售給 HTS 公司,專注工程設備租賃服務。2011 年,公司以 42 億美元收購北美最大設備租賃商之一 RCS Holdings。2012 年,公 司收購提供安全課程服務的 Trench Safety 公司。2014 年,公司以 7.8 億美元收購 北美最大的泵租賃公司之一 National Pump,成為北美第二大泵租賃公司。2017 年,公司分別以 9.65 億美元和 13 億美元收購美國設備租賃商 NES 公司和建筑設 備租賃商 Neff 公司。2018 年,公司以 7.15 億美元收購了工業和建筑業液體管理 解決方案公司 BakerCorp International Holdings;同年 10 月,公司以 21 億美元完 成對北美十大設備租賃公司之一 BlueLine Rental 的收購。

美國聯合租賃的前三大股東均為基金管理公司。其中,第一大股東為 The Vanguard Group,持股比例為 11.34%。美國聯合租賃為控股公司,其旗下僅有 United Rentals (North America), Inc.一家全資子公司,并通過子公司開展業務,無其他參股或控 股公司。

1997-2019 年,公司營業收入從 4.90 億美元增長至 93.51 億美元,年均復合增速 14.34%,其中設備租賃收入從 3.88 億美元增長至 79.64 億美元,年均復合增速 14.72%。自成立以來,設備租賃一直是公司的核心業務,收入占比始終在 70%以 上,2019 年占比達 85.17%。

公司凈利潤增速顯著高于收入增速。1997-2019 年,公司歸母凈利潤從 389.80 萬 美元增長至 11.93 億美元,年均復合增速 29.72%。2002-2004 年,公司歸母凈利 潤嚴重下滑,原因是下游非住宅建筑行業增速放緩和收購商譽減值。受益于完成 對租賃巨頭 NES 和 Neff 公司的收購,公司 2017 年歸母凈利潤迅速增至 14.46 億 美元,同比增長 149.31%。

持續并購助力聯合租賃市占率不斷提高。1998-2019 年,美國租賃市場規模從 186 億美元增長至 535 億美元,年均復合增速 5.16%,聯合租賃市占率從 4.81%增長 至 14.89%。

5、行業集中度有望持續提升,頭部租賃商成長潛力較大

綜上,塔機租賃實際是一種業務分包,對租賃商的資質、資金實力、行業經驗、 服務能力等具有非常高的要求,行業擁有較高的進入壁壘。在建筑業規模持續增 長、裝配式建筑比率提升的大背景下,塔機租賃行業尤其是中大型塔機租賃行業 有望保持高速增長,預計 2019-2023 年我國塔機租賃市場規模將達到 1742 億元, 年均復合增速 13.12%,中大型塔機需求缺口達 8.0 萬臺。我國塔機租賃主要廠商 有龐源租賃、達豐系、紫竹慧和正和租賃。按照收入口徑計算,行業第一名龐源 租賃 2019 年市占率僅約 3%。在行業管控政策趨嚴、中大型塔機租賃需求提高的 背景下,塔機租賃行業有望改變競爭格局極度分散的格局,頭部租賃商憑借資質 優勢、資金實力和豐富的行業經驗及服務能力,有望在行業競爭中持續提高市場 占有率,實現更高增速。對標美國聯合租賃在北美市場 14.89%的市場占有率,在 行業集中度提升的大背景下,頭部租賃商成長潛力較大。

……

(報告觀點屬于原作者,僅供參考。報告來源:興業證券)

獲取報告請登錄未來智庫www.vzkoo.com。

立即登錄請點擊:「鏈接」

馬熙遠

<strike id="gmawo"></strike>