作為消費(fèi)者,我們購(gòu)買(mǎi)一臺(tái)手機(jī)最看重什么??jī)r(jià)格?外觀?還是功能?毋庸置疑的是,手機(jī)質(zhì)量是我們?cè)敢赓?gòu)買(mǎi)的重要參考因素和前提,不管是軟件層面還是硬件層面,質(zhì)量都是手機(jī)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

手機(jī)要擁有比較好的質(zhì)量和體驗(yàn),這和研發(fā)息息相關(guān),但手機(jī)研發(fā)究竟應(yīng)該投入多少經(jīng)費(fèi),這一直都是一個(gè)具備爭(zhēng)議性的話(huà)題。近日,當(dāng)“如何看待雷軍稱(chēng)研發(fā)費(fèi)用不是越多越好,華為研發(fā)費(fèi)用高是不懂研發(fā)效率低?”在知乎上大火后,以華為和小米為首的粉絲團(tuán)體們就進(jìn)行了熱議。

雷軍:研發(fā)費(fèi)用不是越多越好!

首先,大佬們發(fā)言,我們一定要結(jié)合實(shí)際說(shuō)話(huà)場(chǎng)景去進(jìn)行理解和評(píng)論。說(shuō)話(huà)的場(chǎng)景不一樣,也許同樣一句話(huà)的語(yǔ)義就發(fā)生了改變。

在“雷軍稱(chēng)研發(fā)費(fèi)用不是越多越好”的發(fā)言火熱后,小米集團(tuán)公關(guān)部總經(jīng)理徐潔云在微博做出回應(yīng),其表示,雷軍說(shuō)出這句話(huà)的場(chǎng)景并不是在近期,而是在2018年4月25日小米宣布小米硬件綜合利潤(rùn)率永遠(yuǎn)不超過(guò)5%的時(shí)候,雷軍面對(duì)記者采訪時(shí)候進(jìn)行的表述。

當(dāng)時(shí),雷軍在采訪中表述的核心內(nèi)容是:雷軍本人和雷軍所有創(chuàng)始人都是研發(fā)背景,對(duì)研發(fā)有非常深入的理解。雷軍認(rèn)為研發(fā)費(fèi)用的本質(zhì)不是越多越好,如果越多越好,微軟不就成了日不落帝國(guó)?其實(shí),幾乎所有的重大創(chuàng)新都是小公司干的。

同時(shí),雷軍不同意華為研發(fā)費(fèi)用率要持續(xù)高于10%的說(shuō)法,認(rèn)為那是不懂研發(fā),是高管不親自做研發(fā)的原因。

在小米宣布硬件綜合利潤(rùn)率不超過(guò)5%的時(shí)候,雷軍表達(dá)出這樣的觀點(diǎn)一點(diǎn)都不奇怪。畢竟這句話(huà)背后的潛意思就是:小米研發(fā)實(shí)力很強(qiáng)、研發(fā)成果不錯(cuò),但我花的錢(qián)比大家還少,并且我還保證以后不賺多了用戶(hù)的錢(qián)。

從立場(chǎng)角度而言,雷軍的發(fā)言其實(shí)并沒(méi)有錯(cuò),但在智能手機(jī)創(chuàng)新乏力的今天,能否在產(chǎn)品方面有新鮮的東西吸引用戶(hù),這依靠的就是各大手機(jī)廠商所擁有的研發(fā)實(shí)力。為了提前或長(zhǎng)期保持消費(fèi)者對(duì)于自己品牌的關(guān)注度,比拼研發(fā)投入就是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)標(biāo)配,手機(jī)廠商的研發(fā)實(shí)力也越來(lái)越重要。

從這個(gè)角度來(lái)說(shuō),關(guān)于手機(jī)廠商研發(fā)投入的話(huà)題,未來(lái)一定還會(huì)有更多的爭(zhēng)議。結(jié)合雷軍的觀點(diǎn),筆者也和大家一起來(lái)談?wù)勛约簩?duì)于手機(jī)廠商研發(fā)的一些看法。

研發(fā)投入占比是一種態(tài)度,手機(jī)廠商比拼的硬實(shí)力是研發(fā)成果

事實(shí)上,哪怕是小米,最近幾年的研發(fā)投入也都是在上升的態(tài)勢(shì)。現(xiàn)在市場(chǎng)上,很多主流的廠商都將研發(fā)投入當(dāng)做自己的核心賣(mài)點(diǎn)。于消費(fèi)者而言,一家手機(jī)廠商在研發(fā)上有多少投入,這可能代表了廠商是不是真的注重產(chǎn)品和用戶(hù)體驗(yàn)的態(tài)度。

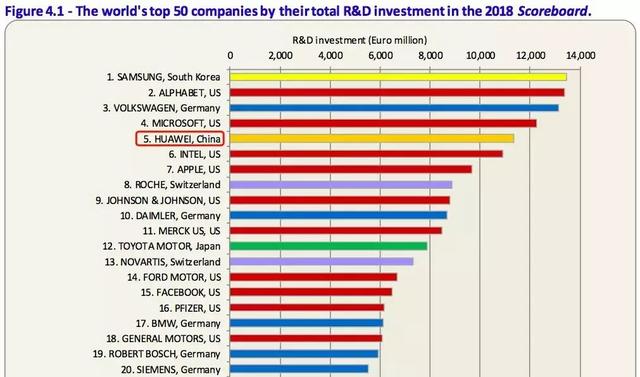

根據(jù)《2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》報(bào)告顯示,華為公司研發(fā)投入在全球范圍內(nèi)排名第五,是研發(fā)投入最多的中國(guó)公司。在位居全球研發(fā)投入的公司排名中,研發(fā)投入排名靠前的都是如今響徹一方的巨頭企業(yè)。其中三星以134.37億歐元排名全球第一、谷歌母公司以133.88億歐元位居全球第二、大眾以131.35億歐元排名第三、微軟則以122.97億歐元排名第四、英特爾以109.21億歐元排名第六、著名硬件廠商蘋(píng)果以96.57億歐元排名第七。

從《2018年歐盟工業(yè)研發(fā)投資排名》我們就可以看出來(lái),全球頂級(jí)的科技公司對(duì)研發(fā)的投入都在加大。與其說(shuō)華為聲稱(chēng)10%的研發(fā)占比是不懂技術(shù),這更多的可以看做是華為對(duì)于技術(shù)研發(fā)的一種態(tài)度、一種尊重。

華為是國(guó)內(nèi)少有做好自身業(yè)務(wù)還能夠有助于國(guó)家科技技術(shù)發(fā)展的民營(yíng)企業(yè),不管小米如今的手機(jī)銷(xiāo)量有多少,就目前來(lái)說(shuō),華為在技術(shù)、專(zhuān)利的底蘊(yùn)必然比小米更強(qiáng),這是一個(gè)不爭(zhēng)的事實(shí)。只要消費(fèi)者持續(xù)期待更加優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,那么產(chǎn)品研發(fā)就是屬于所有手機(jī)廠商的硬實(shí)力,縱然是小米也只能穩(wěn)步提升研發(fā)投入。

領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)是技術(shù)出身會(huì)更好,但持續(xù)重視技術(shù)研發(fā)的態(tài)度更重要

在此前的發(fā)言中,雷軍強(qiáng)調(diào)其本人和其創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)都是技術(shù)研發(fā)出身,這確實(shí)也是小米異軍突起的一個(gè)關(guān)鍵因素。相比之下,其實(shí)華為手機(jī)業(yè)務(wù)的研發(fā)背景并不弱。就說(shuō)華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)總裁余承東,雖然網(wǎng)友認(rèn)為其愛(ài)吹牛給他起了一個(gè)外號(hào)叫“余大嘴”,但其本身也是技術(shù)出生,為整個(gè)華為的多個(gè)關(guān)鍵性發(fā)展立下了汗馬功勞。

圖源于 @余承東 個(gè)人微博

舉個(gè)借著余承東此前與團(tuán)隊(duì)共同發(fā)明的華為分布式基站解決方案,華為獲得了2008年年度中國(guó)國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng),這樣的研發(fā)成果,小米似乎并沒(méi)有。從通訊技術(shù)角度,華為本身更是早早地走向了全世界。

縱觀整個(gè)科技互聯(lián)網(wǎng),很多互聯(lián)網(wǎng)大佬自身的技術(shù)并不是很牛,甚至阿里巴巴馬云都不會(huì)寫(xiě)代碼,但阿里巴巴如今也成為了全球最大的互聯(lián)網(wǎng)公司之一,并且其云計(jì)算業(yè)務(wù)就明顯是一種通過(guò)技術(shù)突破而領(lǐng)先的業(yè)務(wù),這樣的成績(jī)很多老牌程序員壓根也做不到。

誠(chéng)然,團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)和團(tuán)隊(duì)的核心人員是技術(shù)出身,這對(duì)于跟科技互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)都擁有巨大的輔助。但是,與創(chuàng)始人和團(tuán)隊(duì)本身的技術(shù)基因和技術(shù)能力相比,我想更重要的還是創(chuàng)始人/領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)于技術(shù)研發(fā)究竟有多重視才行。

老話(huà)說(shuō)“好漢不提當(dāng)年勇”,雷軍本人是中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展史上不可磨滅的重要人物,如今小米也是一家已經(jīng)非常成功的企業(yè),但這并不意味著小米本身創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的研發(fā)基因就一定會(huì)比華為、OPPO、VIVO他們更有優(yōu)勢(shì)。也許,相比之下,其他的廠商還比小米更懂硬件,這并不是沒(méi)有可能的。

說(shuō)到底,一家手機(jī)廠商會(huì)否持續(xù)重視技術(shù)研發(fā),在持續(xù)投入后能否真正有實(shí)用性的結(jié)果產(chǎn)出,這恐怕才是一家廠商在技術(shù)方面真正拿得出手的競(jìng)爭(zhēng)力。

研發(fā)性?xún)r(jià)比和研發(fā)投入占比都只是形式,研發(fā)本質(zhì)是一個(gè)高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)的投資

某種意義上而言,似乎性?xún)r(jià)比這個(gè)觀念已經(jīng)深入到小米的靈魂之中,研發(fā)效率似乎就是一種未來(lái)比拼研發(fā)實(shí)力的能力。

當(dāng)然了,如果要達(dá)到同樣的預(yù)期效果,能夠更好地節(jié)省人員力量節(jié)省開(kāi)支,這對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)必然是一件好事。但個(gè)人認(rèn)為,不管是研發(fā)注重性?xún)r(jià)比,還是按照營(yíng)收的占比去進(jìn)行研發(fā)投入,這都只是一種形式。殊途同歸,這兩種不同的發(fā)展道路,其最根本的還是要給廣大消費(fèi)者帶來(lái)研發(fā)的成果轉(zhuǎn)化。

從消費(fèi)者層面實(shí)際的轉(zhuǎn)化成果來(lái)看,研發(fā)占比確實(shí)就只能是一個(gè)態(tài)度,是廠商釋放其對(duì)用戶(hù)體驗(yàn)和產(chǎn)品質(zhì)量重視的一種態(tài)度。但回歸到消費(fèi)者真正能夠體驗(yàn)到的,研發(fā)技術(shù)成果轉(zhuǎn)化得究竟怎么樣,其實(shí)是可以用實(shí)際的產(chǎn)品表現(xiàn)感觸到的。

這兩種方式也許壓根就沒(méi)有天然的對(duì)錯(cuò),真正要讓誰(shuí)服誰(shuí),最終還是得基于研發(fā)成果讓消費(fèi)者來(lái)評(píng)估。縱然現(xiàn)在也有不少企業(yè)宣布加大研發(fā)投入,但也許大家真正要比較的不是誰(shuí)在研發(fā)的投入會(huì)更多,而是最終會(huì)給消費(fèi)者帶來(lái)怎樣的體驗(yàn)。

在通訊技術(shù)革命的時(shí)候,誰(shuí)會(huì)最先做到新通訊技術(shù)穩(wěn)定的服務(wù)?在新的功能應(yīng)用面前,誰(shuí)會(huì)更早給消費(fèi)者帶來(lái)他們期待已久的功能?在面臨幾乎所有手機(jī)廠商的挑戰(zhàn)難題時(shí),誰(shuí)會(huì)率先突破這樣的行業(yè)難題帶來(lái)更加優(yōu)質(zhì)的服務(wù)?在整個(gè)手機(jī)行業(yè)創(chuàng)新乏力的時(shí)候,誰(shuí)能持續(xù)在每一代新產(chǎn)品都帶來(lái)新鮮的體驗(yàn)甚至引流行業(yè)趨勢(shì)?

這些其實(shí)才是消費(fèi)者真正能夠感受到手機(jī)廠商研發(fā)實(shí)力的表現(xiàn)。如果本身不能?chē)@消費(fèi)者的需求去進(jìn)行產(chǎn)品的升級(jí),那么縱然研發(fā)投入占到了營(yíng)收的50%以上,全公司幾乎大部分都是在做研發(fā),這也許也難逃被市場(chǎng)淘汰的命運(yùn)。同樣的道理,如果過(guò)于注重研發(fā)投入產(chǎn)出比和研發(fā)的效率,最終由于無(wú)法掌握頂層的技術(shù)優(yōu)勢(shì),這就可能也會(huì)有錯(cuò)失一些技術(shù)獨(dú)有性的優(yōu)勢(shì)。

為什么這么說(shuō)呢?研發(fā)是一件創(chuàng)新的事情,也是一種投資行為。既然是投資,高風(fēng)險(xiǎn)高回報(bào)就是大概率的事件。如同天使投資一般,只要華為在一個(gè)手機(jī)技術(shù)方面擁有了先行優(yōu)勢(shì),提前掌握了一定的話(huà)語(yǔ)權(quán),其產(chǎn)品就有可能比很多廠商提前推出消費(fèi)者需要的功能,這就可以讓其快速獲得一批用戶(hù)青睞。與此同時(shí),也許有100個(gè)技術(shù)投入巨資研發(fā)后對(duì)市場(chǎng)推動(dòng)沒(méi)價(jià)值,但僅憑一個(gè)擁有獨(dú)有性的技術(shù)突破,也許華為所有的研發(fā)投入就都賺回來(lái)了。

某種意義上而言,大型企業(yè)最不能省的就是研發(fā)預(yù)算。研發(fā)是一個(gè)需要不斷試錯(cuò)的事情,能省肯定最好,但也許一個(gè)方向再堅(jiān)持多虧一點(diǎn)多投入一點(diǎn),這就可能會(huì)出現(xiàn)技術(shù)突破。在這樣的一種情況下,低投入大概率是代表了低風(fēng)險(xiǎn),但也阻礙了創(chuàng)新的可能性,從而只能大概率帶來(lái)少回報(bào)。如果小米在研發(fā)方面始終注重研發(fā)性?xún)r(jià)比,可能其犯下的錯(cuò)誤會(huì)更少,整體也會(huì)走得更平穩(wěn),但其也就失去了引領(lǐng)者的資格。

2018年,是華為研發(fā)投入首次超過(guò)蘋(píng)果研發(fā)投入的一年,也是其坐穩(wěn)中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)第一寶座的一年。大家信賴(lài)于華為的研發(fā)實(shí)力和產(chǎn)品品質(zhì),這種硬實(shí)力就足以讓華為在大量口水戰(zhàn)中不戰(zhàn)而勝,當(dāng)OPPO等更多廠商決定投入更多資金做研發(fā),相信比其他廠商更懂技術(shù)的小米未來(lái)一定也會(huì)加大對(duì)研發(fā)的投入。在如今投資生態(tài)鏈也充滿(mǎn)了風(fēng)險(xiǎn)的情況下,投資廠商自己的技術(shù),也許不管投入多大,這就已經(jīng)是一種相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)最低的投資了。

不過(guò),話(huà)說(shuō)回來(lái),真正能夠持續(xù)有底氣說(shuō)自己能夠保證將營(yíng)收10%以上用于研發(fā)的企業(yè),確實(shí)屈指可數(shù)。一方面,能夠在資金方面跟華為比較的科技企業(yè),本身就不多,能夠在原有業(yè)務(wù)營(yíng)收能力和營(yíng)收穩(wěn)定性對(duì)比的企業(yè),那就幾乎沒(méi)多少了。

2018年,小米實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1749億元,而華為卻超過(guò)了7000億元。對(duì)于華為而言,正是由于其根基業(yè)務(wù)擁有了技術(shù)壁壘,華為的試錯(cuò)次數(shù)也可以比小米這些公司多更多。從這個(gè)角度而言,不管是技術(shù)屬性的公司還是市場(chǎng)商務(wù)型的公司,本身大多數(shù)公司就很難去跟華為去對(duì)標(biāo),華為本就是一家難以復(fù)制的公司。

但不管怎么樣,重視研發(fā)都是一種態(tài)度,也是一種投資手機(jī)廠商自己的策略。不管是小米更加注重研發(fā)的性?xún)r(jià)比,還是華為有足夠的龐大的研發(fā)資金支撐團(tuán)隊(duì)成員試錯(cuò)研發(fā),只有真正能夠通過(guò)研發(fā)給消費(fèi)者帶來(lái)真正的研發(fā)成果突破,才真正有可能在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)取得消費(fèi)者的認(rèn)可。

與其在口水戰(zhàn)中找毛病,在如今發(fā)展壓力越來(lái)越大的手機(jī)廠商中,大家或許還不如扎扎實(shí)實(shí)做研發(fā)呢。

本文首發(fā)于CSDN

文 |小謙,小謙筆記(http://xiaoqianbiji.com/)創(chuàng)始人,互聯(lián)網(wǎng)觀察員,數(shù)十家科技媒體專(zhuān)欄作者,微信請(qǐng)聯(lián)系net1996,轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán)