抗美援朝戰役從1950年年底一直進行到1953年,共持續兩年零九個月時間,這期間,中國的志愿軍創造了一個又一個的奇跡。

金城戰役是整個抗美援朝歷程中的最后一場戰役,同時也象征著志愿軍最終的勝利。

在這場戰役中,中國志愿軍勢如破竹,一發發炮彈落在了南朝鮮的駐地,打得他們措手不及。

憑借南朝鮮一己之力,勢必無法阻擋志愿軍的反擊,無奈之下,李承晚再次向美國發出了支援的請求。

但是一向與志愿軍勢同水火的美國這次卻并未理會韓國的請求,始終都是事不關己的態度,最終志愿軍僅僅用了幾天時間,就取得了戰爭的全面勝利。

最終,志愿軍將美國和韓國徹底打到了談判桌上,促使雙方簽訂了停戰協議。

那么在這種關鍵時候,美國為何不顧韓國的訴求,堅持不肯出手支援呢?

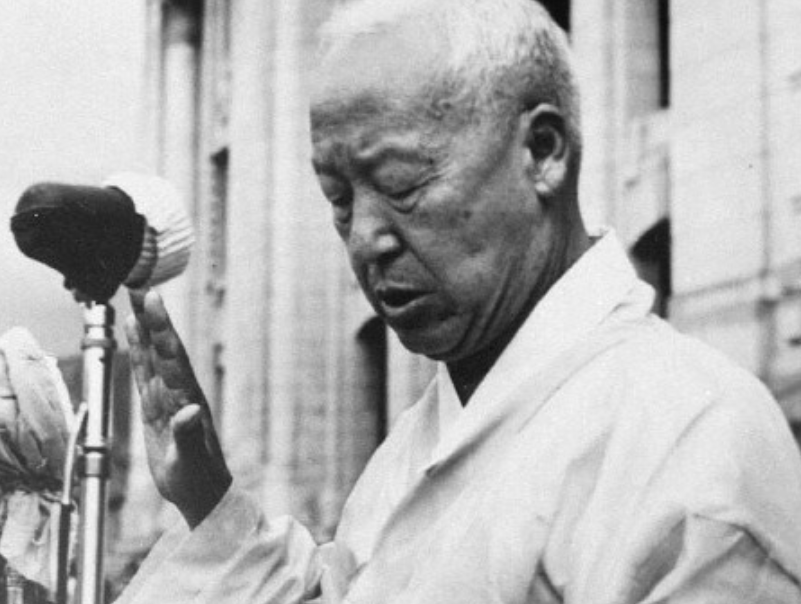

停戰協議簽訂在即,李承晚扣押俘軍

自1951年7月之后,朝鮮戰場上的局勢就發生了變化,雙方結束了你來我往的爭奪戰,而是進入了邊打邊談的局面。

此時美國也意識到,志愿軍并不像他們一開始想象的那么不堪一擊,如果他們繼續在朝鮮的戰場上投入兵力,最終的結果必定是得不償失。

因此美國決定,減少在朝鮮戰場上的投入,與中朝政府展開談判。

在雙方的配合下,美國政府經過謹慎考慮,接受了中朝政府提出的停戰建議:將不直接遣返的戰俘交由中立國在朝鮮境內看管,由戰俘原屬各方進行解釋。

隨后,中國、朝鮮和美國三方面達成了協議,并決定在適當的時機簽訂停戰協議。

這場持續了兩年多的戰役本應該在這里畫上一個圓滿的句號,然而南朝鮮領導人李承晚此時卻唱起了“反調”,堅持拒絕在停戰協議上簽字。

原來在談判期間,美國參與的一切談判都是美國單獨進行的,并未就此通知他們,一直到做出最終的決議之后,才由聯合國軍的總司令克拉克將結果通知給了李承晚。

而一向以美國唯命是從的南朝鮮此時卻認為,美國此舉是放棄了對南朝鮮的支持,出賣了他們的利益,李承晚為此更是感到大為惱火,美韓雙方的矛盾就此爆發。

李承晚認為,一旦雙方停戰,其一統朝鮮半島的愿望將會成為泡影,美國也會因此減少對他們的支援,因此他堅持拒絕在停戰協議上簽字,并對艾森豪威爾說:“如果不能將對方趕出朝鮮,我們是絕對不會再停戰協議上簽字的。”

為了實現自己的野心,李承晚決定逼迫雙方停止簽訂停戰協議,重新挑起戰爭。

經過嚴密的布置和策劃,李承晚向憲兵總司令元容德下令:“釋放”不直接遣返的朝鮮人民軍被俘人員!

元容德心領神會的接受命令之后,當即命令戰俘營的看守人員打開大門,由武裝警察在外面接應,同時號召當地居民“收容”戰俘并加以掩護。

憑借這樣卑劣的手段,李承晚強行扣留了2.7萬的朝鮮人民軍戰俘,破壞了雙方剛剛協商好的戰俘遣返問題。

他不顧美國的反對,公開叫囂一定會再次“打回鴨綠江”,他們一定會“寸步不讓、血戰到底”。

隨后,他試圖將戰俘全部編入南朝鮮的軍隊中,這樣的行為自然是遭到了中國和朝鮮的強烈反對,停戰協議的簽訂儀式也因為李承晚的“攪局”而不得不暫時停止。

南朝鮮的這一行為在國際上引起軒然大波,不少國家看不慣李承晚兩面三刀的做派,紛紛站出來譴責他。

6月19日,毛主席以電報的形勢向美國發起了強烈的譴責,同時朝鮮人民軍總司令金日成以及中國志愿軍總司令彭德懷致函克拉克,表示:美國在這個問題上表現出來的錯誤立場以及縱容態度,影響了最終停戰協定的實施,美方必須在這個問題上承擔相應的責任!

美國此時也傻眼了,他們萬萬沒有想到一向“聽話”的李承晚竟然會在這個節骨眼上和他們鬧矛盾,再加上外界輿論以及中朝兩國的強烈譴責,美國頓感面上無光,拒絕了李承晚這個無理的要求,并試圖勸導他接受停戰協議。

但是李承晚卻表示,要想讓他接受和談,就必須答應以下條件:

一、志愿軍全部撤出朝鮮;

二、解除朝鮮全部的武裝力量;

三、各國必須停止對朝鮮的支持;

四、美國無條件支持韓國。

李承晚這些條件明顯不是為了和談,而是蓄意挑起戰爭,借機實現自己統治朝鮮半島的美夢。

彭德懷元帥于6月20日到達平壤的中國大使館,并向中央請示,決定再對李承晚造成打擊。

毛主席經過深思熟慮,再次下達指示:停戰協議的簽訂必須推遲,推遲到什么時候,要看實際情況的發展才能再做決定,現在再殲敵萬余人,給予南朝嚴厲打擊,極為必要!

在這樣的形勢下,夏季反擊戰役的第三階段打響。

金城戰役爆發,美國拒絕支援

1953年之后,志愿軍的綜合實力有了明顯的提升,經歷過上一階段的作戰,我軍對于聯合國軍在戰場上的戰術有了更深層次的了解,戰場上的形勢較之以往要好得多,武器裝備也在蘇聯的支援下也有了很大程度的提升。

經過嚴密的部署之后,志愿軍決定,以金城以南的南朝鮮軍隊作為主要的攻擊目標,讓李承晚徹底認清現實。

南朝鮮在金城以南地區的陣地上修筑了大量的坑道工事以及大量的明暗交火點,還有南朝鮮的首都師以及其余三個師的力量負責防守。

地堡群、塹壕和交通壕相連接,形成了環形的防御體系,可見李承晚從一開始就做好了交戰的準備。

為了保證這次打擊起到立竿見影的效果,志愿軍一共出動了數倍于南朝鮮的軍隊。

志愿軍第20兵團的司令楊勇負責主戰場,在第9兵團第24軍負責切斷南朝鮮支援的交通線,保證第20兵團全方位的進攻。

為了應對南朝鮮布置的環形防御工事,我軍在戰前進行了大量的實地勘測,并從6月下旬開始,就做了大量的準備。

此時,美軍似乎早就預料到了這場戰爭的后果,因此在戰爭籌備階段,就開始陸陸續續地往回撤軍,避免造成更大程度的傷亡,同時也給南朝鮮一點苦頭嘗嘗。

1953年7月13日晚上,我軍集結了1094門火炮,正式打響了金城戰役。

上千門火炮共同發力,一個個炮彈帶著尖銳的聲音降落在金城內,眨眼功夫,南朝鮮的駐地上就燒紅了半邊天。

爆炸聲、喊叫聲不絕于耳,時隔多年,那場戰爭依舊是南朝鮮的噩夢,那天晚上我軍的炮彈將黑夜照得比白天還亮,滾滾黑煙烏泱泱的飄向金城上空。

轟炸了十幾分鐘后,志愿軍第一梯隊開始沖鋒,將士們不顧還在轟炸的炮火,拿著槍就沖了上去。

一時間,炮彈和將士們無縫交接在一起,絲毫不給敵人喘息的機會。

而美國關于這場戰爭的記載也同樣驚人:讓人難以置信的大量的炮彈在頭上呼嘯而過,在呼嘯聲中,前哨陣地一個接一個被打垮。

沒過多久,喀秋莎火箭炮停止了射擊,開始轉移陣地。

此時南朝鮮才抓住機會,出動夜航機,向我軍的陣地不斷地投放照明彈,企圖摸清楚我軍的位置和部署。

整個前沿陣地在照明彈的照射下,亮如白晝。

與此同時,我方的高射火器一起開火,炮火密集的甚至能將照明彈打落。

這是志愿軍在整個抗美援朝戰役中規模最大的一次炮擊,同時也是志愿軍少有的占據地面火力優勢。

僅一個多小時,志愿軍就突破了敵軍布置的前沿陣地。

被稱為南朝鮮“王牌”的“白虎團”,在志愿軍手下也沒有撐過兩天時間,與7月14日中午時分就被盡數殲滅。

僅僅21個小時,志愿軍幾乎摧毀了全部的防御陣地,向前推進了將近10公里。

在陣地接連失守的情況下,李承晚意識到,沒有了美國的支援,南朝鮮和志愿軍對抗完全是癡人說夢。

無奈之下,李承晚只好再次向美國求助。

可是一開始就撤出戰場的美國自然是不愿意再接手這個爛攤子,只是象征性地派出了一些軍隊前往戰場。

美軍的王牌部隊都曾在志愿軍手中吃過虧,這為數不多的部隊對我軍根本構不成什么威脅。

他們的反撲就像是遇到了銅墻鐵壁一樣,沒有撼動我軍絲毫。

這樣的結局似乎早在美軍的意料之中,因此他們象征性地進攻了十天時間之后,就放棄了繼續進攻。

南朝鮮沒有了“靠山”之后,變得更加不堪一擊。

金城戰役結束,雙方簽訂停戰協議

南朝鮮首都師很快就被我軍全部殲滅,就連其他的三個師也被打得潰不成軍,損失慘重。

此時他們已經退無可退、無力反擊。而我軍前期的準備充足,后勤補充及時,所以在這場戰役中從始至終都占據優勢。

直到7月27日,我軍在金城戰役中一共剿滅了5.3萬余人,其他地方的正面戰場上前前后后也殲滅了1.6萬余人。

這場戰役打得李承晚措手不及,他也不再叫囂著要打到鴨綠江邊,但是當美國要求他在停戰協議上簽字的時候,他依舊堅持不同意。

此時美國也對其失去了耐心,因為李承晚的“堅持”,他們在朝鮮戰場上又耽誤了半個多月的時間,并給美國造成了不少的損失,再加上在此之前,李承晚的做法也是讓美國在國際上顏面掃地。

因此當李承晚還想在暗中掀起什么風浪的時候,艾森豪威爾直接發電,不客氣的向李承晚表示:“如果你不接受聯合司令部的安排,結束現在的敵對行動,我們將會考慮對你‘另作安排’。”

當初李承晚成為南朝鮮的領導人,其中就有美國的推動。因此美國此舉無疑是警告李承晚:如果不合作,美國可以考慮隨時換掉他。

在美國的“脅迫”下,李承晚只好收起了自己的小動作,釋放了之前扣押的戰俘。

中朝和美國也再次達成一致,并于7月27日在板門正式簽訂了停戰協議。

然而在停戰協定簽訂過程中,李承晚卻始終沒有露面,最終停戰協定上只留下了朝鮮、中國和美國三國代表的名字。

或許對于當時的李承晚而言,他還在做著統一朝鮮半島的美夢,幻想著有朝一日能夠“東山再起”。

而對于這一狀況,中國和朝鮮也向聯合國軍提出了質疑:如果李承晚破壞停戰協議,再次發動進攻,為了保衛自身的權益,而不得不采取必要的行動抵抗聯合國軍的進攻時,“聯合國軍”又將會以怎樣的態度處理這件事?

當時“聯合國軍”首席談判代表哈里遜中將深知這件事的重要性,十分嚴肅地回應了中國和朝鮮對此提出的一系列疑問。

他表示:“聯合國軍將會一直遵守停戰協定,如果南朝鮮違反約定,他們也會按照協定,承認朝中雙方采取了必要的抵抗侵略的措施。”

在美國將近200多年的歷史上,這也是首次向對手做出遵守停戰的保證,同時也象征著中國在這場戰役中取得了全面的勝利。

戰爭結束之后,志愿軍陸陸續續地退出了朝鮮戰場,而李承晚在沒有了美國的支持后,也再也沒有進犯過朝鮮。