英國王室是現存最古老的王室之一,與中國皇帝不同,中國每個朝代的更換,都會換成完全不同的家族稱帝,比如漢朝姓劉,唐朝姓李,明朝姓朱等等,但英國皇室卻不一樣,英國從公元829年開始的西薩克森王朝開始,到現在的的溫莎王朝,先后共經歷了10個王朝,前后各王朝或多或少都有血統和法理上的傳承,僅僅因為沒有合法的男性繼承人,而改朝換代。 所以,英國王室朝代的更替不像中國那樣經歷血雨腥風,說白了,不管哪個朝代,坐在位置上都是一家人。

一、斯圖亞特王朝

因篇幅所限,本文從斯圖亞特王朝說起。1685年,斯圖亞特王朝國王查理二世去世,由于沒有子嗣,他的弟弟詹姆斯二世繼位。

這位新皇帝是位天主教徒,但當時的國教是代表新興資產階級和新貴族利益的新教,也就是現在的基督教。兩個教派因所屬陣營不同,正見不一,勢同水火。詹姆斯二世繼位沒過多久,推翻了新教的國教地位,這讓握有實權的新教徒很不滿意。1688年,新教徒邀請詹姆斯二世的女婿、在荷蘭的威廉出兵英國,推翻詹姆斯二世的統治。

威廉帶領15000人的大軍從荷蘭出征,詹姆斯二世不做任何抵抗,扔下王位逃跑了。威廉一槍未發便進入了英國,隨后又在議會的支持下,威廉和瑪麗夫妻共同成為英國國王,這種現象叫共治,威廉國王被稱為威廉三世。因為在這場革命中沒有發生流血沖突,被稱為“光榮革命”,標志著英國正式廢除君主專制,改用君主立憲。

英國首位君憲君王瑪麗二世和丈夫威廉三世實行共治

1694年,瑪麗女王感染天花驟然逝世。威廉悲痛萬分,身為荷蘭人的威廉民意大為下降,孑然一身地統領英國,一直到1702年3月病逝,終身無嗣。根據《嗣位法》,王位由詹姆斯二世的二女兒,也就是威廉的小姨子、瑪麗的妹妹安妮繼承。

這位女王統治了英格蘭12年,英國的政治、軍事實力不斷增長,1707年,英格蘭和蘇格蘭的議會實現了合并,大不列顛王國成立,為日后的“日不落帝國”打下了一個堅實的基礎。安妮女王年紀輕輕就得了痛風,終其一生都要靠輪椅行動,和當時的丹麥王子喬治結了婚,先后生了17個孩子,一個都沒有長大成人。

1714年,英國女王安妮駕崩無嗣,大臣們按照安妮女王的遠近親戚排序,排到50多位都沒有合適人選,因為他們都是天主教徒,根據《嗣位法》不能繼承英國王位,天主教徒不能繼承王位。找來找去,終于找到了八竿子打不著的親戚——信仰新教的喬治,史稱喬治一世。因喬治家族統治的是德意志的漢諾威地區,并被神圣羅馬帝國皇帝封為“漢諾威選帝候”。所以,喬治登基后,英國的歷史進入了漢諾威王朝時代,統治蘇格蘭和英格蘭長達300余年的斯圖亞特王朝落幕。

二、漢諾威王朝

讓一個德國人成為英國的國王,不僅英國人感覺別扭,就連喬治一世本人也不太樂意。他不會講英語,而大臣們又不會講德語,君臣之間只好用當時的歐洲外交語言——法語交談,但是懂得法語的廷臣并不太多,雙方又經常詞不達意,交換意見時造成很大的語言障礙。言語不通外加對英國的天氣不適應,喬治一世常常回到漢諾威,而把國政完全交給首相和內閣負責,當起了甩手掌柜,英國首相制度也由此開端。直到他去世為止,這位名義上的英國國王待在德國的時間要比他在英國的時間多得多。

喬治二世繼位后,表現比父親好很多,至少他對英國政治情況了如指掌,也有足夠的機會和時間把朝政安排得有條有理。他把大部分精力都投入戰爭中,使國庫漸漸枯竭。但不管外界如何評價喬治二世,他是冒著生命危險與士卒并肩作戰的最后一位英國國王。1760 年10月25 日清晨,因大便時用力太猛,引起夾層動脈瘤破裂猝死,喬治二世就這樣死在了馬桶上。

喬治二世同兒子的關系不好,而且兒子先死在前,所以,繼位的是喬治二世的孫子喬治三世。他在英國出生并接受教育,完全與英國人息息相通,從未去過祖籍德國漢諾威,他是安妮女王去世以來,首位能說一口純正英語的君主。喬治三世在位59年,這個紀錄超越了他以前的歷任英格蘭或不列顛君主,當然,如今這個紀錄已經被他的孫女維多利亞和剛故去的英女王伊麗莎白二世超越了。

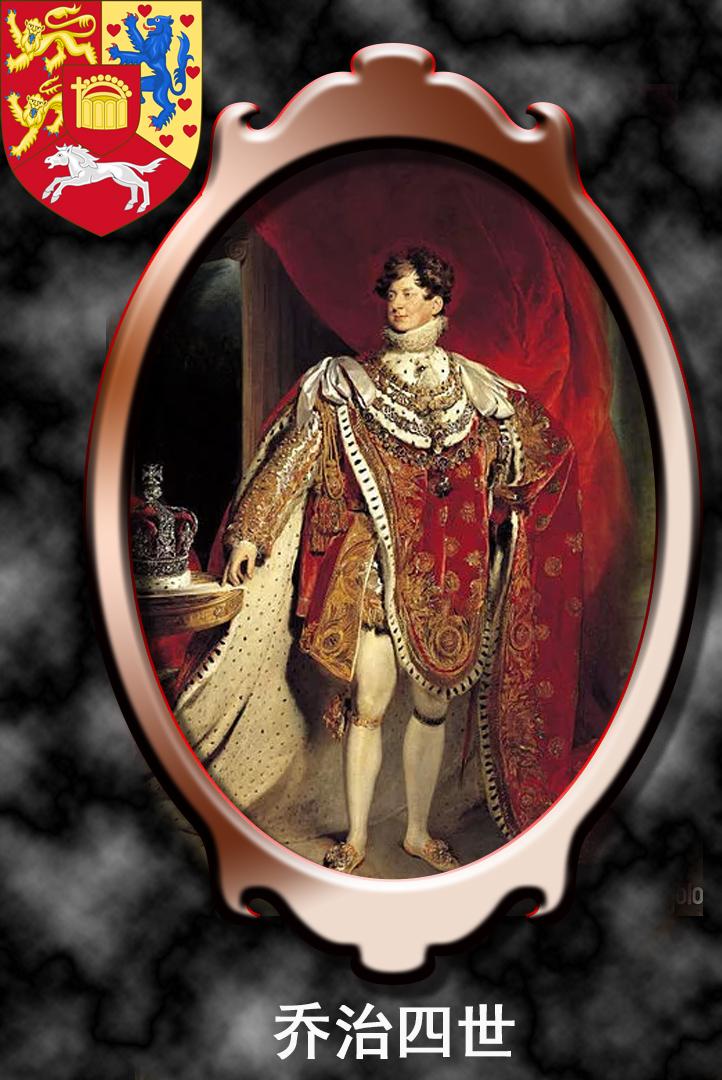

漢諾威王朝素有父子間不和的“傳統”,喬治三世也未能幸免,與其長子關系并不融洽,但這種父子關系在喬治三世晚年變得越發糟糕。喬治三世晚年身體每況愈下,而且還出現了精神問題,后來演變成了永久性的精神失常。一度曾猛揍王太子,并企圖把王太子的腦袋往墻上撞。喬治三世在1820年駕崩后,威爾士親王繼位,是為喬治四世。

喬治四世年輕時常因酗酒而瘋瘋癲癲,糊涂的時候比清醒的時候要多。1830年,喬治四世駕崩,他沒有法定繼承人,所以已經是65歲的弟弟威廉按序成為英國國王,即威廉四世,他的政績不多,人們之所以還能記住他,只因為他是維多利亞女王的伯父。1837年,威廉四世去世,已經年滿18歲的維多利亞登基成為女王。整整坐了64年,在整個英國的歷史上僅次于剛去世的伊麗莎白二世。

在她當政期間,英國進入了全盛時代,真正成為了一個“日不落帝國”。直到現在,世界各地仍然有大量以維多利亞女王命名的地名,說明了當時英國的國力之盛,堪稱世界之最。而更加傳奇的地方,就在于她子女們的后代也陸續成為了歐洲各國的國王或領主,和當時大半個歐洲的王室之間都有親戚關系,被譽為“歐洲的祖母”。

維多利亞統治期間,英國通過三次華戰爭(鴉片戰爭、第二次鴉片戰爭、八國聯軍侵華),迫使中國簽訂多項不平等條約,從而獲利極多。1901年 維多利亞女王去世,享年82歲。她是漢諾威家族在英國統治時代的最后一位君主。諷刺的是,就在維多利亞女王去世13年后,她的外孫,當時的德國皇帝威廉二世就掀起了第一次世界大戰,將女王的幾乎所有的后代都卷進了這場空前的戰火之中。看著自己的孫輩們兵戎相見,不知這位“歐洲的祖母”在九泉之下會作何感想呢?

三、薩克森.科堡.哥達王朝

維多利亞去世后,由長子愛德華七世繼承王位。在英國,女性君主死后,繼承人一般不跟母性,而是跟父性,所以,一個女王時代的落幕后,英國就會換個朝代。愛德華七世的父親姓氏:薩克森.科堡.哥達,所以統治英國187年的漢諾威王朝至此滅亡,薩克森.科堡.哥達王朝建立,愛德華七世是出色的守成之君,繼續把母親建立的日不落帝國發揚光大。到了1910年,在位只有9年的愛德華七世駕崩,終年69歲,次子喬治五世繼承王位,成為薩克森.科堡.哥達王朝第二代國王。

喬治五世的生育能力較強,與瑪麗王后生了五子一女,所以按道理薩克森.科堡.哥達王朝不會因為絕嗣而滅亡。不過第一次世界大戰的爆發,令這個朝代發生世界歷史從來沒發生過的情況。一戰期間,英國和德國是敵對國家,兩國人互相仇視,在英國只要是跟德國有關系的人,都被懷疑是德國間諜,由于英國王室本來就有德國血統,英國人一度懷疑王室會出賣國家,弄的英國全國上下人心惶惶,連在一戰前線戰斗的軍隊也受到影響而戰斗力大減,所以一戰早期英國對戰德國是敗多勝少。

身為國王的喬治五世對此深感不安,他做了一個重大決定:廢除德國姓氏薩克森科堡哥達,以英國古老的城堡溫莎為姓氏。自1714年喬治一世登基始,使英國王室有了日耳曼血統,也使他的子孫們有了扯不斷的德國情緣。當喬治五世做了這個決定之后,英國全國上下都非常感動,不僅沒有再懷疑王室,反而更加擁護和愛戴,戰場上也開始扭轉局勢,最終打敗了德國。喬治五世改了姓氏,意味著朝代名字也要改變,這一年是公元1917年,至此國祚只有短短16年的薩克森科堡哥達王朝改稱為溫莎王朝。

四、溫莎王朝

1936年,喬治五世駕崩。其子愛德華八世繼位,這位就是鼎鼎有名的不愛江山愛美人的愛德華八世,在位僅數月就自愿退位。這位讓世人好奇的女子全名沃利絲·辛普森,她在認識愛德華八世之前,曾有過兩段短暫的婚姻,只因她的第二任丈夫名叫辛普森,所以世人都喜歡叫她辛普森夫人。她沒有高貴的出身,更沒有滿腹經綸的才華,但英王愛德華八世就是被她迷倒,國王要和辛普森結婚的消息一經傳出,便在全國范圍內引起一片嘩然。包括王室在內的教會、民眾都一致反對,他們認為結過兩次婚的人成為王后是對一個國家的玷污甚至是屈辱。皇室、教會施加壓力逼迫愛德華作出選擇,或者辛普森離開英國,抑或者愛德華自愿退位。在此兩難的抉擇下,愛德華毅然決然地選擇了辛普森。

然而,愛德華一往情深,結局卻很凄涼。辛普森接近愛德華本就目的不純,英國王室反對二人的婚姻一是因為辛普森有過兩次婚姻,二是因為她還是德國納粹的支持者。當時英德兩國關系緊張,如果國王愛德華娶支持納粹黨的辛普森,英國王室將無法向民眾交代。英國政府為切斷辛普森與納粹政府的聯系,將二人送到遠離歐洲大陸的西印度群島最北部的巴哈馬國。失去王位的愛德華很快就被辛普森嫌棄,婚后的辛普森刁鉆刻薄、冷漠無情;晚年更是老死不相往來,愛德華在生命走到盡頭時孤獨地逝去。

愛德華八世退位后,由他的弟弟喬治六世繼位。曾經有一部電影叫《國王的演講》,這部電影講述的是,大英帝國國王喬治六世的勵志故事,喬治六世原本患有嚴重的口吃,他的家人專門聘請了國內外各種名醫,為喬治六世醫治,但是效果一直讓人無法滿意。然而,在第二次世界大戰爆發后,面對節節敗退的盟軍隊伍以及人心惶惶的英國民眾,這位口吃的國王為了鼓舞國民,挺身而出克服口吃在國民面前進行了一次精彩的演講。

《國王的演講》這部電影講述的是真實歷史事件,而喬治六世的確患有口吃,但是,這位國王在國家和世界危急關頭,依舊是克服萬難來激勵民眾,這位國王在國家最危急的關頭,為了民族堅持克服口吃影響,而最終成功的鼓舞了英國士氣。這場演講也在二戰抗戰史中十分有名,被英國人稱為“英倫榮耀式的勇氣與毅力”。在二戰與王族危難之際繼位、成功克服口吃、并帶領英國最終贏得戰爭勝利。喬治六世的英雄形象,備受王室、教會、政府、人民的頌揚。

喬治六世就是剛故女王伊麗莎白的父親。伊麗莎白二世出生之時,在王位繼承人序列中排名第三,位于愛德華八世和父親喬治六世之后。盡管一出生便引發了公眾關注,且順位頗高,但當時沒人預期她會成為女王。

畢竟她的叔叔愛德華依然年輕,而且按照常人邏輯,一旦叔叔結婚生子,其子嗣將在繼位排序中超過伊麗莎白,那么王位基本也就和她無關了。然而個人的命運總是不時出現意外:愛德華八世不僅一生膝下無后,還毅然放棄王位,由其弟喬治六世繼位。就這樣,沒有兄長的伊麗莎白公主便成為了第一順位繼承人。自父親繼承王位后,伊麗莎白便被作為未來的女王在培養,跟隨當時伊頓公學的校長沿習英國憲法多年,但她并未預料到自己會在25歲那年就不得不脫離父蔭,獨挑大梁。

她得知父親去世的噩耗時,尚與菲利普親王在肯尼亞出訪,成為一國之王,她無論在能力、智識、經驗,還是在心理上,都未準備好。前有伯父愛德華八世的棄位陰影,后有父親作為英雄國王的榜樣,伊麗莎白沒有臨陣退縮的空間與余地。

二戰后的去殖民化運動風起云涌,自1956年的蘇丹和1957年的加納開始,大英帝國的非洲殖民地幾乎在十年之內全部轉型為獨立主權共和國,不再尊伊麗莎白二世為國家元首,只是保留英聯邦的組織成員身份。伊麗莎白女王登基之時,加拿大、澳大利亞、新西蘭、印度、巴基斯坦、南非等原主要屬地都已然轉型成為英聯邦框架下的獨立主權國家。

伊麗莎白二世對于英國的困境心知肚明,她保持著從小習得的規范與風度,用自己的個人魅力維系著君主制在英國、英國在世界的影響力。數百次的國事訪問不僅令伊麗莎白二世成為全世界出行最多的國家元首,更有效地維系了英國與不同制度、文化的國家,尤其是與眾多前殖民地國家的良好關系。

她的親和力,甚至超越了英聯邦的范圍,令世界各地不少人產生了親近、敬仰之情。從斯里蘭卡、贊比亞等前殖民地,到法國、德國等“非英”國家,無不對女王的來訪熱烈歡迎,甚至高呼“女王萬歲”。女王完整地經歷過二戰與冷戰,曾與15位英國首相和13位美國總統打過交道,包括丘吉爾這樣的二戰歷史人物和眾多冷戰風云領袖。見證過眾多歷史事件和重大危機的女王,深知團結的重要意義,也始終致力于國內民眾與國際社會的團結。

如今女王逝世,喧囂散去,一并告別歷史舞臺的,或許還有塑造了她的舊世界與舊時代。