科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

我們都知道中國歷史上,從秦朝開始建立起了封建帝制之后,天下持續了兩千多年的封建主義制度。

從秦朝到清朝為止,歷經了無數朝代,但是大多數朝代一般都在兩百多年就結束了,很難突破三百年這個王朝周期率。

其中唯一的例外就是漢王朝,作為中國歷史上第二個大一統政權,東漢、西漢兩個時代加起來足足四百多年歷史。

為什么漢王朝能夠存在如此之長呢?今天我們就來說一下漢朝歷史上最重要的幾個決策,這促進了漢王朝的延續。

這個故事要從商周時代開始,周王朝通過分封諸侯達到了整個中華文明擴張的目的,但是也極大地延續了周王朝的時代。

正所謂周行分封而有八百年天下,秦行郡縣卻二世而亡。

故而在漢朝建立后,面對周和秦這兩個前車之鑒,劉邦這個漢高祖陷入到了極大的迷茫之中,究竟是郡縣制還是分封制。

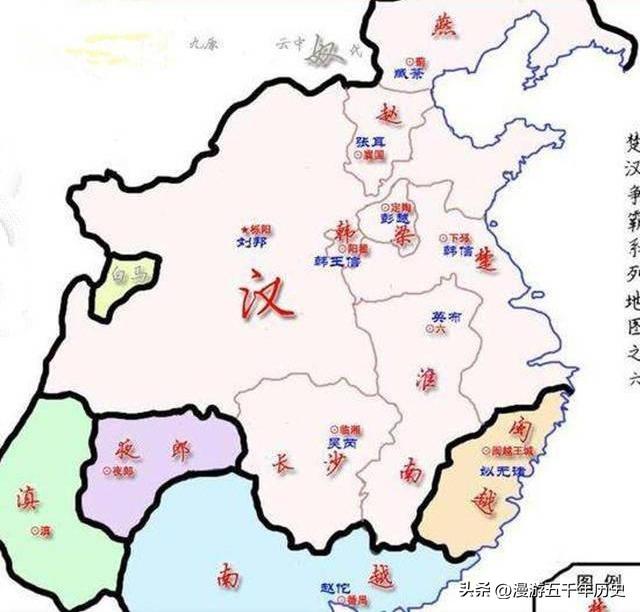

最終鑒於秦帝國孤立無援的局面,劉邦做了一個自以為聰明的決定——郡國并行制。

一方面保留一部分分封王國鞏固中央,另一方面保留一部分郡縣制作為中央直接控制領區來保證中央的力量

于是劉邦分封了一批異姓王,但是異姓王靠不住,于是后來劉邦又親自通過各種手段除掉了這批異姓王,分了一批同姓王。

接著在這個時候劉邦趁機搞出了一個白馬之盟——非劉氏而王者,天下共擊之。這相當于是劉邦與天下百姓訂立了契約。

雖然這個契約不咋靠譜,但是經歷了漢初異姓王,諸呂異姓王的覆滅,在漢王朝的不斷宣傳下,幾乎成為了所有漢朝人認可的真理,這就使得劉漢的位置無與倫比的穩固。

但是同姓王雖穩固了漢朝的劉氏江山,后來卻又因封藩太重,造成了尾大不掉,進而威脅到了朝廷政權的統治。

到了景帝之時,天下間的其他分封國家實力發展太快,開始對中央皇權蠢蠢欲動。

在最強大的吳國統領下發生了七王之亂,雖然被中央政權平定,但是對于皇室而言卻是一個不小的警告。

天下紛紛擾擾,即使沒有了異姓王還有其他地方勢力的威脅,尤其是這群同姓王也都是不可靠的。

為了徹底解決諸侯問題,在漢武帝時期借助景帝平定叛亂,中央權威大興,而諸侯國卻被進一步壓縮之際,行推恩令。

推恩令,最開始出于文帝時由著名才子學者賈誼提出,但是當時因為諸侯國實力強大,文雖然接受了這一建議但沒有完全解決問題。

直到漢武帝元朔二年(前127),主父偃上書武帝,建議令諸侯推恩分封子弟為列侯。

這樣,名義上是上施德惠,實際上是剖分其國以削弱諸侯王的勢力,最終達到削弱諸侯國成為普通地方勢力的目的。

推恩令下達后,諸侯王的支庶多得以受封為列侯,不少王國也先后分為若干侯國。

按照漢制,侯國隸屬于郡,地位與縣相當。

就這樣封地大的王國被分成封地較小的侯國,王國土地和實力不斷縮小。

而朝廷直轄土地卻在不斷擴大,中央政權的實力不斷擴大,最終達到中央政權穩固的目的。

漢朝朝廷不用貶斥諸侯王,就使得大的王國自己分崩離析了。

在此之后,侯國轄地僅有數縣,徹底解決了地方王國封地過大問題。

按理說,推恩令并不是隱晦的計策。諸侯們并不傻,身邊更不乏智謀之士,不可能不明白朝廷的意圖。

那為何推恩令,卻仍能取得顯著效果呢?原因其實還是在于實力!

漢初分封,諸侯之地占據天下之大半。

倘若此時頒行推恩令,諸侯合力對抗,很明顯是不可能的。

但是因文景時期的一系列削藩政策,諸侯國已經被大大削弱了。

尤其是七國之亂,吳楚七國戰敗,大的諸侯已經很少了,天下諸侯再已無力對抗朝廷,只能任由朝廷宰割。

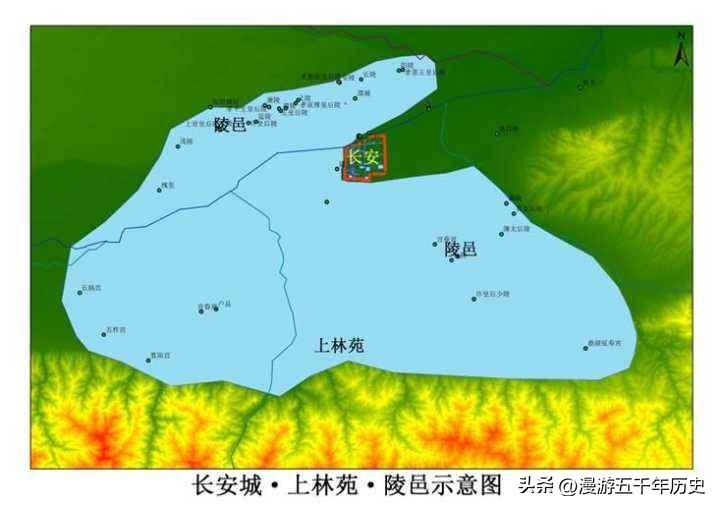

所謂陵邑制度就是將天下的豪強地主們都遷到一個地方方便中央的監控和控制,同時削弱地方的土地吞并局面。

漢王朝在皇帝死后需要修建陵墓,在這個時候同時會在陵墓周邊建立一所龐大的城市。

隨后漢朝中央政府就會以為皇帝守陵的目的將天下間各地的大地主、大富豪全部遷移到這里。

因為陵墓往往都在關中地區,距離中央朝廷很近,因此可以方便中央政權壓制監控這些地方實力派。

另一方面將地方上的地主們遷到了中央,那么地主的土地就可以分給當地的無底農民,來緩解土地兼并。

可以說正是這一制度保證了西漢時期地方豪強無法壯大,保證了中央對地方的控制。

到東漢時代因為東漢政府無力組織陵邑制度,于是地方上各大豪強地主以及士族不斷壯大,最終有了東漢政權的滅亡。

從白馬之盟,到推恩令,再到陵邑制度。白馬盟從思想上解決了劉漢政權的統治合法性問題,保證了思想的穩定。

而推恩令和陵邑制度則從制度上保證了漢王朝中央政權的地位和實力,壓縮了地方的力量來保證王朝的穩定。

正是在這三者的共同努力下,漢王朝突破了三百年的王朝宿命,達到了四百年歷史!

劉原