商鞅變法在我國古代變法史上居于重要地位,它不僅改變了一個國家社會的風貌��,增強了國家實力�����,同時也推動了時代的進步和發展。

盡管商鞅最終并沒有得到一個圓滿的結局�����,但他為秦朝發展做出的貢獻以及為后世留下的借鑒意義值得我們銘記����。

商鞅變法

變法的歷史背景

商鞅,戰國時期衛國人����,秦國著名政治家��、思想家,同時也是法家思想重要代表人物�。

公元前362年�,秦孝公繼位后頒布改革變法的決議�,發布《求賢令》,以招募賢者協助變法。

恰好此時商鞅從魏國來到了秦國,經人引薦后,商鞅來到秦孝公面前,向他提出了“霸道”的思想�,商鞅提出的思想很快便被秦孝公接受���,并且對商鞅信任有加���,他任命商鞅為左庶長開始實施變法���。

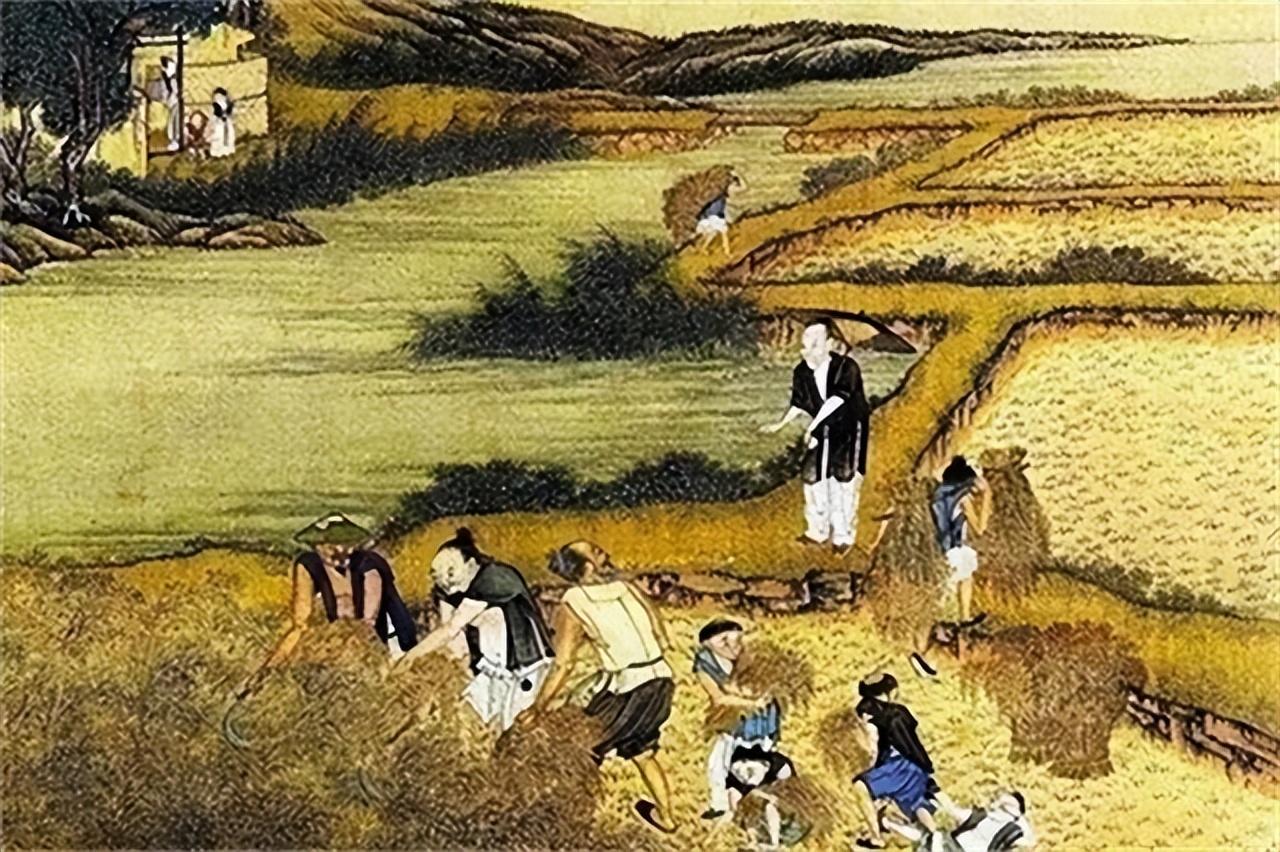

商鞅在秦國期間掌權長達二十年之久�,一直致力于變法等相關事務。變法期間�,商鞅在秦國大規模推行“廢井田����、開阡陌“并且實行郡縣制�,在秦國范圍內頗有成效。

秦孝公劇照

但當秦孝公逝世后����,商鞅變法便失去了支持與靠山,很快不少在變法中損失利益的舊貴族們便開始聯手對商鞅實施打擊報復���。

商鞅又遭到了公子嬴虔的陷害,此后便失去了秦國貴族和秦惠文王的信任����,最終被迫踏上逃亡之路���,在被秦軍抓捕后處以車裂之刑���。

許多人并不清楚商鞅變法的歷史意義����,但在商鞅離開后�,他的變法制度一直在秦國實行,幫助秦國繁榮強大。

在還沒有開始實行變法時,秦國正處于紛爭不斷的政治混局中�。當時社會仍處于大發展����、大轉型的階段���,各國之間的兼并戰爭不斷演變����,形成“強國事兼并,弱國務力守”的局面�。

商鞅

如果國家沒有擁有足夠強大的兵力便面臨被其他國家吞并的風險�,為了壯大國家實力����,許多國家都開始實行變法���。

首先是魏國的李悝變法和楚國的吳起變法���,在看到魏楚兩國實力有所改善后���,其他國家加大變法力度�。

此時正值秦孝公即位,秦國面臨內憂外患雙重風險���,為了抵御外敵并且增強本國實力,秦孝公招募賢士����,由此商鞅得已得到機會施展拳腳����。

古代戰爭

變法的具體內容

雖說秦孝公將變法大權交到商鞅手中����,但起先他并不信任商鞅的能力,所以實施變法的命令還是由秦孝公親自下達�,第一次變法也就此展開���。

變法涉及軍���、農����、政等多個方面,內容大體可分為五個部分:推行什伍連坐制度、獎勵耕織�、廢除世傾世祿制����、獎勵軍功���、建立縣制�,變法具體內容大多針對普通人民和貴族����。

通過推行什伍連坐制度和加重賦稅加強對百姓的控制,將普通民眾以十����、五為基本單位進行劃分和編制�,再登記入冊���,方便政府進行統一管理�,以便日后交付稅收和征兵入伍時有所遺漏。

同時還可以有效遏制百姓犯罪行為����,一旦出現違法行為���,身邊的人不會對罪犯產生包庇行為���,商鞅對社會管控的態度十分嚴苛�。這種不近人情的態度也曾遭到賈誼的批判����,說他的做法有違禮義、背棄倫理���。

商鞅變法的實質意義是保證民眾對于國家絕對忠誠,民眾對于政府決策不容有任何疑義�,同時國家也不能容忍民眾之中存在擾亂民心���,散布謠言之人,國家鼓勵民眾揭發舉報叛逆之人�,其獎勵機制更是等同于征戰殺敵所獲榮譽����。

在巨大的獎勵效應激勵下���,民眾似乎陷入一種狂熱的舉報效應中���,人性的缺點在利欲熏心下逐漸暴露出來���。

強權政治下民眾各自為營�,雖然這只是利用人性真實的一面,但其引領的道德觀仍有悖于天道,這也是商鞅變法的缺陷之一���。

商鞅

商鞅變法的重要目的是對民眾思想進行改造,民眾應將國家榮譽放在第一位,為國家做出貢獻所獲得的榮譽才是真正的榮譽���,其余個人行為都不值一提,國家面前沒有小我����,所有民眾應凝聚為一體����。

變法過程中�,沒有庶民與貴族之分,戶籍地位是根據功勞大小進行劃分�,即便是貴族子弟����,如果沒有功勞也會被擠出貴族圈����。

這種制度撼動了穩固三代之久的世卿世祿制,對當時社會來說,無疑是令人驚愕的舉動�。但也強調了法令面前人人平等�,在沒有親族秩序庇護下�,人人都要為國家出力出財。

商鞅劇照

變法同樣強調了農業的重要性,國家通過予以獎勵�,鼓勵民眾重農桑�,對于那些想通過經商逃避耕種勞苦的人�,國家會將他連同妻女統統收入官府貶為奴隸。

在冷酷的制度下,無人敢躲懶牟利���,所有人被限制在秩序內,無人敢違背嚴厲的法制制度。

盡管商鞅變法的制度十分嚴格,但他對中國歷史的發展確實起到了重要的推動作用。

變法之初�,百姓哀怨不斷�,但實行三年后�,百姓便以此為便,認同變法產生的積極效應。

商鞅

秦國在實行變法改革十年時間里���,社會環境產生了巨大的變化,路上掉落的物件沒有人會占為己有,晚上睡覺可以不用鎖門����,山上不再有強盜聚集���,百姓可憑借自己的力量自食其力����,人人安居樂業���。

人們一致對外�,不再有內亂產生,國家呈現出欣欣向榮的景象。雖然法律制度變得更為嚴苛���,但仍遵循德法并用的思想主張。

國家作為引領民眾的核心,首先重視的便是如何樹立國家在民眾心中的信譽�,只有政府遵守信用�,民眾才能真正相信政府頒布的各項法律條款���。商鞅為增強法律權威�,曾親自在城門“徙木立信”�,成功樹立了政府權威。

變法過程中����,商鞅不斷向民眾宣傳強調法律���,要求無論是官吏或是普通百姓都要熟知國家律法���,最后達到家喻戶曉的程度����。改革過程中強有力的措施保證民眾行為有法可依�、有法可循,既保證公民權益同時也增強國家威信力�。

立木為信(劇照)

韓非提出商鞅變法存在一定缺陷

盡管一眾學者肯定商鞅變法的積極作用����,商鞅變法的思想影響了后世許多學者���,同時也包括著名思想家���,韓非�。

韓非不僅繼承了商鞅的法家思想同時融合了申不害的“術”,盡管他是公認的法家重要代表人物�,但在韓非心中仍將商鞅視作圣人�。

《韓非子》中記載:公孫鞅之法也重輕罪����,重罪者,人之所難犯也�;而小過者���,人之所易去也,使人去其所易���,無離其所難,此治之道。

韓非肯定商鞅提出輕罪重罰的制度效力,社會的犯罪現象有所減少,百姓得以安居樂業���。但韓非也指出商鞅變法中存在的兩大缺陷�,一是尚法不尚術�,另一點是以爵授官不適用于國家治理。

韓非

尚法不尚術

商鞅重法����,申不害重術����。所謂的“術”是指君主駕馭臣民的方式���,術的運用可有效避免臣民出現蒙蔽君主等行為����。

商鞅忽視“術”的作用,造成的后果便是只要對國家立下功勞便會得到封賞���,受到尊崇,但也會存在私自立軍功的現象����,如果君主對此不嚴加管控便會出現很多奸猾狡詐的權臣�,范圍擴大后會威脅到君王的權力����。

劇照

以爵授官

以爵授官是指根據殺敵數判定官爵地位的高低,殺敵一人可加封爵位一級����,殺敵數目越多爵位也越高。想要做官只能通過在外殺敵的方式,最后管理國家治理的人一眾皆為武將出身�,這種方式限制了更多文人賢士的進言����。

而武將擅長抵御外敵���,不一定擅長治理內政���,治理國家既需要文人也需要武士����,商鞅變相否定了文人對國家治理的作用。

同時�,商鞅提出的部分法律過于嚴苛�,導致民眾無法接受�,民眾間也積攢了一定的民怨。

商鞅提出的連坐法導致百姓需要時刻提防身邊的人�,一旦發現有任何令人懷疑的行為都要上報給官府���,原本和平的關系輕易便會破裂���,人們失去了彼此的信任���,整日沉浸在猜疑與恐懼中�,社會氛圍變得緊張與不安����。

戰國百姓

長此以往,人們精神高度緊張也會失去對耕種或服役的熱情,國家經濟直接受到影響����。

法律實施的過程確實合理的“術”和循序漸進的教化過程���,只是依靠懲罰制度讓百姓直接認識到后果的可怖性,許多百姓實際上無法理解法律的真正內涵和實施的意義���。

法律存在的漏洞只能憑借百姓自己摸索甚至付出犯罪的代價才能理解法律的真實限度,所以這種嚴苛法律管制下的平和社會只能停留在表象�。重農抑商的理念由商鞅提出但一直延續到明清時期�,它的弊端也逐漸暴露出來�。

重農抑商的社會發展理念一定程度阻礙了商品貿易的發展,人人重視小農經濟,反而抑制了社會經濟的發展����。最終導致中國經濟落后于西方國家�,百姓思想極度封建固化�。

商鞅最終的悲劇結局也證實了變法的缺陷����。

變法實際上只維系了君主的個人權威����,百姓失去了個人自由和獨立思想,沒有個人價值,人們只能服務于君主����,人性逐漸被摧毀���,個人意志被泯滅����,個人無法保護個人的性命���。

法律面前�,所有人都是孤立無援的。盡管商鞅樹敵無數,但他切實為秦國的強大做出了不可否認的貢獻,盡管實施過程缺失道德情感���,但也不能完全否定他做出的改革作用�。