科技改變生活 · 科技引領未來

<cite id="ewuom"></cite>

科技改變生活 · 科技引領未來

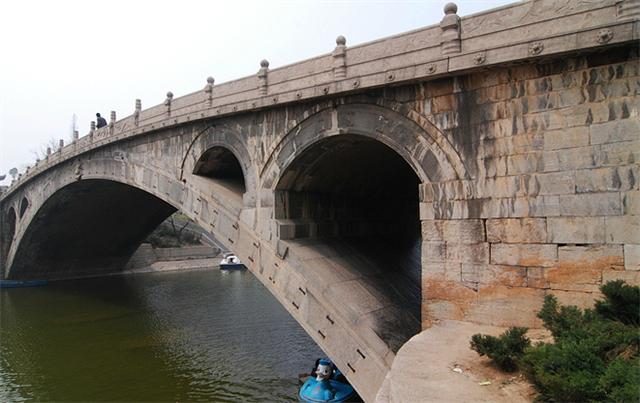

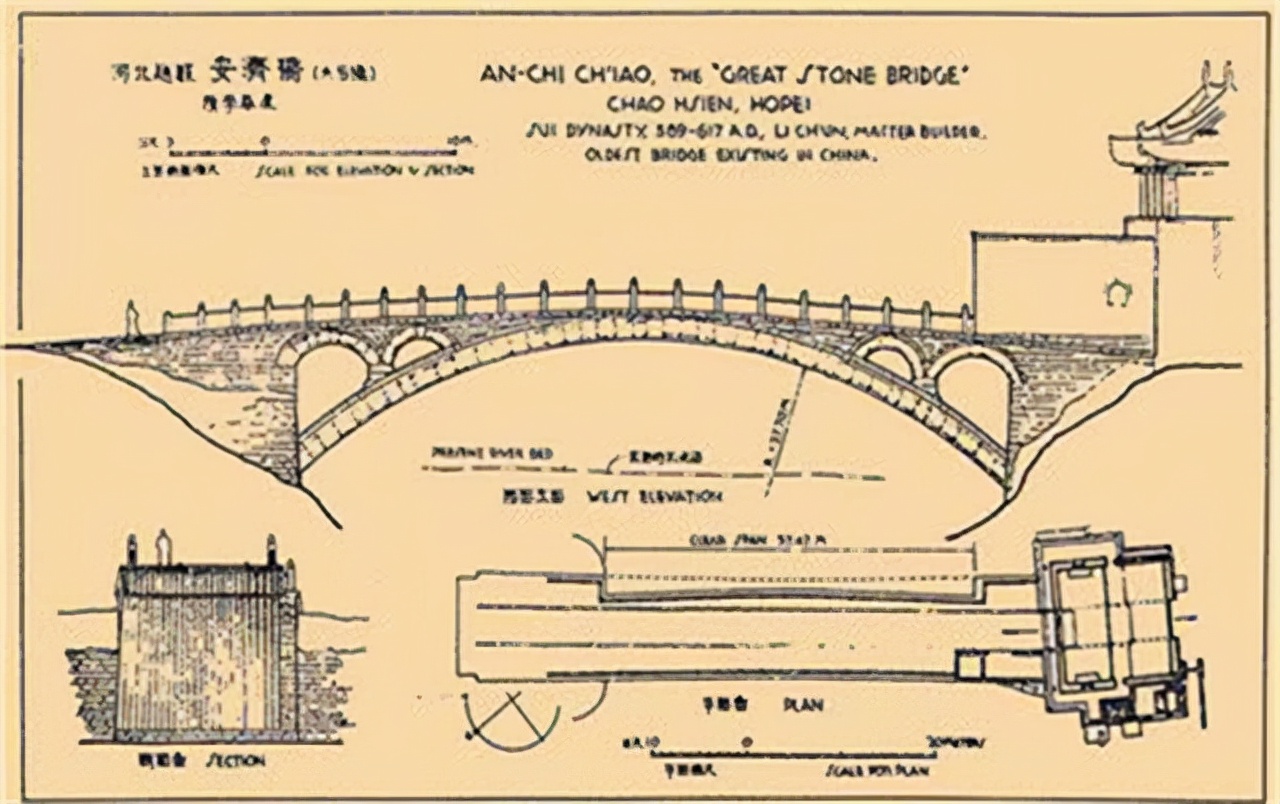

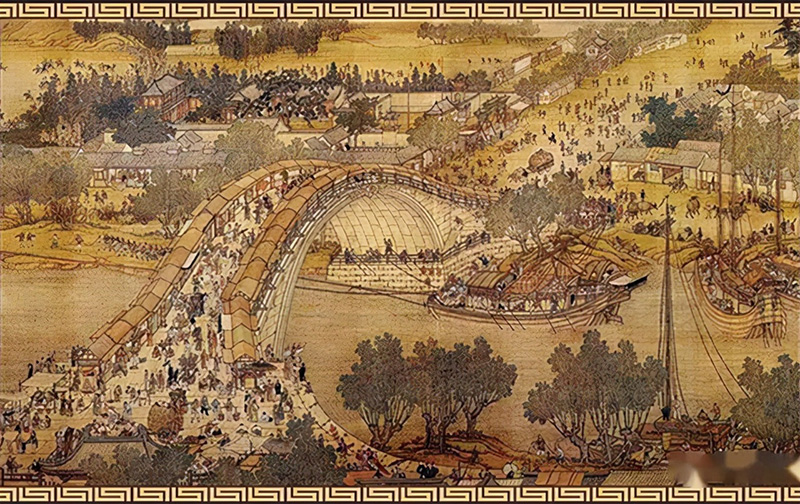

趙州橋被譽為華北四寶之一,坐落于河北趙縣,又名安濟橋,初建于隋朝,距今已有1300百多年的歷史,是當今中國乃至世界保存最為完整的古代石拱橋。

在千年之中,趙州橋命運多舛,經歷多次天災人禍,也被無數人重新規劃修整。

著名橋梁專家茅以升曾經說過:“先不管趙州橋內部結構怎樣,僅就能夠存在1300多年就說明了一切。”

而就是這樣一座凝聚了古代人智慧、帶有古典美學意味的石拱橋,卻被蒙上一層“悲劇”濾色。

63年前趙州橋曾經歷一次脫胎換骨的修繕,雖然結構更為牢固,但趙州橋的“煥然一新”也引起多位學者不滿,人們懷疑,翻新后的趙州橋,還能是趙州橋嗎?

趙州橋之所以能成為千年古橋,其坐落選址頗有一番智慧所在,大多數橋梁設計師在挑選建設置地時,都會從施工角度出發,為施工團隊減輕難度。

而在趙州橋建立過程之中,設計師李春卻在精密計算后,以橋梁堅固為出發點,選擇了建設難度頗高的粗砂之地。

洨河的粗砂之地難開工,但卻可以大大提高橋梁的承重力度,以確保橋梁的穩定性。

這也是為何在之后千年中不管風浪如何飄搖,趙州橋都能靜立一方的原因。

在當年的施工環境之下,李春的這個構想可謂是別具一格。

當然,他的創新之處不止選址這么簡單。

在設計趙州橋時,他采用圓弧拱,從而大大降低了橋拱的高度。

圓弧拱和直梁型橋相比,拱形橋最大彎距值只有直梁型的一半,而防洪泄洪能力都較強,施工難度比直梁橋低。

趙州橋的圓拱也有匠心獨運,設計師在主拱兩間各建造了兩個小孔,這兩個小孔不僅可以形成對稱美,還可以分擔洪流。既增加了過水面積,減輕洪水對橋身的沖擊,更能節省石料,減輕橋身重量。

傳統石橋往往會設立多個橋洞,此類傳統設計很容易造成橋墩被河水侵蝕,不利于小船從此行駛,也不利于暴雨天氣的排洪。

而單拱橋則完美解決了這些問題,也成為了我國橋梁建筑的創新之舉。

除了它的建筑設計有創新外,趙州橋本身還蘊含著豐富的文化內涵。

趙州橋寄托著人們對古代建筑師魯班的遐想,也寄托著無數神仙傳說故事,充滿傳奇色彩。

趙縣人人都會哼唱的《小放牛》,也和趙州橋的神話故事有關。

橋欄桿上雕刻的龍獸花草,以及蛟龍盤龍等神獸意象,無一不表明著趙州橋精神文化底蘊之濃厚。

趙州橋自建成后經歷多次修繕,到近代民國時期,橋面已然坑坑洼洼。

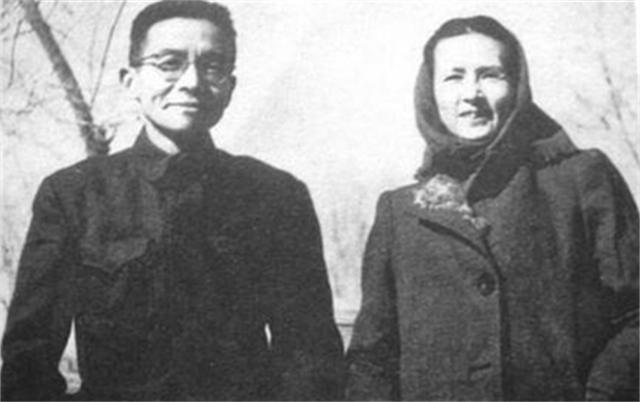

1933年,我國著名建筑大師梁思成與同事來到趙縣考察當地建筑,一眼便被趙州橋所吸引。

梁思成在文章《趙縣大石橋即安濟橋》寫道:

“這一次考察趙州,不單是得見偉麗驚人的隋朝建筑原物,并且得認識研究這千數百年前的結構所取的方式,對于工程力學方面,竟有非常的了解及極經濟極聰明的控制。”

寥寥幾行便表達了對趙州橋的贊嘆,以及發掘古代奇妙建筑的欣喜之情。

在對趙州橋進行測量過程之中,梁思成卻發覺趙州橋身上“毛病”不少。

橋西面五道券于明末毀壞,橋東面三道券,則在乾隆年間崩落,卻一直沒有修葺。

趙州橋的東面已經有十分明顯的動態趨勢,如果不及時修復,那么損壞必然會越來越嚴重,這存在千年的歷史瑰寶,也會離我們而去。

梁思成愛建筑如命,他滿懷憂慮,連忙對村民道:“這是國寶啊,要修,一定要修!”

梁思成連忙向國民政府提交報告,而當時的國民政府正陷于戰亂之中,只能暫時限制車輛通行,只讓行人通過,保證橋面不受太大損壞。

而就在籌集資金修復橋面的過程之中,抗日戰爭爆發,修橋工作又被擱置。

解放戰爭結束后,新中國成立,當地政府又將修復趙州橋一事遞請中央。

此時的趙州橋多年沒有得到保養,情況比1933年還要糟糕,面臨著坍塌局面。

1952年,河北省公安局提出建議,對趙州橋進行勘探大修,11月份,中央文化部組織專業考察部前往趙縣勘察趙州橋現狀。

勘察結果顯示,此時的趙州橋多處殘破,如果不加急修整,一旦橋面全部崩塌,損失必然更大,無力回天。

中華民族浩瀚文化不止寄托于書本,也寄托在這些物質瑰寶之中。

聽完匯報,中央立刻拍板,撥款30多萬,由中央文化部,中央交通部,河北省文化部等單位共同協作,對趙州橋進行修復工作。

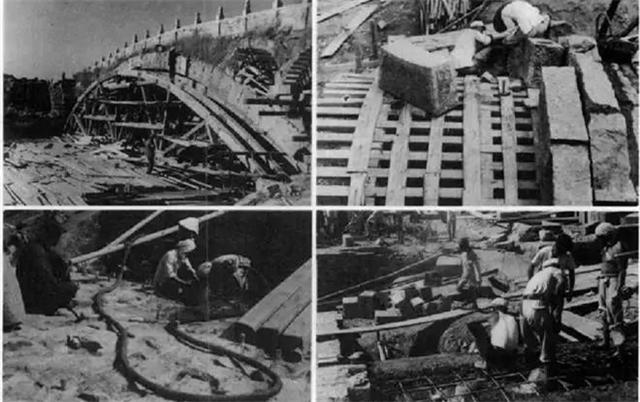

在修橋工作開展之前,工作組首先對橋身狀況進行了初步評估,在橋身及橋下河床里挖出了大小橋石1500多塊。

這些橋石經過清洗組裝,依稀能看出多年前上面雕刻的游龍花草,輝煌氣象。

這些石頭可是極其珍貴的文物遺產,工作組立刻將其封存,放入文化保管所。

打撈工作完畢后,殘破橋身的修復工作卻成了一個難題,文化部考察組提出自己的修葺方案:希望能夠保存趙州橋的舊觀,在風化殘破極其嚴重的地方更換新石料,其他地方則能修則修。

這個方案的要點在于保留趙州橋的古橋外觀,盡可能地從保護入手,少拆少建,同時他們主張利用原橋的舊技術,不要做過多干預。

這一想法雖然完美,可實施起來卻有難度,且不說現如今撥款資金不夠,光是在原有基礎上修復鞏固,當年的技術水平也不過關。

再加上如今修橋,任務緊迫,如若一拖再拖,等到橋全部崩塌,后果會更為嚴重。

因此修復部門決定先以現狀加固為主,予以適當整理。

在打撈過程之中具有一定藝術價值的舊石料,全部被送入了博物館,能夠使用的舊材料也不多,再加上古代工藝的失傳,加固也只能使用現代工藝,約百分之八十七的材料是采購的新石料,這幾乎已經算是對趙州橋的重建。

趙州橋的橋面側墻、四個小拱、護拱石、兩圈主拱和部分橋臺石,悉數被拆除重修。

而橋體的欄桿欄板部分也被拆除重置,全面修復了早在乾隆時期就已經坍塌的東側三道橋拱圈,和其他拱圈的松動問題。

對原本腰間鐵鏈接拱石也進行改造,除了外表,其里全部用鋼筋混凝土加固。

在混凝土連接下,趙州橋整個成為一整體,增加了橋面與橋墩的承重力。

根據統計,在參與修繕的460多方修繕石料中,新石料就有約400方,舊料只有約60方。

歷經千年磨損的橋面石板,在這次修葺之中也被全數更換,為了營造古典氛圍,施工人員還專門用車輪壓出斑駁痕跡。

最終,趙州橋于1958年修繕完成。

對此,梁思成很是不解,在他看來,橋體表面完全可以用原來的舊石貼面。

就算是有些地方需要更換,那也可以用其他拆下來的舊石料代替,“使整座橋恢復‘健康’、堅固,但不在面貌上‘還童’、‘年輕’。”

其橋面的整體翻新、建筑材料的大范圍更換,讓人痛心疾首。

現代工藝確實重現了趙州橋的原貌,但卻沒有承載它原有的歷史。

1963年,梁思成故地重游再次考察趙州橋,對修繕結果表示極大不滿。

他直言道:“直至今天,我還是認為把一座古文物建筑修得煥然一新,猶如把一些周鼎漢規用擦銅油擦得油光晶亮一樣,將嚴重捐害到它的歷史、藝術價值。……在趙州橋的重修中,這方面沒有得到足夠的重視,這不能說不是一個遺憾。”

趙州橋的此類情況,倒讓我想起在哲學里這樣一個引人深思的問題。

如若將一艘船的零件一個接一個更換掉,等到舊零件全部更換為新零件,這艘船還是之前的那艘船嗎?

此問題名為“忒修斯之船”,直至現在,對于此問題的答案,哲學家們還在爭論不休。

“忒修斯之船”沒有答案,但文物修復卻有著一個明確答案,畢竟船沒有意義,而古代文物卻寄托著涓涓歷史,蘊藏著千年煙火。

梁思成曾在文章中這樣說道:

“我們須對各個時代之古建筑,負有保存或恢復原狀的責任。在設計以前須知道這座建筑物的年代,須知這年代間建筑物的特征;對于這建筑物,如見其有損毀處,須知其原因及其補救方法;

須盡我們的理智,應用到這座建筑物本身上去,以求現存構物壽命最大限度地延長,不能像古人拆舊建新,于是這問題也就復雜多了。”

梁思成的思想代表著絕大多數建筑學家的意見,建筑是人與自然斗爭歷史的記錄,也是人類社會發展的記錄,更是地方社會發展的最好見證。

在1954年梁思成談到繼承祖國建筑遺產曾道:

“通過它們(建筑),我們可以了解當時社會的生活,看見當時勞動人民怎樣在當時的條件下,創造為當時社會所要求的建筑和表現那時代的思想,以及當時的各種藝術和技術的成就。因此我們必須用歷史觀點珍惜和愛護它們原來的整體。”

建筑是在各種社會文化與社會意識的要求下產生的,因此,文物建筑會將當時的政治、經濟、文化多方面地反映出來,趙州橋看上去雖然渺小,但其卻是歷史文化內涵的凝聚。

“今日之治古史者,常賴其建筑之遺跡或記載以測其文化,其故因此。”

趙州橋在經歷一番“加固”后,少了幾分浪漫風氣,多了幾分使用意義,對于一座在歷史長河中佇立千年而不倒的石橋來說,使用當真是它所追求的第一要義嗎?

社會正在騰飛,而我們的靈魂卻總要有一處棲息之地,不管是金銀珠寶還是快餐文化,都不能讓我們的精神得到喘息,只有那厚重的歷史底蘊,方能滋養我們生于中華土地上的靈魂。

而如今,仍有許多承載著歷史精神價值的物質瑰寶未能得到妥善保護。

如今我們已然不能穿越時空重現趙州橋的古樸,但我們仍可以創新保護思想,利用新興手段將趙州橋所蘊含的歷史故事傳承下去,同樣我也要將目光放在那些仍未得到妥善保護的物質文物上,只有護住歷史,我們才有底氣迎接未來。

張陽一