科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

荀子,是戰國末期著名的思想家、哲學家、教育家,儒家學派的代表人物,同時也是先秦時代百家爭鳴的集大成者。

在《荀子》一書中,荀子對儒家內部進行了不同層次的劃分,分為“大儒”、“雅儒”、“俗儒”,還提出了“賤儒”、“陋儒”、“瞀儒”、“腐儒”等名目。

荀子說:“故人主用俗人,則萬乘之國亡;用俗儒,則萬乘之國存;用雅儒,則千乘之國安;用大儒,則百里之地久,而后三年,天下為一,諸侯為臣,用萬乘之國則舉錯而定,一朝而伯。”

也就是說,如果君主任用俗人治理國家,那么即使是萬乘之國(即超級大國,一般指周朝)也會滅亡。

荀子所謂“俗人”,指的是不學無術,沒有正義感,把財富和利益作為一生追求的人;

如果任用俗儒,那么萬乘之國便能勉強存活。

所謂“俗儒”,是指在外在儀表和行為上不能體現儒者認同和原則,學說荒謬、行為雜亂,不知遵循禮義,欺惑愚眾以求衣食,胸無大志的儒者;

如果任用雅儒,那么千乘之國(一般指諸侯國)就會平安。

所謂“雅儒”,是指能與時俱進,內外如一,尊崇禮義,不懈怠、驕傲,言行均合乎法度的儒者。但他們缺乏以一知萬、觸類旁通、治理天下的本領;

如果任用大儒,那么即使是百里見方的小國,最多不過三年,也能統一天下,令諸侯臣服。

而如果由大儒來治理萬乘之國,那么一出手天下就會平定,一朝之間就會聲名顯赫。

可見荀子對“大儒”的推崇!

荀子認為,大儒具有“天子、三公”的素質。

他們效法先王,總括禮義,統一制度,能從淺顯把握廣博,從古把握今,從一把握萬,他們的一切行為都合乎禮義,遇到任何事情都能應之以道,衡之以法,處理得恰到好處。

總之,“大儒”既是品行高尚的道德家,更是大智大勇、博古通今、知一能萬、善于治國的政治家,是荀子理想中的“圣人”。

什么樣的人稱得上“大儒”呢?

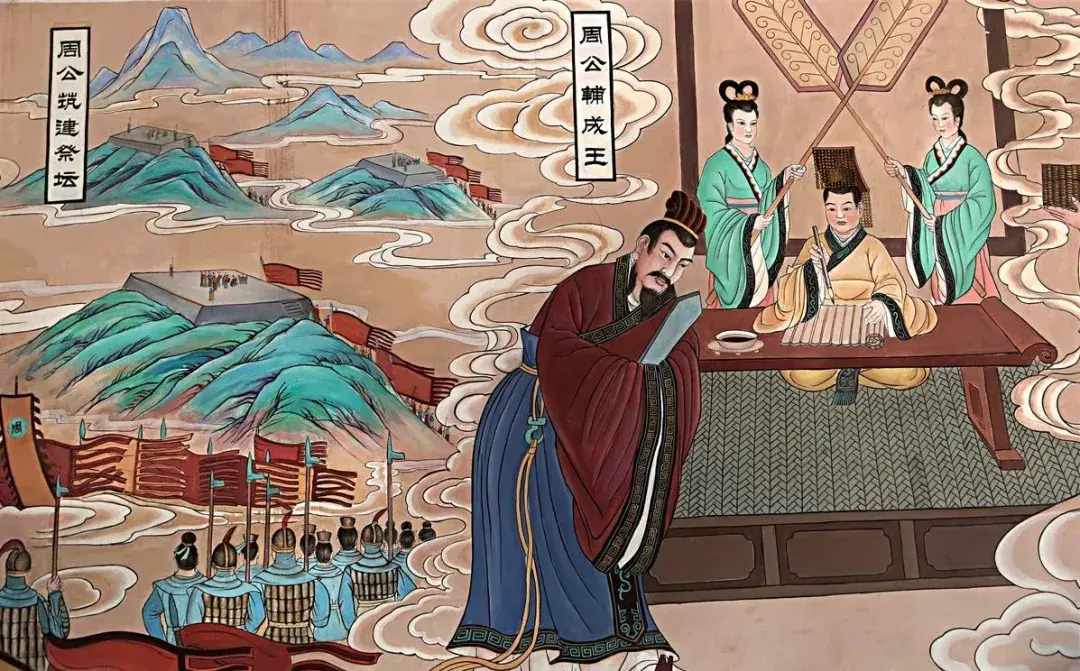

荀子認為,周武王駕崩后,周成王尚幼,周公為了國家前途而攝政,毅然誅滅叛臣管叔,追討商紂余孽,不論親疏,唯才是舉,分封諸侯,鞏固政權,并教導成王深明大義,樹立大志,繼承文武遺業,實現治國安邦的宏愿。待成王成年后,周公不貪戀天子權位,返政于成王。

周公為國家立下了汗馬功勞,其所作所為起到的功效,被荀子稱為“大儒之效”,“非圣人莫之能為”。

當然,并非要成就像周公那么大的事功才能稱“大儒”。

所謂“通則一天下,窮則獨立貴名,天不能死,地不能埋,桀跖之世不能污,非大儒莫之能立,仲尼、子弓是也。”

荀子認為,孔子和子弓雖不得勢,但他們德行高潔,才智開通,明于治道,同樣稱得上“大儒”。

總而言之,周公可謂得勢的“大儒”,孔子則為不得勢的“大儒”。

至于子弓,他在《荀子》中四次出現,但事跡不詳,具體是誰目前尚存爭議。

張同明

<strike id="yksim"></strike>