朝鮮戰(zhàn)爭已經(jīng)近70年了,到底誰才是這場戰(zhàn)爭最大的贏家?這個問題的答案直到今天仍然眾說紛紜,但有一點比較公認的是,在社會主義陣營當中,蘇聯(lián)受益良多,構建了牢固的遠東防線。

蘇聯(lián)繼承了沙俄在遠東的基本政策,維持中東路權益,并利用出兵東北,得到了大連的軍事基地,恢復至1904年以前的沙俄利益范圍,并報了日俄戰(zhàn)爭失敗的仇。

從鴉片戰(zhàn)爭開始,沙俄便已經(jīng)開始覬覦中國東北,企圖得到面向太平洋的不凍港。八國聯(lián)軍侵華時,俄軍在東北也發(fā)動了攻勢,強租大連灣,陳兵數(shù)十萬于東北,眼看就要得手,卻被日本人打破了美夢。

二戰(zhàn)后,蘇軍不但得到旅大港,還占領北半個朝鮮,比沙俄時代更進了一步。但蘇聯(lián)知道自己在遠東的實力遠遠不及美國,因此把雅爾塔協(xié)議當作準則,即使越過了三八線,也很快退回來。

中國解放戰(zhàn)爭時,蘇聯(lián)一直與國民政府保持著正常的外交關系,也沒有對中共進行官方的援助。渡江戰(zhàn)役后,蘇聯(lián)大使隨國民政府撤到廣州,反而是美國大使司徒雷登留在了南京,希望中共能承認中美之間的不平等條約,以換取美國對中共的承認。

事實上,這不僅是美國人的想法,也是蘇聯(lián)人所愿。國民政府簽的那些條約對他們非常有利,承認他們的在華特權,只要這些條約繼續(xù)生效,美蘇可以不在乎誰上臺。

可是,以毛澤東為首的中共領導人不吃這一套,不但廢除了與西方國家之間的一切不平等條約,還要求與蘇聯(lián)簽訂平等條約。為此,毛澤東不惜得罪斯大林,也要收回中東鐵路、旅大港等中國主權。

沒過多久,朝鮮爆發(fā)了,越來越多的證據(jù)表明,斯大林是支持武力統(tǒng)一朝鮮半島的。如果勝利,蘇聯(lián)將把勢力范圍推進到對馬海峽,與駐日美軍隔海相望。

如果失敗,敵人將陳兵鴨綠江畔,中國將不得不需要蘇聯(lián)來提供軍事保護。中東路和旅大港問題便可以重新談判,說不定中國會求著蘇軍留下呢。反正無論如何,蘇聯(lián)都穩(wěn)賺不賠。

戰(zhàn)爭的發(fā)展頗有戲劇性,眼看北朝鮮即將成功時,被美軍突然翻了盤,人民軍全面崩潰,南韓軍已經(jīng)看到了鴨綠江西岸的燈光。一個嚴峻的問題終于擺在了中共領導人的面前,要不要出兵朝鮮?

從各個角度來看,中國都沒有出兵朝鮮的理由和實力,內(nèi)戰(zhàn)還沒有徹底平息,西南、西北都在大規(guī)模剿匪。中國的工業(yè)實力更是連美國的零頭都比不上,拿什么去和美國人拼?

在中共高層,反對出兵的大有人在,理由也很充分。可以說,中國不會出兵,至少不會全面介入朝鮮戰(zhàn)爭,這是美蘇領導人的共識。但中國還是決定出兵了,用一支步兵部隊去迎戰(zhàn)海陸空立體化的美國軍隊。

更出乎意料的是,中國軍隊竟然僅憑輕武器就把十六國聯(lián)軍(美、英、加拿大、澳大利亞、新西蘭、荷蘭、法、土耳其、泰、菲律賓、希臘、比利時、哥倫比亞、埃塞俄比亞、南非、盧森堡)給打敗了,戰(zhàn)線重新回到了三八線,中國付出約十九萬名戰(zhàn)士的生命!從這一刻開始,中國不再是國際大戰(zhàn)略上的一顆棋子,而是晉身為棋手,只是當時很多人還沒有意識到。

斯大林也很激動,雖然東北特權再也無法保持住,但強大的中國為蘇聯(lián)承擔起遠東的防務重任,大大減輕了蘇聯(lián)的壓力,從此可以全心全意地經(jīng)營歐洲。

這才是蘇聯(lián)支援中國156個大型項目,幫助中國建立工業(yè)體系的真正原因。作為盟友,必須有足夠的實力才會得到尊重,否則人家只會把你當成豬隊友,說不定還希望你加入敵方陣營呢。

就像二戰(zhàn)時的意大利,戰(zhàn)前有人笑稱,德國只需要5個師就可以打敗它,卻要用20個師來保衛(wèi)它。這句話不幸而言中,德國人攤上了一個豬隊友。

朝鮮戰(zhàn)爭的結局其實是個意外,美國和蘇聯(lián)都達到了大部分目的,但美國人代價慘重,在全世界面前丟了臉面。蘇聯(lián)坐收漁翁之利,平穩(wěn)度過了戰(zhàn)后最困難的階段,僅提供了一些武器裝備,便得到一個強大的盟友。朝鮮戰(zhàn)爭的勝利,使蘇聯(lián)具備了極其有利的戰(zhàn)略地位,優(yōu)勢極大。

可惜,斯大林之后的蘇聯(lián)領導人沒有體會到中國強大的意義,想把中國變成像東歐國家那樣的蘇聯(lián)小弟,結果導致中蘇決裂,蘇軍不得不在遠東部署大量兵力,白白耕費了國力。

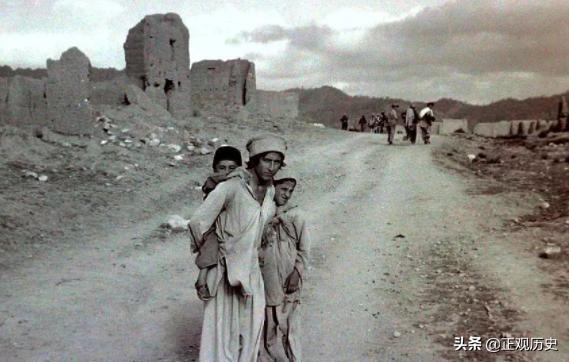

在遠東被包圍的情況下,為了在南亞取得戰(zhàn)略突破,蘇聯(lián)又發(fā)起阿富汗戰(zhàn)爭,打了十年卻一無所得,最終引發(fā)蘇聯(lián)解體。一副好牌就這樣打爛了。