詩話飲馬長城窟

閻克敏

“飲馬長城窟,水寒傷馬骨”這是東漢詩人陳琳的詩句;“千乘萬騎動,飲馬長城窟”這是隋煬帝楊廣的詩句;“漢兵來伐胡,飲馬長城窟”這是南宋詩人戴復古的詩句;“我來長城下,飲馬長城窟”這是元代詩人陳宜甫的詩句。

這些詩的共同詩題為《飲馬長城窟行》。而分屬各朝代、遠隔千百年的詩人何以用同題賦詩抒懷?而飲馬長城窟又是怎樣一種詩題呢?《辭源》解釋說:“《飲馬長城窟行》,古樂府瑟調曲名,又稱《飲馬行》。古辭云征戍之客至于長城而飲馬,婦思念其勤勞,故作是曲。”這就是《飲馬長城窟行》的由來,它是漢代樂府相和歌瑟調曲名。

歷代以《飲馬長城窟行》為題的作品很多,大都以征戍為內容,其中以漢末建安七子之一的陳琳所作的一首較為有名。陳琳該詩落筆即以“飲馬長城窟,水寒傷馬骨”為開篇,通篇通過吏卒對話和夫妻通信,來反映和揭露統治者修筑長城無休止的勞役給人民帶來的極大苦難,表現了詩人對人民的關注和同情。

晉代詩人陸機在同題詩中寫道:“驅馬陟陰山,山高馬不前”,“戎車無停軌,旌旆屢徂遷。仰憑積雪巖,俯涉堅冰川”,“將遵甘陳跡,收功單于旃。振旅勞歸士,受爵藳街傳”。此詩和陳詩同樣以秦漢和匈奴嚴重對峙為背景,反映了軍旅生活的艱苦,不同的是此詩歌頌了出征戰士保家衛國,爭先立功昂揚向上的精神風貌。

南朝詩人張正見,歷仕梁陳。其《飲馬長城窟行》寫盡了戰士行軍艱苦、返鄉心切的痛苦心情。詩中寫道:“秋草朔風驚。飲馬出長城。群驚還怯飲,地險更宜行。傷冰斂凍足,畏冷急寒聲。無因度吳坂,方復入羌城。”

《飲馬長城窟行》這一樂府詩題,不僅詩人們用來表現征戍生活,就是開疆拓土、平治天下的封建帝王如魏文帝曹丕、隋煬帝楊廣、唐太宗李世民等也樂于用來抒寫自己的雄才大略。隋煬帝楊廣和唐太宗李世民的詩作皆以和北方強鄰突厥的對峙關系為背景來寫景抒懷。請看隋煬帝楊廣示從征群臣的詩作:“肅肅秋風起,悠悠行萬里。”“北河秉武節,千里卷戎旌”,“撞金止行陣,鳴鼓興士卒。千乘萬騎動,飲馬長城窟。秋昏塞外云,霧暗關山月。緣巖驛馬上,乘空烽火發。借問長城候,單于入朝謁。濁氣靜天山,晨光照高闕。”真實記錄了大業三年(公元607年)秋,隋煬帝北巡塞外、駐蹕榆林,突厥可汗朝覲的史實。而“秋昏塞外云、霧暗關山月”一聯亦是描摹塞外風光的佳句。唐太宗李世民一代雄主,在《飲馬長城窟行》詩中對壯闊的塞外自然風光給以生動描述:“塞外悲風切,交河冰已結。瀚海百重波,陰山千里雪。迥戍危烽火,層巒引高節。悠悠卷旆旌,飲馬出長城。塞沙連騎跡,朔吹斷邊聲。”同時抒發了攘外安邊,混一天下的雄心壯志:“揚麾氛霧靜、紀石功名立。荒裔一戎衣,云臺凱歌入。”

晚唐詩人陳標在《飲馬長城窟》詩中寫道:“日日風吹虜騎塵,年年飲馬漢營人。千堆戰骨那知主?萬里枯沙不辨春。浴谷氣寒愁墜指,斷崖冰滑恐傷神。金鞍玉勒無顏色,淚滿征衣怨暴秦。”該詩仍以飲馬長城、征戍邊塞為內容,極寫征戰之苦,但詩之形式已非兩漢樂府,而是唐代興起的另一種新的詩體——七言律詩了。

唐代之后,仍有詩人創作以《飲馬長城窟》為題的詩作。南宋詩人戴復古詩云:“朔風凜高秋,黑霧翳白日。漢兵來伐胡,飲馬長城窟。古來長城窟,中有戰士骨。骨久化為泉,寫來吃不得。聞說華山陽,水甘春草長。”該詩以飲馬長城窟和牧馬華山陽兩相對比,來表達詩人厭惡戰爭、渴求和平的愿望。元代詩人陳宜甫在《飲馬長城窟》詩中傾訴了詩人對昔時“辛苦事甲兵”的飲馬人和“怨哉筑城卒”冤怨的同情:“縈紆九千里,死者如牛毛。骨浸窟中水,魂作泉下鬼。朝風暮雨天,啾啾哭不已。”并發出“昔人有哀吟,吟寄潺湲聲。潺湲聲不住,欲向何人訴!青天不得聞,白云又欲暮。此恨應綿綿,平沙結寒霧”的感嘆。詩人于“邊境方清寧”之時,乘馬來到長城窟邊,追懷往史,感傷征戍,以無限悵惘之情作結本詩。

飲馬長城窟,這個千百年來令詩人們魂牽夢縈、吟詠不輟之地究竟在哪里?

《廣題》說:“長城南有溪坂,上有土窟,窟中泉流,漢時將士征塞北,皆飲馬此水也。”只是確定了大方位:塞北長城南。倒是地方志的說法較為具體明確,清末人德溥編纂于光緒十年(公元1884年)的《豐鎮縣志》卷二云:“飲馬長城窟,即白道泉。”“在歸化城(今呼和浩特市)北無疑,省志(指《山西志》)云大同北有白道泉,誤矣。”北魏著名地理學家酈道元在其名著《水經注》中談到黃河支流芒干水(今大黑河)時說:“芒干水又西南,逕白道南谷口,有城在右,縈帶長城,背山面澤,謂之白道城。自城北出有高坂,謂之白道嶺。沿路唯土穴出泉,挹之不窮。余每讀《琴操》,見《琴慎相和雅歌錄》云:飲馬長城窟。及其跋陟斯途,遠懷古事,始知信矣,非虛言也。顧瞻左右,山椒之上,有垣若頹基焉,沿溪亙嶺,東西無極,疑趙武靈王之所筑也。”

上述這段話是酈道元的親歷記錄。當年酈氏從白道城到武川鎮,翻越白道嶺,見到了“沿溪亙嶺,東西無極”的趙長城和挹之不窮的土穴出泉,并在長城窟邊飲馬小憩,“跋陟斯途,遠懷古事”,“飲馬長城窟”這五個字自然而然地從腦海中浮現了出來。

歷史上歷朝歷代,或征或戍,白道皆是控扼陰山南北的咽喉要道,堪稱陰山之鎖鑰,具有十分重要的戰略地位。漢時北征將士從云中、定襄二郡出發遠征匈奴,大抵皆從白道經過,飲馬于趙長城下水量豐沛的出泉土窟白道泉。白道嶺上趙長城,白道嶺中白道泉,這里就是飲馬長城窟的故鄉。酈氏之論,“始知信矣,非虛言也。”后人有感于飲馬長城窟及其詩話,作詩詠道:“飲馬長城窟,陰山白道泉。古來多少事,慷慨入詩篇。”

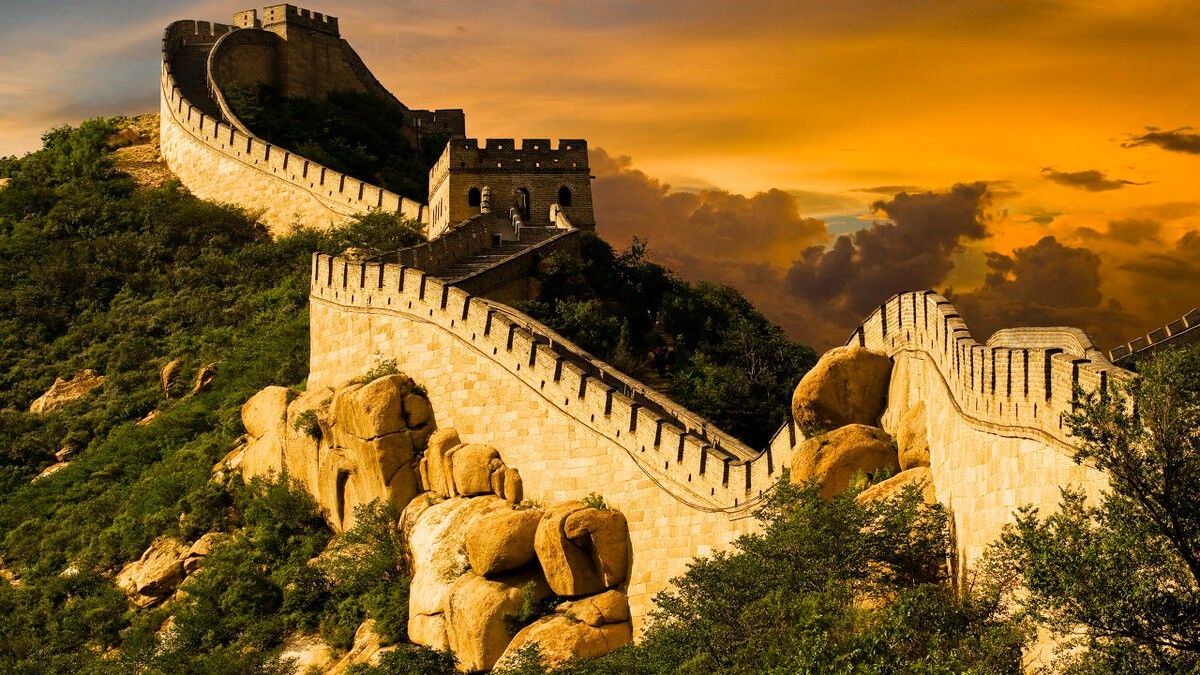

如今千年的古白道,已成呼武通衢大道。游人每經此途,登長城,掬清泉,遙想當年秋草朔風,將士飲馬;寒煙落日、騷客詠懷的悲壯凄婉情景,怎能不令人感慨系之!