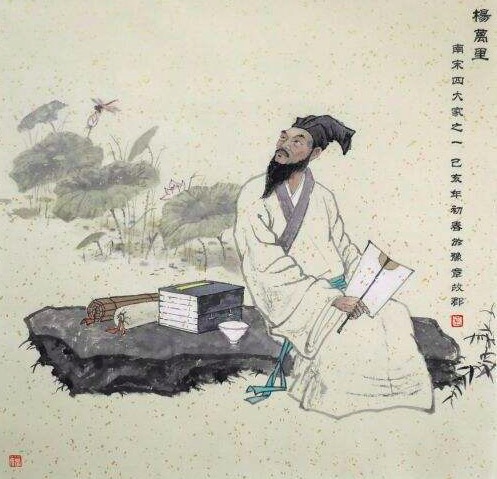

楊萬里(1127年10月29日—1206年6月15日) ,字廷秀,號誠齋,自號誠齋野客 。吉州吉水(今江西省吉水縣黃橋鄉椪塘村)人。南宋文學家、官員,與陸游、尤袤、范成大并稱為南宋“中興四大詩人”。其文學風格,有其自家面目,有所謂“誠齋體”之稱。這種“別出機杼”的形成,都源于創作自覺與生命遭遇中的反思,積累而致積變,是從學習前人又不蹈襲前人風采中,力主新創“之精”的文學道路,他的作品大多呈現出自己獨特的風貌。

楊萬里的作品內容多取自于親身經歷,正如他在《感興》一詩中說:“去國還家一歲陰,鳳山錦水更登臨。別來蠻觸幾百戰,險盡山川少心。何似閑人無藉在,不妨冷眼看升沉。荷花正鬧蓮蓬嫩,月下松醪且滿斟。”如此山水登涉、荷花月色的“多少心”,更有所謂“江風索我吟,山月喚我飲。醉到落花前,天地為衾枕”的生活寫照。

楊萬里的曠放與閑適,透露出一種無奈的抉擇。其向往“無籍在”的一身輕,是在“險盡山川”的政黨斗爭中,體悟出來的,為免黨爭之禍,只好跳脫險惡的政治環境,從而“不妨冷眼看升沉”的態度,以離塵而不離世,作為“恒留余地以藏身”。他在《謝御寶封回自劾狀表》中說出了無奈的愿望:“臣迫于成命,恪所居官,危跡難安,少緩東門之車馬,踰時申控,終采南山之蕨薇”。楊萬里的作品是以個人生活寫照為主,又因黨爭畏禍之故,致有“恒留余地以藏身”的思考,因此他所寫的賦作,幾乎都是他個人生活的寫照,且多為詠物之作,或抒情,或說理,或狀物,或寫景。故其藝術特色多融合在情、景、理之中,因此賦中“物”的角色,便是主要的媒介。

一、楊萬里作品中的形象描繪

詠物賦的主體是物,因此如何藉物的形象,傳達出“意在言外”的情、景、理,需藉由觀察現實的物象,描繪出“物”的生動化,并于此摹繪出象與非象間,使之產生一種意趣,一種聯想,這就得有相當高的藝術技巧。楊萬里賦的美學意識,其一較為顯著的是生動活潑的形象描繪。《浯溪賦》是一首兼具寫景、詠史、議論、抒情的佳作,其賦云:

予自二妃祠之下,故人亭之旁,招招漁舟,薄游三湘。風與水其俱順,未一瞬而百里。欻兩峰之際天,儼離立而不倚。其一怪怪奇奇,蕭然若仙客之鑒清漪也;其一蹇蹇夸夸,毅然若忠臣之蹈鼎鑊也。怪而問焉,乃浯溪也。蓋唐亭峙其南,晤臺篩其北。上則危石對立而欲落,下則清潭無底而正黑。飛鳥過之,不敢立跡。予初勇于好奇,乃疾趨而登之。挽寒藤而垂足,照衰容而下窺。忽焉心動,毛發森豎。乃跡故步,還至水滸。剝苔讀碑,慷慨吊古。倦而坐于釣磯之上,喟然嘆曰:惟彼中唐,國已膏盲。匹馬北方,僅獲不亡。觀其一過,不日而殺三庶,其人紀有不敦矣夫!………

這篇賦的首起,以歷史建筑,二妃祠、故人亭引入薄游三湘的沿途風光。所描繪的山形是以擬人化為之,如“蕭然若仙客之鑒清漪”、“毅然若忠臣之蹈鼎鑊”,使原本生硬的巖石,頓時靈活若現。仙人與忠臣,一道一儒,蕭散與剛正也成了意識形態的對比,且語言著重在視覺的變換,使之產生移動式的景象,所以視覺印象是“怪怪奇奇”、“蹇蹇夸夸”。其中目光隨空間“兩峰”、“南北”、“上下”的變換,使視覺的不確定性,移轉至心里的感受“忽焉心動,毛發森豎”,正所謂“上則危石對立而欲落”、“下則清潭無底而正黑”,連飛鳥都不敢立跡,何況于人,此種由形塑到心感,給人如親身經歷般的震撼,有如立體動畫一般。

《秋暑賦》寫造物者的寒、暑、風、雨無關乎人之通塞,誰都無法逃過造物之化機。

楊子心疲于詩而病腥,目疲于書而病眚,故其畏熟如喘牛之見月,其喜冷如渴井而得綆。丁亥八月秋暑特甚,蓋歲行之十期,未有今歲秋陽之強梗。楊子不堪其熱,仰而嘆曰:江南何物以餉饋,惟春寒秋暑之二味,古諺有謂也。安得萬里之長風,吹層云滿太空,以蕩此秋陽之余紅者耶?疇昔之夜,袒肩露足,呼竹君以為床,命桃笙而同宿。見一熒之青燈,猶憎其助秋暑而為酷。夜半驚起,飛雨驟至,劃悲風之怒號,借一鼓之聲勢。淅淅乎牖戶之欲灑急雪也,洶洶乎松竹之摧落枝葉也,磔磔乎茅屋之震響將壓也。犬雞夜嗚,兒女咿嚶,縮頸入腹,皆作寒聲。楊子亦震掉,瑟縮而不寧。視締給其若讎,嘆衣褐之未營。既不能寐,坐而太息日:凍者愿烈日之不夕,暍者思秋氣之一滌。不得則思,既得則悲。悲與思其循環,老忽至而不知。仰千載,孰能逃造物之化機?………

楊萬里喜冷畏熱,時值秋天,正是江南秋暑時節,又逢“歲行之十期”,秋暑特甚,連“一熒青燈”,都覺有助暑為酷之感。并用“飛雨驟至”的聲情,寫“半夜驚起”。以下全用“以聲名狀”,以聲寫情,如“悲風之號”、“一鼓之聲勢”、“淅淅而急雷”、“洶洶乎”、“磔磔”、“雞犬夜鳴”、“兒女咿嚶”,以至后來的“坐而太息”。其中寫風來之速、風來之急,寫雨來敲窗,寫枝葉摧折,寫茅屋震響,從聲狀以至由聲而情,寫雞犬之驚擾,寫兒女之驚恐。而其中最傳神的是“縮頸入腹”,把“瑟縮不寧”的情狀,鮮活地如在目前,儼然如一幕驚悚的電影畫面。前文說熱不可耐“袒肩露足,呼竹君以為床,命桃笙而同宿”,后文說“視締給其若讎,嘆衣褐之未營”,故而引出一段哲理說“凍者愿烈日之不夕,暍者思秋氣之一滌。不得則思,既得則悲”。這是藉由形象語言描繪出的景象,令人有所感有所悟的成果,沒有聲狀之理,就沒有聲情之悟,這是楊萬里狀物寫生的藝術成就。

《月暈賦》寫月的變化,寫人生的無常。

楊子與客暮立于南溪之上,玩崩云于秧疇,聽古樂于蛙水,快哉所欣,意若未已。偶俗士之足音,予與客而亟避。退而坐于露草之徑,衣上已見月矣。寒空瑩其若澄,佳月澈其如冰。一埃不騰,一氛不生。楊子喜而告客曰:“吾聞東坡先生之夫人曰:『春月之可人,非如秋月之凄人也。』”吾亦曰:“今之時則夏矣,月尚春也。”言未既,微風颯然,輕陰拂然。驚五色之晃蕩,恍白虹之貫天。使人目亂而欲倒,如觀江波之漩而身亦與之回旋。楊子懼而呼客曰:“月華方明,奚驟眩焉;紺曼方潔,奚忽變焉?”客曰:“適有薄云,莫知所來,非北非南,不東不西,起于極無之中,忽乎明月之依。輪困光怪,相薄相蕩而為此也。殆紫皇為之地,而風伯為之媒歟?”楊子釋然曰:“所謂月暈如蜆者,不在斯乎?不在斯乎?方詳觀而無厭,乃霍然而無見。蓋月以有云而隱,復以無云而顯也。云以一風而聚,還以一風而散也。”楊子若有感焉,乃告客曰:“天下之物,孰非月之暈耶?………

這是一篇詠物的文賦,并藉詠物申言聚散無常之理。此賦以動態畫面呈現,首先以主客“玩崩云于秧疇,聽古樂于蛙水”的歡欣情形,呈現景與人與情的薄暮景象,在隨時間移動至“衣上之月”、“月之若冰若澄”,進入主題“月暈”的描摹。從繪畫的角度看,寫月光、月形,容易,寫月暈難,難在模糊之中的似與不似,若使月之全角具象存在,容易,但使之全角而無邊線則難。但若單單從文字的描述更難,因此就物擬物容易落入形象紀實,而失去“月與暈”主客體關系的活潑性。楊萬里寫月暈,從觸覺導入視覺,再從視覺引入精神層次,達到“暈”的效果。故其賦說“微風颯然,輕陰拂然。驚五色之晃蕩,恍白虹之貫天。使人目亂而欲倒,如觀江波之漩而身亦與之回旋。”在目亂的情況下,形神錯亂,南北東西而莫辨,故云:“適有薄云,莫知所來,非北非南,不東不西,起于極無之中,忽乎明月之依。輪困光怪,相薄相蕩而為此也。”將云之聚散與月暈之明暗,變幻成視覺與精神的交融,這種擬物狀物的描摹,不止于物象的寫真,而是透過形象的靈動性,將物理無形地移轉成事理,進而成為生命順逆的一種借鑒,即其賦中所謂的“天下之物,熟非月之暈耶?”這也正是成功的形象語言,所造就的藝術境界。

二、楊萬里作品中的以虛寫實

寫物貴在似與不似之間,摹境旨在虛與實之辨。寫實要在言外之意,虛擬重在寤寐難分,故狀物要離形得似,造境要有移位之思。也就是形似與寫實并不僅僅于物象,須含不盡之意的虛境,但虛境又不得不在實境里,始得妙趣。楊萬里賦的另一特色,就是以虛寫實。他的《梅花賦》云:

……爰策枯藤,爰躡破屐,登萬花川谷之頂,飄然若絕弱水而詣蓬萊,適群仙,拉月姊,約玉妃,譙酣乎中天之臺。楊子揖姊與妃而指群仙以問焉,曰:“彼縞裙而侍、練蛻而立者為誰?”曰:“玉皇之長姬也,上彼翩若驚鴻、矯若游龍者為誰?”曰:“女仙之飛瓊也。”“彼膚如凝脂、體如束素者為誰?”曰:“泣珠之鮫人也上“彼肌膚若冰雪、綽約若處子者為誰?一曰:“藐姑射之山之神人也。”其余萬妃,皓皓的的,光奪人目,香襲人魄,問不可徧,同馨一色。忽一妃起舞而歌曰:“家大庾兮荒涼,系子真兮南昌。逢驛使兮寄遠,耿不歸兮故鄉。”歌罷,因忽不見。旦而視之,乃吾新植之小梅,逢雪月而夜開。

仲冬似春,已而又變飛雪滿天,飲酒登高所見梅花的景象,其所描繪的技法,是以超現實的虛境寫現實的物象。幻與境并陳,虛與實并置,有如夢境一般。其中“楊子揖姊與妃而指群仙以問”,是一種夢幻。與其說是一種幻境,不如說是一種情感投入的寫照,想藉由情感意動,開展出眼所見,心所感的情景。

其題為梅花賦,但文中未提及就梅花其形摹寫,只就其馨色說“皓皓的的”、“香襲人魄”,其余梅花形象,皆以神話人物,凸顯其清新、秀雅、高遠、脫俗,不可狎玩的美姿。如“彼縞裙而侍、練蛻而立者”“彼翩若驚鴻、矯若游龍者”“彼膚如凝脂、體如束素者”“彼肌膚若冰雪、綽約若處子者”以及數不盡,紛然驚艷的萬妃。以物擬人,以物擬神,神而神之,所有物象多從虛處落墨,飄飄然,恍恍惚惚,將實境的形,提升至神似的境界,強化了眼見位移之思,達到物凝形象的超越精神。

《歸歟賦》是十六首中少數的騷體賦。其內容在寫宦途之羈身,不得享受親情的感嘆。

系端月之涉七兮,諏其日則曰人。倦予游于道路兮,念求以憩予神。豈不愛窗月之娟好兮,睡鄉檄予以卜鄰。曾不及于解衣兮,遑暇脫予之巾?怳栩栩以一適兮,忽乎還家而及門。忘予身之為羈兮,驟喜覲予之親。炯鶴發之予照兮,一哂以勞予勤。環兒女之挽袖兮,犬雞亦為之載欣。予親呼酒以予酌兮,奚未舉而既失?驚客舍之已晨兮,窗不見月而見日。風挾寒以薄人兮,巧尋罅以入室。纔予親之膝下兮,夢覺而千其里。湛清盧之易溢兮,潸予面其如洗。推予枕其不能寐兮,捐衾裯而又不能起。嗟予生之艱勤兮,墨兵納我于學林。…………夢歸而不歸兮,不念吾親之指噶。歸歟歸歟,豈南溪之無泉兮,南山之無蕨!

摹寫歸歟之情感,在于夢境與現實之轉換,也就是虛與實的位移。由于現實環境的“宦羈”之故,歸而不可得,無可奈何之下,以致產生心理的想望,以致從現實中抽離,進入夢境找到情緒的慰藉。情感的傾向與抒發,在想望之不得已時,如何含蓄地傳達強烈的情感,又要不能太露,因此藉虛境來寫實。楊萬里寫“驟喜覲予之親”、“環兒女之挽袖”、“予親呼酒以予酌”等歡欣的場景,是從虛處落墨,也就是“夢覺而千其里”、“夢歸而不歸”,不是現實的親臨實受。由于不是實際親身感受的歡會,與日夜想望的情感,造成現實的矛盾,故有“湛清盧之易溢兮,潸予面其如洗”的無限傷感,以至有如何由虛境,位移成實境之思,那就是“歸歟歸歟,豈南溪之無泉兮,南山之無蕨”的決心。

以虛寫實是一種精神投射,是一種有似夢寐的情景,這可以產生現實與理想的沖突,并在沖突情境之中,呈現想象的情感張力,使要傳達“歸而不得歸”的無奈感,擴充描摹的藝術力量。《木犀花賦》寫秋夜與客醉后,桂花香味撲鼻,而虛實相生的情境。

秋氣已末,秋日已夕。楊子觴客,客醉欲出,偶云物之凈盡,吐霽月之半璧。楊子鼻觀,若有觸焉。澹空山之何有,驚妙香之郁然,急謂客曰:“是必有異,吾與子盍小觀之?”行而求之,無物可即也,舍而不求,又不能自息也。天風驟來,其香浩蕩。楊子乃凝神而從之,忽欣然而獨往。蓋吾履未出于柴門之裹,吾身已超于廣寒之上矣。水國湛湛,不足以為其空明而深靚也;雪宮皚皚,不足以為其高寒而迥映也。玉階之前,有團其陰,蔚乎瑠璃之葉,槭乎瑟琴之音。天葩芬敷,匪玉匪金,細不逾粟,香滿天地。蓋向者之所聞,乃于茲其良是。摩挲玉蟾蜍而問焉,亦不知其名,而字之曰桂。吾甚愛之,欲求其裔,將刈其枝,以修月之玉斧,瀹其根于銀河之秋水,移之以歸,執我庭砌,羿妃俯然而不悅曰:“予將白之于帝。”楊子聳然而悟,月尚未午,客亦未去,顧而見木犀之始花,宛其若天上之所睹.笑而問客曰:“口之茲游夢耶?醉耶?”惘然不知其處。

香味是一種感受,甚至說是一種物感以至于心感的精神層次。楊萬里由“鼻觀”,將嗅覺“驚妙香之郁然”,透過“是必有異”,移轉為一種觸覺“無物可即”,又推衍于視覺“澹空山之何有”,然后將此三者融鑄成幻覺。其中“楊子乃凝神而從之,忽欣然而獨往”,開啟了虛境的月宮之旅。有了月宮之旅,就能開展移位之思,著題于木犀花。所以現實的環境,一變而為虛境之景,即所謂“蓋吾履未出于柴門之裹,吾身已超于廣寒之上矣”。而虛境的“水國湛湛,不足以為其空明而深靚也;雪宮皚皚,不足以為其高寒而迥映也”,是一種情感投入的想象,這種情感渲染成的景致,非虛非實,虛實相生。

這是情感創造的虛景,是從大處描摹,再從景到物,然后集中主題“木犀花”,即所謂“玉階之前,有團其陰,蔚乎瑠璃之葉,槭乎瑟琴之音。天葩芬敷,匪玉匪金,細不逾粟,香滿天地。蓋向者之所聞,乃于茲其良是。”最后凝縮成寫木犀花之與風,木犀花之味,木犀花之色,木犀花之形,然后落實到花葉的實境實物,與大處周遭的景,相互映襯出虛與實,因此從“亦不知其名”到覺知“而字之曰桂”,所以說“楊子聳然而悟”。其中“夢耶?”“醉耶?”旨在呈現實境里的出位之思,而虛境的摹繪,正是將實境的美感經驗,推升至虛實相生的迷幻境界之中。

楊萬里的說理,落在虛實之間,著重以形、音之象,令人產生現象之外的情趣。這種以生活觀察镕鑄個人的思想情感,出之以形象表現的語言文字藝術,寫生活,寫物象,寫思想,寫感情,然后“會通物我”、“情境交融”、“虛實轉換”的藝術呈現,使個人在現實生活之中超脫出來,讓情感有了寄托,思想得以開闊,胸中塊壘釋然,安住生命順逆,其文學價值,無異也是一種教化。

楊萬里辭賦作品是繼北宋梅堯臣、歐陽修、蘇軾之后的另一高峰。其作品從“物”到“人”以至“自然”的省思,透過語言文字的藝術形式呈現,自有其文學意義的價值。楊萬里作品透過景、物與情的融會,呈現想象的藝術美學,其價值性仍不減于社會國家的描摹。從上述的“形象描繪”、“以虛寫實”兩項詮釋之中,楊萬里賦的藝術形塑,有其獨到而可貴之處。

世事洞明皆學問,人情練達即文章!關注遙山書雁,帶您領略文化的博大精深!

人生旅途中,風雨又有什么好怕?——細讀蘇東坡《定風波》

惆悵東欄一株雪,人生看得幾清明——蘇軾詠花詞所蘊含的生命情思