詩(shī)人的天職����,就是發(fā)現(xiàn)這種不同時(shí)代和同一族群所共有的人文傳承�,進(jìn)而拋棄現(xiàn)世的判斷����,尋得永恒的價(jià)值。就此而言����,詩(shī)歌的成就標(biāo)志著一個(gè)民族意志與精神所能夠達(dá)到的高度�?!獜埛今R志強(qiáng),甘肅隴東人����?���!?0后”軍旅詩(shī)人����。創(chuàng)作的《走近日月山》《碩果的保護(hù)者

詩(shī)人的天職,就是發(fā)現(xiàn)這種不同時(shí)代和同一族群所共有的人文傳承���,進(jìn)而拋棄現(xiàn)世的判斷,尋得永恒的價(jià)值�。就此而言�,詩(shī)歌的成就標(biāo)志著一個(gè)民族意志與精神所能夠達(dá)到的高度���。

——張方

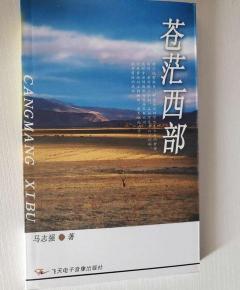

馬志強(qiáng)���,甘肅隴東人���?���!?0后”軍旅詩(shī)人。創(chuàng)作的《走近日月山》《碩果的保護(hù)者》《忘不了媽媽》等上百首詩(shī)歌作品散見(jiàn)于《綠風(fēng)》《詩(shī)潮》《西北軍事文學(xué)》《新國(guó)風(fēng)》《解放軍報(bào)》等雜志報(bào)刊。詩(shī)作入選《鷹之擊——大西北邊塞詩(shī)選》���、《草葉詩(shī)人》等多種詩(shī)歌選本。曾獲“昆侖文藝詩(shī)歌獎(jiǎng)”等10余個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)。著有《西部碎片》《蒼茫西部》等詩(shī)集5部。

詩(shī)歌����,尤其是軍旅詩(shī)����,因其具有陽(yáng)剛�、豪邁、激越等特征���,描繪高山峻嶺、江河湖海�、大漠孤煙�、金戈鐵馬等意象�,被那些在軍旅和曾經(jīng)身在軍旅的詩(shī)人們堅(jiān)守,在詩(shī)壇獨(dú)辟了一道壯美的風(fēng)景���,以其沉穩(wěn)之姿、敏銳之態(tài)����,占據(jù)了詩(shī)歌的一席之地���。

蒼茫西部紙為墨�,高亢軍歌映心聲���。生長(zhǎng)于隴東大地的馬志強(qiáng)���,深受厚重黃土文化的熏陶����,從軍20余年�,依然鄉(xiāng)音未改、本色純真����,渾身充滿(mǎn)著對(duì)祖國(guó)�、軍營(yíng)和基層士兵的無(wú)限熱愛(ài)���,在緊張的工作之余�、生活閑暇勤奮筆耕,作品真摯而感人,贏得了廣大讀者的喜愛(ài)����。

以《蒼茫西部》為藍(lán)本�,對(duì)馬志強(qiáng)詩(shī)歌創(chuàng)作進(jìn)行梳理���,會(huì)發(fā)現(xiàn)他在詩(shī)歌創(chuàng)作有著明顯特點(diǎn):第一����,用真情直抒胸臆,體現(xiàn)了詩(shī)歌抒情的本質(zhì)屬性�;第二����,善于運(yùn)用記錄者的獨(dú)特視角����,用詩(shī)記載或敘事;第三����,注重新寫(xiě)實(shí)主義詩(shī)歌技法探究����,完美實(shí)現(xiàn)了以詩(shī)托物言志���。

第一����,用真情直抒胸臆,體現(xiàn)了詩(shī)歌抒情的本質(zhì)屬性

在詩(shī)集的第一輯《青春觸角》里���,首先進(jìn)入眼界的是百行長(zhǎng)詩(shī)《走近日月山》。他的這首詩(shī)歌���,曾得到首屆魯迅文學(xué)獎(jiǎng)獲得者、著名詩(shī)人王久辛先生的高度評(píng)論:“詩(shī)寫(xiě)得極其有味道���,詩(shī)中透出的那種毛茸茸的意味,讀了實(shí)在令人叫絕�?���!?/strong>

日月山是那樣哀怨悲壯那樣凄清/一陣唐朝悲歌的余音拖著沉重的心/在五千年的茫茫黃沙���,千年的/天荒地老中尋找殘存的痕跡——/發(fā)黃的史書(shū)中一只血跡斑駁的羽鴿/云端飄來(lái)一個(gè)血淚澆注的傳說(shuō)/埋葬殺虜征掠的戰(zhàn)爭(zhēng)���,泥土/塵封的臉上兩只轉(zhuǎn)動(dòng)的眼睛����,穿越/歷史的長(zhǎng)河,一支讓歷史顫栗的悲歌……

——《走近日月山》

在詩(shī)中�,詩(shī)人以在青海采訪時(shí)路過(guò)的日月山作為傾聽(tīng)對(duì)象����,然后神游九州���、思飄萬(wàn)里�,與唐朝的公主有一段關(guān)于“戰(zhàn)爭(zhēng)”主題的對(duì)話(huà)�,可謂詩(shī)意精奇,點(diǎn)睛之筆隨之而落:“戰(zhàn)爭(zhēng)���,記載毀滅傳播文明的途徑/卻無(wú)法讓野心的當(dāng)政者感到滿(mǎn)足悲痛/把無(wú)辜的人卷入死亡,毀滅的/只有使人斷腸的悲壯和/準(zhǔn)備用人骨獨(dú)奏的國(guó)殤……”

“戰(zhàn)爭(zhēng)�,記載毀滅傳播文明的途徑���?��!眱H此一句“詩(shī)魂”�,就道出了“戰(zhàn)爭(zhēng)既可以毀滅一種文明����,又可以使不同的文明不斷交融”這一戰(zhàn)爭(zhēng)觀,解語(yǔ)了歷史發(fā)展與起源的奧秘���。縱觀歷史進(jìn)程不難出現(xiàn),自從“階級(jí)”出現(xiàn)以后���,只有戰(zhàn)爭(zhēng),才能摧毀舊社會(huì),創(chuàng)造新紀(jì)元;也只有戰(zhàn)爭(zhēng)����,既承擔(dān)了創(chuàng)新的罪過(guò)���,又肩負(fù)著推進(jìn)歷史重任����。軍旅詩(shī)人這樣的總結(jié)����,當(dāng)屬一種天然的使命與擔(dān)當(dāng),更是直抒胸臆的完美體現(xiàn)����。

“感人心者,莫先乎情?!?/strong>讀馬志強(qiáng)的詩(shī)���,聽(tīng)不到無(wú)病呻吟的蟬燥�,看不到虛裝偽飾的雕飾�。極目之處,靈肉之山真切自然,愛(ài)憎之水涇渭分明���,無(wú)論是誰(shuí),只有閱讀����,就能夠從他的字里行間走進(jìn)他真實(shí)的內(nèi)心���,時(shí)而如深沉大漠�,時(shí)而如黃鶯啼鳴,給人的沖擊猛烈而不失穩(wěn)重。

他筆下的《軍人》:“無(wú)論那一座高山/沒(méi)有你雄厚/無(wú)論那一條大河/都沒(méi)有你磅礴/你只用一滴汗水/澆灌�,莊稼/你只用一根手指/保衛(wèi)祖國(guó)���。”既謳歌了和平時(shí)期���,當(dāng)代軍人的偉大平凡�,也對(duì)膽敢犯我中華者�,提出了態(tài)度鮮明、意志堅(jiān)決地警告:“你只用一根手指/保衛(wèi)祖國(guó)”�,意象活潑�、用詞形象�,真可謂詩(shī)意酣暢淋漓,用語(yǔ)入木三分����,又飽含著對(duì)祖國(guó)���、對(duì)軍營(yíng)、對(duì)軍人的理解與高度贊譽(yù)。

再看《西部�,士兵的年輪》:“滾滾黃沙/磨平戈壁的皺紋/手握鋼槍的士兵/在孤獨(dú)的哨所/消逝自己的風(fēng)韻����?!?/strong>他把自己的日常生活以詩(shī)進(jìn)行展示,語(yǔ)言簡(jiǎn)潔�、節(jié)奏明快����,很現(xiàn)詩(shī)歌的厚重����,字時(shí)行間,散發(fā)著一股隴原之子真摯的愛(ài)和純樸的情����。

首屆中國(guó)十佳軍旅詩(shī)人馬蕭蕭也在詩(shī)集《蒼茫西部》序言中評(píng)價(jià)馬志強(qiáng)在詩(shī)歌創(chuàng)作中:“他把對(duì)西部與西北軍旅的熱愛(ài)���、眷戀���,進(jìn)行大膽的想象���、揣摩與描繪�,當(dāng)作生活的反芻����,爆發(fā)出濃郁的情感?!?/strong>

第二����,善于運(yùn)用記錄者的獨(dú)特視角�,用詩(shī)記載或敘事

詩(shī)人寫(xiě)詩(shī)�,其實(shí)就是用詩(shī)歌這種文體在進(jìn)行心靈對(duì)話(huà)。每一位詩(shī)人�,都有自己獨(dú)特的視角�,因此���,呈現(xiàn)在讀者面前的同一座山���,有著不同的形狀特點(diǎn)���,即使面對(duì)同一條河流���,也會(huì)吟唱出不一樣的聲音���。

在浩瀚的詩(shī)海中�,比如黃河,就誕生了不同的佳句:

大漠孤煙直,長(zhǎng)河落日?qǐng)A�?!蹙S《使至塞上》

黃河遠(yuǎn)上白云間����,一片孤城萬(wàn)仞山���?��!踔疁o《涼州詞二首·其一》

欲渡黃河冰塞川�,將登太行雪滿(mǎn)山�。——李白《行路難·其一》

九曲黃河萬(wàn)里沙���,浪淘風(fēng)簸自天涯?!?jiǎng)⒂礤a《浪淘沙·九曲黃河萬(wàn)里沙》

白日依山盡����,黃河入海流���?!踔疁o《登鸛雀樓》

在詩(shī)人馬志強(qiáng)的筆下����,他的詩(shī)情到處別具一格,比如在他的第四輯《蒼茫西部》中,他詩(shī)風(fēng)凌厲,讓人讀來(lái)眼前頓覺(jué)一亮����。如果說(shuō)第一輯中用的是長(zhǎng)矛和標(biāo)槍?zhuān)敲丛诘谒妮媱t換成了短劍或者匕首這樣的短兵器����,“一寸短一寸險(xiǎn)”���,他在文字的短兵相接時(shí)�,更加彰顯了詩(shī)人遣詞造句的功底和非凡能力。尤其是他的《詩(shī)歌日記》���,首先這組詩(shī)的標(biāo)題很新穎,詩(shī)歌就是詩(shī)歌�,日記就是日記���,而他卻用“詩(shī)歌日記”作題����,頗有深意�,亦有創(chuàng)新。

在他的另一部作品中����,作者介紹了這組詩(shī)的來(lái)歷:當(dāng)時(shí)他寫(xiě)這組詩(shī)時(shí)����,正在原蘭州軍區(qū)政治部學(xué)習(xí)���,冬日周未之晨���,陽(yáng)光溫暖溫馨�,他在桌前一坐�,突然靈感爆發(fā),一氣呵成做詩(shī)10首����,題目統(tǒng)一記做《詩(shī)歌日記》����。

如果拿他的短詩(shī)和長(zhǎng)詩(shī)相比較�,我認(rèn)為短詩(shī)更近似在運(yùn)用記錄者的獨(dú)特視角,用詩(shī)歌記載或敘事。因此����,詩(shī)的意象更加集中����,語(yǔ)言中也透露和彌漫著一股強(qiáng)烈的陳述的味道���。

比如《城市》:“一首詩(shī)/一個(gè)鳥(niǎo)籠/兩首詩(shī)/兩個(gè)鳥(niǎo)籠/在都市的耀眼處/搭起一個(gè)個(gè)涼棚/花錢(qián)買(mǎi)一個(gè)/把小鳥(niǎo)放進(jìn)去安家”。用短短的詩(shī)歌形式,就道出了城市的高樓大廈���、人與人之間的渾然狀態(tài),在一個(gè)個(gè)鋼筋水泥構(gòu)筑的方框中,住著像“鳥(niǎo)兒”一樣的“人”,他們晨出而做、日落而息����,周而復(fù)始����,年年如此……���。

是幸福的味道���、是家的思念����、是寄旅的無(wú)耐���、還是觸手之間的老年……多種味夾雜�、多種情感紛呈,不同的景遇者讀此詩(shī)�,都會(huì)產(chǎn)生不同的聯(lián)想���,這也許就是詩(shī)歌的“記載”“呈現(xiàn)”功能吧���。

詩(shī)人也寫(xiě)到了《黃河》���,他的筆下����,黃河“你是一個(gè)羸弱的女?huà)?從小到大都被人看不起/城市把你抱在懷里/你就跌落了自己/失足后的/青春少女/從此不再堅(jiān)守貞操”����。三江源頭、黃河清澈���;爬山涉水,逐漸渾濁……

世人皆知黃河�,但真正知道她源頭的人并不多����。黃河是從青海省巴顏喀拉山脈誕生的�,而后流經(jīng)青海���、四川�、甘肅、寧夏�、內(nèi)蒙古����、陜西����、山西、河南���、山東9個(gè)省區(qū),最后于山東省東營(yíng)墾利縣注入渤海�。

在詩(shī)人的筆下�,黃河從開(kāi)始“羸弱的女?huà)搿钡阶詈蟆皬拇瞬辉賵?jiān)守貞操”的女性���,看似是貶義書(shū)寫(xiě)����,實(shí)際上對(duì)黃河的歷程的一種擔(dān)憂(yōu),黃河治理是一件大事����,而大挖河堤���、肆意開(kāi)采�、生態(tài)破壞在前幾年是近乎瘋狂的舉動(dòng),如此理解詩(shī)意�,方能明白作者書(shū)寫(xiě)的意圖:心中擔(dān)憂(yōu)����!口中吶喊�!

還有一些短詩(shī)�,比如“一張冷冰冰的臉/還有冰冷的軀干/不論生氣還是高興/倒下一個(gè)/有人開(kāi)心有人哭泣一生/而你也只是清清喉嚨/(《槍》),此類(lèi)平而不談���、清而不淺的詩(shī)句,不禁讓我想起了“以少勝多”���、“精兵強(qiáng)將”等軍事術(shù)語(yǔ),這些詩(shī)歌語(yǔ)言如同一塊塊干糧�,不乏營(yíng)養(yǎng)���,耐人咀嚼�。

可以說(shuō)�,沒(méi)有對(duì)人生的深刻體驗(yàn),沒(méi)有觀察生活的獨(dú)特視覺(jué)���,是寫(xiě)不出如此智性而簡(jiǎn)潔、看似無(wú)技巧實(shí)屬大技巧的詩(shī)作的�����。

第三���,注重新寫(xiě)實(shí)主義詩(shī)歌技法探究�,完美實(shí)現(xiàn)了以詩(shī)托物言志

對(duì)詩(shī)人的解讀,有必要對(duì)這個(gè)詩(shī)人的詩(shī)觀和創(chuàng)作技法進(jìn)行歸納。在我的閱讀體驗(yàn)中���,詩(shī)人馬志強(qiáng)的詩(shī)歌當(dāng)歸納入“新寫(xiě)實(shí)主義”序列。這個(gè)問(wèn)題有點(diǎn)牽強(qiáng),但很符合實(shí)際���。

新寫(xiě)實(shí)主義是對(duì)“新寫(xiě)實(shí)小說(shuō)”的一種藝術(shù)理論概括。80年代中期以后,我國(guó)文藝創(chuàng)作出現(xiàn)的一種新的創(chuàng)作方法和流派�。在當(dāng)代文學(xué)批評(píng)中�����,鮮見(jiàn)有人對(duì)詩(shī)歌創(chuàng)作用“新寫(xiě)實(shí)主義”一詞�����,但并不影響對(duì)詩(shī)歌創(chuàng)作的評(píng)價(jià)和衡量���。

從寫(xiě)作特點(diǎn)分析�,馬志強(qiáng)的詩(shī)歌作品符合“新寫(xiě)實(shí)主義”對(duì)現(xiàn)實(shí)負(fù)面現(xiàn)象的揭露與批判���,筆觸都有鋒芒�����,刻畫(huà)的事件與人物也有一定的典型意義���;從寫(xiě)作內(nèi)容上分析�����,作品都淡化了社會(huì)階級(jí)關(guān)系和政治歷史背景,避開(kāi)重大的矛盾沖突與斗爭(zhēng)���,致力于描寫(xiě)生活瑣事、性愛(ài)心理和生命沖動(dòng)�����;從詩(shī)歌語(yǔ)言上分析�,他的詩(shī)歌語(yǔ)言很獨(dú)特甚至是獨(dú)創(chuàng),有很強(qiáng)的漢語(yǔ)言文字的跳躍性,字詞間的組合有很強(qiáng)的張力���。

我在其作品中,也發(fā)現(xiàn)了詩(shī)人“真誠(chéng)書(shū)寫(xiě),真情吶喊”的詩(shī)觀�����。他在一篇文章中曾經(jīng)寫(xiě)道:“在風(fēng)中���,唯一能與我對(duì)話(huà)的只有詩(shī)�����,也只有詩(shī)���,才是我的唯一���。我不能忘記入學(xué)時(shí)到北京由于我跟現(xiàn)實(shí)生活距離的落差而寫(xiě)下的第一首對(duì)自然和人生略作思考的詩(shī)《一粒紅棗》:

陽(yáng)光吻禿了樹(shù)梢

小鳥(niǎo)開(kāi)始筑巢

幼小的生命

依然堅(jiān)挺

沐浴在蕭瑟的秋風(fēng)中

流浪的詩(shī)人

把生活的面紗撕碎

灑在地上

又?jǐn)n起一地不解的眼神……

是的�,生活不是詩(shī)���,而且詩(shī)歌也不能維持生活�����。在八十年代���,詩(shī)受到社會(huì)的寵愛(ài)�,因此詩(shī)人也很吃香�����,畢竟那是一個(gè)詩(shī)歌的時(shí)代�����。而現(xiàn)在�,人們由于物質(zhì)生活的浮華和物欲的橫流,在人性中的那一點(diǎn)殘存的善也消失殆盡�����,快節(jié)奏的生活�,人們能干的是什么?這些已經(jīng)沒(méi)人去思考���,而有更多的人去關(guān)注性、欲和一切與金錢(qián)密切相關(guān)的事物���。詩(shī)也“淪落為大街上的一張紙片/不如一斤老芹菜值錢(qián)”(李小雨語(yǔ))。

面對(duì)自己的詩(shī)歌理想�,馬志強(qiáng)在尋找�,他對(duì)外尋找的是海涅���、里約克�、波德萊爾、博爾赫斯……等人的作品;在國(guó)內(nèi)���,一方面是向優(yōu)秀的軍旅詩(shī)人峭巖、朱增泉、王久辛、馬蕭蕭�����、劉笑偉�、石一龍……等人學(xué)習(xí),一方面是向詩(shī)壇的不朽神話(huà)���、“麥子詩(shī)人”海子學(xué)習(xí)。

海子是馬志強(qiáng)的詩(shī)歌偶像���,他曾說(shuō):“海子,是一個(gè)詩(shī)歌的神話(huà)���;一個(gè)與詩(shī)史永遠(yuǎn)相關(guān)的詩(shī)人……建構(gòu)了一個(gè)關(guān)于海子的神話(huà)�����,那就是關(guān)于詩(shī)的本真及歷史的思考與追尋�����、關(guān)于漢民族心理界限與死亡肉身形式之間的暗示和象征�、解構(gòu)與重讀生命的零點(diǎn)的安祥從容與擺脫人世尷尬的精神處境�����?��!?/strong>甚至���,對(duì)海子一次次吟唱“太陽(yáng)”“麥子”“兒子”的贊歌�,認(rèn)為是海子“在一切生命以及希望的意象中了解自己�,確認(rèn)自己,我認(rèn)為這是海子對(duì)自己的負(fù)責(zé)�����,對(duì)詩(shī)的負(fù)責(zé)和對(duì)人生的一次否定和嘲笑���?����!?/u>

著名評(píng)論家張方先生說(shuō)過(guò)�����;“意象構(gòu)成詩(shī)歌基本美學(xué)單元的論斷大體上已成為新詩(shī)創(chuàng)作者們的共識(shí)�����,詩(shī)人的現(xiàn)場(chǎng)感受與潛伏心理都普遍地被歸入意象的范疇���,意象也因此具備了超越詩(shī)人本體認(rèn)知的社會(huì)文化功能���,這種功能在更高的層面上擴(kuò)大了詩(shī)人的主體性�����,進(jìn)而促成了詩(shī)人審美經(jīng)驗(yàn)的升級(jí)?��!?/p>

據(jù)此分析馬志強(qiáng)詩(shī)歌創(chuàng)作,可以看出他對(duì)意象的運(yùn)用和創(chuàng)作是嫻熟而毫無(wú)節(jié)制的,進(jìn)入詩(shī)歌創(chuàng)作�,他的思緒時(shí)而是冷靜地思考�����,時(shí)而是瘋狂的囈語(yǔ),這在他的詩(shī)集中都可以尋找到這樣的印證�。

比如在詩(shī)集《蒼茫本部》第三輯《詩(shī)歌現(xiàn)場(chǎng)》中���,他就創(chuàng)作了《語(yǔ)言是神內(nèi)思的象征》《冥想》《經(jīng)歷正在經(jīng)歷的事件》《人作為人�,及其背后的支撐》等詩(shī)歌�,出現(xiàn)“死亡、苦難�����,沒(méi)有正大光明的名稱(chēng)/而陰謀詭計(jì)總靠個(gè)別人得逞”���,或者“詩(shī)已被唐人寫(xiě)盡/話(huà)也被偉人說(shuō)完/獨(dú)留許多尚不能填補(bǔ)的空隙/如王國(guó)維�、昌耀�、海子”等詩(shī)句,意象大開(kāi)�����、思緒狂放�、語(yǔ)言狂野,顯然與平時(shí)閱讀的其他軍旅詩(shī)相差甚遠(yuǎn)�。

著名軍旅作家齊小才對(duì)馬志強(qiáng)的詩(shī)歌創(chuàng)作有過(guò)一度中肯的評(píng)價(jià):“轟然的雜亂里有一種嚴(yán)密的邏輯�,一種自己相當(dāng)清晰而容易給讀者千萬(wàn)感覺(jué)(視覺(jué)或者心靈)混亂的特殊意象與情緒”�����。如此理解���,也正闡釋了他詩(shī)歌創(chuàng)作的獨(dú)特之處���。

馬志強(qiáng)詩(shī)歌創(chuàng)作���,正如著名評(píng)論家朱向前先生說(shuō)的那樣:“他的寫(xiě)作淡化了題旨的確指性�����,沖決了題材的嚴(yán)格界定���,而強(qiáng)化了詩(shī)的意蘊(yùn)�,拓展了詩(shī)意空間�。”

結(jié)語(yǔ):“詩(shī)之毫厘”�,“妙”之千里�����。一首詩(shī)被寫(xiě)出之后�,這首詩(shī)便脫離了作者的“管制”,而成為一個(gè)可以自由呼吸的藝術(shù)生命。我們必須把一首詩(shī)當(dāng)作一個(gè)活的生命來(lái)看待�����。正是詩(shī)歌的這種獨(dú)立性給詩(shī)歌作者帶來(lái)了喜悅和痛苦�����。

詩(shī)歌的獨(dú)立性來(lái)自于詩(shī)歌的語(yǔ)言本身�����。因?yàn)樵?shī)在言說(shuō),每首詩(shī)歌的語(yǔ)言�,它不僅對(duì)每一個(gè)讀者在言說(shuō)�����,同時(shí)也是對(duì)詩(shī)作者的言說(shuō)。詩(shī)言說(shuō)�,正如海德格爾分析的那樣���,是“語(yǔ)言說(shuō)話(huà)”�,語(yǔ)言何以能夠說(shuō)話(huà)�,并且這種能夠“說(shuō)話(huà)”的詩(shī)何以“能夠掩蓋詩(shī)人這個(gè)人和詩(shī)人的名字”(海德格爾《語(yǔ)言》)。從海德格爾的這種追問(wèn)中,我們不由地感覺(jué)到了一首詩(shī)歌的強(qiáng)大和一個(gè)詩(shī)作者的虛弱�。

馬志強(qiáng)對(duì)這種“虛弱”之癥的領(lǐng)悟尤其敏銳�,他高蹈的書(shū)寫(xiě)之姿和低調(diào)的生活之態(tài)�,亦真亦幻地交織著一個(gè)西部軍人的豪情與一個(gè)當(dāng)下男性的隱痛。其人其詩(shī),游而不離、漂而不浮地折射出一片蒼茫的心靈鏡像���。

姑且慕容:文學(xué)青年,愛(ài)好詩(shī)歌創(chuàng)作,出過(guò)詩(shī)集�����,發(fā)過(guò)短文���,在書(shū)山文海���,期待與您相識(shí)�����、共同前進(jìn)。