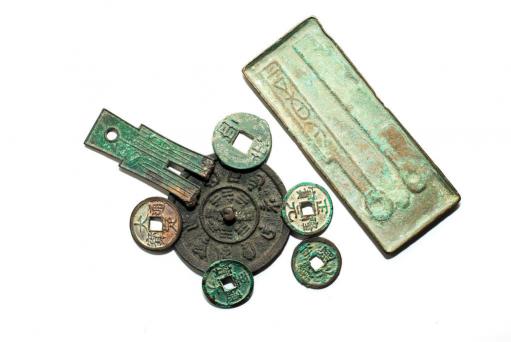

在古代,人們曾用貝殼、布帛、牛羊等物件來充當(dāng)貨幣,之后金銀銅才逐漸成為貨幣的固定載體。《漢書·食貨志》說秦朝統(tǒng)一貨幣制度后,以黃金為“上幣”,銅錢居二等。凡珠玉龜貝銀錫等物都降為一般商品,不再具有貨幣的職能。當(dāng)時黃金的價值并不昂貴,漢朝皇帝

在古代,人們曾用貝殼、布帛、牛羊等物件來充當(dāng)貨幣,之后金銀銅才逐漸成為貨幣的固定載體。《漢書·食貨志》說秦朝統(tǒng)一貨幣制度后,以黃金為“上幣”,銅錢居二等。凡珠玉龜貝銀錫等物都降為一般商品,不再具有貨幣的職能。當(dāng)時黃金的價值并不昂貴,漢朝皇帝賞賜功臣時常常會花費千萬斤以上的黃金。由于黃金過重,所以很快就退出了流通領(lǐng)域,逐漸被儲藏起來。到了魏晉南北朝時,市場上流通的黃金數(shù)量已經(jīng)很少了,加之朝廷興修寺廟,鑄金為佛,耗費日甚。唐宋以后,由于乏金,所以銀逐漸加入,與銅一起變成了流通貨幣。

以銀為幣是中國歷史上的大事件。我們都知道,自從北宋之后,中央集權(quán)與君主專制日益強化起來;而這種政治權(quán)力變化是由經(jīng)濟基礎(chǔ)作為支撐的,唐宋時期在中國經(jīng)濟史上發(fā)生了兩大轉(zhuǎn)折,一是貨幣制度上的“以銀為幣”,二是賦稅制度上的“以錢為賦”。這兩大經(jīng)濟制度的確立,直接導(dǎo)致封建社會晚期“財聚于上”的無窮惡果,并且造成了“厚斂于民”的歷史規(guī)律,為宋元明清諸朝所無法避免。

“以銀為幣”和“以錢為賦”影響了封建社會晚期的經(jīng)濟形態(tài)

“以銀為幣”導(dǎo)致“財聚于上”

英國經(jīng)濟學(xué)家亞當(dāng)·斯密在《國富論》中揭露了一個歷史秘密,他在研究時發(fā)現(xiàn)所有國家中都普遍存在鑄幣摻假或?qū)嶋H價值下降的趨勢。例如在羅馬共和國后期,貨幣單位“阿斯”減到原價的二十分之一,含銅量官方標(biāo)為一磅,實際上只有半盎司;英格蘭的鎊和便士在18世紀(jì)時,實際價值只相當(dāng)于最初的三分之一;蘇格拉與法國的錢幣貶值得就更嚴(yán)重了。因此,亞當(dāng)·斯密說:

“我相信,世界各國的君主,都是貪婪不公的。他們欺騙臣民,把貨幣最初所含金屬的真實分量,次第削減......通過采用這些辦法,君王和國家就能以較小量的銀,表面上償還了債務(wù),并履行各種契約。”

之所以出現(xiàn)這種現(xiàn)象,原因在于貨幣不僅是流通的手段,而且還是財富的象征。金屬貨幣能夠跟任何商品交換,而且長期儲存也不會變質(zhì)及損壞。這樣就造成一種矛盾,作為流通手段的貨幣總是要走出錢袋,進入市場中去促進商品交換;而作為財富象征的貨幣又總是要流回保險箱,被守財奴監(jiān)禁起來。在封建社會中,貨幣還不是資本,無法通過投資來實現(xiàn)增值。所以那些擁有大量貨幣的王公貴族、富商大賈都有聚斂貨幣、只進不出的守財欲望。在這種社會關(guān)系下,封建社會必然會出現(xiàn)錢幣聚集在上層階級的趨勢,因為鑄造貨幣是世界各國君主的特權(quán),所以他們可以通過這種辦法來使財富聚斂在自己的手里,也就是古人說的“財聚于上”。

“以銀為幣”的改革,降低鑄造假幣的成本,導(dǎo)致民間巧詐滋甚。五代時的慕容彥超好聚斂,便發(fā)明了“鐵胎銀”。他以鐵為質(zhì),用銀包之,制造了早期的“偽銀”。官府雖然嚴(yán)厲打擊鑄造“偽銀”的罪行,但自己也受不了銀錢摻假的誘惑,所以古代白銀的實際價值總是在不斷降低。宮廷通過壟斷鑄幣,使財富都流入上層階級的手里。

“以錢為賦”造成“國富民貧”

在封建社會的早期,農(nóng)民向官府繳納地租都是以土物為主,商賈之家才用錢來償稅。唐朝初年實現(xiàn)租庸調(diào)法,租出谷物,庸出絹布,調(diào)出繒布,粟與帛是農(nóng)民納租的主要形式,當(dāng)時還未曾用錢。直到中葉,兩稅法實現(xiàn)之后,“以錢為賦”逐漸成為主流。百姓再也不能向朝廷繳納土物,而是要先將粟與帛換成貨幣,然后再用貨幣來交稅。

對此,白居易的詩中就做了批評,他說:“私家無錢爐,平地?zé)o銅山。胡為秋夏稅,歲歲輸銅錢。”農(nóng)民的土地只生長粟帛,采不出銀礦,他們也沒有鑄錢的權(quán)力。官府向農(nóng)民征稅,不要他們的粟帛,卻逼迫他們?nèi)ソ灰族X幣,這會極大地加重農(nóng)民的負擔(dān)。如果是豐年,那么農(nóng)民的谷物將不值錢,導(dǎo)致農(nóng)業(yè)豐收農(nóng)民卻還交不起稅的問題;而如果是荒年,農(nóng)民連自給自足都無法保證,哪里還能交得了稅呢?“以錢為賦”對農(nóng)民并無益處,只是王公商賈的聚斂行為,他們可以在豐年以較少的錢幣買入較多的糧食,在荒年以較高的利息貸款給農(nóng)民去交租——國民財富日益遠離了最底層的農(nóng)民。

進入宋朝后,“以錢為賦”進一步發(fā)展成“以銀為賦”。由于賦稅逐漸加重,銀錢的流通數(shù)量久久不見增加,故而“錢重物輕”的局面愈發(fā)不可收拾,還常常導(dǎo)致錢荒的問題。王安石實行變法,通過青苗、助役等方式來誘使百姓出錢供給朝廷,當(dāng)時的反對派張方平、司馬光和蘇軾都說:“免役之害,聚斂民財于上,而下有錢荒之患。”變法雖然能充實國庫,解決財政困難,但它極大損害了百姓的利益,使天下錢財都入流官府的倉庫中,百姓卻乏錢可用。因此,明太祖不得不下令停罷銀課,明朝初年實行的是以實物來交租。到了英宗時,由于定都北京,而糧食產(chǎn)地在東南,百官俸祿如果都用粟帛支取,將會造成運輸上的困難,所以又恢復(fù)了“以銀為賦”。

大抵來說,封建統(tǒng)治者不明白躬耕于田野的農(nóng)民不會生產(chǎn)出銀錢的道理。他們卻只圖自己方便,想要聚斂更多貨幣,所以用“以錢為賦”的方式來加重農(nóng)民的負擔(dān),挑撥農(nóng)民與商人之間的矛盾。

官府日益積極地參與經(jīng)濟生活

從宋朝以后,國家政治權(quán)力逐漸集中于都城和宮廷。中央集權(quán)與君主專制的強化首先是通過經(jīng)濟上的改革來推動的,假使沒有貨幣制度與財稅制度的變革,權(quán)力結(jié)構(gòu)的變更也就難以實現(xiàn),此所謂經(jīng)濟基礎(chǔ)決定上層建筑。

在古代,官府并不積極參與經(jīng)濟生活。他們只關(guān)心百姓是否在土地上耕種,是否繳足稅收,以及如何應(yīng)對蝗蟲與自然災(zāi)害;后來,為了平衡物價,解決谷賤傷農(nóng)的問題,官府才開始介入經(jīng)濟生活之中;而到了封建社會晚期,官府不僅是一個政治組織,而且還兼具了經(jīng)濟組織的性質(zhì),大膽地與民爭利,積極參與經(jīng)濟生活。這種趨勢可以從周朝的“泉府”,漢朝的“平準(zhǔn)”與宋朝的“均輸市易”之區(qū)別來分析。

周朝時期設(shè)有“泉府”這種管理經(jīng)濟的機構(gòu),當(dāng)市場上有一些商品遇到滯銷、無法出售時,就由官府出面收購,然后用轉(zhuǎn)移支付的方式向匱乏的地區(qū)無償供給。官府在經(jīng)濟生活中起了協(xié)調(diào)性的作用,它不以牟利為目的,為的是使“民無乏用”,保持經(jīng)濟社會的通暢運轉(zhuǎn)。

一般而言,百姓所繳納的地租完全足夠政府的維持與運轉(zhuǎn)。只要統(tǒng)治者不鋪張浪費、生活奢靡,那么就不會出現(xiàn)財政危機。所以漢朝初年實行與民休息、重農(nóng)抑商的政策,在輕徭薄賦之下,文景之治時常出現(xiàn)谷賤傷農(nóng)的問題。所以官府便設(shè)置“常平倉”來調(diào)節(jié)糧價。為了保護農(nóng)業(yè),打擊商人投機,朝廷在京師和郡國還設(shè)有平準(zhǔn)。平準(zhǔn)官會在物價低落時買入商品,使其市場價格回升;然后在物價高時,拋售到民間,避免出現(xiàn)賣方市場。這樣一方面使得官府可以盡籠天下之貨物,另一方面又控制了物價的大幅度漲跌。于官府百姓都有利,只是嚴(yán)重損害了商人的利益。

如果說周朝的官府便民利民,漢朝的官府與商人爭利,那么宋朝的官府則直接與農(nóng)民爭利了。宋朝實行“以錢為賦”的制度,官府有錢,而百姓有物,物多而錢少。所以就設(shè)置“均輸”與“市易”專門用來收購百姓的貨物,朝廷規(guī)定“民間一絲一瓦一櫞非官莫售”,直接壟斷了商品市場。而且為了增加財政收入,官府也采用買賤賣貴的原則,使自己成了一大奸商組織。故而時人斥為“盡籠諸路雜貨,漁奪商人毫末之利”、“官中自為兼并”云云。

封建社會晚期,經(jīng)濟利益日漸集中

宋朝之后,與權(quán)力集中的趨勢相對應(yīng),經(jīng)濟利益也實現(xiàn)了高度的集中。顧炎武在《日知錄》里說:“古人制幣,以權(quán)百貨之輕重。將以導(dǎo)利而布之上下,非以為人主之私藏也。”貨幣本來是為了方便人們交易,用來流通的;但由于它是一般等價物,可以作為財富的象征,所以封建統(tǒng)治者總是要把貨幣聚攏到都城甚至是宮廷里,當(dāng)作“私藏”收起來。他們不知道錢幣是上下通用之財,而是想盡歸己有。

唐朝推行兩稅法,要求天下百姓都要以錢幣的形式將地租繳納給州府。州府收完稅后,一部分上供給朝廷,一部分交予諸道節(jié)度使,最后還有一部分作為“留州”儲備下來,當(dāng)時地方還是有很大的財政自主權(quán)。及至宋朝建立后,宋太祖下詔令各州除了必要的經(jīng)費外,凡金帛之物,全部要送交京師,不得占留,從此地方失去了財政自主權(quán)。《宋史》就說:“宋聚兵于京師,外州無留財,天下支用悉出三司,故其費寖多。”

古時候人們講“藏富于民”,是指貨幣留在民間,朝廷只征收土物。從宋朝起,一切賦稅都只要錢幣,所以財富都給官府搜刮走了,是“藏富于國”,或者更確切的說法是“藏富于宮廷”。戶部侍郎蘇轍就看到了這種弊端,所以曾上疏說:“善為國者,藏之于民,其次藏之州郡”,最差的就是藏之于京師或?qū)m廷了。無奈,“藏富于國”的趨勢就像中央集權(quán)和君主專制的強化趨勢一樣,無法逆轉(zhuǎn),是封建社會發(fā)展的必然規(guī)律,也只能隨著封建社會的瓦解而消失。

《管子》曰:“與天下同利者,天下持之。擅天下之利者,天下謀之。”前事不忘,后事之師也!