科技改變生活 · 科技引領未來

<rt id="ayw8w"></rt>

<li id="ayw8w"></li> <rt id="ayw8w"></rt>

科技改變生活 · 科技引領未來

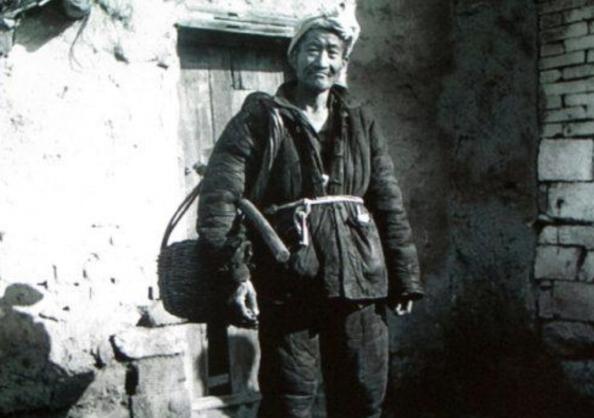

1952年秋,一個老鐵匠千里迢迢從武漢趕到北京,一上北京就向人四處詢問毛主席的住處。人們本以為這只是個“異想天開”的鄉下人,卻沒想到毛主席竟熱情接待了他,還讓人帶著這位老鐵匠好好在北京城游玩一趟,臨別時還給了這個鐵匠一筆不小的錢作“盤纏”。

1952年秋,一個老鐵匠千里迢迢從武漢趕到北京,一上北京就向人四處詢問毛主席的住處。

人們本以為這只是個“異想天開”的鄉下人,卻沒想到毛主席竟熱情接待了他,還讓人帶著這位老鐵匠好好在北京城游玩一趟,臨別時還給了這個鐵匠一筆不小的錢作“盤纏”。

人們對這位鐵匠所受到的待遇感到驚奇,為什么毛主席會待一位鐵匠如此之好呢?

隨后人們才了解到,原來這位老鐵匠竟是毛主席曾經的“拜把子兄弟”!

一段早已塵封的往事在人們口中傳述開來,原來毛主席早年曾在長沙當過兵,在短短半年的從軍生涯中,毛主席和兩位士兵結成了深刻的革命友誼,并和這兩位士兵結成了兄弟。

其中一位士兵就是來北京找毛主席的鐵匠,而另一位士兵,此時正在三樟鄉當貧農!

人們不禁感到疑問,毛主席當年為何會與這兩位士兵結拜為兄弟呢?在毛主席與兩位士兵兄弟之間,又發生了怎樣的故事?

這個故事要從1911年10月22日武昌起義開始說起。

楓林結拜

1911年10月22日,武昌起義爆發后,焦達峰,陳作新等革命黨人迅速帶兵攻占長沙衙門,湖南宣布獨立。

革命軍為擴大規模,在長沙懸榜招兵,當時的毛澤東正在湘鄉駐省中學學習,他在得知這一消息后,便決定參加革命軍擁護革命。

當時有許多向毛澤東這樣想要參加革命的有志青年都報名要參加革命軍,為此革命軍特意建立了學生軍來招收這些有志青年,但是毛澤東卻并不想參加學生軍,因為他感覺在學生軍中感受不到真正的革命氣氛,所以便想要直接參加正規軍。

可根據參軍規定,參與正規軍必須有人作保,還是個學生的毛澤東并沒有人做擔保,因此負責招兵的長官不同意毛澤東直接參加正規軍,毛澤東便在軍營門口同長官理論了起來。

聽到爭吵聲,上士朱其升走出軍營觀察情況,當時毛澤東與招兵長官正爭得面紅耳赤,朱其升見毛澤東文質彬彬,一顆想入軍的心卻赤誠飽滿,便打斷二人的爭論,問毛澤東為什么要加入湖南革命軍。

毛澤東把自己投筆從戎,想為革命盡一份力的愿望詳細地和朱其升說了一遍,朱其升又問了毛澤東的一些情況,對這位學識淵博,談吐不凡的學生印象很好。

朱其升出生于1891年的湖南省大冶縣朱家村,因家中貧窮,在少年時便進城學習打鐵,在新軍發布征兵布告時,應征成為了一名列兵,憑借戰功,升為了上士。

朱其升領毛澤東進兵營找到副班長彭友勝,希望部隊準許毛澤東入軍,彭友勝又詳細問了毛澤東的情況,當得知毛澤東還是個學生時,便詢問毛澤東為何不參加學生軍。

毛澤東搖搖頭說:“我不喜歡學生軍,為更真切實在地進行革命,我想加入正規軍。”

朱其升也在盡力為毛澤東說話,彭友勝想到,部隊里幾乎全是沒文化的人,來個有文化的大學生,對未來進行革命活動,也很有幫助,便同朱其升做毛澤東的擔保,向上級申請,希望批準毛澤東的入軍請求。

經朱其升、彭友勝申請,上級同意毛澤東以列兵身份加入革命軍。

毛澤東和朱其升在軍隊里十分要好,朱其升在方方面面都會照顧毛澤東,毛澤東參軍不久,還端不穩槍,對軍隊許多事都感到陌生,朱其升耐心向毛澤東講解各種軍事常識,并教他瞄準、射擊等軍事技能。

在生活方面,朱其升也很照顧毛澤東,他知道毛澤東喜歡吃紅燒肉以后,每次部隊“打牙祭”,都將自己的肉分一些給他。

夜里,毛澤東睡不安穩,時常踢掉被子,朱其升便將被子小心為毛澤東蓋上,防止他受涼。

于是,在朱其升的幫助與指導下,毛澤東進步飛快,在第一次軍事考核中,取得了不錯的成績。

彭友勝也十分喜歡這個新兵,自打兵營中來了這么個文化人后,部隊的氣氛發生了很大的變化,毛澤東經常把省下的錢買書訂報,將從中學到的知識和戰友們分享,他還經常同戰友們講天下時事,向戰友們宣揚革命理想。

彭友勝和他的士兵們不識字,毛澤東便教他們讀書寫字,士兵們的家書,也多請毛澤東代筆。

彭友勝和正班長商量大小決議時,也常常拉上毛澤東一起,毛澤東總能給出中肯的意見或建議,給兩位正副班長下決定提供很大幫助。

毛澤東與朱其升,彭友勝在湖南革命軍中,就這樣建立了深刻的革命友誼。

某天,毛澤東在練習瞄準射擊時,槍支的機頭卡住了,毛澤東扣不動扳機,正發愁時,聽到消息的朱其升跑來,接過機槍,熟練地將機槍拆開,洗過一遍之后,用棉紗擦拭干凈,再涂上新煤油,組裝回去,就修好了槍。

毛澤東接過組裝好的槍,扣扣扳機,比沒壞時還好使,毛澤東激動地說:“真有你的!你真是個能手!”

朱其升謙虛地說:“哪能啊,不過是家里窮,學手藝討生活罷了,哪比得上你們讀書人。”

這時候,彭友勝從大營中出來,看到正在聊天的兩人,就加入進來,毛澤東夸朱其升手藝好,朱其升夸毛澤東槍法不錯,三個人哈哈大笑。

朱其升靈機一動,便提議三人結為兄弟,彭友勝當即就十分贊成,毛澤東與朱其升、彭友勝關系都很好,也同意結為兄弟。

當晚,軍營外一片紅楓林中,毛澤東、彭友勝、朱其升就在向陽坡上結為兄弟,三人約好要共同奮斗,為革命盡心盡力。

三人結為兄弟后,互相勉勵,都為革命事業而努力,毛澤東經常向朱其升、彭友勝講三民主義、社會主義這些先進的知識,并經常構建社會主義藍圖給他們看,朱其升與彭友勝對社會主義十分向往。

逃避清軍

1911年12月,彭友勝的部隊受上級調遣,往瀏陽方向行軍。

彭友勝的部隊往東出城,經過一個山坳時,遇到一隊清兵,兩軍發生沖突,就著山體互相射擊。

毛澤東與朱其升手拉著手匍匐在一顆松樹下的土坳里,耳邊盡是槍聲,忽然,一顆子彈嗖地向毛澤東飛來,聽到響動,朱其升連忙抱著毛澤東滾進一旁的山溝里。

毛澤東與朱其升身形還沒落穩,只聽砰的一聲,土坳旁的小松樹被彈片炸斷,土坳也被飛起的土石埋住,朱其升冷汗直冒,毛澤東拍著胸口,慶幸撿回一條命。

沖突結束后,部隊繼續向東,有一次,上級突然下達緊急命令,要求全軍急行150余里。

行軍途中有一座大山,部隊須翻躍大山,趕往目的地,沒經歷過長途跋涉的毛澤東走到山腳下時已累得上氣不接下氣,朱其升攙扶著他,一路緊跟部隊移動。

天慢慢黯淡下來,部隊摸黑行動,跨越山口時,毛澤東實在走不動了,讓朱其升拋下自己,趕上部隊,朱其升堅決要帶毛澤東翻躍大山,便硬推著毛澤東走。

毛澤東與朱其升走到半道,遇見了反身尋找他倆的彭友勝,彭友勝與朱其升攙扶著毛澤東,走到一個叫陳家大土灣的村子前。

三人因為行軍太慢的原因,此時已經掉隊很遠了,短時間內追趕不上,只能原地休息。

天剛蒙蒙亮,三個人準備起身行動時,忽然聽見遠處傳來零零散散的馬蹄聲,毛澤東判斷是清兵的騎兵,三人便一同躲進了一幢茅草屋內。

大約過了十分鐘,敵人占領了村莊,躲在茅草屋中的三人商議,清軍遲早會發現起革命軍蹤跡,如果大肆搜查,會有生命危險。

三人決定立刻轉移,彭友勝放哨,毛澤東與朱其升翻過土墻,跨過竹籬笆,躲進一條陰溝里,三個人順著溝走,在陰溝交匯處,有塊沉積沙地,沙地上方開了條石縫,可以探聽清軍動靜,三個人便躲在這里。

等天大亮,清軍果然開始搜查,狗叫聲與雞叫聲夾雜在一起,還伴有官兵的喝罵聲,與村民的慘叫聲,慘不忍睹。

見此情景,三人都心生憤怒,彭友勝與朱其升農民出身,對村民們充滿同情,毛澤東則暗暗發誓,一定要顛倒這扭曲的世界。

敵軍在村莊里鬧了三天三夜,毛澤東、彭友勝與朱其升躲在溝里,不敢出來,餓了沒東西吃,渴了,不能喝陰溝里的臭水,只能用毛巾蘸一點點,濕潤下已經干裂的嘴唇。

清軍沒搜到人,第四天便撤走了,三人才敢從陰溝里出來,經過這次劫難,毛澤東與彭友勝、朱其升的友誼更加深了。

各自分別

在無數革命者的努力之下,1912年2月12日,宣統帝發布退位詔書,清政府的殘暴統治終于被推翻。

1912年4月,孫中山與袁世凱達成和議,原本預定的戰爭取消了,彭友勝等接到命令,部隊將短期解散,全軍發三個月餉銀回家,三個月后再集中。

彭友勝邀請毛澤東、朱其升,以及部隊中關系不錯的幾個士兵,吃了最后一餐,大家在同一支隊伍作戰已逾半年,如今要分別,都感到依依不舍。

部隊解散后,朱其升回鄉務農打鐵,操起了老本行;彭友勝則繼續當兵,為革命事業轉戰南北;毛澤東則為實現革命理想,前往湖南一師求學,開始了自己光輝的革命歷程。

在毛澤東于湖南一師求學的四年間,毛澤東創辦了新民學會,向群眾傳播革命思想,畢業以后,毛澤東在湖南創立了共產主義組織,積極宣揚馬克思主義理論,在此之后,毛澤東又先后出席了兩次人大會議,并積極領導工人運動。

1923年6月,毛澤東選為中央執行委員,參加中央領導工作,次年便在第一次國共合作背景下,毛澤東任國民黨中央宣傳部代理部長,并主編《政治周報》。

此時相距毛澤東與彭友勝、朱其升分別,已過去十多年,彭友勝的軍隊此時已加入國民革命軍,而彭友勝也被任命為少尉排長。

當時正處于北伐戰爭前夕,為了國家統一的大愿,彭友勝正積極操練兵馬,等待命令,隨時準備揮師北上。

當時,毛澤東正在廣東辦農民運動講習所,為宣揚馬克思主義與革命精神,毛澤東準備在廣東講學。

毛澤東講學的消息被刊登在報紙上,一時間傳得沸沸揚揚,彭友勝一看報紙,上面赫然寫著“毛君潤芝來穗講學”。

彭友勝看了半天,突然回憶起來,這個毛潤芝,不就是當年那個毛澤東嗎!

十多年沒見故友,彭友勝十分興奮,他連忙差人備馬,一路詢問講習所的位置,七拐八拐,終于找到農民運動講習所。

毛澤東此時正忙著備課,門衛來報說,有個叫彭友勝的人,想見毛澤東,毛澤東趕忙起身迎接。

故友見面,毛澤東十分激動,二人互相說了十幾年來各自的經歷,毛澤東為革命事業奔波,彭友勝則為祖國統一事業,征戰于南北。

毛澤東同彭友勝相談甚歡,二人聊到興處,毛澤東邀請彭友勝和他一起共事,彭友勝覺得自己只會打仗不會別的,擔心自己會拖毛澤東的后腿,謝絕了毛澤東的好意。

人各有志,毛澤東也不勉強,夜深人靜,兩人促膝長談,毛澤東同彭友勝聊起了軍隊、農民、工人生活等,一直聊到半夜,毛澤東房間的燈才熄滅。

第二天兩人分別,分別之后,毛澤東繼續辦農民講學所,彭友勝則厲兵秣馬,隨時準備北上。

毛澤東的講習所辦的十分成功,群情涌動,人人渴望國家統一,渴望農民翻身做主人的時代來臨;彭友勝則在不久后參與北伐戰爭,他沖鋒陷陣,戰功卓著,被提拔為連長。

可惜,北伐戰爭未能善始善終,蔣介石與汪精衛決裂,北伐戰爭宣告失敗,在這之后,以蔣介石為首的國民黨派“消極抗日,積極反共”,致使日軍侵占整個東北三省,使中華民族立于存亡之地。

彭友勝對逐漸腐敗的國民黨非常深感失望,他辭去連長職位,回到老家三樟鄉,開始了務農生活。

重逢

直到1949年10月1日新中國成立,此時,彭友勝已達65歲高齡,勤懇務農的彭友勝得知毛澤東當選主席的消息后十分興奮,逢人便說,如今的毛主席,是他當年帶過的兵。

1951年春,三樟鄉土地改革結束,彭友勝家被劃歸貧農,政府分給彭友勝土地及農具,彭友勝十分感激頒布扶貧政策的毛主席,打算背著新收的米當謝禮,到北京和毛主席見面感恩。

家里人勸阻彭友勝:毛主席日理萬機,怎么會理你這個鄉下佬呢?

彭友勝決定不下,便托人寫了封信,送到北京,向毛主席傳遞自己的喜悅與感激之情。

一個月后,郵差交予彭友勝毛主席的回信,信的內容大致寫道,毛主席很懷念彭友勝,對彭友勝被劃為貧民分到田地感到欣慰,如果生活依然有困難,可持信找湖南省人民政府副主席程昱齡同志,程昱齡當能解決彭友勝的問題。

彭友勝十分興奮,將春播事宜同妻子女兒交代好后,便乘火車前往省會長沙,來到了湖南省政府門口。

彭友勝根據毛主席信中的指示,來到湖南省政府找程昱齡,程昱齡聽說彭友勝是毛主席舊友,還是經歷過辛亥革命的老人時,便親自接待了他,并安排彭友勝住了進長沙招待所。

彭友勝在招待所住了十多天,程昱齡時不時前來探望,在一次探望中,彭友勝對程昱齡講,自己不好一直在這里吃政府的飯,請求政府能給彭友勝找份工作,自己也想為國家建設盡一份力。

然而,彭友勝年事已高,又沒文化,一時間,程昱齡也找不到適合他的工作,程昱齡安慰了彭友勝,并寫信讓統戰部按國家一般工作人員標準,向彭友勝發放每月30塊錢的生活補助。

彭友勝回家后繼續務農,想到毛主席待自己如此之好,想報答毛主席的恩情,彭友勝家周圍栽種著一片上好的茶樹,彭友勝與家人便精致了一批上好的谷前茶,郵往北京。

毛主席收到茶后,贊不絕口,回信感謝了彭友勝,從此之后,彭友勝每年都給毛主席寄茶,從不間斷。

遠在漢口的朱其升,也同彭友勝一般,在開國后給毛主席寫了信,朱其升在表達了懷念之余,也寫到想去北京見見當年的戰友毛主席。

毛主席很快給朱其升回了信,表達久別之情的同時,在信封中附了些錢做朱其升去北京的路費。

1952年秋,朱其升搭乘由漢口往北京的火車,朱其升有點緊張,他不知道如何面對這位昔日的“結義兄弟”,看著窗外景色飛馳而過,朱其升焦躁難眠。

火車疾馳兩日才抵達北京,朱其升一下車便四處打聽毛主席的住處,在確認地址之后,朱其升前往了主席的居所,一位約四十歲的軍官接待了他,一番詢問過后,朱其升被安置在接待處。

朱其升在招待所住了三天,第三天下午,有人來告知朱其升說毛主席要見他,朱其升被帶入一座四合院。

朱其升在四合院中等待,不一會兒,走出來一個人,正是當年的戰友毛澤東。

得遇故友,二人均喜不自勝,毛澤東同朱其升寒暄了一番后,問起朱其升近年來情況,朱其升在離開隊伍后,便回到漢口務農打鐵,如此大半輩子過去,世界已然一新,想起過去在軍隊的種種往事,毛主席與朱其升都唏噓不已。

毛主席留朱其升住了一個多月,期間每隔幾天就來探望他,毛主席向朱其升詳細介紹了北京的名勝古跡,讓人帶朱其升好好游玩一趟。

一個月過去,朱其升覺得自己留在北京太久了,怕耽誤毛主席工作,便向毛主席辭行,臨行前,毛主席塞給朱其升一筆錢,當做朱其升路費以及生活費用補貼。

1953年初,回到漢口的朱其升用毛主席給他的錢,召集待業的手工藝人們,在漢口建立了“和平油布雨傘廠”,雨傘廠經營有序,很快便實現盈利。

1954年夏末,朱其升帶著雨傘廠的照片再次來到北京找毛主席,毛主席稱贊朱其升辦的雨傘廠“很有社會主義的氣魄”。

即將分別時,毛主席說,不要因為自己當了官,老朋友間就斷了聯系,毛主席囑咐朱其升一定要多給自己寫信,反映基層情況,朱其升含淚答應。

1956年夏,朱其升在漢口去世,1969年冬,彭友勝在三樟村去世。兩位老人雖然離去,可他們與毛主席之間的革命友誼,依然為人們傳頌。

張龍