作者:張風莉對于中國人來說,唐詩是無比瑰麗的藝術寶庫,是無法企及的文化巔峰,是渴望自由與飛翔的靈魂歌吟。唐詩讓我們憂傷,唐詩更讓我們深刻。在一首首唐詩里,我們欣賞了山川與自然,品味了世情與悲歡。唐詩,是汩汩奔流在華夏文明中的新鮮血液;唐詩,

作者:張風莉

對于中國人來說,唐詩是無比瑰麗的藝術寶庫,是無法企及的文化巔峰,是渴望自由與飛翔的靈魂歌吟。

唐詩讓我們憂傷,唐詩更讓我們深刻。在一首首唐詩里,我們欣賞了山川與自然,品味了世情與悲歡。

唐詩,是汩汩奔流在華夏文明中的新鮮血液;唐詩,是每一個炎黃子孫自然攜帶的遺傳基因。

在浸淫唐詩的過程中,我們的內心在不斷蘇醒。我們恍然驚覺,原來歷史的縱深之處,蘊蓄著那么多光陰的柔情。

大江之水,終會東去;璀璨唐詩,永不湮滅。

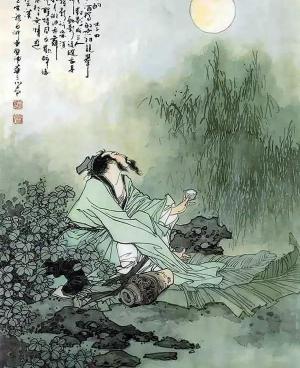

如果要為光華奪目、物象萬千的唐詩,推選一個形象代言人,他,只能是李白。

浪漫詩仙,原來是太白星下凡

公元701年,李白誕生。

關于李白的出生地,一直有多家之爭。現在普遍認為,李白出生在唐時西域的碎葉城,即現在吉爾吉斯坦的托克馬克。

至于李白一家為什么會到了西域,李白的族叔李陽冰的《草堂集序》記載:“中葉非罪,謫居條支,易姓與名。神龍之始,逃歸于蜀,復指李樹,而生伯陽。”

李白的出生,還伴隨著美好的傳說。《新唐書》中記載:“白之生,母夢長庚星,因以命之。”

由此可見,李白之所以成為詩仙,是因為他本來就不是俗子凡胎。他是宇宙中最晶瑩剔透的那顆太白星,一不小心隕落到了人間。

李白五歲的那一年,武則天去世。家人帶著他從碎葉城回到了蜀地,定居在昌隆(今四川江油)的青蓮鄉。

唐時西域的碎葉,與龜茲、疏勒、于闐并稱大唐的安西四鎮。那塊神異之地,不僅有吳鉤霜雪,銀鞍照馬,還有星辰入夢。它們在西部流沙中彼此勾連呼應,演繹著濃濃的西域風情。

西域是奔放的,龜茲舞和西涼樂孕育了李白的藝術細胞;西域是自由的,沒有任何東西來束縛你的身心;西域更是蒼茫遼闊的,它能極大地激發一個人的想象力。

因為出生之地的影響,李白的性情,自由來去,天馬行空。他永遠做不到停留和穩定,他天生就有一顆不羈的心。

李白的一生,沒有逼仄,沒有局促,他的格局和視野,從一開始就注定了明凈、闊大與高遠。

腳踏著西域的千里冰雪,臉拂著碎葉的萬里長風,幼年的李白,從歐亞大陸的腹地走來,一步步走向了他的大唐母國。

白衣少年的心里,住著一個俠客

李白或許從未想過,他這輩子要成為一名杰出的詩人。因為他天生就是詩人,他具有天縱的才思,他根本不需要刻意地去學習寫詩。

在家鄉匡山,李白曾有過一段讀書生活。但是他從友人學的多是縱橫術,“常橫經籍書,制作不倦”。

要成為一名合格的縱橫家和俠客,習劍是必須的。李白不是自己在家里隨便比比劃劃,他拜了天下最好的老師來學習劍術,他的師父是唐代第一劍客、人稱“劍圣”的裴旻。

李白最終的擊劍水平如何,我們不得而知,但他對慷慨悲歌的俠客,心中的傾慕之情是不容置疑的。

笑盡一杯酒,殺人都市中。

羞道易水寒,從令日貫虹。

——李白《結客少年場行》

最能表現李白的俠義情結的,則是他的《俠客行》一詩。這首詩曾被金庸作為他的長篇小說《俠客行》的開篇詩:

十步殺一人,千里不留行。

事了拂衣去,深藏功與名。

李白對俠客的向往稱頌,不是因為他天性中的躁動與不安分,而是出于他對拯危救難、輕生重義、不圖名利的俠客精神的無比欽慕,所以他才在《俠客行》的結尾大贊曰:

縱死俠骨香,不慚世上英。

誰能書閣下,白首太玄經。

李白的這種俠義情懷,既來源于先秦的墨家思想,更受到了唐朝游俠之風的影響。

唐朝是一個甚有胡人氣的朝代,連皇帝李淵都有胡人的血統。李世民的長孫皇后,也是鮮卑人,所以唐朝的很多熱血男兒,心里都有一個仗劍行走天涯的夢。

而李白,做這個夢只是比別人更認真一點。

行吟江湖,用生命擁抱山水和自然

大凡詩人,沒有誰能夠像李白,對自然和山水那般熱愛。在李白眼里,山水才是他永恒的愛人。得意時,山水陪伴著他;失意時,山水亦陪伴著他。他看青山多嫵媚,料青山見他應如是。

724年,李白二十四歲,他懷著“奮其智能,愿為輔弼,使寰區大定,海縣清一”的入世思想,由家鄉出發,開始漫游祖國,浪跡天涯。

峨眉山月半輪秋,影入平羌江水流。

夜發清溪向三峽,思君不見下渝州。

——李白《峨眉山月歌》

李白剛剛踏上遠游的征程,看到峨眉山上升起的那輪明月,便不禁開始思念家鄉。

和友人行至荊門,眼前一片開闊。高山逐漸遠去,江水奔流不息,月似明鏡,云海變幻。在這個離別的夜晚,李白寫下了《渡荊門送別》:

渡遠荊門外,來從楚國游。

山隨平野盡,江入大荒流。

月下飛天鏡,云生結海樓。

仍憐故鄉水,萬里送行舟。

當行至江西,看到廬山瀑布水霧氤氳,景象奇偉,李白的心中激情澎湃,他的想象立刻開始馳騁:

日照香爐生紫煙,遙看瀑布掛前川。

飛流直下三千尺,疑是銀河落九天。

——李白《望廬山瀑布》

當那輕巧的小船駛至天門山,看到碧水青山、白帆紅日的絢麗畫面,李白被大自然的鬼斧神工與雄奇壯闊深深震撼:

天門中斷楚江開,碧水東流至此回。

兩岸青山相對出,孤帆一片日邊來。

——李白《望天門山》

742年,李白來到了長安,當他感受了蜀道不可凌越的磅礴氣勢,他才知道了什么叫崢嶸突兀,什么叫強悍崎嶇。他也才知道,祖國的山水,原來不只是一種風格,惟其如此,才更顯大唐江山的綺麗。

蜀道之難,難于上青天,使人聽此凋朱顏!

連峰去天不盈尺,枯松倒掛倚絕壁。

——李白《蜀道難》

當行至祁連山腳下,蒼茫云海之間,一輪明月冉冉升起,李白想到了古時邊防將士的戍守之苦。

明月出天山,蒼茫云海間。

長風幾萬里,吹度玉門關。

漢下白登道,胡窺青海灣。

由來征戰地,不見有人還。

——李白《關山月》

744年,李白遭受誣陷、被迫離開長安。長期的漂泊生活,使李白飽嘗了世間的炎涼與辛酸,他的心中愈加增添了孤獨落寞之感。

眾鳥高飛盡,孤云獨去閑。

相看兩不厭,只有敬亭山。

——李白《獨坐敬亭山》

李白的曠世孤獨從來無人理解,他只好靜靜地凝望著敬亭山。因為他的心曲,只有大自然才會傾聽,只有那永恒的山水才是他的知音。

在李白的一生中,沒有人知道他到底翻了多少山,涉了多少水。我們只知道,李白一直在路上。

如果沒有看過這些風景,沒有行過這些路途,李白便不會有一個闊大的心理空間,他的詩歌,便不會包羅萬象,思接千里。

在搖曳多姿的山水里,李白照見了宇宙;而我們在李白的山水詩里,照見的是一顆高標于世、不染塵埃的靈魂。

兩次求仕,皆是命運的捉弄

742年,李白終于等來了他人生中最大的一次機遇。

因為玉真公主和賀知章的交口稱贊,唐玄宗不禁對李白發生了興趣,便下令召李白進宮。李白進宮那天,玄宗親自降輦步迎,以七寶床賜食于前,并親手調羹。

但是進宮之后,玄宗似乎沒有重用李白之意。他只是在游玩宴飲之時,需要李白陪侍在側,隨時記下他們的歡樂時刻。

一開始,李白對御用詩歌的創作是頗為上心的,他極盡才情,在玄宗面前表現。

云想衣裳花想容,春風拂檻露華濃。

若非群玉山頭見,會向瑤臺月下逢。

——李白《清平調·其一》

寫著寫著,李白發現不對勁了。原來玄宗只是把他當做一個高級文人,讓他寫詩逗他們開心的。如果他寫得好,玄宗有可能讓他當大唐的作協主席,但玄宗可能從來沒想過,讓李白當大唐的宰相。

而李白偏偏對宰相有興趣,卻無意于作協主席。

于是,李白漸漸對寫詩的工作懈怠了,玄宗在興頭上,常常找不到李白的人影。幾次三番,玄宗便對李白失去了耐心,他說:“此人固窮相,非廊廟器也”。

高力士和楊國忠等人,因為看不慣李白的特立獨行,在玄宗面前不斷地進讒言,李白覺得呆在京城越來越沒勁了。

不向東山久,薔薇幾度花。

白云還自散,明月落誰家。

——李白《憶東山二首》

李白想歸去,他不知昔日種在東山的薔薇又開過幾次花,那堂前的明月又落入了誰家?

744年,李白上書傲嬌裸辭,玄宗同意賜金放還。

雖然看似從長安風光撤退,但初次求仕受挫,李白的心中,還是積滿了壓抑憤懣,他一口氣寫下了三首《行路難》。

行路難!行路難!多歧路,今安在?

長風破浪會有時,直掛云帆濟滄海。

在《行路難》中,李白感嘆了官場之黑暗,仕途之艱難,以及自己的懷才不遇。但短暫的郁悶過后,李白的心頭馬上陽光燦爛。他在大聲地告訴世界,我不會沉淪,我要繼續揚帆出海,乘風破浪!

如果說李白第一次的求仕,是光榮的失敗,那么李白第二次對仕途的追逐,卻差點兒丟了性命。

安史之亂爆發以后,唐明皇倉皇出逃,太子李亨即位。杜甫選擇了追逐唐肅宗李亨,但“撫劍夜吟嘯,雄心日千里”的李白,選擇了追隨永王。

事實證明,李白這次是真的站錯了隊。當永王被唐肅宗打敗,李白也因此獲罪,被判流放夜郎。幸運的是,肅宗因立太子和大旱而大赦天下,李白遇赦得歸。

朝辭白帝彩云間,千里江陵一日還。

兩岸猿聲啼不住,輕舟已過萬重山。

——李白《早發白帝城》

雖然此次政治的抉擇有驚無險,但李白終歸是李白,當重獲自由,他立刻忘了先前的貶謫和打擊,而是輕舟千里,豪情萬丈。

即使命運屢次捉弄李白,但李白全不在乎。他依然高唱凱歌,一路向前,回頭再向命運做一個鬼臉。

有什么能擊碎一個天才的內心?那個天上的詩仙,人間若之奈何?

訪道求仙,一生最愛老莊

作為詩仙的李白,和作為詩圣的杜甫有著根本的不同。杜甫從小接受的就是儒家正統思想的教育,并且這種教育已深入到杜甫的骨髓,成為他一生的追求。

來自胡地的李白,出身富商,由于家風和社會習俗的濡染,使他自幼崇尚道家,加上李白又有習劍任俠、學習縱橫家的經歷,所以李白的思想形態極其駁雜,有時甚至互相沖突和打架。

李白曾自言:“五歲誦六甲,十歲觀百家”,由此可知,李白對陰陽法術、諸子百家都甚有研究。但他最感興趣、堅持終生的信仰,只有道家。

道教提倡飄逸出塵,鼓吹神仙世界,這種思想恰好迎合了李白熱愛自由、不受羈束的性格。而現實生活中,又有那么多的黑暗與齷齪,這使得李白,更加強烈地幻想和追求一個美好的仙界。

手持綠玉杖,朝別黃鶴樓。

五岳尋仙不辭遠,一生好入名山游。

——李白《廬山謠寄盧侍御虛舟》

在崇信道教的過程中,李白的身心不斷地從紅塵俗世中拔離。他愈來愈脫去身上俗人的氣質,而修煉了一身的仙風道骨。

李白一生傲睨權貴,他蔑視封建等級制度,追求個性自由,他的這種狂放不羈的精神,主要受了莊子叛逆思想的影響。

道教還極其明顯地影響了李白的詩歌創作風格。道教為李白插上了精騖八極、神游四方的想象的翅膀,所以李白的詩歌具有一種恍惚高遠、光怪陸離的神異色彩,形成了后人可望而不可即的浪漫主義風格。

雖然李白信仰道教,深愛老莊,但李白中年時期曾“移家東魯”,在魯地先后“定居”二十年。魯地乃儒家文化發祥之地,李白無疑也受到了儒家思想的影響。

所以,李白在信仰道教的同時,心中也懷著“治國平天下”的政治理想。只是他“常欲一鳴驚人,一飛沖天,彼漸陸遷喬,皆不能也。”

屢次挫敗之后,李白不得不躲到他的縹緲世界,尋求心靈的的平衡與超脫。

詩仙的日常標配,怎能少了美酒

“沒有詩的人生是寂寞的,沒有酒的詩歌是干澀的”。如果沒有酒,李白的詩情就不會飛揚;如果沒有酒,李白的筆下,就不會出現盛唐的高華氣象。

李白天資絕高,性格清奇,嗜酒如命。李白的粉絲杜甫在《飲中八仙歌》里這樣寫道:

李白斗酒詩百篇,長安市上酒家眠。

天子呼來不上船,自稱臣是酒中仙。

李白認為,連天和地都愛酒,他自己嗜酒,有什么可指責厚非的呢?

天若不愛酒,酒星不在天。

地若不愛酒,地應無酒泉。

——李白《月下獨酌四首》

對詩才如仙的李白來說,酒是愉悅,酒是麻醉,酒是心靈最好的慰藉。

孤獨到極點時,李白一個人喝酒,陪伴他的只有月亮和他的影子。

花間一壺酒,獨酌無相親。

舉杯邀明月,對影成三人。

月季不解飲,影徒隨我身。

暫伴月將影,行樂須及春。

看似李白在花前月下自斟自飲,及時行樂,但是仔細讀來,我們讀出的分明是萬千寂寞。原來詩仙喝的不是酒,而是無法排遣的孤獨!

當然,李白也有快意稱心之時,這時詩仙自然要狂歌痛飲:

兩人對酌山花開,一杯一杯復一杯。

我醉欲眠卿且去,明朝有意抱琴來。

要說李白喝酒對寫詩有什么好處,用李白自己的話來說,“興酣落筆搖五岳,詩成嘯傲凌滄州。”

借助酒力,李白銷愁壯膽,掙脫了世俗禮法的束縛,打破了常規的精神狀態。“于暢懷通智、幻覺狂舞之際,思緒飄忽于天地之間,出入于古往今來,從而達到一種詩酒與生命激蕩交融的境界”。

我們為什么癡愛著李白

一千多年以來,江山興廢萬變,但李白在人們心目中的形象卻從未改變。

自賀知章當年在長安見到李白,稱李白為“謫仙人”的那一刻起,李白在世人心目中的形象就已經定型了。

作為詩仙和酒仙,李白的詩歌創作帶有強烈的主觀色彩。從古至今,沒有任何一個詩人像李白那樣,在詩歌中強烈地表現和塑造自我,極力突出抒情主人公的獨特個性。

只有李白,盡情揮灑,從無遮飾;喜怒愛憎,形于筆端;純真率性,一派自然。

看到勞動人民的艱辛勞作,李白“一唱都護歌,心摧淚如雨”;看到權貴勢要的跋扈愚蠢,李白“手持一枝菊,調笑二千石”;看到社稷傾覆、民生涂炭,李白“過江誓流水,志在清中原”。

當年聽到唐玄宗宣召,李白得意的“仰天大笑出門去,我輩豈是蓬蒿人”;被奸臣排擠出京,李白“乍向草中耿介死,不求黃金籠下生”;面對“人生在世不稱意”,李白決定“明朝散發弄扁舟”!

不論處境和世事如何,李白終是那樣的狂放,又是那樣的本真。他認為做人首要的是取悅自己,所以他“安能摧眉折腰事權貴,使我不得開心顏”!

德國哲學家海德格爾,在論及詩人與詩歌的關系時說:“詩人愈富詩性,其言說就愈自由。”因為個性的落拓不羈,李白的詩歌創作從來隨心所欲,其作品自然而然地表現出,一種尋常詩人無法企及的境界和高度。

李白,才是那個最富詩性的詩人。

與李白相比,我們很多成年人都是墮落的兒童。隨著歲月的流逝,我們最后都活成了自己曾經討厭的樣子,成熟卻丑陋,但李白至死還是那個純真可愛的模樣。

李白是時代的驕子,是盛世的歌手,是盛唐文化孕育的天才作家。“他以其獨立的人格,非凡的自信,豪放灑脫的氣度和自由創造的浪漫情懷,充分體現了盛唐詩人的時代性格和精神風貌。”

李白的一生,就是盛唐的縮影;李白的魅力,就是盛唐的魅力。

在每一個中國人的心里,李白是鄉愁的符號,李白是浪漫的代表。李白的身體在人間,靈魂卻一直在天上。無論我們怎樣踮起腳尖仰望,他高得我們永遠夠不著。

李白是我們每一個人的童年記憶,他伴隨了我們整個的生命成長。李白的一生,是一部天才的狂想曲,也是最自由、最出色、最珍貴的生命范本。

我們都是炎黃子孫,我們都是李白的傳人。李白,你是那樣可愛,你只能屬于中國,我們舍不得讓你走向世界。