什么是腸息肉腸息肉:是指腸黏膜表面突出到腸腔內的隆起狀病變,息肉并非“肉”,而是一類異常生長的組織,包括腫瘤性和非腫瘤性病變,在沒有確定病理性質前統稱為息肉。大量病例表明,一旦發現腸息肉應立即切除,因為腸息肉癌變只是時間問題!理論上講,只要

什么是腸息肉

腸息肉:是指腸黏膜表面突出到腸腔內的隆起狀病變,息肉并非“肉”,而是一類異常生長的組織,包括腫瘤性和非腫瘤性病變,在沒有確定病理性質前統稱為息肉。

大量病例表明,一旦發現腸息肉應立即切除,因為腸息肉癌變只是時間問題!理論上講,只要有足夠的時間,腺瘤性息肉終有一天會癌變!

所以,今天小編再來跟跟大家談談腸息肉切除術。

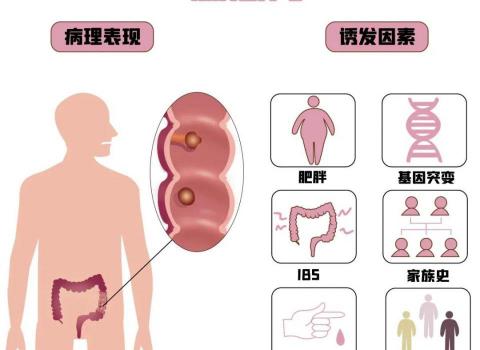

息肉產生的原因

內鏡下切除方式

在做腸鏡發現息肉時,符合切除標準的息肉通常會立刻切除,無需再次手術。

常用的鏡下切除方法有:

1.活檢鉗息肉切除術:適用于直徑<0.5cm的息肉

2.內鏡下息肉電切除術:適用于各種大小的有蒂息肉、直徑<2cm的無蒂息肉

3.內鏡下黏膜切除術(EMR):適用于<2cm的扁平息肉

4.內鏡黏膜下剝離術(ESD):適用于直徑>2cm的息肉,尤其是平坦息肉

下面,具體的展示一下這幾種切除方式

一、活檢鉗息肉切除術

A 鉗除前,B 鉗除后創面。C-D:熱活檢鉗除術注意事項,息肉體積過大,增加電凝時間,造成透壁性損傷

手術過程

1.常規內鏡檢查,發現腸息肉

2.通過結腸鏡插入一個帶電的PSD活檢鉗,將鉗子的兩個嘴張開后夾住息肉

3.通電后利用熱能產生的熱量將息肉切除

4.觀察腸壁漿膜層有無損傷,息肉取出后送檢

二、內鏡下息肉電切除術

有蒂息肉切除示意圖

無蒂息肉切除示意圖

手術過程

1.常規內鏡檢查,明確息肉位置、大小及形態等

2.充分暴露息肉,通過牽拉息肉使其離開腸黏膜

3.①有蒂息肉的切除:于直徑較小的息肉直接電切除;蒂部較短者,圈套鋼絲套入息肉后抵達息肉基底稍上方提拉切除;蒂部較長者,盡可能保留殘蒂1cm左右的長度,提拉切除;蒂部粗短者,先用尼龍繩圈套結扎或金屬夾夾閉阻斷息肉血供后,在結扎上方行電切除。)

②無蒂息肉的切除:在息肉基底部稍上方行圈套電切或在息肉基底部黏膜下注射生理鹽水,形成液體墊,再行電切除。較大的息肉采用分期分塊電切的方法。

4.息肉回收,送病檢

三、內鏡下黏膜切除術(EMR)

EMR有三種,分別是:透明帽法切除術、黏膜注射下切除術、黏膜注射法分片切除術。

其中黏膜注射法分片切除術與黏膜注射下切除術在操作流程上并無太大差別,只是前者病灶較大不能一次圈套切除,需要分次切除。不再單獨講述。

透明帽法切除術

手術過程

1.據病變位置的不同選擇直式或斜式透明塑料帽套于腸鏡前段,然后進鏡到達病變位置

2.將圈套器置于透明帽內,再將透明帽對準所切除息肉,將其吸引至透明帽內

3.收緊圈套器用高頻電切除息肉,檢查無出血或穿孔等并發癥后退鏡

4.將息肉取出后送病理檢查

黏膜下注射切除術

手術過程

1.確定并標記處病灶邊緣

2.進項黏膜下注射,使病灶抬舉

3.將圈套器套住息肉及周邊0.5cm整腸黏膜,用負壓吸引收緊圈套器,然后電切

4.處理創面,將息肉取出后送檢

四、內鏡黏膜下剝離術(ESD)

ESD圖示

手術過程

1.充分暴露病變,確定病變范圍并在病變外圍進行標記,如上圖A

2.進行黏膜下注射生理鹽水、高張液體或膠體液,觀察抬舉征(粘膜下注射水墊后粘膜層和肌層分離的狀態),如上圖B

3.在病變周圍切開病變黏膜至黏膜下層,如上圖c

4.在病變周圍標記點外緣環周切開黏膜,如上圖D

5.黏膜下層剝離,如上圖E、F

6.在剝離的過程中不斷的處理裸露的血管,如上圖G

7.將病變黏膜完全剝離下來,并處理創面,預防遲發型出血,如上圖H

8.最后,將息肉送病檢

更多腸息肉切除問題,歡迎大家留言討論