有關(guān)讀書的話題,就在前幾天回鄉(xiāng)祭祖時(shí),還抽空到城里圖書館看看有沒有自己需要的書。

雖未尋得,還是匆匆忙忙隨手從一列書叢中選了兩本,一本是“隨筆”(2007),一本是雜文(2013)。還可以多借上幾本,只不過所背旅行包中幾乎已經(jīng)裝滿了,包括從家里帶來的幾本書,加上充電寶、充電器……,還有換洗衣服……,有十幾斤的分量了。

盡管如此,返程時(shí),我還是背著它游走于車站換乘之間,在中新生態(tài)城動(dòng)漫園小憩后,又背著它,乘坐城內(nèi)4號(hào)線,直達(dá)國家海洋館。遠(yuǎn)道無輕載,自覺加壓成了我一貫的做法,不管是背著的書,是否有時(shí)間看一看,總覺得有了它在包中,心里就有了點(diǎn)譜似的。當(dāng)然要裝在肚子里或腦袋中,那再省事不過了。

畢竟那厚厚的一本本的書,都是知識(shí)啊!背著書包,去參觀海洋的知識(shí),探索海洋自然人類的發(fā)展,多有意境啊!

喜歡書,在孩提時(shí)就喜歡,只要是和書以及文字相關(guān)的報(bào)紙資料,都要拿出來翻一番,看一看。小時(shí)候家里除了馬列的書,就是父親從大隊(duì)里拿回來看的報(bào)紙——那時(shí)父親是大隊(duì)的負(fù)責(zé)人。

這種習(xí)慣一直延續(xù)到上學(xué)后,只不過看得只是政治書的名字——《國家與革命》……里邊內(nèi)容是不看的,也看不懂的,只是別人問起來,告訴他我家有書,還是馬列的書。

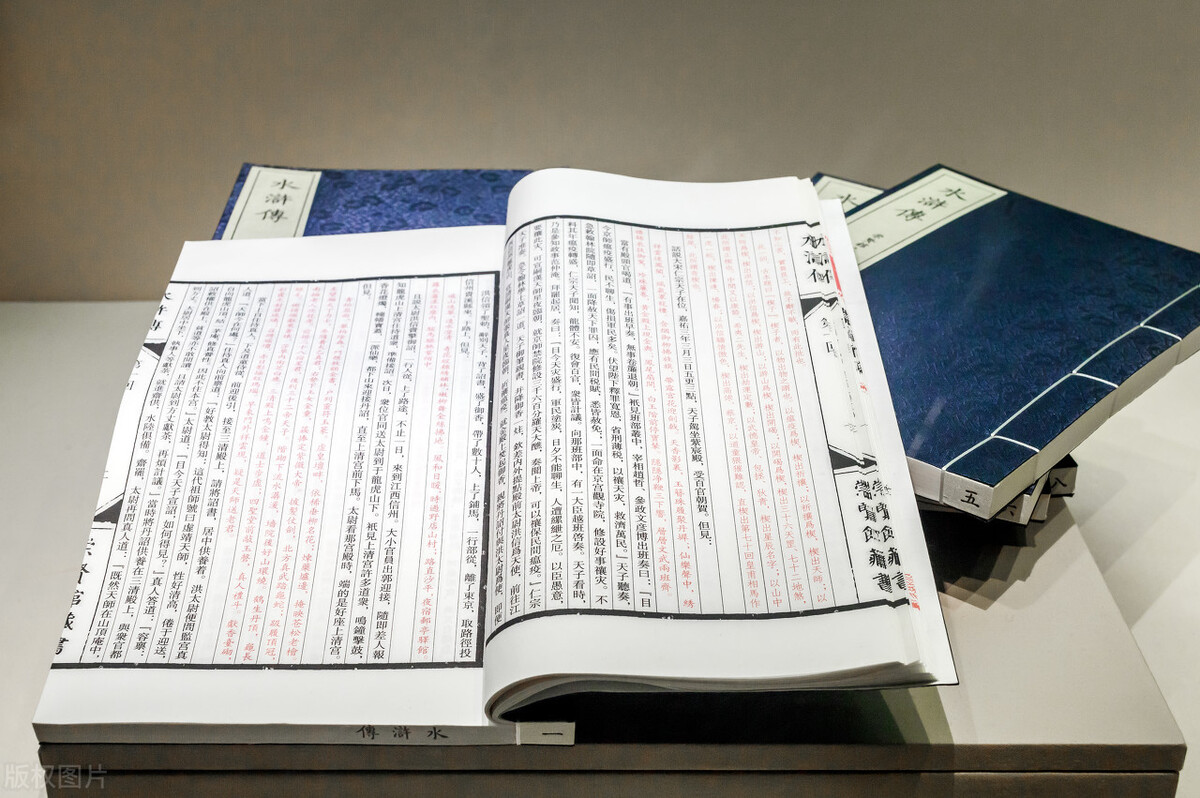

我印象最深的,讀的小說是120回《水滸全傳》,皮是青藍(lán)色的。

記憶里好像有那么一段時(shí)光,父親一天到晚忙碌,我也是偷著看,如果被父親發(fā)現(xiàn)看小說輕則訓(xùn)斥一番,重則一頓揍。我懷疑自己少兒時(shí)那點(diǎn)書的靈性,被打沒了。

如果是讀小說上癮,沒人管,也許連正常的學(xué)業(yè)也會(huì)受影響的。

因?yàn)楫?dāng)時(shí)看書,只是好奇,盲目地看,看起書來,只是囫圇吞棗,對(duì)生字或模糊的字,也沒有查字典的習(xí)慣,省事的方法念半邊,也留下不少笑話。就是現(xiàn)在已兩鬢斑白了,小我一歲的弟弟,還揭我的短,當(dāng)時(shí),我給他講的水滸人物故事,把呼延灼,叫成呼延勺了。

因?yàn)樗谥v給別人時(shí),遭到了嘲笑,所以記得那么清楚。

也許就是因?yàn)樽x書時(shí),底子打得不好,(當(dāng)時(shí),極左的環(huán)境也影響很大,越窮越光榮,寧要資本主義的草,不要社會(huì)主義的苗,以至于學(xué)風(fēng)都受到影響,學(xué)黃帥,還有白卷英雄……寫大字報(bào),批林批孔……)

沒有影響是不可能的,感覺該有的課程,還是有的,書還是接著念的。

等到了高考恢復(fù)后,也就是初三開始,學(xué)習(xí)抓得緊了。高中分文理科時(shí),因?yàn)楦杏X理科還行,就選擇了理科。當(dāng)時(shí)是恢復(fù)高考的第三年,雖然未考上大學(xué)(大專),但中專分?jǐn)?shù)還是滿富余的。在應(yīng)屆里也是鳳毛麟角的。也是理科學(xué)得相對(duì)好的緣故吧!

走向社會(huì),專業(yè)學(xué)電的我,造化弄人,一次偶然的機(jī)會(huì),在參加代表基層隊(duì)參賽的知識(shí)競賽中(好像是歷史政治等方面知識(shí)),發(fā)揮的好被領(lǐng)導(dǎo)看中,調(diào)到辦公室工作。這可是文字科班。遇到了我的短板……趕鴨子上架,學(xué)中練吧!這一綁定就是十幾年的光陰。隨后又搞了些年思想政治工作,與寫作相關(guān)的,大多有可采用的相對(duì)固定的行文格式,頂多寫個(gè)匯報(bào),投個(gè)宣傳稿什么的。

這段時(shí)間補(bǔ)充的,讀的書大都是應(yīng)用文等相關(guān)的。

等到不再擔(dān)任職務(wù)后,工作不忙了,抽空練幾年毛筆字,書還是讀得少。

要讓我羅列出真正帶著字典讀的,還得有文字注釋的,文言文要有譯文的。讀過的書,也就大致這么幾本,《論語》、《孟子》、《莊子選擇》《古文觀止》等。

不知不覺中,老將至。而又迷上自媒體了,這才覺得讀的書太少了。關(guān)鍵是腦中無物,文辭詞窮。可以說是“旁征博引”,如饑似渴,恨不得把一本一本的書充入腦海之中。

不過是拿來主義,寫游記就讀相關(guān)的書,目的性強(qiáng),也就沒有什么計(jì)劃了,也不會(huì)按部就班了。因?yàn)樾枰吹臅鴮?shí)在是太多了,實(shí)為欠賬多。完整的閱讀的,只有一兩本有關(guān)語法修辭的書,其余的都是選擇地看,主要是余秋雨、茅盾、朱自清、季羨林、賈平凹等人寫的散文。

當(dāng)然了,這也是剛剛開始,從盲目到有計(jì)劃,有個(gè)梳理調(diào)整的過程,有了讀書計(jì)劃,還應(yīng)持之以恒,這才是讀書的關(guān)鍵所在。

毛主席曾經(jīng)講過,“飯可以一日不吃,覺可以一日不睡,書不可一日不讀。”毛主席可以說是博覽群書,也是我們學(xué)習(xí)的榜樣。

讀書還需靜下心來,不要被急功近利的功利主義所左右。真正完整的欣賞,細(xì)讀品味,領(lǐng)會(huì)其寫作要義,掌握寫作技巧。豐富自己的知識(shí)面,積蓄的厚實(shí)一些,提升寫作水平。

達(dá)到腦中有物,心中不慌的境界,有了書讀百遍其義自見,寫起文章來,有了文采飛揚(yáng)、筆墨生香的效果,期待實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍吧!

即使達(dá)不到“臺(tái)上玩月”之程度,比‘“庭中望月”也會(huì)更好一點(diǎn)的吧。