文/當(dāng)年一木

1969年3月2日,蘇聯(lián)軍隊(duì)入侵我國珍寶島(位于黑龍江中蘇交界處�����,在烏蘇里江主航道中心線靠近中國一側(cè))�,挑釁襲擊我國邊防軍巡邏人員,并率先開槍打死打傷我軍6人���,我國邊防軍忍無可忍,被迫自衛(wèi)反擊�����,將入侵的蘇軍逐出珍寶島�����,由此�,中蘇邊境的戰(zhàn)事迅速升級����。

3月15日,沒占到便宜的蘇軍不甘心���,再次集結(jié)部隊(duì),向鎮(zhèn)守珍寶島的我軍邊防部隊(duì)發(fā)動了3次猛烈進(jìn)攻�����,還以炮火延伸打擊我國境內(nèi)縱深目標(biāo)�。我軍將士浴血奮戰(zhàn)9小時,頂住了蘇軍的6次炮火轟擊,打退了蘇軍的進(jìn)攻。3月17日����,連續(xù)失敗兩次的蘇軍,直接出動坦克進(jìn)攻�。我軍在兵力和武器裝備均占劣勢的情況下�,憑借頑強(qiáng)的戰(zhàn)斗意志和視死如歸的決心�,用生命捍衛(wèi)了我國神圣不可侵犯的領(lǐng)土,再次成功將蘇軍擊退�。

雖說中蘇此前已經(jīng)存在著很深的分歧和矛盾��,但至少曾經(jīng)還有“同志加兄弟”的情分在。然而,珍寶島之戰(zhàn)��,則讓中蘇雙方徹底撕破臉皮����,直接兵戎相見。很快,蘇聯(lián)大軍壓境,“鋼鐵洪流”滾滾而來�。按照當(dāng)時的說法�����,蘇聯(lián)“陳兵百萬于邊境”。

并且,蘇聯(lián)甚至威脅我國����,要對我國使用“外科手術(shù)式核打擊”���。隨著中蘇關(guān)系的持續(xù)惡化����,據(jù)說蘇聯(lián)已經(jīng)做好了詳細(xì)的戰(zhàn)略規(guī)劃���,即將兵分四路對我國進(jìn)行軍事打擊�。

在強(qiáng)大的蘇聯(lián)面前,我國就好比一個小學(xué)生���,這場仗一旦打起來,結(jié)局如何��,誰也說不 準(zhǔn)�,至少不容樂觀���。戰(zhàn)爭的陰云�,籠罩在中國人身上。好在經(jīng)過談判�,這場仗最后沒有打起來���。

中蘇之間的那場沖突�����,已經(jīng)過去50多年了�����,如今想起來,真是驚險萬分�!一旦擦槍走火��,對于兩國人民,乃至整個世界��,都將是一場巨大的災(zāi)難����。那么,當(dāng)時中蘇之間��,為什么會從“同志加戰(zhàn)友”��,變得反目成仇呢���?當(dāng)時�����,蘇聯(lián)的軍事打擊規(guī)劃已備好���,為何最后一刻沒有動武�����?

本文多方搜集權(quán)威史料�����,力求用客觀、公正的態(tài)度�����,盡可能詳實(shí)地記錄蘇聯(lián)陳兵百萬于國境線的前因后果�����,讓我們對于那段驚心動魄的歷史�,有一個客觀��、理性地認(rèn)識��。

01、中蘇關(guān)系破裂,原因究竟是什么?

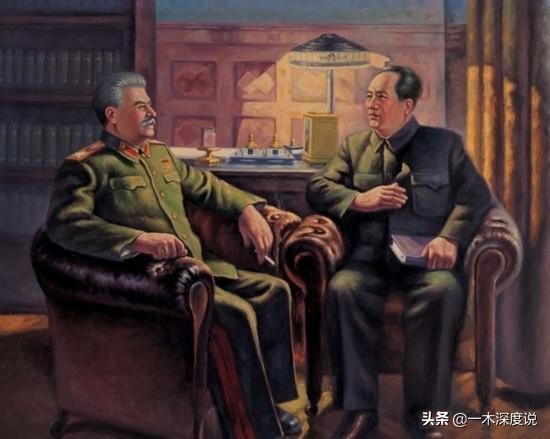

從感情上講����,我國對于蘇聯(lián)老大哥����,一直是很敬重的��,可以說,把蘇聯(lián)當(dāng)親人對待。

然而���,在對待國家利益的大是大非問題上,妄談友誼,是不靠譜的。雖然中蘇交情很深,但是 ,由于地緣關(guān)系、當(dāng)時的國際形勢��、蘇聯(lián)的心態(tài)等因素影響��,最后中蘇關(guān)系出現(xiàn)了裂縫�。

那么�,中蘇關(guān)系為什么會惡化呢?在我看來,這里主要有3個原因�。

第一��、地緣關(guān)系和歷史遺留問題

在清朝末年,我們國力衰弱,西方列強(qiáng)紛紛瓜分我國����,其中就有沙皇俄國��。俄國通過武力,迫使清朝簽訂了一系列不平等條約,強(qiáng)占了我國大片領(lǐng)土?���?姑涝?,我國打敗了當(dāng)時世界上最強(qiáng)大的美國,這讓蘇聯(lián)開始擔(dān)心,他們害怕我國強(qiáng)大后��,會把丟失的領(lǐng)土要回去����,所以心里埋下了隔閡。

事實(shí)上,新中國剛成立的時候,就已經(jīng)宣布廢除一切不平等條約����,其他西方列強(qiáng)在我國的不平等條約幾乎都取消了�,但是�����,蘇聯(lián)是個例外!

因?yàn)樘K聯(lián)跟我國是鄰居,有著漫長的邊界線����,蘇聯(lián)與我國既是合作伙伴�,又存在競爭關(guān)系��。站在蘇聯(lián)的角度講����,他們并不希望看到我國的強(qiáng)大��。事實(shí)上�,沒有哪個國家希望自己身邊有一個強(qiáng)大的鄰居�。

早在1945年,蘇聯(lián)為了防止我國崛起后�,對蘇聯(lián)造成威脅�����,所以千方百計地支持外蒙古獨(dú)立,我國由此丟了150多萬平方公里的國土��。

第二�、蘇聯(lián)作風(fēng)太霸道,侵犯我國主權(quán)

說起俄國人�����,網(wǎng)友習(xí)慣稱其“戰(zhàn)斗民族”��,也一點(diǎn)在俄羅斯總統(tǒng)普京身上�,體現(xiàn)得淋漓盡致����。

蘇聯(lián),是在原俄國的基礎(chǔ)上,由15個加盟共和國聯(lián)合組成����,是當(dāng)時世界上土地面積最大的國家。蘇聯(lián)對待自己的盟友和鄰國�����,態(tài)度非常蠻橫����,比如波羅的海三個小國,就是被蘇聯(lián)強(qiáng)行并入的��?���?梢哉f,對于蘇聯(lián)周邊的小國而言��,“惹不起�,也躲不開”。

在上世紀(jì)五十年代���,蘇聯(lián)也對我國耍起了蠻橫,要求在我國建立“聯(lián)合艦隊(duì)”和“長波電臺”�����,這也成了中蘇交惡的導(dǎo)火索����。

那么���,這究竟是怎么一回事呢��?

赫魯曉夫到訪北京的時候,向毛主席提出����,跟我國一起組建“聯(lián)合艦隊(duì)”,共同抵御帝國主義對蘇聯(lián)和我國的侵略�,還要在大連軍港建立“聯(lián)合艦隊(duì)”的海防基地����。此外�,蘇聯(lián)當(dāng)時第一艘核潛艇試航成功,為了方便在太平洋執(zhí)行任務(wù)�,想在我國東南沿海建一個長波電臺����,來實(shí)現(xiàn)與潛艇的通訊��。而長波電臺堪稱龐然大物��,占地好幾個平方公里,而當(dāng)時我國海軍的實(shí)力還很弱小,根本就用不著這樣的設(shè)施�。長波電臺��,基本上可以說是蘇聯(lián)專用的軍事基地,既然是軍事基地,一定會駐軍。

這兩樣?xùn)|西,無疑是對我國主權(quán)的一種試探���,觸動了我國敏感的神經(jīng)。我國是一個在近代遭受了列強(qiáng)欺負(fù)的苦難國家����,好不容易贏得了獨(dú)立�����,是不可能在主權(quán)這類原則問題上讓步的,所以毛主席果斷拒絕了蘇聯(lián)的無理要求���,蘇聯(lián)的赫魯曉夫則非常生氣。

第三����、我國奉行獨(dú)立自主外交��,不當(dāng)馬前卒

冷戰(zhàn)時期��,蘇聯(lián)為了與美國爭霸����,與西方國家進(jìn)行全方位的對峙����,所以希望社會主義國家,都團(tuán)結(jié)在自己周圍�����,分工合作���,建立一個以自己為主導(dǎo)的社會主義國家聯(lián)盟��。

在經(jīng)濟(jì)上���,蘇聯(lián)希望由自己掌握高附加值的產(chǎn)業(yè)��,而將那些輕工業(yè)分給落后國家;在軍事上,蘇聯(lián)希望通過在國外建立軍事基地的方式��,牢牢掌控其他國家�;在政治上,蘇聯(lián)希望這些小兄弟國家聽從自己指揮,充當(dāng)馬前卒。

然而����,哪個國家都不傻�,蘇聯(lián)的想法實(shí)在是太一廂情愿了���。

我國在外交上,奉行“不結(jié)盟”政策,是不可能將自己綁在蘇聯(lián)的戰(zhàn)車上��,這就注定了我國跟蘇聯(lián)不會是一路人��。

總結(jié)一下,蘇聯(lián)曾經(jīng)對于我國的工業(yè)發(fā)展和重大項(xiàng)目建設(shè)�����,提供了援助�,但是在五六十年代,中蘇關(guān)系破裂主要原因����,除了地緣競爭��、歷史遺留問題,最關(guān)鍵的就是主權(quán)問題。無論何時����,我國都不會在主權(quán)問題上讓步的�。

02�、蘇聯(lián)陳兵百萬,為何沒敢動武?

看過電視劇《亮劍》的人都知道��,丁偉在軍事學(xué)院的畢業(yè)論文答辯����,主題就是《論我國國土防御的重點(diǎn)》,里面有這樣一段話:

“兄弟手足之間可以為了利益反目成仇�����,那么國家與國家之間的聯(lián)盟就更為脆弱���,在任何時候�����,民族利益要高于意識形態(tài)的信仰�。別的都是扯淡�。既是老大哥����,又同屬社會主義大家庭,兄弟之間有什么事不好辦呢��?為什么不把老沙皇搶去的150萬平方公里的土地還給我們�?我想老大哥不會還?�!?/p>

“一個國家的周邊地區(qū)出現(xiàn)一個軍事強(qiáng)國�,不管這個軍事強(qiáng)國有沒有動手的打算,事實(shí)上����,潛在的威脅已經(jīng)構(gòu)成���,動手不動手的主動權(quán)在人家手里��,我們要做的是未雨綢繆,等人家動了手就晚了�。”

不得不佩服丁偉的戰(zhàn)略眼光���,他以冷靜的頭腦�,看到了常人沒看到的東西��,他所預(yù)料的�����,后來差點(diǎn)就變成了現(xiàn)實(shí)。

中蘇關(guān)系破裂后����,在中蘇7000多公里的邊境上����,蘇聯(lián)不斷擴(kuò)大駐軍規(guī)模��,從1965年開始,蘇聯(lián)駐軍從13萬人�,快速擴(kuò)充到50多個師�����。除此之外���,蘇聯(lián)還出動了空軍和海軍�,數(shù)千架飛機(jī)集結(jié)在邊境��,一艘航母帶著數(shù)十艘巡洋艦和潛艇���,從黃海�、渤海����,對我國形成了包圍之勢。

當(dāng)時��,蘇聯(lián)撤走了所有專家 ��,我國正在進(jìn)行中的項(xiàng)目��,不得不中斷,造成了重大的經(jīng)濟(jì)損失。此外��,我國的工業(yè)基礎(chǔ)很薄弱���,無論是兵力����、武器裝備、軍事工業(yè)等指標(biāo),蘇聯(lián)都占了壓倒性優(yōu)勢。可以說,蘇聯(lián)百萬大軍壓境,從蒙古和海參崴兩個方向,對我國形成夾擊之勢,讓我國非常緊張����!

這一幕,跟1945年何其相似!當(dāng)時���,170萬蘇聯(lián)紅軍,對付80萬關(guān)東軍,就使用了同樣的戰(zhàn)術(shù)。結(jié)果就是,只用了兩個月時間��,就將幾十萬關(guān)東軍打敗�,戰(zhàn)斗過程用“摧枯拉朽”來形容,最合適不過了,蘇聯(lián)“鋼鐵洪流”的威力,也讓世界震驚����!

珍寶島一戰(zhàn)�����,徹底讓中蘇的軍事沖突升級,蘇聯(lián)大軍壓境,面對“敵強(qiáng)我弱”的局面���,為了防備蘇聯(lián)的進(jìn)攻,我國進(jìn)行了戰(zhàn)備動員��,北方地區(qū)幾乎家家戶戶挖地道�����,經(jīng)常舉辦防空演練��,甚至將一些大型軍工企業(yè)搬遷到四川等戰(zhàn)略縱深地帶,這也就是當(dāng)時的“三線建設(shè)”�����。

蘇聯(lián)為了對我國進(jìn)行軍事打擊��,已經(jīng)做好了戰(zhàn)略規(guī)劃���,計劃先通過精準(zhǔn)核打擊癱瘓我國的軍事指揮,然后兵分四路進(jìn)攻:

第一路:穿過哈爾濱�����,進(jìn)攻沈陽�����,拿下遼寧����;

第二路:從內(nèi)蒙古,靠裝甲車閃電南下���,直沖北京;

第三路:從新疆的烏魯木齊入手��,從西往東打��;

第四路:空降兵在蘭州空降����,占領(lǐng)甘肅�;

然而,最終蘇聯(lián)沒敢打過來��,究竟是什么原因呢����?

說到底,是因?yàn)樘K聯(lián)對于打中國���,并沒有必勝的把握!

雖然敵我力量懸殊,然而經(jīng)過冷靜分析�����,這場仗打不起來�����,原因有以下幾點(diǎn):

第一:我國有核武器

1964年10月16日,我國第一顆原子彈試驗(yàn)成功�����,隨后又在1966年12月28日成功試驗(yàn)了威力更大的氫彈�����。到了1969年�����,雖然我國的核武器投射技術(shù)很落后,但是即便如此����,依然能對蘇聯(lián)形成威懾����。

蘇聯(lián)在進(jìn)攻我國之前��,對于我國的核武器��,還是有所忌憚的。

第二:補(bǔ)給線容易被切斷

蘇聯(lián)百萬大軍的彈藥和后勤保障�,全靠西伯利亞鐵路運(yùn)送���。當(dāng)時����,這條鐵路是單行線�����,蘇聯(lián)一旦對我國發(fā)起進(jìn)攻,我國首先要做的,就是使用導(dǎo)彈或者核武器����,打擊蘇聯(lián)境內(nèi)的西伯利亞鐵路�,令其癱瘓����。

如果蘇聯(lián)不能迅速結(jié)束戰(zhàn)斗,那就會被后勤和補(bǔ)給拖垮�。

第三:我國已經(jīng)做好了備戰(zhàn)

我國的國土面積遼闊�����,有充分的戰(zhàn)略防御縱深��,況且我國的重點(diǎn)軍工企業(yè)已經(jīng)搬遷至三線大山里隱藏起來,做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。

此時,如果蘇聯(lián)貿(mào)然進(jìn)攻�����,必然陷入了持久戰(zhàn)里��,對于異國作戰(zhàn)�,后勤保障跟不上����,是很危險的。

第四:對中國動武�,不符合蘇聯(lián)的利益

一直以來���,蘇聯(lián)的頭號對手是美國,而我國一直被蘇聯(lián)視為小兄弟,是蘇聯(lián)的拉攏對象����,如今放著美國不打���,卻消耗自己的資源和戰(zhàn)略力量�,來打我國�,這顯然不是明智的選擇。

更何況��,中蘇之間只是存在著意見分歧����,并沒有什么深仇大恨,打中國���,不值得。

并且����,一旦蘇聯(lián)對我國動武�,那么其戰(zhàn)略一定會轉(zhuǎn)移�����,到時候美歐趁機(jī)東進(jìn)���,蘇聯(lián)可能會陷入兩線作戰(zhàn)的窘境里���。

總結(jié)一下�,綜合上面幾種原因����,蘇聯(lián)承受不起跟中國動武的代價���,所以最后也沒敢南下�。

03、寫在最后

對于50年代出生的那一代人而言�,他們可能小時候經(jīng)常唱《國際歌》����,有些人或許還能講幾句俄語�,他們對于蘇聯(lián),有著復(fù)雜的感情:既有“同志加兄弟”的友誼�����,又有恐懼……

中華民族��,是一個重情重義的民族���,信奉“以真心換真心��,以友誼換友誼”,如果可能的話��,我們愿意一直把蘇聯(lián)當(dāng)同志,當(dāng)兄弟�,一起并肩作戰(zhàn)��,打敗一切帝國主義。

在那個時代��,中蘇關(guān)系的破裂����,既非我們所愿,也不符合我國利益��。然而�,正因?yàn)榈鼐壐偁幍拇嬖冢€有懸而未決的歷史遺留問題���,再加上雙方實(shí)力的懸殊�����,注定了我們兩國會競爭與合作并存�,并且�,這種現(xiàn)狀會一直持續(xù)下去。

如今���,珍寶島沖突已經(jīng)過去50年了,當(dāng)時蘇聯(lián)陳兵百萬于邊境的緊張氣氛,至今讓人后怕�,讓人窒息�����。我們也能切身感受到當(dāng)時我國面臨的巨大壓力,我國的高層,憑借智慧���,以“積極備戰(zhàn)”的姿態(tài)和決心,阻止了這場大戰(zhàn)的爆發(fā)�����,不得不佩服��!

謹(jǐn)以此文��,致敬珍寶島犧牲的英烈,還有為阻止中蘇戰(zhàn)爭做出貢獻(xiàn)的英雄們����!

作者簡介:當(dāng)年一木�����,文史領(lǐng)域創(chuàng)作者,良心小編��,本著客觀���、公正的態(tài)度�,堅持創(chuàng)作有深度的優(yōu)質(zhì)內(nèi)容����,如果您喜歡看我的文章,記得點(diǎn)個贊哦@一木深度說����。

本文參考資料:

百科·《珍寶島自衛(wèi)反擊戰(zhàn)》

詹新·《黨史博覽》-《美國人如何看待中蘇珍寶島沖突����?》

2002年第5期《黨史研究》-《赫魯曉夫�����、毛澤東與中蘇未實(shí)現(xiàn)的軍事合作——關(guān)于遠(yuǎn)東防空協(xié)定�����、長波電臺及聯(lián)合艦隊(duì)問題的再討論》