公元121年3月28日,出生于湖南耒陽(yáng),發(fā)明了造紙術(shù)的蔡倫去世。1900年過(guò)去,他對(duì)人類(lèi)文明的貢獻(xiàn)仍值得被銘記。

——題記

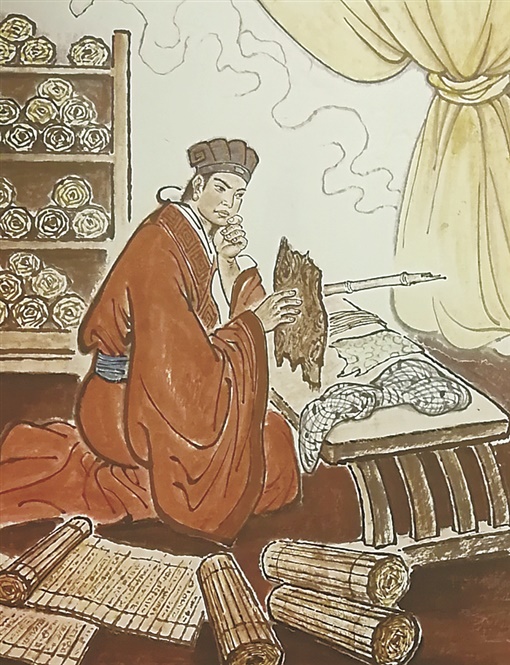

△ 湖南耒陽(yáng)蔡侯祠蔡倫造紙圖。劉德華 繪

甘建華

一

“如果沒(méi)有蔡倫,就沒(méi)有紙,我們很難想象今天的世界將會(huì)是什么狀況。”

1978年,美國(guó)人邁克爾·哈特出版《影響人類(lèi)歷史進(jìn)程的100名人排行榜》,蔡倫排第六;2007年,美國(guó)《時(shí)代》周刊公布有史以來(lái)的最佳發(fā)明家,蔡倫排名第四。美國(guó)《芝加哥論壇報(bào)》發(fā)表評(píng)論說(shuō):“中國(guó)蔡倫發(fā)明了造紙術(shù),傳到歐洲,令人震動(dòng),可以和現(xiàn)在把人送上月球的探索相提并論。”

法國(guó)安貝爾市蔡倫館展出文字說(shuō):“蔡倫的杰出貢獻(xiàn)和中國(guó)造紙術(shù)的發(fā)明,為人類(lèi)文明揭開(kāi)了新的篇章。”前蘇聯(lián)學(xué)者蘇赫曼在《造紙學(xué)》一書(shū)中說(shuō):“中國(guó)蔡倫在1800多年前發(fā)明了紙,其他任何發(fā)明,對(duì)文化發(fā)展的促進(jìn),都不能和紙相提并論。”英國(guó)威爾斯博士說(shuō):“造紙一事,尤為重要,即謂歐洲文藝復(fù)興之得力于此,亦不為過(guò)也。”

著名文化學(xué)者王魯湘說(shuō):“土生土長(zhǎng)的湖南人而彪炳史冊(cè)的,蔡倫應(yīng)是第一人。常有人說(shuō)湖南出政治家和軍事家,而少有發(fā)明家和科學(xué)家,那是因?yàn)樗麄儾恢啦虃愂窍嫒说木壒省!?

1962年12月1日,郵電部發(fā)行一套紀(jì)92《中國(guó)古代科學(xué)家》(第二組)紀(jì)念郵票,全套共8枚,其中一位就是蔡倫,蔡倫遂成為國(guó)家名片。

2008年北京奧運(yùn)會(huì)開(kāi)幕式,以一卷古代形制的畫(huà)軸貫穿始終,而在大屏幕中用影像表現(xiàn)的蔡倫造紙術(shù),飄逸灑脫,令人嘆為觀止。

耒陽(yáng)本土也在不遺余力地推介先賢蔡倫,“崇尚科學(xué),傳承文明”。2001年,在原蔡侯祠基礎(chǔ)上擴(kuò)建的蔡倫紀(jì)念園,面積達(dá)9萬(wàn)多平方米,現(xiàn)在是國(guó)家3A級(jí)旅游景區(qū),每年接待國(guó)內(nèi)外游客達(dá)30余萬(wàn)人次。在城區(qū)西湖路獅子嶺下,修建占地340畝的科技發(fā)明家廣場(chǎng),廣場(chǎng)中央矗立著14.7米高的蔡倫銅像。2001年9月8日舉行了首屆中國(guó)耒陽(yáng)蔡倫科技發(fā)明節(jié)開(kāi)幕式。

2009年初,蔡倫古法造紙技藝入選湖南省第二批非物質(zhì)文化遺產(chǎn)名錄。2014年11月11日,國(guó)務(wù)院公布第四批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄擴(kuò)展項(xiàng)目名錄,耒陽(yáng)“蔡倫古法造紙技藝”入列。2009年末,耒陽(yáng)黃市鎮(zhèn)擁有16萬(wàn)畝連片竹林的蔡倫竹海風(fēng)景區(qū),第一次向世人發(fā)出“亞洲最大竹海尋勝探幽之旅”的盛情邀請(qǐng)。翌年11月4日,以“蔡倫故里,竹海家園”為主題的中國(guó)(耒陽(yáng))蔡倫造紙文化旅游節(jié),隆重舉行了蔡倫發(fā)明造紙術(shù)1905年紀(jì)念大典暨蔡倫塑像揭幕儀式、“蔡倫故里”省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)授牌儀式、“蔡倫竹海”省級(jí)水利風(fēng)景區(qū)授牌儀式、“蔡倫竹海游”啟動(dòng)儀式、紙博物館開(kāi)館大典等。

△ 湖南耒陽(yáng)蔡倫紀(jì)念園。甘建華 攝

二

蔡倫,字敬仲,東漢桂陽(yáng)郡耒陽(yáng)(今湖南耒陽(yáng)市)人,約永平六年(公元63年)生于南平亭一個(gè)普通農(nóng)家,永平末年(公元75年)被選入洛陽(yáng)宮內(nèi)做太監(jiān)。他在家鄉(xiāng)曾經(jīng)讀過(guò)私塾,據(jù)說(shuō)學(xué)業(yè)優(yōu)異,因此很快就在太監(jiān)群中鶴立雞群,引起了章帝劉炟正宮竇皇后的注意。

此后,蔡倫一生在內(nèi)廷為官,先后侍奉過(guò)四個(gè)幼帝,投靠?jī)蓚€(gè)皇后,節(jié)節(jié)攀升,功居列侯,位尊九卿。但在建光元年(公元121年)三月二十八日,“帝敕使自至廷尉,倫飲藥死”,服毒自盡,死后葬在封地。在《后漢書(shū)》中,蔡倫被載入《卷七十八·宦者列傳·第六十八》。

永元十四年(公元102年),蔡倫兼任尚方令,主管宮內(nèi)御用器物和宮廷御用手工作坊。由他設(shè)計(jì)、監(jiān)制的寶劍和宮中器物,“莫不精工堅(jiān)密,為后世法”。這期間,他造出了植物纖維紙。

蔡倫發(fā)明造紙術(shù),《后漢書(shū)》有著明確的記載:“自古書(shū)契多編以竹簡(jiǎn),其用縑帛者謂之紙。縑貴而簡(jiǎn)重,并不便于人。倫乃造意,用樹(shù)膚、麻頭及敝布、魚(yú)網(wǎng)以為紙。元興元年(公元105年),奏上之,帝善其能,自是莫不從用焉,故天下咸稱‘蔡侯紙’。”《博物志》載:“蔡倫煮樹(shù)皮以造紙”,“蔡倫始搗舊魚(yú)網(wǎng)造紙”。《后漢書(shū)集解》稱:“蔡倫挫搗故布網(wǎng)抄作紙。”《東漢觀記校注》載:“倫典尚方,作紙,用故麻造者謂之麻紙,用木皮名谷紙,用故魚(yú)網(wǎng)名網(wǎng)紙。”

漢安帝永初四年(公元110年),蔡倫還受命主持東漢官修史書(shū)《東觀漢記》的編纂工作。

人類(lèi)自有文字產(chǎn)生以來(lái),就一直在尋找輕便易得、能大量生產(chǎn)的廉價(jià)書(shū)寫(xiě)材料,曾使用過(guò)泥板、石板書(shū)寫(xiě),也曾用羊皮、絲綢書(shū)寫(xiě)記事,還有在木板上涂蠟,然后用針刻蠟記事。埃及人用莎草紙,印度人用貝多羅樹(shù)葉寫(xiě)字。只有蔡倫發(fā)明的紙,克服了所有書(shū)寫(xiě)材料的弱點(diǎn),是最輕便、廉價(jià)易得、能大量生產(chǎn)的文明載體。

蔡倫造紙術(shù)發(fā)明后,西晉文學(xué)家傅咸(239-294)寫(xiě)下了第一篇詠紙的文章《紙賦》,文曰:“……攬之則舒,舍之則卷,可屈可伸,能幽能顯。若乃六親乖方,離群索居,鱗鴻附便,援筆飛書(shū),寫(xiě)情于萬(wàn)里,精思于一隅。”從文中可看出,蔡侯紙問(wèn)世后的最早用途之一就是書(shū)信。取代驛馬運(yùn)載笨重的簡(jiǎn)策,不必用昂貴的縑帛作為一次性投遞的書(shū)信,成為漢晉中原大批士卒從軍戍邊之急需,從此,“天下莫不從用”的“蔡侯紙”,隨著書(shū)信頻繁流動(dòng)而使造紙術(shù)迅速傳播各地。

蔡倫造紙術(shù)的發(fā)明,使中國(guó)古代的文明與科學(xué)技術(shù)遙遙領(lǐng)先世界一千余年,為人類(lèi)的文化傳播、思想交流和科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,提供了至今也不可缺少的信息存貯和傳遞手段。例如,中世紀(jì)歐洲印刷一部《圣經(jīng)》,至少需要300多張羊皮。而中國(guó)造紙術(shù)的西傳,從根本上改變了這一狀況。因此,美國(guó)學(xué)者德克·卜德說(shuō):“世界受蔡侯的恩惠,要比受許多更知名的人的恩惠更大。”

唐代詩(shī)人李嶠在《蔡侯紙》一詩(shī)中贊嘆道:“妙跡蔡侯施,芳名左伯馳。云飛錦綺落,花發(fā)縹紅披。舒卷隨幽顯,廉方合軌儀。莫驚反掌字,當(dāng)取葛洪規(guī)。”而“一時(shí)制作崇輕省,萬(wàn)古文章藉卷舒”,則是明代耒陽(yáng)籍進(jìn)士胡文璧《蔡池夜月》一詩(shī)對(duì)蔡倫造紙的詠嘆。

中國(guó)書(shū)法史永遠(yuǎn)不能缺少蔡倫的名字。“有了紙,中國(guó)書(shū)法的章法開(kāi)創(chuàng)了自由馳騁的天地,中國(guó)書(shū)法的墨韻進(jìn)入了五色交輝的時(shí)代,中國(guó)書(shū)法的神態(tài)增添了顧盼生情的風(fēng)致”。

三

蔡倫是中國(guó)的造紙祖師,差不多所有產(chǎn)紙的地區(qū)都為他塑像造廟,奉祀為神。

元代至元四年(公元1267年)九月,耒陽(yáng)知州陳宗義重修蔡侯廟。“度其故地,為祠一所,仍設(shè)侯像于中。祠旁置屋,募民居之,以奉祀事。又于驁山鄉(xiāng)北沖口,置田一十畝,并廣濟(jì)倉(cāng)后。”陳宗義還“親置桑一百四十株,俱付其祠,以充給贍”。

到了清代,官府在舊址興建蔡侯祠,祠后為蔡倫衣冠冢。今墓前碑墳額題“蔡倫之墓”四字,為郭沫若1959年手書(shū)。2001年9月,耒陽(yáng)市舉辦蔡倫科技發(fā)明節(jié),舉行公祭蔡倫大典,新建發(fā)明家廣場(chǎng),擴(kuò)建蔡倫紀(jì)念園,園內(nèi)增設(shè)蔡倫造紙作坊,周谷城題寫(xiě)“蔡倫紀(jì)念館”匾額,門(mén)聯(lián)依舊:“芳池月映;故宅風(fēng)存。”

2008年,伴隨著改革開(kāi)放30年的輝煌征程,中國(guó)紙業(yè)迎來(lái)了發(fā)展巔峰。是年9月22日,由全國(guó)工商聯(lián)紙業(yè)商會(huì)主辦的首屆中國(guó)紙業(yè)發(fā)展大會(huì),評(píng)選出“影響中國(guó)紙業(yè)30年——首屆中華蔡倫獎(jiǎng)”,那些影響中國(guó)紙業(yè)發(fā)展進(jìn)程的風(fēng)云人物,獲得了應(yīng)得的榮譽(yù)。

在世界范圍內(nèi)還鮮有以中國(guó)人姓名命名的國(guó)際性獎(jiǎng)項(xiàng)。2010年10月19日,在上海世博會(huì)DEVNET館(國(guó)際信息發(fā)展網(wǎng)館)舉辦的國(guó)際制造創(chuàng)新節(jié)上,設(shè)立了以蔡倫名字命名的“蔡倫獎(jiǎng)”,旨在鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造,激勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新。

也許有人認(rèn)為,發(fā)明都是其時(shí)代的產(chǎn)物,蔡倫沒(méi)有發(fā)明紙,還有另外的人會(huì)發(fā)明。但美國(guó)人邁克爾·哈特說(shuō)得好:“造紙術(shù)的發(fā)明遠(yuǎn)比世人想象的更為艱難。它需要一個(gè)發(fā)達(dá)的國(guó)家做背景,并且還需要杰出的個(gè)人天賦。”

蔡倫就是這樣一個(gè)人。他走了1900年,作為湖南第一個(gè)文化名人,一個(gè)真正意義上的世界文化名人,我們紀(jì)念他。

[責(zé)編:姚茜瓊]

[來(lái)源:湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端]