科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

演講人:霍巍 演講地點:中國人民大學清史所網絡講座 演講時間:2021年3月

唐朝中央與邊疆“和親”的歷史背景

唐代在經歷了魏晉南北朝分裂局面以后,重新實現了中國的統一。在唐太宗統治初年,面臨的國內民族關系是非常復雜的。怎樣處理邊疆各民族之間的關系,怎樣處理邊疆和中原王朝之間的關系,是擺在剛剛建立的大唐帝國面前的一道政治難題。

唐朝的相關舉措很多,其中跟我今天這個講題直接相關的,就是唐代貞觀年間開始的和親。和親古已有之,并非唐代的首創。可能在座的各位也都熟悉漢代“昭君出塞”的故事。不過,唐代和親的歷史背景跟以往不一樣,唐代的和親背景是一個強大的中原王朝跟周邊的關系。大家都知道,歷史上的唐太宗被奉為天可汗,所以當時周邊一些少數民族建立的政權,也非常希望通過和親來密切與中央王朝之間的關系。如果我們做一個統計的話,從貞觀年間開始歷經高宗及其他帝王的和親活動,先后涉及的邊疆民族至少在8個以上,涉及的和親公主大約有20多位。

大唐天竺使出銘(局部)資料照片

其中比較重要的,就是唐朝初年的和親,涉及一個是跟吐谷渾的和親,一個是跟吐蕃的和親。

我們稍稍回顧一下這一段歷史,就可以看到,唐朝初年的與周邊民族關系,繼承了當時的政治格局。首先就是來自西北方向的吐谷渾,實際上從隋朝開始中原王朝就對其用兵,到了唐代它仍然是一個重要的強大的鮮卑人建立的邊地政權。所以唐朝在立國之后,首先是吐谷渾向唐朝請求和親。唐王朝為了加強跟周邊尤其是西北方向的重要的少數民族政權之間的關系,同意了這個要求,當時把弘化公主嫁給了吐谷渾可汗慕容諾曷缽,另外還有衡陽公主嫁給了突厥的阿史那社爾,他是東突厥可汗的兒子。在唐朝把這兩個公主和親之后,緊接著吐蕃也向唐朝提出了和親的要求。所以在唐太宗期間,和親已經成為一種政治交往,也是和平友好的一種有利舉措。唐朝中央跟邊地都非常重視它。

但是吐蕃的這次求婚并不順利,從歷史記載來看,吐谷渾人從中作祟,讓吐蕃人很生氣。吐蕃興起之后,跟吐谷渾的關系比較微妙。一方面他們要互相爭雄,但另一方面他們都需要尋求中央王朝對其的支持。所以邊疆的和親特別是吐谷渾的和親和吐蕃的和親,就成為唐朝初年貞觀年間最重要的事件。近些年我們考古發現了與吐谷渾和親的弘化公主墓以及吐谷渾東遷內附之后的相關墓葬,有一些重要的發現。而對于文成公主和親,盡管一度吐蕃人遭受到了挫折,但是吐蕃沒有放棄,繼續向唐朝中央表達這種強烈的愿望,希望通過和親來加強青藏高原剛剛興起的統一政權吐蕃跟中原王朝之間的關系。

這里我們需要注意的是,唐的和親跟以往不同,它的和親是基于有一個強大的中央政權,唐朝邊地的少數民族,需要獲得中央政權的支持,這樣才能有利于它跟別的民族處理關系的時候,擁有領先優勢。正是基于這一點,吐谷渾和吐蕃向唐朝的求親以及唐朝允許與否,也成為當時民族關系的溫度表。

終于在唐太宗貞觀年間的時候,吐蕃實現了和親的要求。那么隨之就拉開了文成公主進藏歷史的一幕。

霍巍四川大學歷史文化學院教授,博士生導師,四川大學杰出教授,教育部“長江學者”特聘教授,現任四川大學歷史文化學院院長、四川大學中國藏學研究所所長,主要研究領域為漢唐考古、西南考古、西藏考古、文物學與藝術史、中外文化交流、博物館學等。先后發表論文近百篇,出版有《西藏古代墓葬制度史》《戰國秦漢時期中國西南的對外文化交流》《吐蕃時代:考古新發現及其研究》等。

文獻中的文成公主入藏

今天的我們可能都知道文成公主,但是未必清楚文成公主在西藏究竟做了些什么事情,也未必清楚文成公主究竟給我們留下了多少可考的考古遺跡。作為考古學者,我們跟廣義歷史學當中從文獻入手的研究有同有異。一方面,我們要閱讀文獻,以文獻作為線索、作為佐證;但另一方面我們還要看實物。所以如果說我今天講座的后面會列舉在這個時期或者說相傳跟文成公主相關的、但未必是在一個時期的一些考古遺跡,分析文成公主的歷史記憶這個現象,也是可以理解的。

那么什么是歷史記憶呢?歷史記憶不完全等于真實的歷史,當然歷史記憶可能包含真實的歷史、虛構的歷史、傳說的歷史甚至神話等等。從這樣的視角出發,我認為是可以得到很多有益的啟示。

我們首先來看一看文獻記載中的文成公主入藏和親的情況。正史當然是我們依靠的最為重要的材料。正史尤其是漢文史書當中,這些記載都是比較重要的,而且可信度很高,比方說王溥的《唐會要》里面就專門有“和蕃公主”這一條,其中記載了文成公主的基本情況:

文成,宗室女。貞觀十五年(641)正月十五日封,降于吐蕃贊普弄贊(松贊干布),命江夏王送之。弄贊親迎于河源,見王,行子婿禮甚謹,嘆大國服飾禮儀之美,俯仰有媿沮之色,謂所親曰:“我祖父未有通婚大國者,今我得尚大唐公主,當筑一城,以夸示后世!”仍遣酋豪子弟,請入國學,以習詩書,從之。

這里稱文成公主為宗室女,當時向唐朝求婚的邊地民族為數眾多,不可能都把皇帝的親生女子來作為和親公主,但是又不能降低規格,所以就從唐朝的宗室中尋找女子。比如李世民這一支,他的宗室子系中有很多女子作為公主和親。關于這一點,邊地民族也是默認的,因為它求唐朝公主主要是求這個名分,至于公主的血緣關系并不重要,這是一個政治符號,一個政治象征。文成公主在唐朝貞觀十五年,也就是公元641年去吐蕃。當時中原王朝還派出了一個專使江夏王去送她,送她到河源這個地方,吐蕃方面派出迎親的隊伍在這里迎接。河源這個地點,基本上我們現在可以肯定是在青海境內,這也涉及文成公主進藏走的主要路線,就是唐蕃古道——從長安出發,首先過青海,一般我們認為這條線經過藏北(今天的那曲),就可以一路由東向西再由西向南,進入到當時吐蕃的首府,那個時候吐蕃已經遷都了,從最初的雅礱河谷已經遷到了今天的拉薩。這段話后面的部分,是當時的漢族史家,出于當時人的一種優勢文化心理,留下的記錄。但我覺得從這段話里可以讀出一點,那就是當時松贊干布能夠跟這種具有高度文明的大國結親,是發自內心的喜悅的。而且文獻中提到為了慶祝此事,松贊干布要筑一城,這個城在何處,后代有很多說法,一般認為他選擇筑城的地點就是今天拉薩的布達拉宮。布達拉宮有法王洞,學者推測那個地方應該是布達拉宮早期的建筑所在,布達拉宮一直延續到今天,跟當年文成公主進藏也有很大的關系。文獻中的最后這句話含義很重要,這是我們從《全唐文》《全唐詩》等各種文獻里面可以看到、可以相互補正的——就是從那個時候開始,吐蕃對唐朝文化的訴求一直沒有中斷,所以派遣吐蕃的酋豪子弟入學長安,到唐朝去讀書、學習詩書禮儀,這是吐蕃傾慕中原文化最核心的一個標志。

這一點不僅是在《唐會要》里面有記載,我們在其他唐代文獻中也能看到這類的記載。《舊唐書》里面的相關記載跟《唐會要》差不多,只是稍稍詳細一點,《舊唐書》前面跟《唐會要》相近的內容我就不多講了,后面的話是這樣說的:

公主惡其人赭面,弄贊令國中權且罷之,自亦釋氈裘,襲紈琦,漸慕華風。仍遣酋豪子弟,請入國學以習詩、書,又請中國識文之人典其表疏。

就是說文成公主去了之后,對當地赭面習俗不喜歡,松贊干布說你既然不喜歡,那我們就移風易俗,不再赭面了。其實,白居易在他的詩里面講到,赭面這個習俗自吐蕃傳到中原以后,中原婦女還挺喜歡吐蕃的“赭面”并加以創新,在臉上不僅涂朱,還要貼上金銀花飾片,成為一時之風氣。不過這是另外一個話題了。還有就是所謂的“釋氈裘”,意思就是開始穿華衣而去氈裘,“華衣”主要可能是從唐朝輸入的絲綢,這些記載都得到了考古方面的證據。

正史里面記載的文成公主的事跡是非常有限的,除了這兩大段以外,零零星星還有一點,其中講到唐高宗永隆元年(680),文成公主去世,唐朝派遣使節去吊喪。

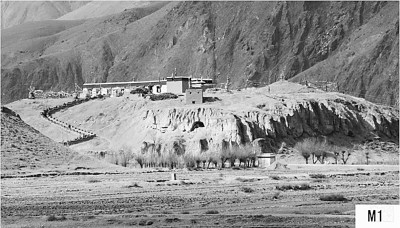

青瓦達孜宮殿遺址遠眺資料圖片

除了漢文史籍以外,《唐蕃會盟碑》藏文碑文里面也有記載:

于貞觀之歲,迎娶文成公主至贊普牙帳。

請注意,藏文中的吐蕃牙帳,和漢文中的別筑一城,兩者很可能同為一地。

在藏族文獻記載中,真正算得上是唐蕃時期的,有一些吐蕃碑銘,以及敦煌出土的藏文寫卷。其中伯希和帶走的敦煌藏文寫卷PT.1288里面就明確記載了文成公主被迎親到吐蕃的事跡:

贊蒙文成公主由噶爾東贊域松迎至吐蕃之地,……此后六年,赤松贊贊普升遐,與贊蒙文成公主同居三年耳。……及至羊年(683)冬,祭祀贊蒙文成公主,是為一年。

由此來看,漢藏文獻對文成公主進藏的情況還是有很多共同點的。比方說這里就講了是由噶爾東贊(即祿東贊)作為吐蕃使節,把文成公主迎娶進藏的,之后文成公主居住的地點既是都城,同時大概也跟著松贊干布,還到了他的牙帳。我們后來研究發現,游牧民族的都城不是一成不變,它在夏季和冬季是不一樣的。所以文成公主究竟居住過哪些地方,這個問題在文獻里是有線索的,不過還沒有經過考古學的認真考訂。這段文字也講到了文成公主在去世后是有祭祀的,文字中的贊蒙指的就是吐蕃人的國君之妻。

我們看到文獻記載中提到了祿東贊的名字,他來迎請文成公主。在藏文史書里,對這個人褒獎有加,尤其是他的聰明才智,首先就體現在他迎請文成公主這件事情上。后來成書的一部藏文名著叫作《賢者喜宴》中,就記載了一個在藏族民間廣為流傳的故事。這個故事就是講祿東贊迎親到了唐廷以后,唐太宗給他出題,考他的智慧。唐太宗出了7個難題,有的就叫作七難,有的說是十難,這些都是民間傳說。第一個難題是給他100只綿羊和100稱酒(吐蕃計量單位),一天之內要把這些東西全部吃完,還要把羊皮鞣好,房屋還要打掃干凈。第二道難題是有一個很大的珠子,像個小盾牌一樣,上面有兩個孔,一個孔在中間,一個孔在邊上,如何用絲綢把它穿過玉石之孔。我們需要知道,在玉器里面轉彎,這在今天的制造工藝學上都是一個難題。順便說一下,我們在考古發現中出現過這種轉彎的孔的玉器,但是要在這樣的玉器上穿過絲綢,這是比較困難的。難題里面還有100只母雞和100只小雞,100匹母馬和100匹小馬駒,如何辨識出他們之間的母子關系。還有100段砍下來的木頭,要辨識誰是木頭的根,誰是它的梢等。唐太宗用這些題目來難使者,說誰想出來辦法就把公主嫁給誰,只有祿東贊想出了辦法一一解答了題目,故事的后面內容我就不展開說了。這個故事在藏族民間廣為流傳。其實我要說的最重要的內容是,祿東贊這個人很重要,在松贊干布去世以后,對吐谷渾的用兵以及掌握吐蕃朝政這一段時期,祿東贊和他的兒子都起到了非常重要的作用。

關于祿東贊迎請文成公主,《舊唐書》中記載:

永徽元年(650),弄贊卒。高宗為之舉哀,遣右武侯將軍鮮于臣濟持節赍璽書吊祭。……初,太宗既許降文成公主,贊普使祿東贊來迎,召見顧問,進對合旨,太宗禮之,有異諸蕃。

這段史料很重要,不僅表明唐代從太宗到高宗跟吐蕃之間的密切政治往來,而且這段資料講得很清楚,太宗這個時期是祿東贊來迎請文成公主的。祿東贊的聰明才智在漢文文獻當中,沒講那些傳說故事,就是說他跟唐太宗對答的時候表現得非常妥當,因此唐太宗對他高看一等了。這也說明此人一定是吐蕃時期的精英人物。后來祿東贊在主持吐蕃朝政的時候發揮了重大作用,也充分顯示了這一點。

再講一下新疆出土的古藏文獻當中對文成公主入蕃一事的記載:

贊普娶唐帝女Mun-ch(e)ng公主為妻……官員與位階高貴之人,婦人們與上述諸官……會見了Mun-ch(e)ng公主,雙方互致禮節……獻出各種禮品。其后,Mun-ch(e)ng公主于盆城(Dbon-yul)中部……定其宅。此后,定居于措的彭約度……

對于文書記載中涉及的時間判定,目前學界尚存爭議。但是文中所說的“Mun-ch(e)ng公主”為文成公主,這一點得到了學界的認可。這個記載還有些不一樣,文成公主的居住地點更加豐富,但這個里面還有很多問題,我們今天就不展開了。

西藏山南藏王墓中的松贊干布陵資料圖片

文成公主在藏活動的相關記載

文成公主入藏以后,帶去了一個比較和平、友好、穩定的新的唐蕃關系,對歷史上的吐蕃與唐朝文化交流發揮了重要作用。

這里我舉一個例子,文成公主入藏以后在中印交通路線方面起到了非常重要的作用。季羨林先生在《玄奘與<大唐西域記>——校注<大唐西域記>前言》里面講了這樣一段話:

在中印交通路線方面,從初唐起開辟了一個新階段。……陸路還有一條道路,就是經過西藏、尼泊爾到印度去。這一條路線過去走的人非常少。到了初唐義凈時代,走這一條道路的和尚多了起來,這主要是由于政治方面的原因。文成公主嫁到西藏去,一方面把中國內地的文化帶到了西藏,加強了漢藏兩個民族的互相學習,互相了解。另一方面,又給到印度去留學的和尚創造了條件。……初唐中印交通的另一個特點,走西藏、尼泊爾道路,這在《大唐西域求法高僧傳》里由足夠的例證可以說明。

經過西藏、尼泊爾到印度的這一條路線,過去就有,吐蕃人最早就利用了這條路線,但是作為一條國際通道,在吐蕃開辟了這條路線以后,是文成公主進藏以后,中原王朝開始通過吐蕃政權,尤其是松贊干布和文成公主,把這條道路加以拓展并充分利用,它最終成為一條重要的國際通道,這是一條新道。正如季羨林先生所言,在《大唐西域求法高僧傳》里面有足夠的例子可以說明,經過這條蕃尼古道前往印度求法的僧人共有玄照、道希等11位,其中玄照兩次經過吐蕃,并涉及了文成公主,按照《大唐西域求法高僧傳》中的說法:

途經速利(即粟特),過睹貨羅,遠跨胡疆,到土蕃國。蒙文成公主送往北天,漸向阇蘭陀國,經于四載,蒙國王欽重,留之供養。……后因唐使王玄策歸鄉,表奏言其實德,遂蒙降敕旨,重詣西天,追玄照入京。路次泥婆羅國,蒙國王發遣,送至土蕃,重見文成公主,深致禮遇,資給歸唐。于是巡涉西蕃,而至東夏。以九月而辭苫部,正月便到洛陽,五月之間,途經萬里。

這段材料是說玄照兩次得到文成公主的贊助。玄照的這個經歷是最具代表性的,同時段走這條路線的其他僧人、使節,也應該都得到過文成公主的幫助。比如王玄策,作為唐玄奘同時期的人,他的最偉大的事跡就是三度或者是四度利用這條道路抵達了蕃尼邊境,而且在西藏吉隆這個地方留下了他的碑刻,這就是著名的《大唐天竺使出銘》。

文成公主到吐蕃以后,她跟松贊干布保證了中原和吐蕃之間的交通往來暢通,同時也保證了中原地區通往國際通道有新的路線可走。據我研究,這條路線在唐代后期一度有過關閉,宋代又重新打開,再往后來,元明清時期也一直在利用這條通道,這是一件非常重大的事情,唐蕃文化的交流也隨之進入到一個興盛期,這個時期的唐蕃關系是比較和睦的,除了唐朝皇帝賜給松贊干布的各種禮物,以及松贊干布以各種金銀器作為貢物進奉唐王朝之外,還有其他中原傳過去的東西。我覺得這一時期有幾個事件是值得注意的,第一個就是造紙術,吐蕃大概是在接受了唐朝的造紙術以后,又把它傳遞到南亞,吐蕃因此成了文化傳播的一個很重要的中轉站。第二個就是過去季羨林先生研究過的“石蜜”,即今天我們講的制糖術,這個技術是王玄策帶回來的,這在唐代僧人所輯錄的《法苑珠林》中有記載,王玄策是通過吐蕃這條新道往返于中印之間的,吐蕃很可能是一個中轉站。在當時,先進的中原文化幫助處于邊地的吐蕃王朝實現了一個飛躍。吐蕃王朝的興盛,跟它與唐朝的密切文化交流聯系是分不開的。

當然,歷史上的唐王朝與吐蕃也有不少戰爭,時戰時和。從我個人來看,文成公主入藏的早年,她跟松贊干布應該是幸福美滿的,但是當松贊干布去世之后,文成公主就經歷了唐蕃之間長期戰爭的歲月。在那樣的環境下,文成公主的處境可想而知,她既要維系兩個兄弟民族之間傳統的友誼,但是又要面對政治格局變化帶來的種種難言之苦。對于她所作出的貢獻,在漢藏人民之間都留下了極其美好的記憶。

比如說,在今天四川、青海和西藏東部漢藏交界地帶,考古發現了一批吐蕃時代的佛教造像,雖然其造像年代由于有藏文題記,可以明確斷定在公元9世紀初,晚于文成公主和松贊干布的時代一百多年,但當地藏族群眾仍然認定它們是文成公主進藏時鐫刻的,有的還直接稱其為“文成公主廟”。今天在大昭寺、布達拉宮都有文成公主和松贊干布的塑像和反映文成公主進藏、修建大昭寺等內容的壁畫,都是文成公主留給人們的歷史記憶。

文成公主的最終歸宿

在西藏從事考古這么多年,我一直想找到文成公主的最終歸宿之地。關于這個問題,今天我也跟大家分享一下。

我們首先來看松贊干布的葬地。公元650年松贊干布去世,由于其子貢日貢贊早逝,所以由松贊干布之孫芒松芒贊繼位。松贊干布去世以后,他的歸宿是比較清楚的。目前一般認為松贊干布的陵墓是在今天西藏自治區山南瓊結縣境內的藏王陵。而文成公主在公元641年入藏,跟松贊干布生活了大約3年,到了唐高宗永隆元年(680)去世,在西藏生活了將近40年。關于文成公主的死因,在藏文文獻中有不同說法,比較多的說法是說她死于天花這樣的惡性傳染病。關于她去世之后的安置,也有不同的說法。有的說法是單獨下葬,因為當時吐蕃有個習俗,得傳染病者被認為是不潔的,是不能入葬祖陵的。但是也有文獻記載說文成公主的葬禮是破例的,她最終跟松贊干布合葬在一起。還有說法認為,她與泥婆羅的尺尊公主葬在一地。這些都是后來的藏文史籍或者民間傳說中的說法。我們在漢文史料中找不到可靠的證據。而吐蕃時期的歷史文獻,都只有對文成公主祭奠的記載,但是恰恰都沒有葬地的記載。

那么文成公主的最終歸宿在哪里呢?有兩種可能性,根據藏文史書的記載來看,提到兩個地點,一個地點是瓊結藏王陵,另一個地點是藏王陵對面的青瓦達孜。前幾年我帶著四川大學的考古團隊,在藏王陵做保護文物保護工作,系統地對這兩個地方進行了細致的調查。藏王陵墓的封土目前已經保存得不是很完整,但是還是可以看得出來,其封土形態跟唐陵的封土形態非常接近。順便說一下,這些年我們在藏王陵做工作,一個最大的發現就發現了陵墓的周圍還有陵園的垣墻,這一點跟唐陵是一樣的。陵園內還有石碑和石獅,也體現出和唐陵相仿的制度特點。

那么文成公主有可能合葬在松贊干布陵寢里面嗎?這涉及一個很重要的問題,那就是松贊干布去世多年以后,他的陵墓還有沒有可能再次打開,讓他們實現夫妻合葬?從實際操作角度來看,我認為這個可能性很小。第一是考察這些陵墓之后,我們沒有看到有再次打開的跡象。第二是當時吐蕃的埋葬習俗中,的確有對傳染病患者的限制。

第二種可能性就在藏王陵隔著那條河的對面的那座山——青瓦達孜。這座山上有非常明顯的遺址,這些遺址分為幾個不同的時期,沿著山脊上有宮殿遺址,在中腰還有一處是用夯土夯筑的堡壘型遺址,它跟磚砌的建筑之間有考古學上所說的疊壓關系。這個堡壘遺址的封土,從它的土質、夯法、分層、里面夾雜的包含物來看,都跟對面的藏王陵非常接近。所以我一直懷疑,當年這里究竟是只有城堡還是另有墓葬?如果假定有墓葬存在,它跟藏王陵分葬的形式,也意味著這是為特殊死者營造的墓葬。當地民間傳說把這個遺址稱為金城公主墓,說后來和親的金城公主就葬在青瓦達孜,此事在藏族史書里面是有記載的。

那么我們面臨的問題是,這個封土是城的遺址還是墓的遺址?還是由城和墓之間實現了一個轉換,早期是墓后面變成了城,還是說一開始既有城堡也有墓葬?這些問題到目前為止,都還沒有完全能夠解決。按照敦煌吐蕃文獻記載,青瓦達孜就是吐蕃人早期的宮殿,后來遷到了拉薩,為什么后來又回到這里營建祖陵?就是考慮到這是他們祖先的城堡所在。如果是這樣的思路,那么青瓦達孜會不會還有墓葬?這又是一個疑問。

當然,考古上的可能與不可能都是存在的。近些年,我們發現了一些古代和親公主的歷史遺跡。比如在甘肅青嘴喇嘛灣發現了弘化公主墓志銘,弘化公主是唐太宗的族女,嫁給了吐谷渾的可汗,這是非常重要的發現。最近還有一個重要的考古發現,這就是剛剛公布的青海都蘭熱水2018一號大墓,從出土的印章來看,這是一位與吐蕃聯姻,和吐蕃成為“甥舅關系”的吐谷渾小王(阿柴王)的墓葬。有了這些重要發現,也許在未來,隨著不斷的考古發現進展,我們也會發現文成公主最后留下的蹤跡。

綜上所述,在我們有關文成公主的歷史記憶當中,保留了漢藏兩個民族許多共同的文化底色,這些文化底色是經歷風雨、經歷戰亂,都沒有辦法抹去的、非常深刻的歷史記憶。當我們今天去從考古學這個角度,研究歷史,研究文成公主,研究吐蕃歷史的時候,我想這一點對于我們正確認識唐蕃關系、正確認識中華民族如何形成統一的共同體意識,都是具有啟發和借鑒意義的。

《光明日報》( 2021年05月15日10版)

來源: 光明網-《光明日報》