【毛主席評價歷代文人之司馬遷】

《史記》是中國歷史上第一部紀傳體通史,是歷代史書的典范,被譽為“二十四史”之首,魯迅贊其為“史家之絕唱,無韻之離騷”。

梁啟超也認為:“《史記》之列傳,借人以明史;《史記》之行文,敘一人能將其面目活現;《史記》之敘事,能剖析條理,縝密而清晰。……凡屬學人,必須一讀。”

毛主席一生熟讀史書,對《史記》更是推崇有加,對它的作者司馬遷,也是非常推崇。

毛主席早在青年時期,就開始閱讀《史記》,他在給好友蕭子升的一封信中寫道:“《伯夷列傳》一篇出于《史記》,吾讀此篇而及于《史記》,加詳究焉。出于《史記》者若干篇,吾遂及于《史記》之全體矣。”

那么,司馬遷為什么要寫《史記》呢?實際上是受了他父親的影響。

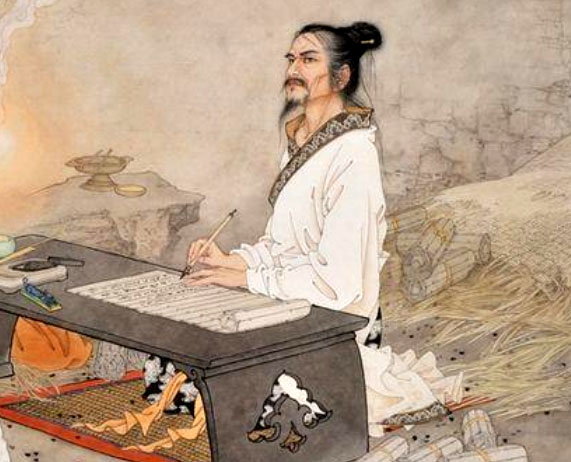

他的父親司馬談曾任太史令,對歷史有著非常深的研究,其撰寫的《論六家要旨》,司馬遷讀了許多遍,為其后來撰寫《史記》打下了堅實的基礎。

司馬談一生中最重要的一個想法,就是接著《春秋》再寫一部到漢朝的通史,但是,這個想法還沒有付諸實踐,他就病逝了。臨終前,他緊緊握住司馬遷的手,對他說:“余死,汝必為太史,無忘吾所欲論著矣!”司馬遷流著淚點頭,牢牢記住了父親的話。

司馬談去世以后,司馬遷在繁忙的工作之余,開始著手寫這部史書,可是,他漸漸發現,要寫一部史書,光看書是不行的,必須要有積累,要熟悉中國各地的歷史。于是,他遍訪中國各地,收集史志,了解地方發展史,收集了許多歷史軼聞,掌握了許多第一手資料。

毛主席對司馬遷這種實地調查的方法就非常贊賞,在《講堂錄》里這樣寫道:“司馬遷覽瀟湘,登會稽,歷昆侖,周覽名山大川,而其襟懷乃益廣。”

受了司馬遷的影響,1917年暑假,毛主席與好友蕭子升結伴游學,用了幾個月的時間,走了沅江、益陽等五個縣,了解了各地農民情況和風土人情,寫下了很多記錄和心得,為后來撰寫《湖南農民運動考察報告》打下了堅實的基礎。

1975年,毛主席感覺身體稍微好一點了,便與護士孟錦云談話,討論到了《資治通鑒》,并提到了《史記》,說:“中國有兩部大書,一曰《史記》,一曰《資治通鑒》,都是有才氣的人在政治上不得志的境遇中編寫的。看來,人受點打擊,遇點困難,未嘗不是好事。當然,這是指那些有才氣,又有志向的人說的。沒有這兩條,打擊一來,不是消沉,便是胡來,甚至去自殺,那便是另當別論。”

其實,這也是毛主席一直在強調的一個觀點,就是許多偉大的作品,都是經歷過傷痛或是屈辱,積壓在心中的憤懣、不平到了頂點,最后通過筆端進行吶喊,才成就了偉大的著作。

早在1957年,中央要調吳冷西到人民日報社工作,毛主席特地找他談話,說:“你到人民日報社工作,要有充分的思想準備,要準備遇到最壞的情況,要有‘五不怕’的精神準備。這‘五不怕’就是:一不怕撤職,二不怕開除黨籍,三不怕老婆離婚,四不怕坐牢,五不怕殺頭。有了這‘五不怕’的準備,就敢于實事求是,敢于堅持真理了。”

然后,毛主席又舉了屈原和司馬遷的例子,說:“一個共產黨員要經得起受到錯誤處分,可能這樣對自己反而有益處。屈原放逐而后有《離騷》,司馬遷受到腐刑乃發憤著《史記》。”

毛主席對司馬遷當年受宮刑后的委屈,也是非常理解和遺憾的,1949年底,他在去蘇聯訪問的路上,就與翻譯師哲談起過這個事,說:“漢武帝七歲立為皇太子,十六歲即位,在位五十四年,把漢朝推向了全盛的時期。可是就這么一個還算有作為的皇帝,一旦臣子違逆他的意愿,竟下如此毒手。不過,和皇帝佬倌有什么理好講?他沒有殺掉司馬遷,已算是手下留情了。不過,施以宮刑,也實在是夠殘忍的了。”

這段話中,毛主席在評價漢武帝的同時,也表達了對司馬遷遭受宮刑的惋惜之情。

當年司馬遷有個朋友叫任安,蒙冤受刑后,寫信給司馬遷,希望他能像當年為李陵喊冤那樣,救自己一命。

但是司馬遷已經看破世事,表示很難相救,就給他寫了一篇著名的《報任安書》,其中有一句著名的話:“人固有一死,或重于泰山,或輕于鴻毛。”

這句話,毛主席就經常引用,比如在為紀念張思德而寫的《為人民服務》一文中,毛主席就寫道:“人總是要死的,但死的意義有不同。中國古時候有個文學家叫做司馬遷的說過:‘人固有一死,或重于泰山,或輕于鴻毛。’為人民利益而死,就比泰山還重;替法西斯賣力,替剝削人民和壓迫人民的人去死,就比鴻毛還輕。張思德同志是為人民利益而死的,他的死是比泰山還要重的。”

關于《報任安書》,毛主席還有一次經典的引用,就是在1962年的七千人大會上,毛主席講道:“司馬遷后來跟朋友解釋說,他遭受了奇恥大辱為什么還要活著,主要目的就是完成史記。他為什么遭受奇辱,這是因為當時漢武帝糊涂,做了一個錯誤的決定,那么他做出這個決定了,受害的人怎么看?如果沉淪下去,人也就完了,要像司馬遷那樣,在逆境起飛,最后才有質的變化。

“現在為許多遭受挫折的同志平了反,要出來工作,是不是就必須安排到平職或是更高的職位上去工作?降到下級機關去做工作,或者調到別的地方去做工作,那又有什么不可以呢?一個人為什么只能上升不能下降呢?為什么只能做這個地方的工作而不能調到別個地方去呢?我認為這種下降和調動,不論正確與否,都是有益處的,可以鍛煉革命意志,可以調查和研究許多新鮮情況,增加有益的知識。我自己就有這一方面的經驗,得到很大的益處。不信,你們不妨試試看。”

然后,毛主席又引用了司馬遷的《報任安書》中的話:“蓋文王拘而演《周易》;仲尼厄而作《春秋》;屈原放逐,乃賦《離騷》;左丘失明,厥有《國語》;孫子臏腳,《兵法》修列;不韋遷蜀,世傳《呂覽》;韓非囚秦,《說難》《孤憤》;《詩》三百篇,大抵圣賢發憤之所為作也。”

實際上,這里既有毛主席的無奈,也有對大家的鼓勵。

在中國歷史上,經常會發生各種不公正的事,現在社會主義社會其實也避免不了,不過現在一經發現有錯誤處理的,就能甄別、平反,讓他們重新開始工作,但是,作為當事人,也要有這個心理承受能力,受到不公正待遇的時候,不能太消極,要學司馬遷、屈原、左丘明、韓非等人,越是身處逆境,越要保持樂觀的心態,要堅信共產黨是一個公正的黨,早晚會做出公正的評價。

因此,毛主席之所以如此推崇司馬遷,除了他那部偉大的著作《史記》,還有他身處逆境而毫不氣餒,反而愈挫愈奮的偉大精神,更加值得共產黨人學習。

(參考資料:《毛澤東讀史》《毛澤東年譜》《司馬遷》《史記》)

毛主席對屈原非常推崇,說:我們是這位天才詩人的后代

毛主席深受朱熹的影響,還把朱熹的書作為國禮,送給田中角榮

建國后,毛主席說:魯迅如果還活著,他敢寫也不敢寫

毛主席自稱胡適的學生,多次挽留他,胡適為何不理不睬