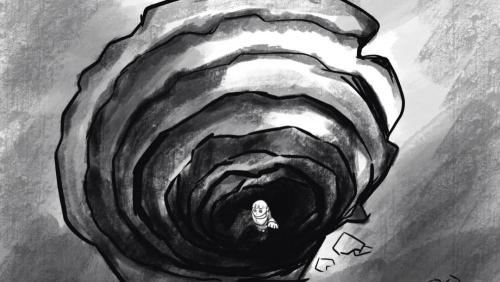

當意識到有情緒問題出現時,是去醫院看精神科,開始服藥?還是去找專業咨詢師,開始心理治療?抑或是用冥想開始自我救贖?三者肯定都有用,但該如何選擇?這是個復雜問題,應該細說,值得細說。身處情緒的黑洞,會被無力感包圍▼秋冬季節,公認是情緒問題的高

當意識到有情緒問題出現時,

是去醫院看精神科,開始服藥?還是去找專業咨詢師,開始心理治療?抑或是用冥想開始自我救贖?

三者肯定都有用,但該如何選擇?

這是個復雜問題,應該細說,值得細說。

身處情緒的黑洞,會被無力感包圍

▼

秋冬季節,公認是情緒問題的高發季,這一點不僅存在于教科書上,在我接觸到的人群中也得到了證實。

ta們問的最多的問題是:是否該去醫院?是否該服藥?是否要接受心理咨詢?光依靠冥想行嗎?

我本人是臨床醫學專業,在精神科待過幾個月;我自己也接受心理咨詢超過4年,同時,我還是個冥想習練者,所以允許我稍稍自戀一下,對于這個問題,我覺得我有些許的發言權,同時,我也確實是按照以下思路,給到身邊人建議的。分享給大家。

每個人的狀況不一樣,所以解決方案肯定是不一樣的,在這里,我們只說一般性的解決思路。

精神科藥物治療、心理咨詢和冥想,這三者在我看來是一整套解決方案,并不存在哪一個才是最優選擇。

▼

1、去醫院看精神科——認同現實,才是轉機的開始

能有去醫院的想法,就說明對自身的狀況與處境有了一定程度的認同。這種對自我認同的產生,也就意味著轉機的出現。

因為只有認同,才不再否認,不再抗拒,才意味著接受所有的現實,

就像進入谷底的人,當不再抱怨命運之時,確認了在谷底的現實,才能想辦法開始自救。

什么時候就一定要去醫院?

情緒波動,是生而為人都會遇到的狀況,但什么情況就說明有問題產生了呢?

一般人而言,情緒的波動都是在一定范圍內,而且不需要人為干預,就會自行恢復到平均水平。

如果一旦察覺某一種情緒長期出現,超過2周時,就要引起注意,一旦超過一個月,就最好要去醫院檢查了。

為什么藥物治療不可被替代?

長期的情緒問題,表面看只是情緒問題,很少有人能想到其實在情緒自我調節功能失調時,其實也伴隨有大腦神經傳遞方面的實質改變。所以,精神類的藥物就顯得十分必要。

此外,伴隨情緒問題產生時,大概率也有會軀體癥狀的產生,如失眠、心悸、眩暈感等等。

有冥想體驗的人都知道,幾乎所有的情緒問題都會在身體上留下痕跡,所以軀體化癥狀的產生,就是身體在告訴不斷提醒你“我病了”。

這個時候,請一定先去醫院去看精神科。醫生會進行一系列的情緒與心理評估,以及一系列的身體檢查,特別是心臟功能與內分泌的實驗室檢查。

雖然是情緒問題是就醫的主訴,但內分泌的變化也確實會導致情緒問題的產生,例如甲狀腺功能減退(俗稱甲減)等,特別常見的是產后抑郁。

醫生會根據評估與檢查的結果,決定是否服藥。請遵醫囑。

開始服藥,可以最大程度的緩解癥狀,也是最大程度的保護你不會再滑向更深的谷底。

無論服藥的當下,自我感受如何,從邏輯層面上,這都是跌入谷底后翻轉向上的第一步。

注意:

一旦開始服藥,切忌不能隨意減量與停藥,就算癥狀有所好轉,也不可以隨意減量與停用,我身邊因為私自改藥量而出現反復的狀況很多很多,一定切忌切忌!

一般來說精神類的藥物的起效時間都比一般藥物要長,大概需要15天才能在體內達到治療濃度,

而且精神類藥物,一般來說都是要長期服用的,當癥狀緩解后,藥效也要維持在一定濃度才能保證癥狀不會反復。

減量也需要循序漸進,不能說停就停,副反應會加重病情。

▼

心理咨詢——身處去情緒谷底時的“指路人”

在精神科,醫生除了開藥以外,一般都會建議開始心理治療,也就是心理咨詢。

但精神科的醫生只是有處方權的醫生而已,對于臨床心理咨詢,幾乎完全是另外一個行業。而我們平常所見到的心理咨詢師,和精神科醫生最大的區別是,咨詢師們往往都是沒有處方權的。

心理咨詢的必須性

心理咨詢師的存在,對于掉進“坑”里的人來說,就像是在坑外的“引路人”。

咨詢師雖然不會一起跳進坑里,但卻會為坑里的人提供高質量(但不是隨時隨地)“陪伴”,而這種“陪伴”并不是一般人能給予的,最主要的是無論發生什么,咨詢師都不會對坑里的人有“評判”,這一點對于飽受情緒困擾的人來說,無疑是“救命”的。

對于咨詢師來說,給與需要的人以“抱持”,這是他們的使命。心理咨詢,更像是為在谷底的人,照亮一條脫離低谷的路。

因為心理咨詢和去看精神科相比,是更為長期、固定頻率治療,一般根據情況不同,開始時一周1~2次的咨詢頻率,能確保“坑內”的人在日常生活中遇到問題能有所發現,有所承接。

隨著咨詢進程的延長,咨詢者會在與咨詢師的關系中獲得全新的看待自己、看待關系的視角,獲得接納自己、接納關系的人生“基本功”。

注意:

心理咨詢師與咨詢者的關系是長程的,但卻是間隔性質的,相當于是條“虛線”的存在,如果每一次咨詢就是一個點,時間越長效果就越好。

但需要注意的是,咨詢師與并不能是給與來訪者24小時貼身支持,雖然這樣模式的好處是讓咨詢者可以發展出獨立處理身邊關系的能力。

如果想更多了解關于心理咨詢的相關,推薦《與蛤蟆醫生一起去看心理醫生》這本入門讀物,很小的一本書,但卻涵蓋了心理咨詢的大部分流程與原理。

從長期來看,咨詢師為來訪者提供的幫助,其效果可以一直延續到咨詢結束后、乃至其后漫長的一生。因為咨詢師提供的“那條路”會一直存在。

▼

冥想——給與最原始的勇氣與力量

我身邊出現過一些長期接受藥物和心理咨詢,但卻一直感覺生命被抑制的案例。

這類人群的自我反饋是:藥物確實緩解了大部分癥狀,心理咨詢也一直在進行,幾乎解決了日常出現的大部分問題,但自我的感覺一直是被卡住的狀態。

冥想成為他們最后的解決方案。

冥想的必要性

在這里我本不想說冥想的必要性,因為我是個從冥想中受益的過來人,冥想已經成為我的生活習慣之一。所以可能在我看來,冥想就是必須的,無論長期還是短期。

短期來說,冥想能改善睡眠、提高專注力、緩解情緒等等。

但長期冥想的好處,真的不是可以幾個字能概括的,只有經歷過的人才能明白。

對于長期受情緒困擾,經歷過藥物和心理咨詢的人來說,那種“自我”的感覺可能依然沒有獲得,通過自我覺知所獲得力量感也遲遲沒有發展出來,更別提生命的智慧。

這時,冥想就幫了大忙。

因為冥想不僅會讓覺知力大大增加,從更科學的角度解釋,長期冥想會讓大腦內的神經突觸數量明顯增加,大腦皮層的結構性變化(更詳細信息參見《靜坐冥想的腦科學》)

我雖然沒有確切的理論來解釋這一切,但我個人的理解是曾子在《大學》中的一句話:“靜能生定,定能生慧”。

而冥想,則是“先靜后定”的過程,內在的智慧升起之時,也就是生命力量的獲得之時。

冥想,對于每一個練習者而言,都像獲得了一項“原生”的生存技能,一旦獲得,終身受益。

結語

請大家知曉以下事實:

1、焦慮與抑郁是同一件事。

雖然焦慮是現代人的通病,但不要小看焦慮的長期危害,這世界上根本沒有無緣無故就抑郁的人。焦慮與抑郁是同一件事的不同進程。

2、不要忽視自己的感受

我見到很多人,坐在醫院精神科做心理評估時,才是人生第一次正視自己的感受。生而為人,這是很悲哀的事情。

在此特別感謝我的朋友、專業插圖師——琳瑯,

文中的4副配圖全部出自她手。我倆在第一次談及這個選題時,

她就欣然同意用繪畫的形式來表達。

感謝琳瑯,感謝~~