南極磷蝦是地球上數量最多的單種生物之一,資源儲量極為豐富,估計值約為6.5~10億噸。作為純天然的優質蛋白源,南極磷蝦自20世紀70年代就引起了人類的關注,堪稱大自然的資源寶庫。南極磷蝦一般是指南極大磷蝦,平均壽命為3~5年。大磷蝦體長約為

南極磷蝦是地球上數量最多的單種生物之一,資源儲量極為豐富,估計值約為6.5~10億噸。作為純天然的優質蛋白源,南極磷蝦自20世紀70年代就引起了人類的關注,堪稱大自然的資源寶庫。

南極磷蝦一般是指南極大磷蝦,平均壽命為3~5年。大磷蝦體長約為4~6cm,體重僅有2克,但數量極多,1立方米海水可容納10000~30000只,是南大洋生態系統中的核心物種。

由于儲量可觀而且純天然、無污染,南極磷蝦被譽為“未來的蛋白資源庫”、“海上人參”等等,營養豐富,商業價值難以估量。

南極磷蝦的捕撈

據評估,僅是南極磷蝦這一種生物,每年可為人類提供的漁獲量就多達1億噸,能夠滿足全人類對海產品的捕撈需求。南極海域也因此成為了一座“海上金庫”,各國遠洋漁船不惜長途跋涉,爭相趕往南大洋,“藍海圈地”的激烈競爭悄然展開。

第一階段,蘇聯成為磷蝦捕撈第一國。

到目前為止,蘇聯依然是南極磷蝦的最大受益國,累計捕撈量達到了驚人的413萬噸,牢牢占據“磷蝦一哥”的位置。

從1970年開始,蘇聯率先展開南極磷蝦的商業捕撈,幾十艘漁船和加工母船日夜耕耘,產量快速攀升。1982年,南極磷蝦的捕撈迎來歷史上第一個極大值,總產量達到了52.8萬噸。在這當中,蘇聯的捕撈量為49萬噸,占全球總產量的93%,“一家獨大”的格局極為明顯。

第二階段,日本“后來居上”。

蘇聯解體后,遠洋漁業分崩離析,日本則后來居上,成為了“繼任”的最大捕撈國。但日本漁船的實力和蘇聯相差懸殊,后者的隕落導致南極磷蝦漁業陷入低迷期,總產量跌落至10~15萬噸。

日本捕撈船的“高光時期”是在1989年,這一年共捕撈了7.89萬噸磷蝦;從2001年開始,產量趨于穩定,每年可捕獲6~7.5萬噸磷蝦。但隨著日本漁船設備的老化,產能開始明顯下滑,尤其是挪威、烏克蘭、智利等國的發力,導致日本在競爭中逐漸失去優勢地位。

第三階段,挪威成為最大的“黑馬”。

2007年,日本的磷蝦捕撈量下滑至2.4萬噸,但挪威的表現卻出人意料,產量首次達到了4萬噸,是當年的最大“黑馬”。此后13年,挪威通過技術升級、打造專業漁船的方式穩占首席地位,產量穩定在10萬噸以上,2018年更是突破了20萬噸。

挪威的成功離不開漁船的專業性和高效性。1974年挪威建造的SAGA Sea捕撈船首次采用了橫桿泵吸的捕撈技術,效率比傳統拖網漁船高出50%,至今仍是一員“猛將”。2018年挪威又建成了Antarctic Endurance專業級漁船,一年增產5萬多噸,彰顯了強勁的科技實力。

中國會是頭號贏家?

自進入“挪威時代”以來,南極磷蝦的捕撈業又開始升溫。隨著各國專業級的捕撈、加工一體船越來越多,距離40~50萬噸磷蝦的新產能已經不遠。

繼挪威之后,中國有望成為最大的贏家。南極磷蝦已經被我國列為“國家經濟戰略資源”,做大做強磷蝦漁業對我國未來的經濟發展、蛋白供應至關重要。

我國南極磷蝦捕撈業起步于2010年,入局時間較晚,基礎較弱,但發展勢頭強勁。2013年,我國南極磷蝦產量突破了3萬噸;到了2016年,產量進一步增加到6.5萬噸,占世界總產量的四分之一(同年挪威的產能為16萬噸)。隨著“深藍號”建成投產,我國的捕撈能力有望得到歷史性加持。

“深藍號”建成于2019年,是我國自主建造的第一條專業級捕撈船,每年可捕撈并加工8~10萬噸鮮蝦。至此,我國的理論加工能力正式步入10萬噸級。2020年底,“深藍號”開赴南極展開作業,雖然最新的捕撈數據還未出爐,但中國之前的弱勢地位已經發生根本性扭轉。

目前,挪威的Aker公司依然處于領先地位,該公司旗下的專業級加工船有4艘,總產能超過35萬噸,接近2018~2019年全球磷蝦捕撈的總和。而中國有了“深藍號”的加持,產能也緊隨其后,目前躋身為第二大捕撈國。

值得期待的是,我國新船“南極號”也正在規劃建設當中。未來隨著新型專業捕蝦船相繼建成,我國很有可能會取代挪威,成為新一屆的南極磷蝦漁業引領者。

南極磷蝦真的取之不盡?

南極磷蝦數量極多,實際的蘊藏量難以估計。據維基百科描述,磷蝦的本底資源量如果按5億噸計算,對應的數量將達到300~400萬億只!

最近的漁業調查發現,南極磷蝦的儲量可能被大大地低估了。在過去,人們普遍認為南極磷蝦只棲息在200米深的上層水域,但諸多證據表明,深海中也存在著大量的磷蝦資源。有調查指出,深海和表層的南極磷蝦最大儲量可能多達60億噸!

南極磷蝦這一資源幾乎是取之不盡的,主要原因有二:一是人類的捕撈量少,二是磷蝦的繁殖能力很強。

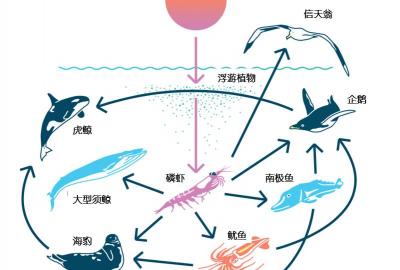

首先來看捕撈產量。現階段,南極磷蝦的年捕撈量只有30萬噸左右,遠低于62.5萬噸的觸發限額。相比之下,海豹、鯨魚、企鵝、魷魚等天敵才是真正的“磷蝦殺手”,每年吃掉的磷蝦可達3.13億噸,幾乎是人類捕撈量的1000倍!因此,人類對南極磷蝦的捕撈只是九牛一毛,不足以構成威脅。

其次再看磷蝦的繁殖能力。南極磷蝦在每年1~3月產卵,雌蝦一次可產下6000~10000枚卵,一個繁殖季節內能多次產卵,種群恢復能力極強。

事實上,對南極磷蝦影響最大的還是自然因素,尤其是浮冰的面積和微藻的豐富度,前者提供了庇護所和棲息地,后者則提供了餌料。只要這兩種自然條件具備,南極磷蝦種群資源就不會枯竭,繁衍不止,生生不息。

對此,南極海洋生物資源養護委員會(CCAMLR)的調查也表明:無論是人類捕撈還是天敵的捕食,都不會威脅南極磷蝦的生存,全球氣候變化才是最大的變局。海水酸化、極地浮冰消融將顯著影響南極磷蝦的棲息地和種群數量。

由此可見,南極磷蝦的命運和全球生態緊密相連,只有保護好了生態環境、減緩全球變暖,這一資源才能真正為人類長久所用,發揮出更大的經濟開發價值。

關于南極磷蝦這一生物資源,您怎么看?歡迎在評論區留言討論。