最大的知識付費平臺要上市了,但你從他們身上學會了哪些知識?前不久,“知識付費鼻祖”的羅輯思維沖擊創(chuàng)業(yè)板,想要成為“知識付費第一股”……10月21日,早期的知識付費玩家小鵝通正式宣布,獲得數(shù)億元C輪投資……號稱知識付費的兩大玩家,接連在資本市

最大的知識付費平臺要上市了,但你從他們身上學會了哪些知識?

前不久,“知識付費鼻祖”的羅輯思維沖擊創(chuàng)業(yè)板,想要成為“知識付費第一股”……

10月21日,早期的知識付費玩家小鵝通正式宣布,獲得數(shù)億元C輪投資……

號稱知識付費的兩大玩家,接連在資本市場布局,再一次把知識付費的概念推到了前臺。

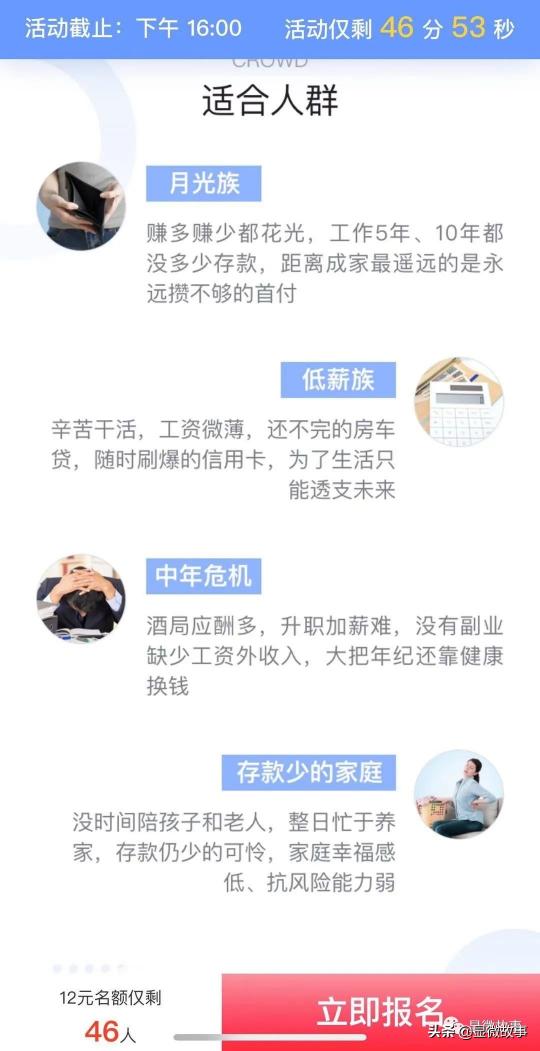

一小時精通、一天學會、一周實現(xiàn)變現(xiàn)百萬、階層跨越……這些聽起來美夢般的詞匯,常常見于知識付費的課程宣傳界面。

這個行業(yè)的誕生伴隨著無限希望,人們寄希望于知識付費彌補認知溝壑,緩解焦慮。

在用戶看來,仿佛只要交了錢,就可以獲取知識,但知識付費也又一次又一次地被嘲諷、被批評,逐漸歸于沉寂。

知識付費是風口還是騙局?是在創(chuàng)造財富,還是在收割韭菜?

本期顯微故事講述的是一群知識付費的深度體驗者,他們之中:

有的人浸潤行業(yè)6年,見過太多“行業(yè)秘辛”,熟知一門暢銷課的包裝邏輯;

有的人單次付費上萬元,學習如何“創(chuàng)業(yè)賺錢”,不過課上講“為什么要賺錢”就講了三節(jié)……

以下是他們的真實故事:

文| 余歡

編輯 | 萬芳

割韭菜的“三十六計”

只要你想走捷徑

他們就有辦法收割你

煙鬼 28歲 獨立內容制作人

我在知識付費領域已經干了6年。

以一個從業(yè)者的角度,我把這個行業(yè)的玩家要分成三個梯隊:

第一梯隊是羅輯思維、混沌大學這種專業(yè)平臺;

第二梯隊是樊登讀書會、十點讀書、吳曉波頻道等,流量不錯,但專業(yè)度一般的平臺;

第三梯隊是千聊、荔枝微課等基于微信生態(tài)的玩家,80%的割韭菜情況都發(fā)生在這個領域。

當然,還有體量更小的玩家,就像各個行業(yè)的毛細血管一樣。他們做課是為了圈錢、積累個人流量,收割的就是那些想走捷徑的人。

割韭菜的課程,種類千幾百怪,但大多都有一個共同點:質量差、收費高。

想研究知識付費割韭菜的問題,就要看第三批隊及其以下玩家。

他們做知識付費的目的只有一個,圈錢,做課程對他們來說,不過是圈錢的手段而已。

他們圈錢的方法無所不用其極。

首先是起一個“危言聳聽”、所謂高轉化率的標題,然后是一個具有誘惑力的營銷,被精細包裝和優(yōu)化過的課程詳情頁,最終讓用戶購買。

至于內容怎么樣、用戶是否會有收獲,機構完全不管,全看講師是否靠譜。

因為課程制作機構為了壓縮整體的生產周期,能夠快速開發(fā)課程、快速做課,他們大多不負責課程生產環(huán)節(jié)。

說的直白一點,他們也不知道課程究竟在講什么。反正也沒人檢查質量,可能你聽的課是十幾、二十多分鐘就做出來的。

一些課程機構,一家公司才不到10個員工,但是一年就能開發(fā)出328節(jié)課。

還有一家公司是6個員工,每年開發(fā)200多節(jié)課,這么點的人力,怎么可能把控課程質量?

公司就這么少的員工,高薪的職位也不是課程開發(fā),而是課程銷售。

知識付費平臺想要賣更多的課,平臺并不關心課程質量,所以只要賦予巨大的流量支持,購買的人就多了,錢也就賺到手了。

但這樣的課程質量根本無法保證,所以有用戶買了課,給差評,但機構和平臺完全不在乎。

你說我課程爛,還有人說我課程好呢,你要想退錢,肯定不退。

你要是鬧得特別歡,我就給你退錢,反正做課的邊際成本是零,賣一塊掙一塊,賣十塊掙十塊。

你要鬧我就給你退錢,退錢以后就閉嘴。

除了獲得平臺流量的人,機構里還有兩種職責的人很重要:

第一種是拉講師的人,他們有KPI,每周“聊”幾十個“講師”,拉他們來機構做課;

第二種是制作詳情頁文案的人。

講師自己做成了課,會填寫一張詳情頁內容清單,文案師根據(jù)這張內容清單,就能寫出很有誘惑力的詳情頁文案。

即使他們壓根沒看過課,所以看多看起來非常有誘惑力的文案,基本都是套路出來的。

這樣的文案一開始都先是要描述你現(xiàn)在的困境,用幾個排比描述場景;

然后說明怎么解決困境;

最后切入正題:來買這門課吧。

這門課有多么好、多少人上、講師有多厲害,再列出來一些上過了課的人,他們的收獲和改變。

至于什么樣的課是好的,什么樣的課是割韭菜的,我只能說,好的課程千篇一律,爛的課各有各的爛法。

有的課程制作差,配套服務跟不上;還有的價值觀有問題,比如有的課教人酒局社交,這樣的課不是更宣傳了酒桌文化嗎?

更多的課程之所以被認為“割韭菜”了,主要還是內容沒有滿足聽課人的預期。

營銷的詳情頁寫得天花亂墜,1節(jié)課聽完之后就能月入過萬、12招收服人心、幾節(jié)課掌握人生哲理……

但確實很難達到,畢竟學一個一元二次方程還要3天,現(xiàn)在怎么就能通過一節(jié)課趕超別人很多年?

我花1萬多買了創(chuàng)業(yè)課

老師用三節(jié)課講為什么要擁抱互聯(lián)網

曉曉 33歲 教育培訓機構職員

我是從2016年開始接觸知識付費的。

我在一個教師家庭長大,家里人都愛學習,只是每個人興趣愛好不同、選擇知識付費的種類不同。

我的姐姐會為考研課、公務員課付費,而我買的有從專業(yè)課、情商課、說話課等,成家生子之后,還會買家庭教育課。

我接觸過的平臺包括網易公開課、樊登讀書,課程費用從幾百到上萬不等,線上線下的都接觸過。

有一些幾百塊錢的課程,宣傳得很好,但付費后,發(fā)現(xiàn)只有一個點、一個引子講得好,后期很多都是營銷——誘導你去買價格更貴的課程。

當發(fā)現(xiàn)課未必實用,我就會覺得是被坑了。

成年人大多希望課程能給自己學會賺錢的辦法,課程的價格和得到一定要相符才行。

我買過一個1萬3千多塊錢的課程,總課程50節(jié),平均每節(jié)300元錢,而一節(jié)課只有十幾分鐘。

特別重要的理論和方法,怎么可能用十幾分鐘講的清楚?但課的宣傳包裝得太好了,只有付費以后你才會發(fā)現(xiàn)自己就是那顆韭菜。

還有些課,付費以后只會收到一堆文字材料,老師不講,學生之間也沒有交流。

更坑得是,付費以后,就聯(lián)系不上機構了,連反饋意見都沒有回音。

被割了幾次韭菜后,我才慢慢學會自己去評估每個課程的有效性。

比如課程的知識點、技能能不能解決實際問題,老師的知名度,再去幾個平臺“貨比三家”。

至于“割韭菜”的課,我感覺有兩種。

第一類是教人賺錢的課,我曾被一個號稱教“創(chuàng)業(yè)賺錢”的課程坑了一萬多元。

當時還在疫情當中,我所在的線下教育機構受到了影響,賺錢心切。而他們的宣傳包裝非常華麗、老師大咖。

我甚至沒有試聽,就交了1萬多塊。

結果一看課程,傻眼了。老師就連“為什么要去互聯(lián)網賺錢”都能講三節(jié)課,這不是廢話嗎?

整個課程下來,沒有案例、沒有互動,還得靠自己摸索。

第二類是技能型課程,比如今年抖音很火,就會出來很多教人推出99元教你做抖音視頻的課程,但那些內容其實百度都能搜到。

盡管知識付費坑很多,但我依然覺得,想加入某一個行業(yè)時,靠自己琢磨耗費時間,我愿意花錢付費就是希望能夠找到專業(yè)的人。

畢竟,高這個行業(yè)的課程,還是會有一些新的觀點和見解。

它說一小時改變我一生

一個月過去我還是沒賺到錢

小鹿快跑 30歲 作家

前段時間,一個我關注很久的公眾號找到了我。

他們想邀請我在朋友圈幫忙推廣一個時間管理課程,話術和海報他們都有。

但當我看到那條熟悉的話術時,我拒絕了。

這句話是:“一小時學會時間管理改變你的一生。”

我想起前兩年,自己就是這樣被這樣的廣告詞吸引進去的。

那么多“一小時”過去了,而我還是沒什么變化。

從2016年知識付費元年開始,在知識付費的浪潮中,我也帶上錢包,緊跟步伐。

2016年1月到2017年6年,僅一年多的消費,我曾給自己算了一筆賬:在知乎購買講座46次,花費1500元;

在微信購買講座21次,花費500元;

參加寫作培訓班,花費500元;

在得到上購買課程,花費300元;

參加兩次早睡早起打卡群,花費100元;

另外七七八八的課程,花費2000元……

加在一起,總計花費了大約5000元。

這些講座或者課程給我?guī)淼淖畲蠼Y果是:因為有了金錢成本的前期投入,我自然會在后期再花上與之相應的時間成本。

我總共花費的時間成本大約是300個小時,而300個小時差不多可以完成一本書的寫作了。

但回顧購買課程的這段時間,我變聰明了嗎?

好像除了白頭發(fā)多了幾根、皺紋多了幾絲、眼袋多了幾兩,生活好像一切都沒有發(fā)生變化。

我的生活品質沒有上升、我的工作沒有加薪、我的旅游夢想沒有實現(xiàn)……

所以我終于開始問自己:為什么會花費這么多時間精力金錢在這些課程上?這些付費課程真的值嗎?

雖然這些課程也并非完全沒用,每一個道理或方法都是主講人的經驗總結。

但是人家花了十來年甚至一輩子總結出來的經驗,肯定不是一個小時聽完就能改變命運的。

尤其很多課程有著相似的面貌:10分鐘教你五個快速成長的經驗、一小時建立、一周學會、快速改變人生命運等。

人們很容易被課程宣傳和營銷文化打動,標題也因此充滿時髦的新名詞。

其實很多真正的道理其實都是簡單的,如果能夠抓住幾條簡單的道理,一直把它運用下去,就已經能在各方面都取得不錯的成績。

看到一篇文章,趕緊收藏;看到一個課程,趕緊購買;看到一個社群,趕緊參加。

在知識面前,我們可能像看到打折促銷的商品一樣,生怕錯過。

因為是知識,所以我們購買起來比衣服等更加沒有負罪感。但正因為是知識,購買多了也會讓我們更加迷茫和焦慮。

因為有一些知識付費的經驗,所以我也總結了幾條心得:

1.這個世界上唯一的捷徑就是勤奮。

2.花時間多讀經典,不要為無知買單。

3.不要變成知識的囤積者,而應變成知識的行動者。

知道太多道理,卻依然過不好這一生,一直為別人的道理付費,人生何嘗不是如此呢?

我喜歡卡爾維諾《巴黎隱士》中的一段話:我對任何唾手可得、快速、出自本能、即興、含混的事物沒有信心。

我相信緩慢、平和、細水長流的力量,踏實、冷靜。

我不相信缺乏自律精神,不自我建設、不努力,可以得到個人或集體的解放。