科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

科技改變生活 · 科技引領(lǐng)未來

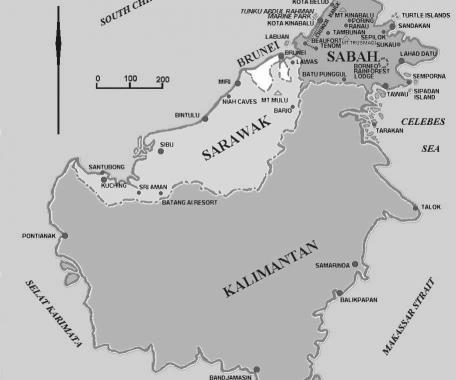

婆羅洲(加里曼丹)是世界上第三大島(僅次于格陵蘭島和新幾內(nèi)亞島),現(xiàn)在分為文萊、印度尼西亞(前荷蘭婆羅洲)和馬來西亞(前英國婆羅洲)。婆羅洲人口的大約有3/4是印度尼西亞人。馬來西亞的沙巴(Sabah)和沙撈越(Sarawak)占據(jù)了該島的

婆羅洲(加里曼丹)是世界上第三大島(僅次于格陵蘭島和新幾內(nèi)亞島),現(xiàn)在分為文萊、印度尼西亞(前荷蘭婆羅洲)和馬來西亞(前英國婆羅洲)。婆羅洲人口的大約有3/4是印度尼西亞人。馬來西亞的沙巴(Sabah)和沙撈越(Sarawak)占據(jù)了該島的另外四分之一。

1824年,英國和荷蘭政府簽署了《英荷條約》來交換貿(mào)易港口,進(jìn)而將婆羅洲劃分為英國和荷蘭控制的地區(qū)。1878年,蘇祿的蘇丹把北婆羅洲租給了英國的北婆羅洲公司,即現(xiàn)在的沙巴。1842年,英國獲得沙撈越的大部分土地。

第二次世界大戰(zhàn)期間,日本帝國海軍(IJN)控制了前荷蘭皇家殼牌石油公司的油田和精煉廠,它們分別位于文萊附近的米里、塞里亞和魯同;英屬婆羅洲北部的沙撈越,西海岸的古晉和龐迪納克,以及山打干、塔拉干、撒馬林達(dá);荷屬婆羅洲東部和南部海岸的巴里巴潘和班杰爾馬辛。這些油田設(shè)施和煉油廠由日本平民和當(dāng)?shù)貒业募夹g(shù)人員運(yùn)作。

在沙撈越(英屬婆羅洲)向北32英里,有兩個(gè)油田分別位于文萊的米里和塞里亞。原油被從這里抽到米里附近路通(Lutong)煉油廠,然后從那里的裝運(yùn)管線通到海上。

帝國海軍的石油戰(zhàn)略

1941年8月,戰(zhàn)爭(zhēng)陰云籠罩太平洋,英國實(shí)施了一項(xiàng)計(jì)劃,將石油產(chǎn)量減少70%。他們還決定,一旦發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng),他們將放棄保衛(wèi)北婆羅洲、文萊或納閩。1941年12月,在珍珠港被偷襲后,英國下令徹底摧毀米里和塞里亞的油田和機(jī)場(chǎng)。

1941年12月8日上午,拆除路通煉油廠和油井的命令到達(dá)米里,并于當(dāng)晚完成了拆除工作。

1941年12月16日5:00,川口清武少將率領(lǐng)第18師團(tuán)下屬第35步兵旅團(tuán)和第2橫須賀海軍陸戰(zhàn)隊(duì)在英屬婆羅洲登陸,占領(lǐng)了米里和塞里亞的油田和路通的煉油廠。隨后,日本人又于1942年12月24日在古晉登陸,1月8日在杰瑟爾頓登陸,1月17日在山打干登陸。

1942年1月11日,坂口安吾少將率領(lǐng)由第146步兵團(tuán)、裝甲車輛、野戰(zhàn)炮兵、工兵、醫(yī)療分隊(duì)組成的第56混合步兵群和第2“吳”海軍陸戰(zhàn)隊(duì)登陸塔拉干島。

戰(zhàn)前,塔拉干島的帕默西亞和達(dá)吉亞塔油田每年生產(chǎn)600萬桶石油。戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)后,寡不敵眾的荷蘭人摧毀了塔拉干島上的700口油井,以阻止日本人使用。第二天,為了報(bào)復(fù)他們對(duì)塔拉干井的破壞,日軍處決了俘虜?shù)暮商m戰(zhàn)俘。

1942年1月18日,荷蘭人開始摧毀巴里巴潘的石油設(shè)施。

1942年1月19日7:00,日軍在沒有遇到任何抵抗的情況下在英屬北婆羅洲的山打干登陸。1942年1月23日至24日夜間,坂口安吾少將的第56混合步兵群和第2“吳”海軍陸戰(zhàn)隊(duì)登陸巴里巴潘,并輕而易舉地占領(lǐng)該鎮(zhèn)和煉油廠。第二個(gè)月,也就是1942年2月20日,日本人在巴里巴潘屠殺了72名荷蘭戰(zhàn)俘和兩名荷蘭平民,理由是他們?cè)谌哲娬碱I(lǐng)前破壞了那里的石油設(shè)施。

1942年2月10日,坂口的第146步兵團(tuán)第3營在沒有遇到任何抵抗的情況下攻占了荷屬婆羅洲的首都班吉馬辛。據(jù)估計(jì),婆羅洲上的煉油廠為日本提供了多達(dá)35%的精煉石油產(chǎn)品,而其中一半又供應(yīng)駐扎在菲律賓的日軍。

巴里巴潘的煉油和石油中心的產(chǎn)量僅次于蘇門答臘島的巨港。盟軍情報(bào)部門估計(jì),巴里巴潘煉油廠每年處理524萬桶原油,產(chǎn)品包括航空汽油、柴油和汽油、煤油和潤滑油。

巴里巴潘的潘丹薩里煉油廠,被譽(yù)為“太平洋的普洛耶什蒂”,是一個(gè)新興現(xiàn)代化工廠,是提煉航空汽油必不可少的。它的艾迪利奴工廠則生產(chǎn)硫酸,用于航空汽油的溶劑處理。

普洛耶什蒂(Ploesti),羅馬尼亞東南部石油城,第二次世界大戰(zhàn)期間是納粹德國的主要石油來源。

塔拉干島上的油田每月生產(chǎn)35萬桶原油。婆羅洲的原油很輕,可以直接在船上鍋爐中燃燒,不需要精煉,但當(dāng)?shù)蹏\娫趹?zhàn)爭(zhēng)后期改用這種方法時(shí),發(fā)現(xiàn)原油中硫磺含量高得足以使鍋爐的鋼變脆,最終破壞了鍋爐。

一場(chǎng)圍繞石油供應(yīng)的海上破襲戰(zhàn)

珍珠港事件幾小時(shí)后,美國總統(tǒng)富蘭克林·d·羅斯福(Franklin D. Roosevelt)批準(zhǔn)了一項(xiàng)決議,授權(quán)太平洋戰(zhàn)區(qū)指揮官“對(duì)日本實(shí)施無限制的空戰(zhàn)和潛艇戰(zhàn)”。于是,從戰(zhàn)爭(zhēng)的第一天起,駐扎在珍珠港、夏威夷和菲律賓的美國潛艇向日本發(fā)動(dòng)了攻擊,開始了一場(chǎng)反航運(yùn)破襲戰(zhàn)。

1942年,潛艇造成了日本72%的航運(yùn)損失,但戰(zhàn)役的最初并沒有重點(diǎn),美國人只是最大限度地減少日軍艦船噸位,而沒有考慮船舶類型。這導(dǎo)致美軍潛艇只擊沉了9000噸油輪(占總擊沉量的1.3%),在1943年的大部分時(shí)間里,反油輪破襲戰(zhàn)也只是稍微改善了一點(diǎn)。于是,日本人開始增加其油輪噸位以及東印度群島的石油產(chǎn)量。

這場(chǎng)切斷日本石油供應(yīng)的戰(zhàn)役轉(zhuǎn)折是從一艘叫“太陽丸”的船開始的。1942年5月7日12:00,14503噸排水量的“太陽丸”號(hào)(前德國“菲尼斯特雷”號(hào)貨輪)從日本的門連港出發(fā),載著大量油田技術(shù)人員前往新加坡,以恢復(fù)在米里和巴里巴潘的煉油設(shè)施。船上的其他技術(shù)人員則要前往蘇門答臘島的巴倫邦,去修復(fù)那里的煉油廠。

“太陽丸”號(hào)還搭載了34名軍人和1010名平民,包括管理被征服地區(qū)所需的軍事總督、醫(yī)生、工作人員、教育工作者和技術(shù)人員。但5月8日19:45,威廉·A·倫特海軍少校駕駛的潛艇(SS-210)“擲彈兵”號(hào)從距離美島燈塔80海里處向“太陽丸”發(fā)射了魚雷。20:40,“太陽丸”就沉沒了。1044名乘客中的656人,53名軍人中的4人,以及156名水手一同沉沒。石油技術(shù)人員的損失大大延緩了日本恢復(fù)石油生產(chǎn)的進(jìn)程。

從1943年底開始,美國海軍將油輪作為潛艇的首要目標(biāo)。

盟軍也加大了對(duì)荷屬東印度群島煉油廠的轟炸,這嚴(yán)重削弱了日軍獲取東印度群島精煉產(chǎn)品的能力。這就迫使日本人先將東印度群島的原油運(yùn)到本國的煉油廠,然后再交到各作戰(zhàn)單位,從而增加了日本對(duì)油輪的需求,導(dǎo)致沉船事件的增多。

然而,盡管取得了這些戰(zhàn)績,美國陸航隊(duì)針對(duì)海上目標(biāo)的出擊次數(shù)還不到總轟炸次數(shù)的2%。雖然遠(yuǎn)東戰(zhàn)區(qū)的喬治·肯尼中將很想轟炸回報(bào)豐厚的婆羅洲油田,但距離卻超出了西南太平洋戰(zhàn)區(qū)機(jī)場(chǎng)的遠(yuǎn)程重型轟炸機(jī)B-24 “解放者”的航程。

B-24“解放者”,日軍油田設(shè)施的夢(mèng)魘

1944年7月,肯尼中開始著手“六分儀”計(jì)劃,他要求分配一些新型B-29“超級(jí)堡壘”重型轟炸機(jī),這樣就可以從澳大利亞西北部達(dá)爾文機(jī)場(chǎng)起飛對(duì)婆羅洲進(jìn)行轟炸。肯尼的請(qǐng)求得到了尼米茲上將和麥克阿瑟將軍的支持。

1944年9月,盟軍攻占了巴布亞新幾內(nèi)亞的比亞克島,很快又修建了兩條7000英尺長的跑道。此時(shí),巴利巴潘油田才進(jìn)入了肯尼中將率領(lǐng)的第十三和第五航空隊(duì)B-24J轟炸機(jī)的航程之內(nèi)。

從1944年9月30日至10月18日,肯尼開始了連續(xù)五次突襲,轟炸了巴利巴潘和路通的各種油田和煉油廠設(shè)施。

1944年9月30日,陸航隊(duì)第十三航空隊(duì)下屬第5和307轟炸機(jī)大隊(duì)以及第五航空隊(duì)下屬第90轟炸機(jī)大隊(duì)的64架B-24襲擊了巴里巴潘的石油設(shè)施,扔下了85噸的1000磅炸彈。

第5轟炸機(jī)大隊(duì)則破壞了潘達(dá)沙里煉油廠,并讓碼頭上的一艘油輪燃起了大火。

第五航空隊(duì)的第90 轟炸機(jī)大隊(duì)和第307 大隊(duì)則到晚了,發(fā)現(xiàn)目標(biāo)被云層遮蔽,因此無法向目標(biāo)投放炸彈。

1944年10月3日,陸航隊(duì)第十三航空隊(duì)第5和第307 轟炸機(jī)大隊(duì)的40架B-24“解放者”在沒有戰(zhàn)斗機(jī)護(hù)航的情況下再次飛往巴利巴潘。他們?nèi)酉铝?0噸炸彈,破壞了潘達(dá)沙里煉油廠、潤滑油精煉廠、硫酸裂化廠以及一些儲(chǔ)油罐。18架B-24還轟炸了埃德連努煉油廠。此次出擊,盟軍損失也很慘重,7架B -24被擊落,但他們也干掉了24架日本戰(zhàn)斗機(jī)。

1944年10月10日,第5 轟炸機(jī)大隊(duì)的106架B -24轟炸機(jī)再次襲擊了巴里巴潘的煉油廠和一個(gè)機(jī)場(chǎng)。護(hù)航的36架P-38“閃電”擊落了30多架日本戰(zhàn)斗機(jī)。

1944年10月14日,101架B-24在 P-47“雷電”和P-38“閃電”戰(zhàn)斗機(jī)的護(hù)送下再次轟炸了巴里巴潘的煉油廠和相關(guān)設(shè)施,企圖攔截的日機(jī)有43架被擊落。

1944年10月18日,120多架B-24轟炸機(jī)和戰(zhàn)斗機(jī)對(duì)巴利卡巴島發(fā)動(dòng)了大規(guī)模空襲,但由于天氣惡劣而被迫中止。

在五次空襲中,有22架B-24、3架P-38和6架P-47被擊落,但美國海軍的PBY“卡特琳娜”水上巡邏機(jī)拯救了44名機(jī)組人員,潛艇則救上了被擊落的16名B-24機(jī)組人員。

為了轟炸巴利巴潘的汽油和煉油廠,“解放者”們必須來回飛行2610英里(約合4200公里),穿越日軍控制的水域和空域。這是B-24執(zhí)行過的最長日間集體編隊(duì)轟炸任務(wù)。

這五次空襲使巴里巴潘的兩家煉油廠和石蠟化工廠停產(chǎn)了近6個(gè)月。潘達(dá)沙里的煉油廠雖然被炸毀了,但還是可以修復(fù)的,而埃德連努的煉油廠則需要徹底重建。生產(chǎn)柴油和潤滑油的設(shè)施遭到破壞,但可以迅速修復(fù)。

隨著巴里巴潘煉油能力的消失,日本人將重點(diǎn)轉(zhuǎn)向了將米里附近的路通石油綜合設(shè)施的精煉產(chǎn)量最大化。為此,盟軍于1944年12月出動(dòng)第13航空隊(duì)的B-24對(duì)路通進(jìn)行了一系列空襲,企圖一舉癱瘓其生產(chǎn)能力。

油盡燈枯的帝國

同時(shí),年輕好斗的美國潛艇指揮官則對(duì)日本油輪編隊(duì)發(fā)起狼群式的攻擊,加上B-29“超級(jí)堡壘”重型轟炸機(jī)和英國航空母艦對(duì)蘇門答臘油田和煉油廠的攻擊,導(dǎo)致日本的石油供應(yīng)進(jìn)一步減少,其儲(chǔ)備在1944年底達(dá)到要崩潰的地步。

1945年初,另一系列空襲徹底摧毀了巴里巴潘的工廠。這些攻擊幾乎消滅了婆羅洲作為日軍石油來源的地位,它再也沒能對(duì)日本的戰(zhàn)爭(zhēng)做出任何貢獻(xiàn)。

到1945年4月,日本的石油進(jìn)口幾乎完全枯竭。

1945年5月1日,澳大利亞陸軍第26旅發(fā)起“雙簧管I”行動(dòng),在塔拉干成功登陸。“雙簧管II”行動(dòng)則由澳大利亞第九步兵師完成,他們于1945年6月10日占領(lǐng)文萊,6月20日占領(lǐng)米里。

1945年7月1日,澳大利亞第七師發(fā)動(dòng)了“雙簧管六號(hào)”兩棲作戰(zhàn),奪取了巴里巴潘日軍廢棄的石油設(shè)施。

日本帝國戰(zhàn)爭(zhēng)機(jī)器所需的每一滴石油血液就這樣被盟軍擠干的,而沒有血液的野獸就只有死路一條了。

何俊東

版權(quán)所有 未經(jīng)許可不得轉(zhuǎn)載

增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證備案號(hào):遼ICP備14006349號(hào)

網(wǎng)站介紹 商務(wù)合作 免責(zé)聲明 - html - txt - xml