當(dāng)汽車連接起住所���、辦公室和商業(yè)場所時����,汽車的角色便已經(jīng)超出了簡單的代步工具����。第十八屆上海國際汽車工業(yè)展覽會(上海車展)于2019年4月16日至25日在國家會展中心(上海)舉行����,脈脈數(shù)據(jù)研究院于此期間發(fā)布了《脈脈未來職場出行展望2019》報告���,首次深入洞察汽車在職場中的角色�,了解職場人對于汽車未來發(fā)展的看法,同時為相關(guān)車企開拓市場����,抓住營銷新機遇提供參考�。

打不到車VS開車不堵:職場人出行的至暗和高光時刻

主題為“共創(chuàng)美好生活”的這屆上海車展���,更加注重探討汽車對城市發(fā)展與生活變遷的影響���。因此脈脈數(shù)據(jù)研究院的調(diào)研����,首先關(guān)注的便是都市職場人出行時,汽車的角色以及對生活狀態(tài)的影響�。

公共交通���、打車����、和開車出行����,各有各的爽點和痛點����。職場人對出行方式的吐槽一路相隨,公交地鐵嫌擠�,開車擔(dān)心停車和擁堵���,打車有打不到車的無助����。

總體來說���,職場人打車“叫不到車”時是最崩潰的�,平均綜合得分達8.3分,遠超其他痛點���,可謂是出行過程中的“至暗時刻”,充滿焦躁和絕望�。

相比之下�,對于有車在手�、說走就走的職場人,如果碰上不堵車的情況����,簡直是被高光籠罩���,感覺人生達到了高潮�。阿里巴巴高級研發(fā)工程師李朝利就這樣感嘆:“無車前����,稍微遠一點的出游需提前導(dǎo)航公交和地鐵接軌路線……有車后����,說走就走的出行,充分感受對時間的主動控制能力,同時增加了社交半徑,充分縮短了親情的物理距離����。”

職場人出行時����,對“有味道”這件事非常在意���。無論是坐公交地鐵出行時碰到“有人吃味道很大的食物”,還是打車時“彌漫著難聞的味道”都會令職場人很不爽�。

與此同時���,司機“找不到上車地點”�、“邊開車邊使用手機”����、“抽煙”、“用聽不懂的方言聊天”�、“播放土味歌曲”等行為���,都會讓職場人感到不同程度的抓狂�。

正因為此���,職場人對駕車出行的滿意度最高���,共有43%的職場人選擇“開車”為最滿意的出行方式。

職場人月薪5萬把汽車當(dāng)身份,月薪1萬把汽車當(dāng)夢想

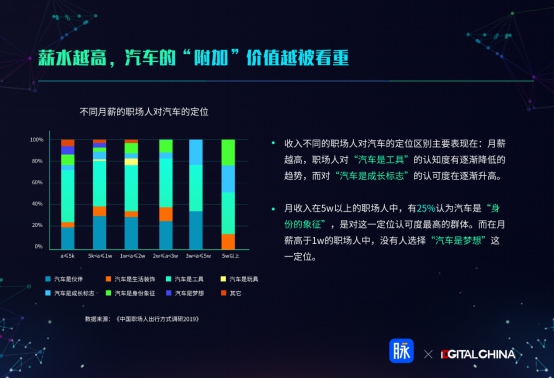

收入不同的職場人對汽車的定位區(qū)別十分顯著����。月收入在5w以上的職場人中����,有25%認(rèn)為汽車是“身份的象征”���,是對這一定位認(rèn)可度最高的群體����。而在月薪高于1w的職場人中���,沒有人選擇“汽車是夢想”這一定位�。

值得一提的是����,月薪越高,職場人對“汽車是工具”的認(rèn)知度有逐漸降低的趨勢�,而對“汽車是成長標(biāo)志”的認(rèn)可度在逐漸升高���。

在“實用”價值觀的作用下,職場人購車滿足的第一大需求是“方便家人”�。“上下班通勤”���、“旅游”兩大需求同樣刺激著職場人做出購車決定。

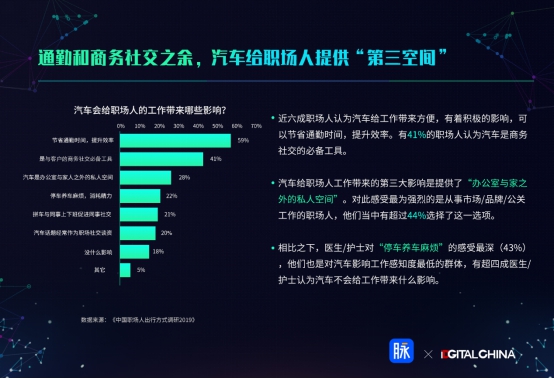

近六成職場人認(rèn)為汽車給工作帶來方便�,有著積極的影響���,可以節(jié)省通勤時間,提升效率����。有41%的職場人認(rèn)為汽車是商務(wù)社交的必備工具。汽車給職場人工作帶來的第三大影響是提供了“辦公室與家之外的私人空間”�。對此感受最為強烈的是從事市場品牌公關(guān)工作的職場人����,他們當(dāng)中有超過44%選擇了這一選項���。

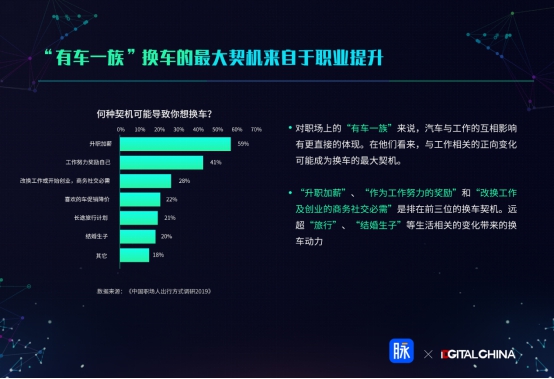

與購車的動因大不相同,職場上的“有車一族”換車時����,考慮的因素更多是工作現(xiàn)狀。“升職加薪”���、“作為工作努力的獎勵”和“改換工作及創(chuàng)業(yè)的商務(wù)社交必需”是排在前三位的換車契機����。遠超“旅行”�、“結(jié)婚生子”等生活相關(guān)的變化帶來的換車動力���。

對此�,脈脈數(shù)據(jù)研究院高級分析師方楊建議�,車企在對職場人營銷時,針對高端人群���,應(yīng)著重彰顯汽車與職業(yè)成長����、職場成就之間的聯(lián)系。高端車型在營銷時���,可以重點突出汽車和職業(yè)身份���、職場成就的聯(lián)系,關(guān)注職場影響力����,激發(fā)購買欲����。

職場人再購車意愿強烈“女司機”力量不應(yīng)被忽視

中國職場人是汽車消費的生力軍。

職場有車一族中,再購入新車的意愿非常強烈。38%計劃再購入新車,52%暫時沒有計劃����,但不排除未來繼續(xù)購入新車的可能���,僅有11%表示沒有再購新車的打算�。

而職場人購車時最看重的因素���,排在首位的是“安全性能”�,其次是“性價比”���。男女職場人在這些方面差別不大���,但對男性職場人來說���,“品牌知名度”和“動力”這兩個因素的重要性更高�,而女性相比之下會更看重外觀���。

而在信息獲取渠道上�,行業(yè)大佬或成功的同行對某款車型的推薦,會讓71%的職場人對該車產(chǎn)生更大的好感。其中,KOL對女性職場人的影響力,相較于男性職場人更為明顯���。

“在消費力方面,男女職場人不相上下,他們之間更多是在信息獲取渠道方面存在差別。針對男女職場人所關(guān)注和感興趣的渠道�,可以重點開發(fā)更有針對性的內(nèi)容。”方楊強調(diào),車企對職場人營銷����,不能忽視女性職場人的力量,“比如���,在廣告和KOL資源上����,更多考慮女性職場人的需求���,而在車展等線下活動上�,一方面可以更多的按照男性喜好設(shè)置內(nèi)容����,一方面也可以適時考慮如何吸引女性受眾。”

未來汽車:低耗環(huán)保、智能比無人駕駛更能俘獲職場人

人類出行方式不斷升級����,城市發(fā)展不斷演化�,新技術(shù)的持續(xù)發(fā)展和演變�,汽車將更多的作為人類智能生活的一部分而存在���。

威馬汽車CEO 沈暉認(rèn)為:“未來汽車將會進化成為超級移動智能空間�,自動化�、電氣化、共享化����、智能化和車聯(lián)網(wǎng)普及,人���、車與環(huán)境將實時互聯(lián)�,整個城市交通就像社交花園,獲得可持續(xù)發(fā)展����。”

報告顯示,職場人對于未來汽車場景最大的希冀是能夠?qū)崿F(xiàn)“超低能耗綠色環(huán)保�,不用擔(dān)心能源與污染問題”。

同時���,在智能生活一步步走近職場人的生活���,汽車作為職場人重要的生活伙伴�,也被賦予能夠“打理生活、安排出行”的期望����。

“共享汽車發(fā)達,無需買車養(yǎng)車”成為吸引職場人的未來汽車第三大場景���。

在北美做外賣平臺的Gesoo CEO孫鄰家認(rèn)為���,汽車的科技化會一直延續(xù)�,按需付費會成為未來主流汽車消費方式�。

無人駕駛卻沒能擠進前三甲,位列第四。這或許與職場人對未來汽車的擔(dān)憂不無關(guān)系,無論汽車新技術(shù)如何發(fā)展���,“駕駛安全性”始終是職場人最擔(dān)憂的問題。

方楊建議�,智能化時代更需要安全感與控制感����。描繪未來的愿景前���,先給職場人安全感�,在智能化自動化成為汽車廠商們熱衷談?wù)摰馁u點之時,也應(yīng)該考慮受眾對于安全性和可控性的憂慮。

“很多互聯(lián)網(wǎng)智能汽車還是在輔助駕駛���,但相信未來智能算法的提升和汽車硬件的提升����,無人駕駛離我們真的指日可待�。”首汽約車高級運營總監(jiān)王輝對無人駕駛充滿期待,“無人駕駛會給我們帶來更合理的出行路線���,更順暢的通行秩序和更安全的出行環(huán)境���。”