國畫“術語”,有什么內涵?對于剛剛入門的人來說,學習、欣賞國畫的過程中,總會遇到很多專業的“術語”,比如絹本、設色等等,如果不了解這些“術語”的含義,那么對于欣賞國畫的過程,就會有很多障礙。今天就為大家系統的介紹一下國畫中那些出現頻率非常高

國畫“術語”,有什么內涵?

對于剛剛入門的人來說,學習、欣賞國畫的過程中,總會遇到很多專業的“術語”,比如絹本、設色等等,如果不了解這些“術語”的含義,那么對于欣賞國畫的過程,就會有很多障礙。

今天就為大家系統的介紹一下國畫中那些出現頻率非常高的專業“術語”。

絹本

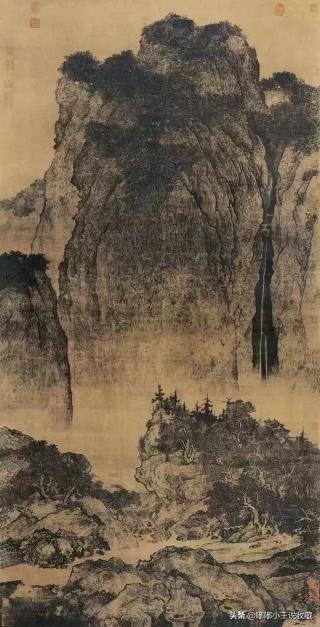

絹,在國畫中讀四聲,常被誤讀成一聲。繪在絹、綾、絲織物上的字畫,稱為絹本,在畫面中能看到明顯的橫豎交錯的紡織痕跡。代表作是北宋范寬的《溪山行旅圖》。區別于絹本,紙本是在國畫中最常使用的材料。以紙為底,所繪制的就稱之為紙本。

設色

設色這個詞經常與“絹本”、“紙本”合用,出現在國畫的基本信息展示牌中。設色就是國畫中暈染彩色的意思,一般畫面中只要出現彩色,就可以說是設色作品。與設色相反的是“水墨”,指畫面中不出現彩色,或者極少出現彩色的,以墨色為主繪制的作品。

渲染

中國畫技法名。用水墨或顏色烘染物象,分出陰陽向背,增添質感和立體感,加強藝術效果。亦可作“設色”解。清代惲壽平謂:“俗人論畫,皆以設色為易,豈知渲染極難,畫至著色,如入爐鉤,重加鍛煉,火候稍差,前功盡棄。”

烘托

中國畫技法名。用水墨或淡彩在物象的外廓渲染襯托,使其明顯突出。如烘云托月,以及畫雪景、雨景、霧景、晨昏、流水、白色的花鳥和白描人物(現代畫非白描人物也有使用此法者)等,一般采用外罩、圍染的烘托方法。

小品

“小品”指的是中國畫畫家比較自由抒情的作品,隨意之作,思想上沒有過多的拘束,往往藝術水平達到較高境界。尺幅一般不大,具有小中見大、雋永警辟的特色。小品作品中,最具有代表性的是宋人小品畫,如南宋四大家之一馬遠的《梅石溪鳧圖》。

折枝

折紙是花卉畫法的一種。畫花卉不寫全株,只畫從樹干上折下來的部分花枝,故而得名。宋元雖在花鳥畫中已有畫折枝的構圖,但盛行卻在明清之際。扇頁之類的小品花卉畫,往往以簡單折枝經營構圖,彌覺雋雅。

捉勒

中國畫術語。專指花鳥畫中以猛禽獵食為題材。

粉本

中國古代繪畫施粉上樣的稿本,換句話說,就是“小草稿”。這與西方繪制大型油畫前,要畫個素描稿,看一下大概效果,是一樣的意思。其法有二:一是用針按畫稿墨線密刺小孔,把粉撲入紙、絹或壁上,然后依粉點作畫。二是在畫稿反面涂以白堊、土粉之類,用簪釵按正面墨線描傳于紙、絹或壁上,然后依粉痕落墨。后引伸為對一般畫稿的稱謂。

款識(zhì)

這兩個字,在品古書畫時一定會用上。在書、畫上的款識,也稱“題款”或“款題”,指在書畫作品正文之外所題寫的文字、印章、甚至是花押,例如宋徽宗的“天下一人”花押。文字內容則通常為姓名、時間、地點。

題跋

寫在書籍、字畫、碑帖等前面的文字叫“題”,后面的文字叫“跋”。

若是書畫家本人所題,稱為本人題跋,他人所作,稱為他人題跋。同時還分為作者同時代人題跋,或者后人題跋。后人題跋往往是一些考證的內容,當然也有純觀賞性的。

題跋有藏款與露款之分。一是橫式,根據中國民族習慣一般是自右向左題,字數可多可少,但每行字不宜過多,以保持橫的形式。二是豎式,書寫的行數不宜過多,以保持豎的形式。三是高低參差不齊的自然式。以上講的橫豎兩式,均應齊頭,字尾可參差錯落,俗稱“齊頭不齊尾”。而自然式則可自由錯落,比較自如。

墨色五分

指通過不同比例的水和墨的調和,出現不一樣的灰和黑色變化,是多層次的濃淡干濕。“五色”是哪五色?說法不一,大多是說:焦、濃、重、淡、清;也有的認為應該說成:濃、淡、干、濕、黑;也有加“白”,合稱“六彩”的。實際上指的就是墨色運用上的豐富變化。理解起來不用太機械,不要認為墨和水只能調出五種變化,其實變化應該更多。代表作如元代王蒙的《青卞隱居圖》。

三遠

“三遠”是在欣賞山水畫時,幾乎逃不掉的一個詞。北宋郭思纂集的《林泉高致》中,記載其父郭熙說的三遠:高遠、平遠、深遠。自山下而仰山顛,謂之高遠;自山前而窺山后,謂之深遠;自近山而望遠山,謂之平遠。高遠也就是現在說的仰視;平遠也就是現在說的平視;深遠也就是現在說的俯視,再加上眺望。

七觀法

山水畫技法名。分為:步步看;面面觀;以大觀小(推遠看);以小觀大(拉近看);專一看;取移視;合“六遠”。

位置

中國畫術語。所謂“經營位置”,即指繪畫構圖布局中要配置適宜,匠心獨運。清代王昱《東莊論畫》謂:“作畫先定位置。何謂位置?陰陽、向背、縱橫、起伏、開合、鎖結、回抱、勾托、過接、映帶,須跌宕欹側,舒卷自如。”

留白

留白是中國藝術作品創作中常用的一種手法,極具中國美學特征。留白指的是書畫藝術創作中,為使整個作品畫面、章法更為協調精美,而有意留下相應的空白。有的是為了表現冰雪、月亮等事物;有的是為了為觀眾留有想像的空間。

丹青

我國古代繪畫常用朱紅色、青色,故稱畫為“丹青”。

畫分十門

中國畫的分科,北宋《宣和畫譜》分十門,即道釋門、人物門、宮室門、番族門、龍魚門、山水門、畜獸門、花鳥門、墨竹門、蔬菜門等。

十三科

中國畫的分科,明代陶宗儀《輟耕錄》所載“畫家十三科”是:“佛菩薩相、玉帝君王道相、金剛鬼神羅漢圣僧、風云龍虎、宿世人物、全境山林、花竹翎毛、野騾走獸、人間動用、界畫樓臺、一切傍生、耕種機織、雕青嵌綠。”

院體畫

簡稱“院體”、“院畫”,中國畫的一種。一般指宋代翰林圖畫院及其后宮廷畫家比較工致一路的繪畫。亦有專指南宋畫院作品,或泛指非宮廷畫家而效法南宋畫院風格之作。這類作品為迎合帝王宮廷需要,多以花鳥、山水,宮廷生活及宗教內容為題材。

文人畫

亦稱“士夫畫”。中國畫的一種。泛指中國封建社會中文人、士大夫所作之畫。以別于民間畫工和宮廷畫院職業畫家的繪畫,北宋蘇軾提出“士夫畫”,明代董其昌稱道“文人之畫”,以唐代王維為其創始者,并目為南宗之祖(參見“南北宗”)。

道釋畫

道釋畫常被誤會成道教的畫,但其實它是以道教、佛教(釋教是佛教在中國的別稱)為內容的繪畫。其中不僅包含人,還包含高僧大德、神和鬼怪。顧愷之、展子虔、吳道子、金農、張大千都是道釋題材的繪畫高手。道釋畫的代表作是清中期揚州八怪之首,金農的《鬼趣圖粉本》。

仕女畫

仕女畫是人物畫的一種,有的也可以寫作“士女畫”。原指以封建社會中,上層士大夫和婦女生活為題材的中國畫。后為人物畫科中,專指描繪上層婦女生活為題材的一個分目。再到現在,概念已經拓寬到指一切以女性為主題的國畫作品。代表作是張萱的《虢國夫人游春圖》。

青綠山水

青綠山水是山水畫的一種,主要用礦物質石青、石綠作為主色。中國的山水畫,先有設色,后有水墨。所以說,青綠山水出現得比水墨山水更早。

金碧山水

習慣上我們把用泥金、石青和石綠作為主色顏料的山水畫,稱為“金碧山水”。而金碧山水是青綠山水中最輝煌的一種。存世最早的山水畫是展子虔的《游春圖》,它是青綠山水,更是金碧山水。近現代還有大家熟悉的張大千的《華山云海圖》。

界畫

界畫在明清近現代宮廷作品中常見到,指以宮室、樓臺、屋宇等建筑物為題材的繪畫。界畫即“界劃”,指用界筆直尺劃線的繪畫方法。界畫中的建筑,線條可以筆直,非常有規律。代表作是元代李容瑾的《漢苑圖》。

工筆畫

工筆是中國畫欣賞中,出現率非常高的知識類名詞。工筆屬于工整細致一類密體的畫法。你可以關注宋代的院體畫,如北宋宋徽宗著名的的《瑞鶴圖》,也可以找找明代仇英的人物畫,清代沈銓的花鳥走獸畫。

寫意畫

寫意?即通過簡練概括的筆墨,著重描繪物象的意態神韻。如南宋梁楷、法常,明代陳淳、徐渭,清初朱耷等,擅長寫意。了解寫意畫,可以找找齊白石的作品,他有的作品中又有寫意,又有工筆。比如其草蟲冊頁中,草蟲通常是工筆的,而草蟲周圍的花草基本都是寫意的。

沒骨畫

沒(mò)骨,也是一種按繪畫技法分類的名稱,風格精細,多為彩色。但區別于工筆的是,沒骨不用墨線為骨,直接用彩色描繪物象,所以得名。

指畫

即特用指頭、指甲和手掌蘸水墨或顏色在紙絹上作畫,所成之畫稱“指頭畫”。指畫始于康熙間的高其佩,現代潘天壽于指頭畫有很高成就,獨具風格。

博古

雜畫的一種。后人將圖繪瓷、銅、玉、石等各種古器物的畫,包括以古器物圖形裝飾的工藝品,泛稱“博古”,如博古畫、博古屏等。也有添加花卉、果品作為點綴而完成畫幅的。

五筆七墨

中國畫技法名。現代黃賓虹精于用筆,嫻于施墨,晚年總結作畫經驗,提出“五筆七墨”之說。五筆:一曰平,二曰圓,三曰留,四曰重,五曰變。七墨:濃墨法,淡墨法,破墨法,潑墨法,積(有時用“漬”)墨法,焦墨法,宿墨法。

白描

中國畫技法名。源于古代的“白畫”。用墨線鉤描物象,不施色彩者,謂之白描,也有略施淡墨渲染的。

鉤勒

中國畫技法名。用筆順勢稱“鉤”,逆勢稱“勒”;也有以單筆為“鉤”,復筆為“勒”(使用于山水畫中為“復”);以及稱左為“鉤”,右為”勒”的。

雙鉤

中國畫技法名。用線條鉤描物象的輪廓,通稱“鉤勒”,因基本上是用左右或上下兩筆鉤描合攏,故亦稱“雙鉤”。大部用于工筆花鳥畫。又舊時摹搨法書。沿字的筆跡兩邊用細勁的墨線鉤出輪廓,也叫“雙鉤”;雙鉤后填墨的稱為“雙鉤廓填”。

曹衣出水

“曹衣出水”又稱“曹家樣”,是由中亞曹國的北齊曹仲達創造的中國古代人物衣服褶紋畫法之一。《圖畫見聞志》說曹仲達的人物畫,衣服褶紋多用細筆緊束,似衣披薄紗,又如剛從水中撈出之感,后人因之命名。

吳帶當風

唐畫家吳道子善畫佛像,筆勢圓轉,所畫衣帶如被風吹拂。后人以之稱美其高超畫技與飄逸的風格。

春蠶吐絲

春蠶吐絲用于形容線描人物畫的特征。古人稱顧愷之的線描,宛如“春蠶吐絲”。能畫出細韌柔和,連綿不輟的視覺效果。描法中,與“春蠶吐絲”最不同,但也被廣泛應用的是“鐵線描”。“鐵線描”非常剛毅。上面這幅《永樂宮壁畫》,既有“春蠶吐絲”,又出現了“鐵線描”。兩者感覺不同,可以試著找找看。

皴(cūn)法

皴法是中國畫技法中的一種筆法,用來表現山石、樹皮的紋理。在中國畫的山水畫中,皴法的出現標志著的山水畫真正走向成熟。

裝裱

俗話說“三分畫,七分裱”。裝裱也叫“裝潢”、“裝池”、“裱背”,是我國特有的一種保護和美化書畫以及碑帖的技術,就像西方的油畫,完成之后也要裝進精美的畫框,使其能夠達到更高的藝術美感。

立軸

立軸主要用于豎式構圖,懸掛欣賞。畫幅的上下左右常常有文人或收藏家題字贊賞。中間部分稱“畫心”,上有“詩塘”、“天頭”,下是地腳。上下又有“隔水”,有的天頭貼“驚燕”。起初“驚燕帶”不貼實,能飄動,后貼實,純為裝飾。“畫心”上下端可加鑲錦條,稱“錦眉”,亦稱“錦牙”。懸掛在廳堂正中的大副字畫還稱“中堂”。

對幅

對幅由二條字數相等、內容相連、畫心尺寸與裝裱規格完全相同的書畫作品而組合。如果是畫,就稱為“畫對”;是書法,則稱為“書對”,或稱對聯。

條屏

條屏畫心由一色畫綾等鑲料裝飾,排掛在一起。其形制與立軸一樣,只是多了幾幅,一般為4條,也有6條、8條、12條的。

通景屏

通景屏則由若干條尺寸相同、同空連貫的字或者畫,分別由一色花綾等鑲料裝飾并排掛在一起。

鏡片

鏡片,亦稱鏡心,是托裱后的畫心,適用于夾放在鏡框內,故稱鏡心。其形式橫豎皆可,是一種簡化了的立軸裝裱形式,可裝在鏡框里懸掛欣賞。中國的鏡框設計講求簡練,不重雕飾。

冊頁

將繪畫裝裱成書的形式,攜帶、欣賞和保藏均較方便。有的冊頁是頁頁相連的,有的則是活頁。因畫幅不大,亦稱“小品”。

橫披

橫披主要用于橫式構圖,畫幅多不太大,鑲邊、空白視畫幅的大小而定,但左右鑲邊、空白一般應寬于上下鑲邊、空白,如上下鑲邊、空白為一寸,則左右為五寸,橫披不裝軸桿,兩側均裝楣條。

手卷

手卷主要用于在桌面上欣賞,體積較小。畫幅的前、后,特別是后面留有相當長的空白,供欣賞者題寫贊語或鑒定意見。外有“包首”,“包首”之上貼有“題簽”。前有“引首”,中為“畫心”。緊連畫心兩邊的是“隔水”,后有“拖尾”。

書畫同源

中國書畫術語。意為中國繪畫和中國書法關系密切,兩者的產生和發展,相輔相成。唐代張彥遠《歷代名畫記·敘畫之源流》中說,“無以傳其意,故有書;無以見其形,故有畫。”此為最早的“書畫同源”說。

遷想妙得

中國畫術語。東晉顧愷之《魏晉勝流畫贊》:“凡畫,人最難,次山水,次狗馬,臺榭一定器耳,難成而易好,不待遷想妙得也。”此與西晉陸機《文賦》中所謂“浮藻聯翩”含意相若。但“遷想”比之“聯想”更廣泛,更有目的性,畫家的“想象力”出于“遷想”,也是畫家“神思”的基礎。故歷來論中國畫學的“氣韻生動”,賴“遷想妙得”有以致之。

意到筆不到

中國畫術語。指畫貴含蓄,筆雖未到,卻能在意境中得之。唐代張彥遠論吳道子畫:“意在筆先,畫盡意在,雖筆不周而意周也。”北宋蘇軾跋趙云子畫:”筆略到而意已俱。”清代惲壽平說:“今人用心在有筆墨處,古人用心在無筆墨處,倘能于筆墨不到處觀古人用心,庶幾擬議神明,進乎技已。”意與筆的關系即虛與實的關系,用筆實處見虛,虛處見實,乃臻“通體皆靈”之妙。

謹毛失貌

國畫術語。意謂作畫不能細逐微毛,若然,便會使畫面的大貌(整體)有失。清代王昱說:“畫失大貌為大失,失細節為小失,小失易改,大失難救,畫者不宜不慎。”

形似

與“神似”對稱。中國畫術語。指藝術作品的外在特征。清代鄒一桂說:“未有形不似反得其神者。”故“形似”為繪畫的始基。但于形似中求神采,仍為藝術造形之終極。

神似

與“形似”對稱,中國畫術語。指主客觀相統一,由事物的表象到意象的深化。即“神者形之用,形者神之質”。“形神兼備”是繪畫藝術的定論。

不似之似

中國畫術語。指畫家筆下的藝術形象,不只是照搬客觀物象,而有所概括、取舍、調節,以求收到比生活更高的藝術效果。

黃賓虹說:“絕似物象者與絕不似物象者,皆欺世盜名之畫,惟絕似又絕不似于物象者,此乃真畫。”

傅抱石曾列作畫程序:不似(入手)——似(經過)——不似(最后)。(《中國繪畫理論》)