公元前221年,秦滅六國統一天下,然而此時天下局勢并不太平,北方的東胡、匈奴,西方的月氏、羌族,均對大秦帝國虎視眈眈。為了更好地管理國土并抵御來自外部的威脅,大秦帝國修建了以咸陽為中心的九條馳道,它們分別是西方道、秦棧道、武關道、東方道、并海道、臨晉道、上郡道、北方道和秦直道。這些數量繁多、規格統一的秦馳道將整個大秦帝國串聯在一起,織成一張茂密的“軌道交通網”,它們因此也稱為中國最早的國道。

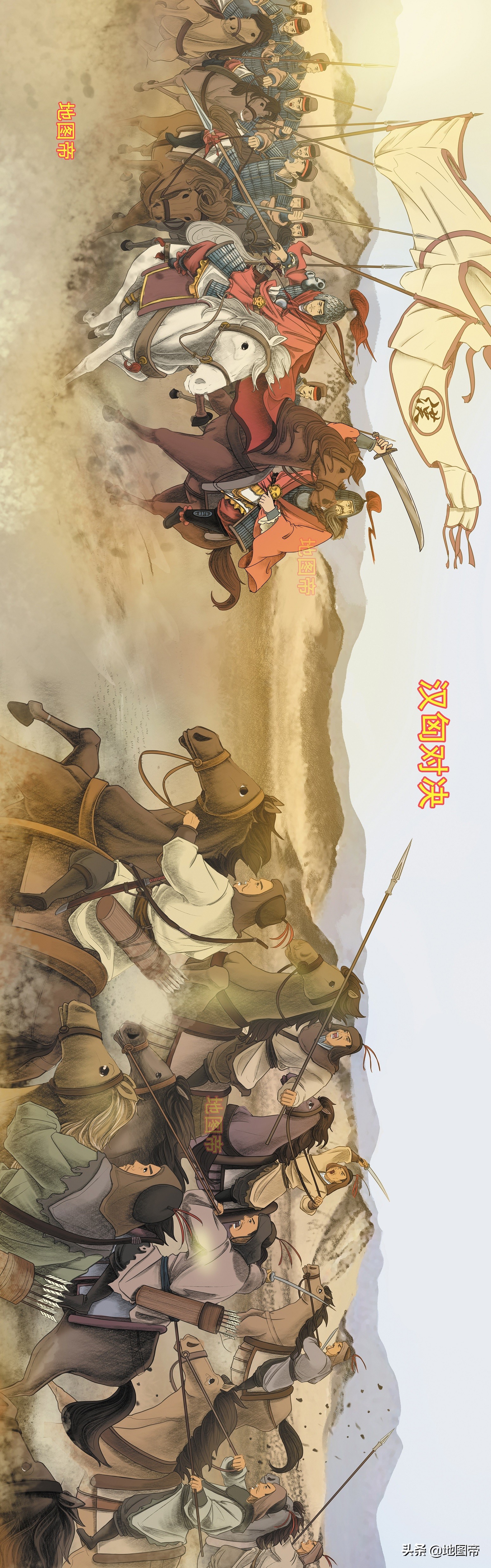

在這九條馳道中以秦直道最為特殊,它是大秦帝國心臟通往北方匈奴邊境的一條“高速公路”。匈奴人舉族為兵,逐水草而居,騎術精湛,彪悍靈動,經常馳入北方邊境擄掠人口。面對這樣的局面,公元前215年,秦始皇派蒙恬率30萬大軍北征,一舉將匈奴勢力驅逐至陰山山脈以北。隨后秦軍渡過黃河,控制了陰山山脈的高闕要塞,并在河套地區興建34座城池,同時將內地人口遷徙至此,從事農業耕種。

為了更好地對城池進行統一管理,秦國在此設立九原郡,而郡治就在今天的包頭市西部。除了人口遷徙和地方治理,秦始皇還下令修建了規模浩大的秦長城。不過長城只是防御的手段,面對強大的匈奴,只有主動出擊才是最有效的戰略方針。秦直道的修建為九原郡前線的秦軍提供了有效的后勤保障,使秦軍得以從被動防守轉為主動出擊。

公元前212年,秦直道開建,兩年后一條南起咸陽北至九原的“古代高速公路”應運而生。它以咸陽市淳化縣為起點,依次穿越陜北高原、黃土高原、毛烏素沙地、鄂爾多斯高原,橫跨黃河并串聯起兩道長城防線。秦直道全長700余公里,快馬加鞭只需三天即可從咸陽抵達內蒙古包頭,這樣的效率在那樣一個年代幾乎是不可想象的。

秦直道的整體結構由中間的御道、兩側的旁道以及御道與旁道之間的樹木組成。君王走御道、大臣走旁道,其最大寬度可達60米,類似如今的雙向8車道。秦直道的大部分道路都依托山脊而建,采取“塹山堙谷”的方式。所謂“塹山”,就是將道路選址在離山峰略低一點的位置,將道路以上的山峰削去一部分,而削去的土壤則夯筑在路的下方以保證護坡的牢固。“堙谷”即為墊方,是在兩座山峰之間的谷底填筑大量土方,在夯筑以后形成路面。

為了緩解上下坡的難度,在面對峽谷陡坡時以“之”字形結構解決,這樣的設計方式為秦軍提供了良好的戰略視野。為了加強道路硬度,避免雜草叢生,工匠在修路的時候往往用黃土摻入鹽堿并將其燒制變硬。這種人為改變土質結構的方法在保證道路堅硬的同時也破壞了雜草的生存環境。從軍事意義上講,秦直道的修建為帝國的軍事戰車插上了靈動的翅膀,從此可以更加從容地應對勁敵匈奴的挑釁。

俗話說“要致富先修路”,兩千多年前的秦始皇已經領會到了這一真諦。秦朝滅亡后,秦直道至隋唐時期依然繼續發揮著交通服務的作用。直到清朝年間,秦直道逐漸荒廢,隨著作為交通干道作用的失去,秦直道最終消失在了歷史的長河中。