1977年鄧小平作出“恢復高考”的英明決策,為積壓10年的廣大社會知識青年提供了通過上大學而改變命運的機會,為全面撥亂反正、醞釀改革開放打開了突破口,也為接踵而來的改革開放提供了一大批承前啟后、繼往開來的高素質人才。一句話,1977年鄧小平恢復高考,是一項“功在當代、利在千秋”的英明決策!

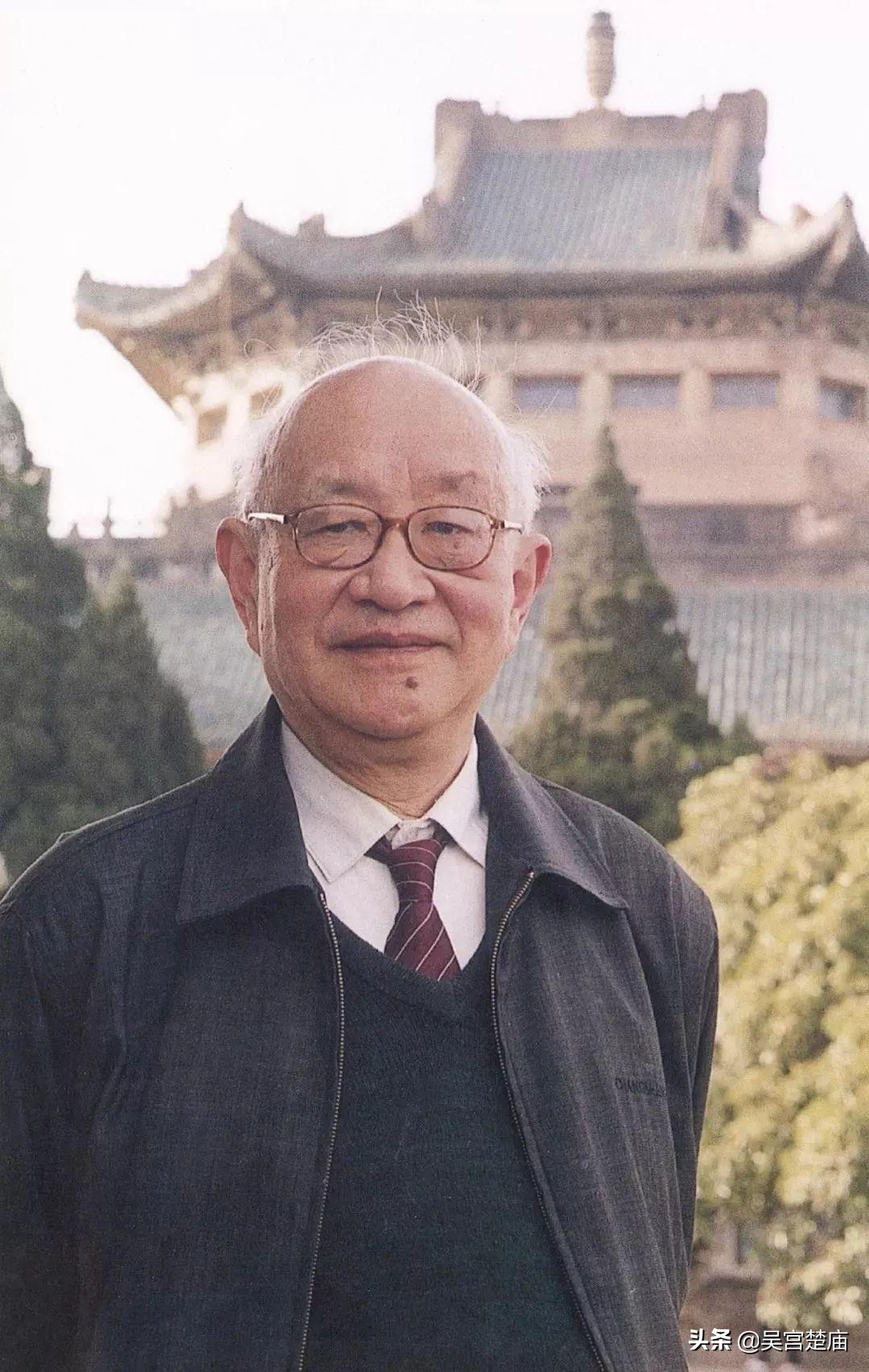

鄧小平

“文革”結束后的教育現狀

從1966年到1976年的10年間,廢除了高等院校招生考試制度,中國內地所有大專院校都停止招生,教師和學生都被下放勞動,高等教育處于全面癱瘓的狀態,改而實行“工農兵推薦上大學”的制度。

就是按照“自愿報考、群眾推薦、領導批準、學校復查”的原則,在全國范圍內招收工農兵學員上大學。這種制度的可怕之處在于,上大學不需要有文化,只要有個好爸爸就行。

這個制度實行的結果就是,大量熱愛科學文化、有前途的青年選不上來,一些不想讀書、文化程度不高的人,就因為有個好爸爸而占據了招生名額。

據1972年5月北京市11所高校提供的數據,在校大學生入學前的文化程度,小學文化程度的占20%,初中的占60%,初中以上的占20%,這樣的生源,其教學質量可想而知。

1977年5月的統計數據顯示:美國科研人員有120萬人,蘇聯有90萬人,而中國只有20萬人左右,其中還包括了一部分老弱病殘。同發達國家相比,中國科技和教育至少落后了20年。

到“文革”結束后的1977年,全國包括應屆高中畢業生在內,10年時間已經積壓了差不多3000多萬城鄉社會知識青年,這3000多萬人都迫切希望能通過高考獲得上大學、從而改變命運的機會。

1977年的一項調查數據顯示,在北京質量最好的中學里的高中畢業生,他們的文化只相當于“文革”前初中一年級的水平,尤其是在數學上。如果大學單純只招收高中應屆畢業生,根本沒法保證生源的質量,那就意味著對國家資源的巨大浪費。

建議恢復高考的査全性

鄧小平醞釀恢復高考的決策

早在1975年,鄧小平受命主持國家黨政軍日常工作,領導開展全面整頓時,就尖銳指出:有些大學只有中等技術學校水平,何必辦成大學?學生一點外語知識和數理化知識都沒有,談什么攀登科學高峰?

鄧小平當時就提出要搞一些試點,通過考試直接從高中生里選拔一批優秀學生進大學深造。但還沒等到鄧小平具體付諸實施,他就再次被打倒,他的計劃就此中斷。

文革結束后,百廢待興,鄧小平先從教育上找突破口,而教育上的突破口首當其沖的就是要恢復高考制度。從1977年5月到8月,鄧小平數次找教育部等有關部門和領導談話,對恢復高考制度提出了重要意見。

鄧小平提出的重要意見主要體現在2個方面:一是高校招生考試要恢復文化考試制度,要通過考試的選拔,把最優秀的人集中到重點中學和大學里;二是廢除高中畢業生勞動2年才能上大學的做法,允許高中畢業生直接上大學。

按照鄧小平剛開始的設想,用1977年一年的時間做準備,1978年正式恢復高考,考生一般來自應屆高中畢業生,一般來自社會,在這個基礎上,再開始逐步步入正軌。

1977年8月4日至8日,鄧小平主持的“科學和教育工作座談會”在北京飯店舉行,會議邀請了科學院系統和高等院校的33位專家學者參加會議。鄧小平要求與會者暢所欲言,大家全都即興自由發言。鄧小平的真誠和迫切態度感動了所有與會者,大家在會議上進行了熱烈討論。其中,武漢大學化學系副教授査全性的發言最具代表性,也最為深刻、直接。

査全性的發言主要有3點:一是入學招生名額不要下放到基層,改成由省、市、自治區掌握;二是按照高中文化程度統一考試,并要嚴防泄露試題,重點考語文和數學,因為從語文和數學的成績,可以看出學生文化程度和抽象思維能力;三是要讓應屆高中畢業生、社會青年,沒有上過高中但實際達到高中文化水平的人都可以報考。

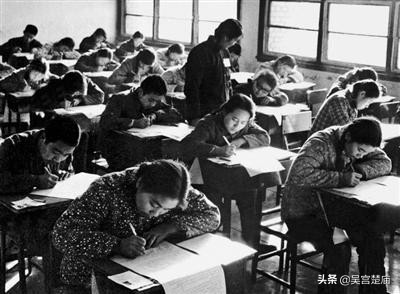

1977年恢復高考后的考場

鄧小平強力推動恢復高考

査全性的發言引起鄧小平的極大關注,也引發了與會者的熱烈討論,大家紛紛表示贊同査全性的意見,強烈建議黨中央、國務院下大決心改革現行的招生制度,寧愿把今年的招生工作推遲2個月,也不能繼續執行現行的招生制度而招來許多不合適的生源。

與會者的發言深深打動了鄧小平,他就詢問坐在身邊的教育部長劉西堯,今年就恢復高考還來得及嗎?劉西堯回答說推遲半年招生還來得及。鄧小平一聽,當即拍板決定:既然今年還有時間,那現在就改,把原來的招生報告收回來,根據會上大家提的意見重寫招生報告。今年就開始改,不能再等了!

8月8日,鄧小平在“科學和教育工作座談會”的總結發言時明確宣布:今年就下決心恢復從高中畢業生中直接招考學生,不要再搞群眾推薦。并再次肯定,從高中直接招生,是早出人才、早出成果的一個好辦法。

很快,教育部就向鄧小平報送了《關于推遲招生和新生開學時間的請示報告》,報告中決定將高等學校和中專推遲到第四季度招生,錄取新生則到次年2月底入學。8月18日,鄧小平鄭重簽下“這是經過考慮,為了保證重點大學學生質量而商定的,擬同意”的意見后,把報告送給黨中央主席、副主席,當天,華國鋒、葉劍英、李先念和汪東興等領導都圈閱同意。

1977年9月19日,鄧小平再次勇敢破冰,沖破“兩個凡是”思想的束縛,明確要求教育部要爭取主動,放手去抓,大膽去抓,該怎么辦就怎么辦,解決不了的再報告中央。要求教育部不要成為恢復高考的阻力,要盡快把招生文件搞出來,不能拖。

在鄧小平的強力推動下,10月3日華國鋒批示將教育部呈送給鄧小平的《關于1977年高等學校招生工作的意見》交中央政治局討論,并在2天后的中央政治局會議上獲得通過。

10月12日,國務院批轉了這份文件,并規定:從1977年起,高等學校招生制度進行改革,恢復統一考試制度。到這里,恢復高考的決策才終于成功出臺。

恢復高考后的大學生

結語

在鄧小平的強力推動下,終于在1977年恢復高考,鄧小平的這一英明決策意義重大而又深遠:一方面,從教育領域找到了“全面撥亂反正、醞釀改革開放”的一個突破口,引領了接下來的全面撥亂反正工作;另一方面,為接踵而來的改革開放培和現代化建設培養了一大批承前啟后、繼往開來的高素質人才。

1977年冬,全國共計570萬名考生參加了高考,錄取大學新生27.8萬名;1978年夏,全國共計610萬名考生參加高考,錄取大學新生40.2萬名。這就意味著,從1977年10月出臺恢復高考的決策到1978年,在不到1年的時間里,就錄取了68萬名大學新生。

這68萬人中的大多數都是政治堅定、有理想又有才華的知識青年,他們后來都成為改革開放各個領域和社會的中流砥柱。

由此看來,1977年鄧小平恢復高考,的確是一項“功在當代、利在千秋”的英明決策!