執筆@鐘亞楠

今天是“三八”國際勞動婦女節,全球女性的官方節日。

不少女性尤其是年輕女生們對“婦女”這個稱謂常感到“耿耿于懷”,似乎當被稱呼為“婦女”時,頭腦中總會浮現出一個傳統已婚女性的形象。有不少商家干脆“討好式”地歡呼“女王節”、“女神節”,或者有高校不成文地在“3月7日”慶祝“女生節”,總之要盡力避免把女生們稱呼為“婦女”的“尷尬”。

我們究竟該怎樣理解“婦女”這個看起來讓很多女生們不太喜歡的稱謂呢?

它從中國革命的浪潮中走來

“婦女”就是單指已婚女性嗎?當然不是,按照我國官方界定,14歲以上的女性都屬于婦女,14歲以下為兒童(幼女)。實際上,在我們國家的話語體系中,在晚清之前是沒有“婦女”這個稱呼的,只存在“婦”(已婚)和“女”(未婚)的表述,它們來自于女性的家庭角色,卻缺乏對于女性作為獨立群體的整體性稱呼,這也是對數千年封建社會下中國婦女依附性社會地位的真實反映。

所以,我們常說的“女性”“婦女”這些概念都是近代中國的產物,而且天然地帶有思想啟蒙的色彩。就像“青年”這個概念,在古代的中國也是沒有的,正是五四運動的革命火炬,讓社會化了的“青年”概念開始登上中國歷史舞臺。

“婦女”這個概念的形成過程比“青年”更復雜一些。據學者考證,“婦女”這個詞最早出現在康有為1898年撰寫的《請禁婦女裹足折》當中,隨后一系列關于禁纏足的文獻,也大多在標題中使用了“婦女”一詞。但是,當時漢語雙音節革命尚未興起,這里的“婦女”大概率意味著兩個單音節詞的疊加,就如同“父子”或者“親友”那樣。此時的“婦女”仍然是家庭內的“婦”和“女”,并不具有脫離家庭的獨立意涵。

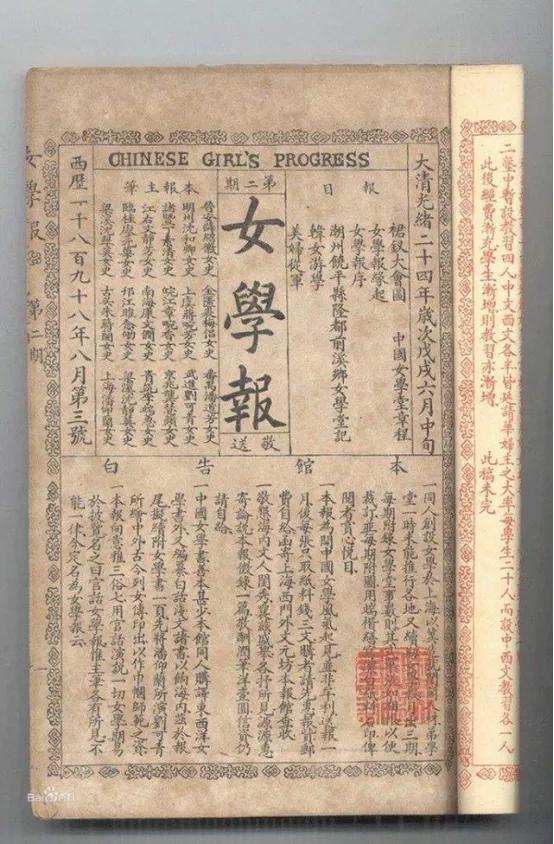

在五四之前,從1898年的《女學報》開始,陸續出現了《女報》《女子世界》等雜志,基本采用“女”或“女界”稱呼中國女性整體,直到1911年才出現了以“婦女”為題的《婦女時報》,但使用“婦女”的頻率很低,各種不同稱謂常常混用。

(《女學報》是中國第一份婦女報刊。1898年7月24日創刊于上海,由中國女學會主辦,主筆為康有為的女兒康同薇、梁啟超的夫人李蕙仙等)

到了五四,“文學革命”和“思想啟蒙”運動同時興起。伴隨著資產階級思想啟蒙的進程,“女性”作為一個單獨的詞匯成為新文學的一個重要主題。

與此同時,“婦女”也和另外一股思想潮流一起興起了。那就是隨著五四運動的發展,馬克思主義得到廣泛傳播,這個時候大量的文章、雜志開始使用“婦女”的概念,比如1919年10月的1卷4期《少年中國》出版“婦女號”,同雜志同年的7月號中,趙叔愚發表《列寧對于俄羅斯婦女解放的言論》。《婦女雜志》中《本雜志今后之方針》中更是直接將“婦女”與國民解放聯系在一起,“我們覺得中國現在的婦女問題,不是少數一部分人的問題,是關乎全國民的大問題”。

可以肯定的是,“婦女”的使用和傳播真正成為一個讓世人廣泛了解的潮流和中國共產黨的早期活動是密不可分的。比如,1920年李漢俊、李達翻譯倍倍爾的《婦女與社會主義》,第一次將馬克思理論體系中關于女性的部分以“婦女”指稱。

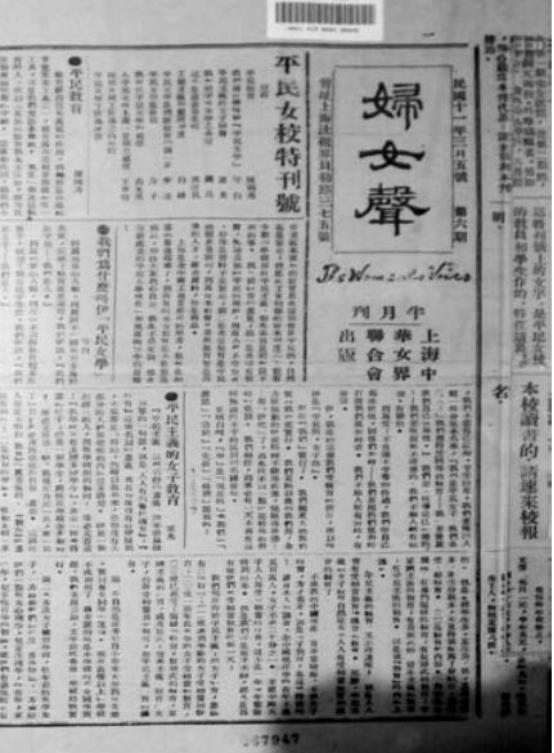

1921年12月,我們黨領導創辦的第一份女性刊物被定名為《婦女聲》,宣布“婦女解放即是勞動者的解放”。

(中國共產黨密切關注女工運動的動向,利用《婦女聲》《婦女周報》等刊物及時報道和聲援女工的斗爭)

1922年,中共二大正式通過《關于婦女運動的決議》,當指涉女性群體時,通篇只使用了“婦女”一詞。從此以后,我們黨的正式文件中,“婦女”成為指代全中國女性的權威表述。

(這是中國歷史上首次以政黨名義提出的婦女運動決議)

所以,“婦女”或者我們可以更精準地稱為“勞動婦女”,這個詞并不是簡簡單單代表對不同年齡女性的稱呼,更不是區分已婚未婚的標志,而是帶有濃厚的馬克思主義色彩。它比“女性”概念,被賦予了更多的家國情懷和民族大義。

在我們黨的話語體系中,“婦女”不再是與“男性”相對立的性別指代詞,而成為與“男性”并肩作戰的戰友。就像惲代英曾經說,“女工與男工是同一階級的戰斗伴侶”。

在社會主義、共產主義的社會理想中,強調保證全體婦女享有充分的自由與一切權利——作為一個婦女,她既不依附于某一個人——自己的丈夫,也不依附于在道德上結合在一起的小單位——家庭,更不從屬于榨取剩余價值的資本和統治階級的剝削。

我們國家的婦女運動是社會主義的,它超脫于西方資本主義女權運動的狹隘范疇,將實現女性個體解放融入到了對民族獨立、社會進步、國家富強的追求之中。

因為,只有當女性毫無阻礙地成為物質文明和精神文明的共同創造者時,才能真正實現男女平等。

男女平等是我國的基本國策

中國共產黨從誕生之日起就把實現婦女解放、促進男女平等寫在奮斗的旗幟上。

1949年,中國婦女第一次全國代表大會召開、全國民主婦聯成立。

(1949年3月24日至4月3日,中國婦女第一次全國代表大會在北平召開,決定成立中華全國民主婦女聯合會,通過《中華全國民主婦女聯合會章程》)

1949年,《中國人民政治協商會議共同綱領》明確規定:“中華人民共和國廢除束縛婦女的封建制度。婦女在政治的、經濟的、文化教育的、社會的生活各方面,均有與男子平等的權利。實行男女婚姻自由。”

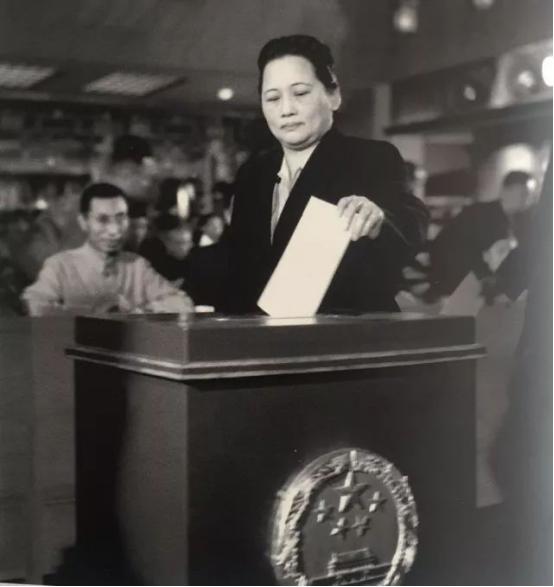

(參加中國人民政治協商會議第一屆全體會議的女代表有69名,圖為參加會議的女代表與領導合影)

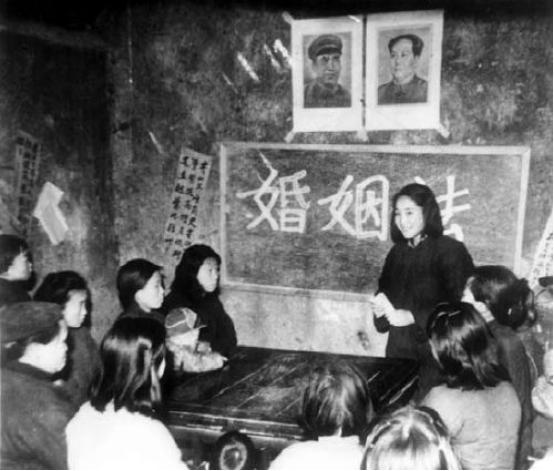

新中國的誕生,結束了數千年來中國婦女被壓迫、被奴役的歷史。建國初期,黨和政府通過制定法律,開展貫徹婚姻法運動、土改運動、普選運動、掃盲運動、廢娼運動等,從根本上保證了婦女的各項平等權利。

(婦女群眾集中學習婚姻法)

1950年,新中國第一部法律《婚姻法》確立了婚姻自由、一夫一妻、男女權利平等的婚姻制度;

1951年,20余歲的申紀蘭在西溝發起推動“男女同工同酬”的勞動競賽;

1954年,第一部憲法規定了婦女在政治、經濟、文化、社會和家庭生活各方面享有同男子平等的權利……

(宋慶齡,1949年9月當選中華人民共和國中央人民政府副主席,1959年和1965年當選中華人民共和國副主席,1981年被全國人大常委會授予國家名譽主席稱號)

(農村婦女利用空閑時間識字)

中國婦女的家庭地位與社會地位發生了根本性變化,與男子并駕齊驅,成為了共和國的主人。

1995年,北京,聯合國第四次世界婦女大會。

“把男女平等作為促進我國社會發展的一項基本國策”,中國政府向全世界作出莊嚴承諾,也是男女平等基本國策的首次提出。2005年,新修訂的婦女權益保障法,確立了男女平等基本國策的法律地位。

1990年,在黨的領導下,國務院婦女兒童工作委員會成立,為實現男女平等、婦女發展提供了重要的機制保障。

關于婦女成長和權益保護的法律、政策不斷出臺,新中國逐步完善的國家制度和法律制度體現出前所未有的性別友好。

2015年,中國女性平均預期壽命為79.4歲,比新中國成立時提高了42.7歲;

2017年,本專科在校女生占在校生總數的比例達52.5%,比1949年提高32.7個百分點;

2018年,中國女性的勞動參與率為 61.1%,遠超過 47.4%的國際平均水平,中國男女勞動參與率差距縮小到 14.6%,低于國際平均水平(27%);

2018 年全國就業人員中,完成大學本專科教育的女性比例19%,男性為17.5%;研究生教育中女性比例為0.9%,男性為0.8%,女性均超越男性……

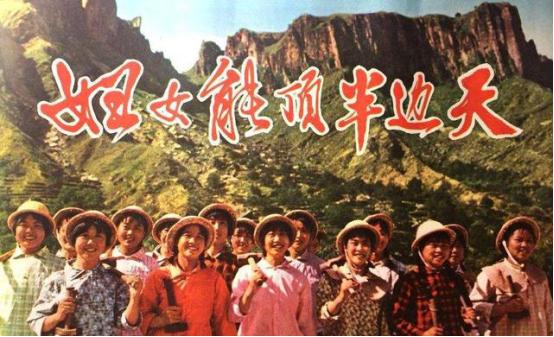

婦女能頂半邊天

中國的男女平等、婦女解放,不僅僅體現在婦女們以被保護者的形象,獲得了社會地位提升和權益保障,更體現在她們作為國家主人,在國家發展的各個階段、各個領域作出了不輸于男性的貢獻,這正是女性個人價值、社會價值的體現。

1953年,為解決勞動力不足的問題,浙江省千鶴村的婦女們打破傳統舊俗,走出家庭,走上田間地頭,執行男女同工同酬政策。1955年,毛澤東同志為此首次做出了“中國的婦女是一種偉大的人力資源,必須挖掘這種資源,為了建設一個偉大的社會主義國家而奮斗”的批示。激勵了億萬中國婦女走出家門,投身到火熱的社會主義建設中。

“婦女能頂半邊天”的口號響徹全國,響徹在每一位中國女性心中,她們開始有了無盡的底氣和勇氣,沖破藩籬,走上社會,建功立業。

第一個女火車司機、第一個女飛行員、第一個女拖拉機手、中國第一位諾貝爾醫學獎獲得者……不管是農村還是城市、廠礦還是田野、科研教育還是文體衛生,中國女性從沒有缺席。

(1951年,中央軍委從全國航校招收55名女學員組建女飛行員班,1952年3月8日,中華人民共和國第一批女飛行員駕駛飛機飛過天安門上空。圖為中國人民解放軍總司令朱德接見首飛成功的中華人民共和國第一批女飛行員。)

(新中國第一批女火車司機)

(梁軍,中華人民共和國第一位女拖拉機手)

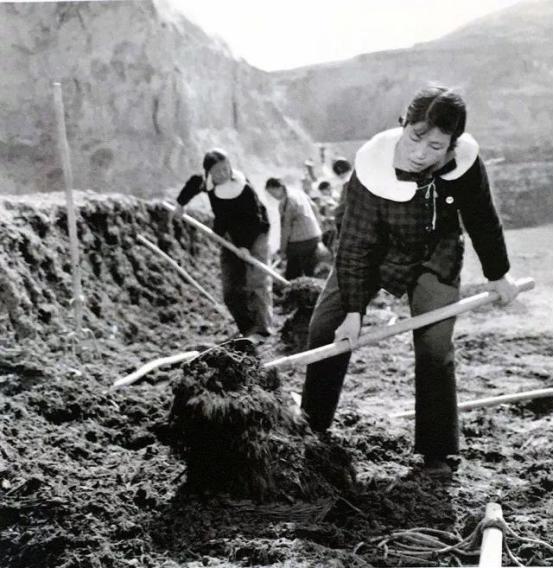

(20世紀60年代,河南林縣人民自力更生,在太行山懸崖峭壁上修建長達1500公里的紅旗渠。圖為工地上工作的婦女)

(20世紀70年代初,山西昔陽郭鳳蓮帶領“鐵姑娘隊”在大寨挖土墊地)

(屠呦呦,共和國勛章獲得者,2015年獲諾貝爾生理學或醫學獎,是首獲科學類諾貝爾獎的中國人)

(感動和激勵無數國人的中國女排)

尤其是,在這次抗擊新冠肺炎疫情戰役中,中國女性作出了太多貢獻。

“疫情上報第一人”張繼先,最早判斷堅持上報拉響新冠肺炎疫情警報;年過7旬的李蘭娟院士,數度深入重癥“紅區”;陳薇院士率領團隊快速研制疫苗;王兵、梁小霞、夏思思等醫護人員犧牲在抗疫一線……

數據顯示,在全國馳援湖北的醫務人員中,女性有2.8萬人,約占三分之二,除此之外還有大量的女性忙碌在抗擊疫情的大后方。

更有數以萬計的女性走向脫貧攻堅的戰場……

在社會進步的各個領域,中國婦女已經并且還將繼續創造無比輝煌、令人驕傲的業績。

永不停止的追求

中國婦女解放取得的成就在世界范圍內有目共睹。但隨著我國經濟、社會都發生了翻天覆地的變化,女性發展也面臨著同過去不一樣的挑戰。

比如當前傳統的家庭內部分工模式仍然普遍,參加工作的女性還需承擔大量家務勞動,平衡家庭和工作成為很多女性難以解決的困擾。

比如性別歧視的社會觀念仍然有一定的市場,職場潛規則、性騷擾、家庭暴力、晉升天花板、生育養育等都給很多女性帶來焦慮和不公感。

……

這些新的挑戰遇到互聯網的催化,便產生了有別于傳統認知的女權話語體系。具體表現就是關于女性話題,一些偏激、片面、極端的利益主張出現。甚至一些自媒體迎合大環境趨勢,借助女權主義名號矮化男性,制造仇男氛圍等行為,以期實現粉絲的聚集和收割 ,導致了兩性沖突的加劇。與之相對應的是對女權主義污名化現象在網絡上擴張和蔓延。

為什么會出現這樣的現象?一方面隨著社會的進步,中國女性的自我意識增強和現實社會中性別劣勢存在沖突。另外一方面,西方自由主義式的婦女解放理論影響在日益增長,它具有很強的個人主義色彩,更追求突出性別對立,更善于從個體案例拓展到群體感受。

現在網絡上關于女性議題廣受關注,一些不同的觀點也往往充滿爭論。對于這些觀點,我們需要學會認真鑒別、理性思考,而不能一葉障目、只會盲從。

要看到,我們正在堅定不移走的是中國特色社會主義婦女發展道路,努力實現婦女平等依法行使民主權利、平等參與經濟社會發展、平等享有改革成果已經上升為我們的國家意志,內化為社會行為規范。在更高水平上促進男女平等和婦女全面發展,雖然任重道遠,但充滿希望光明。

對于中國女性而言,“婦女”這個稱謂,承載著我們黨領導的崢嶸革命歲月和國家富強的輝煌成就,見證了一代代中國女性的拼搏奮斗,還昭示著未來在民族復興偉業中,中國女性將創造出更多奇跡。

這是一個光榮的稱謂!

致敬每一位中國婦女,節日快樂!

參考書目:

1. 中華全國婦女聯合會編《中國婦女運動百年》。

2. 張莉,新時代的女性發展,《人口與健康》,2020年第11期。

3.巾幗建功新時代——我國婦女事業發展綜述,新華社,2020年9月。

4. 儲卉娟,誰是“婦女”? ———以及“婦女”作為話語的實踐。

5. @崇左婦女,中國婦女運動史 (二)丨抗爭與解放。

6. @閩姐姐,紀念“三八”國際婦女節 | 中國婦女運動史 (三)——新生與自強。

7.新中國婦女事業的發展凝聚黨的奮斗初心,中國婦女報,2019年9月。