說起顧炎武,他的“天下興亡,匹夫有責”為眾人熟知。作為一個親歷明朝慘痛滅亡經過、又積極參與抗清斗爭的學者志士,這句話體現著顧炎武對責任擔當的深刻認識。歷史風云變幻,滔滔大勢難以力挽,在清朝初年一系列抗清活動失敗之后,顧炎武對這份責任擔當有了全新的思考與詮釋,開啟了另一條擔當之路。

懷救民于水火之心

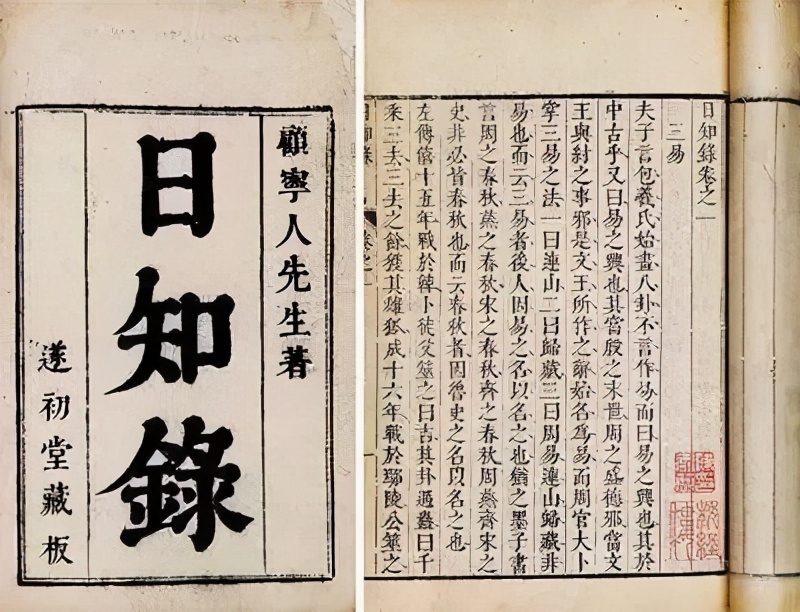

在我國古代知識分子中,顧炎武是毛澤東頗為推崇的一位。學生時代的毛澤東曾把顧炎武《日知錄》序言中有關顧的政治行宜和講求實學的內容,抄錄在自己的《講堂錄》里,奉為立身行事的準則,還把顧炎武標舉為中國歷史上少數幾個“可師”的“文而兼武”之人。

顧炎武認為讀書人應該有“救民于水火之心”。顧炎武50歲以后長期寓居山西、陜西地區,對西北地區的貧困情況進行了詳細考察,除了建議政府在西北招撫流亡百姓開辟曠土發展生產外,還提出在西北種棉花、搞紡織,以緩解當地的貧困。他雖然沒接受大清朝廷的征召任命,但是他的救民治世思想對于清代康熙朝以后的一些政策是有影響的。顧炎武通過他那些身在官場的親戚、朋友們,用自己的經世致用思想以及總結的一些有利國家百姓的措施,去間接影響當時朝廷的政策,以達到他救民于水火的目的。

顧炎武的經世致用思想對于后來清代一些著名官員也有很大的影響,如陶澍、賀長齡、林則徐、何紹基、曾國藩、左宗棠等都不同程度地受其影響。關于社會治理,他直言不諱、態度鮮明地指出追求利益是人類行為的出發點,不能刻意回避這一點,而應該利用其積極面,調動所有人做事的動力,“用天下之私,以成一人之公而天下治”,這顯然大不同于宋明儒家“君子喻于義,小人喻于利”的教條。

究務實論世之學

顧炎武研究學術,在強調“博學于文”的基礎上,一改宋元明儒學的心性空談,轉為務實論世之學。

在回顧了魏晉南北朝的歷史后,顧炎武痛批了魏晉尤其是西晉貴族上流社會那種“棄經典而尚老莊,蔑禮法而崇放達”的所謂“名士風流”,以及政事不問俗務不理,一意談玄論道的賢人做派,虛空浮泛的社會風氣盛行,形成了“視其主之顛危若路人然”的社會心理,進而影響了社會政治穩定,導致曹魏、西晉政權都是統治50來年就被推翻替代。對此,顧炎武一針見血地指出“即此諸賢為之倡也!”——他對那些所謂的賢人顯然是嗤之以鼻的,并痛切陳詞,“以至國亡于上,教淪于下,羌戎互僭,君臣屢易,非林下諸賢之咎,而誰咎哉!”

結合中國古代歷史以及明朝滅亡的教訓,顧炎武開始以具體社會問題為導向進行研究。他說:“引古籌今,亦吾儒經世之用。”他的《郡縣論》《錢糧論》《生員論》等,都是在對社會問題系統研究、實地踏勘后,寫出的有針對性的文字,起到了振聾發聵的效果。而他的《日知錄》《天下郡國利病書》《肇域志》這三部著作更被視為治世奇書,社會影響很大。除了關于《易》、古音韻學等考證大著之外,讓人敬佩的是,顧炎武做學問,開啟了一條將學術眼光從君臣權宦下移到平民百姓、從京城大都轉向州縣鄉鎮的道路,重視地方“方志”的收集整理,取得了很大成效,為社會治理乃至后世學術研究貢獻了寶貴財富。

《清史稿》如此定論:“清初稱學有根柢者,以(顧)炎武為最,學者稱為亭林先生。”為了驗證理財學識見解,顧炎武甚至在西北地區搞起了“股份制”商業運營,于康熙五年(1666年)與志同道合的傅山、李因篤、朱彝尊等人集資墾荒于雁門關之北,他親自籌劃經營,竟然取得了很不錯的效果。有史料記載,顧炎武是清初山西票號的創始人之一。這一點確否,有待進一步論證,但是從另一個角度可見,顧炎武的思想學術不是閉門造車的空談臆說。

明“王朝”和“天下”之辯

“天地存肝膽,江山閱鬢華。”顧炎武這句詩將其精神層面的認知一覽無余地凸顯出來。明之所以亡,與其說是為清人所占,不如說是大明君臣自身喪失了“保天下”職責。顧炎武對此最清楚不過,所以他將王朝的政權易手稱之為“亡國”,而“亡天下”是整個國家社會道德淪喪、社會治理無方,導致社會秩序混亂而被顛覆。有肝膽的人應著眼于“保天下”的擔當,就當時而言,“保天下”就是維護國家民族命運共同體。

顧炎武對中國古代歷史極其熟稔,觀其一生所為,不斷從歷史中汲取各種智慧,盡其可能地親身實踐,思想得到了不斷升華。他在《日知錄》中寫到:“易姓改號,謂之亡國;仁義充塞,而至于率獸食人,人將相食,謂之亡天下。”顯然,他將自己的著眼點放到了“天下”的層面上,所以,他明確指出“是故知保天下然后知保其國”,保天下才是大擔當。

“保天下者,匹夫之賤,與有責焉耳矣。”在顧炎武看來,非但在朝官員,即便在野匹夫也有熱愛國家民族、維護社會道德、建設美好家園和堅持真善美的職責。三百多年前,在一片君君臣臣父父子子的喁喁語境中,一位傳統學者能提出這樣的思想,著實偉大。所以,近世著名思想家、清末維新派代表人物梁啟超對此極其推崇,將之提煉總結為黃鐘大呂般的八個字:天下興亡,匹夫有責。并以此告誡同胞,天下(中華民族)的興盛滅亡,關乎所有同胞的利益,因此每一個炎黃子孫都有義不容辭的責任。他激勵全體同胞為了民族也是為了自身來一起擔當、一起努力。

有別于明末清初那些武力擔當、抗清殉明的悲壯志士,顧炎武走的是“另一條”意在“保天下”的仁者擔當之路。顧炎武是學者,也是志士,更是我國古代治世擔當的優秀探索者,他熾熱的愛國情懷和務實思想照亮了清代以來的學術思想界。

稿件來源 | “金風閱天下”微信公眾號

本文作者 | 李曉巧

微信編輯 | 又亦