科技改變生活 · 科技引領未來

科技改變生活 · 科技引領未來

來自廣西山區的小麗從會走路的時候就一直跛行,可在老家這樣的情況很常見,爸爸媽媽也一直在外面打工,家里僅有老奶奶帶著她,終于有一天,爸爸媽媽回來發現孩子跛行越來越嚴重……父母帶著孩子輾轉多家醫院都未能給予治療,終于通過當地市級醫院醫生聯系到了

來自廣西山區的小麗從會走路的時候就一直跛行,可在老家這樣的情況很常見,爸爸媽媽也一直在外面打工,家里僅有老奶奶帶著她,終于有一天,爸爸媽媽回來發現孩子跛行越來越嚴重……

父母帶著孩子輾轉多家醫院都未能給予治療,終于通過當地市級醫院醫生聯系到了南方醫科大學第三附屬醫院兒童骨科姚京輝主任,約來門診檢查照片,發現雙側髖關節發育不良并脫位。

孩子被奶奶抱在懷里,媽媽眼睛哭的紅紅的,一直在狠狠的自責……原來孩子3個月的時候兒保醫生就說孩子臀紋不對稱,要到醫院來進行B超篩查,媽媽覺得沒那么嚴重,做檢查怕有輻射便一拖再拖……

兒童骨科姚京輝主任指出,對于孩子的各類骨骼疾病,“早期發現、早期診斷、早期治療”意味著可以通過最簡單、痛苦最小的治療方式去進行診治,并且可以得到最好的治療效果。”下面我們將兒童髖關節脫位的相關知識(辨別、治療、案例、預約掛號)詳細地為大家做解答。

發育性髖關節脫位

定 義

先天性髖脫位是指嬰兒出生時其股骨頭部分或全部脫出髖臼的一種畸形。先天性髖脫位現在被改為更合理的一個名字:發育性髖關節脫位,因為生長發育和撫養習慣等后天的原因更為常見。英文名developmental of the hip。簡稱“DDH”。所以上述命名都是指一個病。

據統計,女嬰患病率明顯多于男嬰,其比例約為6:1。單側脫位高于雙側脫位。左側脫位高于右側脫位。

髖關節在哪?長什么樣?

髖關節是由球形股骨頭與倒置球形的髖臼組成的杵臼關節。股骨頭位于髖關節里,可以說支撐著身體的上半部分。髖關節有承上啟下的功能,即承受上半身的重量,同時幫助下肢的活動,在適當的范圍內可以做屈曲、伸展,內旋、外旋,內收、外展等活動。

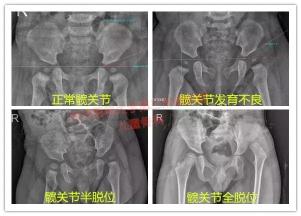

(髖關節示意圖)

但是如果髖關節發育不良,可能會產生髖關節半脫位甚至全脫位。癥狀上表現為長短腿,跛行。但需要注意的一點是,單純性的髖關節發育不良可能沒有任何臨床表現,或是只表現出雙腿外展受限。患有髖關節發育不良或者脫位的孩子等到成年,髖關節很可能出現嚴重的骨性關節炎甚至股骨頭壞死,從而導致髖關節疼痛劇烈、跛行甚至完全無法行走。

先天性髖脫位是一種致殘率極高的疾病,因此一旦出現此情況,一定要及時治療。早治療預后更好。

病 因

發育性髖關節脫位(發育不良)的病因目前尚未完全清楚,但越來越傾向于先天因素為基礎,而生后發育異常為主要原因。發育性髖關節脫位的病因已提出多種學說,常見的如下:

1、 機械學說:胎位不正及臀位產;將嬰兒用襁褓服包裹,迫使髖關節處于伸直位,可增加髖關節脫位或發育不良的發病率。

2、激素學說( 引起關節松弛):當分娩時母體分泌大量雌性激素,髖關節處于松弛狀態,如果受到外力作用,就非常容易發生髖關節脫位。

3、原發性髖關節發育不良和遺傳學說:70% 的先天性髖關節發育不良的兒童有淺髖臼的家族史。

4、其他一些因素。

Ⅳ 癥狀和檢查

臀紋不對稱、走路跛行、雙髖關節盤腿不能外展或兩側不對稱,雙下肢不等長,髖關節疼痛是發育性髖關節脫位的幾個常見的體征。家長們可以根據以下方法給孩子做初步檢查:

1、觀察臀紋:對于嬰幼兒時期的孩子,平躺和趴在床上時觀察臀部、大腿左右兩側的皮紋是否對稱。如不對稱,則一定要到醫院篩查。據調查,臀紋不對稱的孩子中,約有1/3孩子患有先天性髖關節發育不良。尤其是在3-4個月的時候來院檢查是最便捷的,只需要行雙髖關節B超檢查即可判斷,超過6個月齡的孩子就需要照骨盆X光片來判斷了。

2、檢查長短腿:孩子平躺在床上,兩腿和兩腳跟并攏,看兩腳跟位置是否對齊;兩腿并攏、屈膝,腳跟對齊,看兩膝蓋的位置是否平齊。

3、檢查髖關節活動:讓孩子平躺在床上,屈膝后外展活動髖關節,觀察兩邊的角度范圍,以及活動是否有異常彈響。

4、待孩子開始走路后,發現走路總是腳尖著地,或者腿不容易著地。如果孩子是一側髖關節脫位,則走路會一跛一瘸,如果雙側髖關節脫位了,走路會呈現出“鴨步“步態。對于大齡的孩子我們可以通過單腿站立實驗來判斷腿部的異常。

注:不同年齡段孩子表現出來的臀紋情況會有所不同,檢查方法也會有所差異。

如大齡的兒童臀紋就沒有嬰幼兒時期明顯,僅看臀紋可能看不出差異,這時就要參考第2、3、4個方法。又比如,有的嬰幼兒髖關節脫位長短腿不明顯,但髖關節的活動受限,也要引起重視,要及時帶孩子到醫院請醫生專業手法檢查和影像學檢查確診,莫錯過最佳治療時機。

另外,也有常見類似表現的疾病有如下:

先天性股骨短縮、幼兒型股骨頭壞死、神經損傷致臀中肌無力、外傷后股骨頭壞死或股骨短縮、髖關節滑膜炎等,需綜合各方面因素來鑒別。

Ⅴ 影像學分析

1、六月齡以下寶寶:超聲檢查

通常我們拿到的B超檢查報告會根據α角(骨頂線夾角)、β角(軟骨頂線夾角)來判斷孩子的髖關節Graf類型。

(B超單參數對照)

(通常采取治療方式)

(蛙抱示意圖)

①背帶式抱法 ②腰凳式抱法 ③、④ 佩戴pavlik吊帶時蛙抱方法

以上均為懷抱嬰兒時正確的抱姿——蛙抱

2、六月齡及以上寶寶:骨盆x線片

骨盆x線片對髖關節半脫位或髖關節脫位、尤其髖臼發育不良能有更明確的診斷。

X線檢查常用攝片法及參考測量數值:

(1)Von-Rosen (外展內旋位)攝片法

(2)骨盆正位片 Perkin象限

(3)骨盆正位片Shenton 線:

(4)骨盆正位片 測CE 角

(5)骨盆正位片 髖臼指數

除以上列舉的幾種方法外,用于診斷髖關節發育的方法還有外側線(Calve線)、Sharp 角、AHI、前傾角測量等。必要時還需借助CT檢查更直觀形象地了解髖關節發育情況。

Ⅵ 治 療

髖關節發育不良和髖關節脫位治療越早、效果越好。

通常來講,1歲半以內的患兒以保守治療為主。

(1)對于6個月以內的患兒通常會使用Pavlik吊帶保持雙髖屈曲外展位,以保證股骨頭復位。

(圖:Pavlik吊帶)

(2)對于6個月到12個月的患兒通常會首先行手法復位,然后應用外固定支架保持雙髖屈曲外展位3個月左右。

(圖:外固定蛙式支具)

(3)對于1歲到18個月的患兒,單純手法復位很難成功。通常會在復位前行雙下肢牽引2到3周(對于術前是否牽引,要根據脫位高低和年齡以及預期手術方式決定),術后采用蛙形石膏固定,每2-3個月更換一次,固定時間為6到9個月。部分不能單純手法復位的也需要手術松解。解除固定后,應加強功能鍛煉。若前傾角大于30度,需應用支具或長腿石膏保持雙下肢外展內旋髖伸直位固定3個月。

(4)對于2-3歲以上患兒,因其年齡較大,先天性髖脫位繼發病變加重,手法復位失敗幾率極大。所以,這些患兒幾乎都會采取手術治療的方法。通過手術,可以充分松解髖關節周圍攣縮的關節囊及肌肉、韌帶組織。在切開復位的基礎上還可以同時矯正髖臼、股骨近端的畸形。

(5)對于3到6歲的患兒應用Salter骨盆截骨術較多。

(6)對于年齡較大的兒童和青少年通常會根據實際情況采用各種三聯截骨術、髖臼成形術、股骨轉子下旋轉、短縮截骨術等。

需要注意的是:上述的年齡并不是絕對的指標,而是要根據年齡、病情嚴重程度等綜合分析判斷,決定具體治療方案。

Ⅶ 術后注意事項

1、對于術后早期行石膏褲或支具外固定的患兒主張早期行大腿股四頭肌等長收縮訓練,踝關節背伸、跖屈訓練。以避免長時間制動引起的肌肉萎縮,骨質疏松等并發癥的發生。

2、對于術后已經拆除石膏或支具的患者,主張早期做髖關節屈伸訓練,以盡快恢復髖關節的活動范圍。可以讓孩子做彎腰摸腳尖、穿鞋等動作。有條件者,可以去康復中心接受康復訓練。

通常孩子年齡越小,恢復時間就快一些。對于行截骨手術的患兒,在骨折沒有愈合前不能負重,以免再次發生骨折。具體何時能夠行走,那就需要拍片根據愈合情況由醫生而定了。

3、臀中肌的鍛煉和恢復。通常可以囑孩子側臥位,膝關節伸直后側抬腿練習,當感到臀部繃緊時,說明鍛煉有效。必要時可以在孩子腳踝處增加適當的阻力以增強鍛煉效果。

4、對于完全恢復的孩子也不應忽視鍛煉,應鼓勵孩子繼續鍛煉。特別是增強臀中肌力量的訓練,使孩子重獲一個穩定而靈活的髖關節。

Ⅷ 治療案例

(1)閉合復位加髖人字石膏固定治療髖關節半脫位

(2)Salter 截骨治療單側髖關節全脫位

(3)Salter 截骨+股骨短縮旋轉截骨術治療雙側發育性髖關節不良合并脫位

Ⅸ END

如未能治療,到了中老年的時候

骨骼就會變成這樣:

股骨頭壞死,股骨頭脫位,嚴重疼痛跛行

人工關節置換術

再次強調

建議孩子2個月齡前往有兒童骨科的醫院進行雙側髖關節B超篩查,可以明確診斷,避免上述風險出現。太早的時間檢查,假陽性率太高,3個月齡大小檢查準確度及開始治療最為適宜。出現雙側臀紋不對稱,多蛙抱是正確的選擇。

#清風計劃#

金龍華