李白曾二度游武昌釣魚(yú)臺(tái)最近,我特地閱讀了《李太白全集》,及有關(guān)李白游武昌的史料,著實(shí)令人吃了一驚,這位大詩(shī)人前后三十多年游武昌達(dá)四次之多。他陪宋中丞南樓夜飲,又與楊執(zhí)戟泛舟北門(mén)江邊的黃龍磯;《送儲(chǔ)邕之武昌》、《江行寄遠(yuǎn)》、《送客歸吳》;同時(shí)

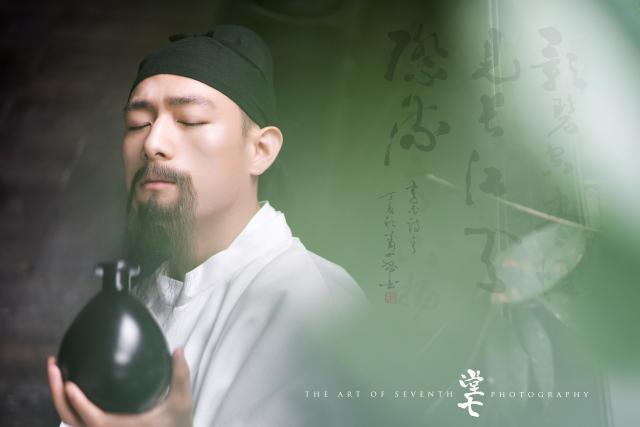

李白曾二度游武昌釣魚(yú)臺(tái)最近,我特地閱讀了《李太白全集》,及有關(guān)李白游武昌的史料,著實(shí)令人吃了一驚,這位大詩(shī)人前后三十多年游武昌達(dá)四次之多。他陪宋中丞南樓夜飲,又與楊執(zhí)戟泛舟北門(mén)江邊的黃龍磯;《送儲(chǔ)邕之武昌》、《江行寄遠(yuǎn)》、《送客歸吳》;同時(shí)呢,又送黃鐘之鄱陽(yáng)謁張使君;還在武昌寫(xiě)下了千古頌歌《思頌碑》。其留下的歷史文化及史跡,真可謂是古城春秋中高高矗立的,一座金燦燦的里程碑,猶如光芒萬(wàn)丈,熠熠生輝! 我于年前寫(xiě)了《李白舉杯便吟武昌歌》的文章,收錄了李白吟頌武昌的六首詩(shī),十分偶合而又巧合的是這六首詩(shī)中都帶有“酒”。

今天在這里,主要是對(duì)李白游武昌釣魚(yú)臺(tái)的歷史進(jìn)行探討。最近,我讀了黃岡學(xué)者楊采文《李白的鄂州詩(shī)文界定》的文章,很有鑒賞價(jià)值。他和賀亞先一樣,都是黃州“赤壁”論戰(zhàn)的主將。他的“界定”一文寫(xiě)得十分精彩,是對(duì)鄂州歷史文化的重要貢獻(xiàn)。 文中“界定”,李白在天寶11年(公元752年),由 廬山取道武昌,并游武昌釣魚(yú)臺(tái),寫(xiě)下了《送黃鐘之鄱陽(yáng)謁張使君序》。“界定”文中提到:“郁賢皓《唐剌史考》鄱陽(yáng)條載:‘天寶11—13年,郡太守張漸。黃鐘造于武昌(鄂州),這里歷史上產(chǎn)銅鐵,鑄造十分發(fā)達(dá)……”對(duì)楊采文收錄的這一“鄱陽(yáng)條載”,看后感到十分尷尬,我一直以為黃鐘是個(gè)“人”,在幾篇文章里,都是寫(xiě)的李白與黃鐘“共賦武昌釣臺(tái)篇”。為此,又特地查閱了鄂州的有關(guān)史料,看了鄂州學(xué)者周暉《武昌釣魚(yú)臺(tái)》的文章。他說(shuō)“以他(李白)和黃鐘共賦的《武昌釣臺(tái)篇》,可知他確實(shí)到過(guò)釣魚(yú)臺(tái)。”同時(shí)從鄂城的古詩(shī)中也看到同樣的注釋;又閱讀了《李太白全集》中《送黃鐘之鄱陽(yáng)謁張使君序》的原句:“東南之美者有江夏黃公焉。

白竊飲風(fēng)流,常接談笑。亦有抗節(jié)玉立,光輝炯然!氣高時(shí)英,辯折天口。道可濟(jì)物,志棲無(wú)垠。鄱陽(yáng)張公,朝野榮望。愛(ài)客接士,即原常舂陵之亞焉。每欽其辭華,懸榻見(jiàn)往。而黃公因訪古跡,便從貴游;乃喬裝撰行,去國(guó)遐陟。諸子銜酒惜別,沾巾分贈(zèng);沉醉煙夕,惆悵涼月。天南回以變夏,火西飛而獻(xiàn)秋。汀葭颯然,海草微落。夫子行邁,我心若何,毋金玉爾音而有遐心。湖水演沔,最哉是行。共賦武昌釣臺(tái)篇,以慰別情耳!” 《序》文中有兩處提到“黃公”:“有江夏黃公焉”,“而黃公因訪古跡,便從貴游。”由此可見(jiàn),黃鐘并非是武昌鑄造的一座黃鐘,黃鐘即“黃公”也。其稱謂,還應(yīng)是稱“黃公”為好,即李白與黃公“共賦武昌釣臺(tái)篇”。 那么,李白與黃公共賦的《武昌釣臺(tái)篇》,此文又史錄何處呢?《李太白全集》沒(méi)有,我又查閱了其它有關(guān)史料,也無(wú)這篇文章。可見(jiàn),“共賦武昌釣臺(tái)篇”,只是《送黃鐘之鄱陽(yáng)謁張使君序》文中的一句話。因此“共賦武昌釣臺(tái)篇”,在引用時(shí)不能標(biāo)“書(shū)名號(hào)”,只能標(biāo)“引號(hào)”。十分有趣的是,李白的《序》文中居然也帶有“酒”,“沾巾分贈(zèng)”與“諸子銜酒惜別”;“沉醉煙夕”而又“惆悵涼月”。這大概是李白“銜酒惜別”,離愁的緣故吧! 在那“天南回以變夏,火西飛而獻(xiàn)秋”的高秋氣爽時(shí)空里,大詩(shī)人李白站在武昌釣魚(yú)臺(tái)上,眺望那“汀葭颯然”,蘆林叢立,秋花灼灼;又收眼底,海草微落,“湖水演沔”。

與黃公“共賦武昌釣臺(tái)篇”! 又讓人感到驚訝、驚奇的是,李白在送黃鐘之鄱陽(yáng)謁張使君后,歸武昌曾二度游武昌釣魚(yú)臺(tái),并又為此寫(xiě)了一首詩(shī),即楊采文同志收錄的李白《送客歸吳》詩(shī): 江樹(shù)秋雨歇,酒盡一帆飛。 路歷波濤處,家唯坐臥歸。 島花開(kāi)灼灼,汀柳細(xì)依依。 別后無(wú)余事,還應(yīng)掃石磯。 詩(shī)中的“江樹(shù)”、“島花”、“汀柳”、“還應(yīng)掃石磯”。應(yīng)是寫(xiě)樊口釣魚(yú)臺(tái)附近的蘆洲,即洲頭、洲尾的風(fēng)景。島花的“島”應(yīng)是指附近江中的得勝洲,上面曾種植棉花或其它作物。上個(gè)世紀(jì)六十年代后逐漸消沉于江底,到冬天退水的時(shí)候才可見(jiàn)此“島”,到第二年春天漲水之前還可看到“島”上面綠色的小草。 樊口江邊歷史上也是有柳的,晉代陶侃曾整陣于釣魚(yú)臺(tái),并課士兵插(栽)柳于營(yíng)寨;南北朝庾信也有“釣臺(tái)移柳”之說(shuō);明代李有明《踏蘆州》詩(shī)中又有“煙柳橫堤結(jié)暮愁”的詩(shī)句。

這就是說(shuō)這里有“江樹(shù)”、“島花”,更有“汀柳”,還有釣魚(yú)臺(tái)的“石磯”。 為了研究李白在鄂州留下的史跡,我又多次閱讀《李太白全集》的原句,意外地發(fā)現(xiàn)楊采文《界定》文中的《送客歸吳》與《李太白全集》的原句有二字之誤,即“江樹(shù)”、“石磯”;《李太白全集》中是“江村”,“釣磯”。樊口江邊確有“江村”,尤其是“釣磯”,則把樊口釣魚(yú)臺(tái)說(shuō)得更加清楚,更加準(zhǔn)確,更為生動(dòng)。 從以上詩(shī)文中可見(jiàn)唐代詩(shī)人李白曾二度游武昌釣魚(yú)臺(tái)。