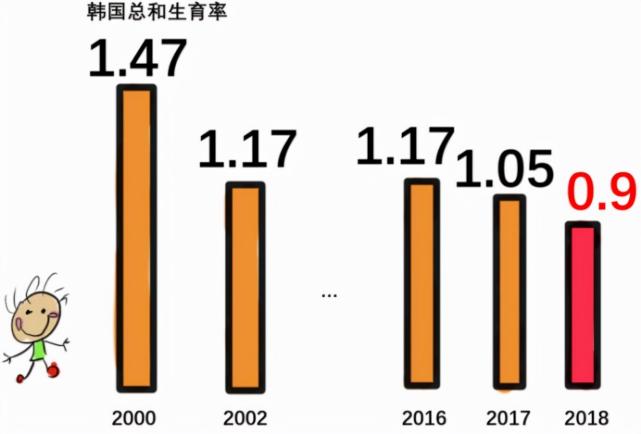

都是東亞儒家文化圈的國家,誰不知道孟子那句名言“不孝有三、無后為大”?誰內心深處沒有個開枝散葉、光宗耀祖的人生夢想?可為什么跑到韓國那邊,生育率就這么低呢?聯合國2021年世界人口報告說,韓國當年的總和生育率為1.1,但是據韓國統計廳自己的

都是東亞儒家文化圈的國家,誰不知道孟子那句名言“不孝有三、無后為大”?誰內心深處沒有個開枝散葉、光宗耀祖的人生夢想?

可為什么跑到韓國那邊,生育率就這么低呢?

聯合國2021年世界人口報告說,韓國當年的總和生育率為1.1,但是據韓國統計廳自己的數據,人家早在三年前就破1了,2021年最新的總和生育率,更是降到史無前例的0.84。也就是說,一個韓國女性在15—49歲之間,平均只生了0.84個孩子,至于男人,當然是不能生孩子的,所以就是1+1=0.84,韓國的育齡人口,每過一代人,就要減少一半還多。

你要問為什么,原因當然是多方面的,但是生出來養不起,尤其是補習班上不起,絕對是其中一個很重要的因素。

01 辛辛苦苦生孩子,原來是生給補習班的

對于韓國的中學生,流傳一句話叫做“四勝五敗”,也就是說你每天睡四個小時,就有可能考上大學,如果每天睡覺超過了五個小時,那就考不上。僅此一件,韓國學生的辛苦和身心之摧殘,就無需多言了。

睡這么少,時間都去哪兒了?

當然是去上補習班了。

在韓國,超過80%的學生課下都要去念補習班,所謂補習才是常態,不補習的都是變態。

國民也就5100多萬,比兩個上海的人口(常住人口,非戶籍人口數)多那么一點,居然有超過10萬個補習班,家庭平均收入的70%,都砸到補習班里去了。換句話說,就相當于在上海開了5萬多家補習班,年入百萬的家庭,要拿出70萬交補習費。

這是個什么概念?

按照韓國開發研究院2015年的統計數據,該國課外補習產業的總規模,超過33萬億韓元,約合當時的人民幣1914億元,超過當年韓國軍費預算的一半。當然,這個數比咱中國還是差遠了,但你仔細看,人家韓國是只用了相當于中國3.7%的人口,堆起來了相當于中國25%的補習班產值。

就這,也不是你想上就能上的,因為優質補習班總是稀缺資源,在韓國最高端的“補習產業園”:首爾市江南區大峙洞,一條街上有1000多家補習班,每年創造產值超過20萬億韓元,但因為在江南區集中了韓國60%的律師、54%的醫生和50%的官員,早在2006年,房價就突破了每平20萬人民幣,大家都不差錢,所以每到報名季,在幾大“名校”門前,家長們都要通宵排隊取號,手快有手慢無。

這種情況下,是你,你還要生一胎二胎三胎嗎?

哦對了,忘了告訴你,韓國首都首爾的總和生育率,是可憐的0.64。

不過事情鬧到這種地步,已經嚴重危害社會公平和公民幸福感了,政府就不監管一下?

02 抓抓停停四十年,最后還是控不住

當然要管。

早在1968年,鐵腕的“軍人總統”樸正熙時代,韓國就推出了“初中免試、就近入學”制度,還對師資、教材、硬件設施等采取均衡調配,以防止個別地區出現高價“學區房”;到1974年,更是推出“高中平準化”政策,在事實上取消了中考,將所有的高中“重點校”和“重點班”等等,一律摘牌,實施四年一輪的教師輪換,消除校際差距。

至于孩子們怎么上高中?

樸正熙推行“學群制”,不管公立、私立高中,都劃分到各個“學群”,用抽簽的方式,在群內隨機分配生源,想上的,盡管來。

那么接下來,還有高考呢?

1980年,樸正熙的繼任者崔圭夏終于祭出大招,出臺了《教育規范化及消除過熱的課外補習方案》,史稱“7.30教育改革政策”,最關鍵的,有這么幾項:

- 增加大學入學考試的次數,不再“一考定終身”,以減少競爭的激烈程度;

- 所有在校大學生和學校教師,一律禁止有償課外補習活動,違者嚴懲;

- 成立專門組織,由官方提供低價課外補習服務;

這政策看上去很美,但課外補習卻是野火燒不盡——

有的家長避開高峰時段,請老師趁夜深人靜來家里“走私”輔導;

有的把教師偽裝成親戚或家政人員,入戶加課;

有錢人直接在僻靜的別墅里開一對一;沒錢的人,一路開車拉著老師和學生,就在后座上授課……

更有甚者,以提高國民創新能力、增強綜合素質等等各類名目創辦的“特殊目的高中”,鉆了政策的空子,實施考試競爭入學,提供更優質的教育資源和升學機會,成了事實上的精英學校。比如韓國的京畿道,一共540所高中,這樣的精英學校就有15所。

你不補習,能考得進去嗎?

你考進去了,不補習,能跟得上嗎?

一來二去,課業負擔沒減下來,因為渠道更加曲折,補課費反而打著滾漲上去了。到1997年時,韓國當年的補習費總額占到GDP的3%,和整個國家用于教育的公共財政開支幾乎持平,課外補習成為國家教育體系之外,野蠻生長出的一個“雙生子”。

眼看著禁令名存實亡,老百姓也憋了太多不滿,到2000年4月,韓國最高法院順水推舟,宣布“禁止補習侵犯了兒童的受教育權”,后裁定違憲,取消了二十年前的補習禁令。樸正熙人亡政息了。

韓國的高中生每天一早去學校,晚上放學后再去補習班上課到11點,肯定有人愿意繼續拼下去,但是政府規定補習班在夜里11點必須實施宵禁,于是大家再趕回家里,整理一下內務,寫寫學校的作業,看看補習班的功課,這時候也就后半夜了,誰要是能睡上五六個小時,那可真是“偷懶”的差生了。

事情說到這兒就有意思了,其實韓國可能是全世界考大學最容易的地方了,2021年還光榮地被聯合國認定為發達國家,那大家為什么還要這么拼呢?

03 寒果村與天空之城

設想這么一個場景——

大山里有一個寒果村,村子不大、人口也不多,村辦產業就是一個寒果加工廠。全村大小事務包括果品廠的經營,很久以前,就由幾戶大姓人家說了算,這幾戶人家也輪流擔任村委和果品廠的董事。

因為規模有限,果品廠只需要5個技術員和5個會計,外加50名工人,就足以保證運營了。

技術員和會計的收入和社會地位,是村里除了管理層之外最高的,大家自然都想干,工人收入差一點,但也比廠外的吃瓜群眾掙得多,也滿搶手的。

最早,只要會用扳手就能當技術員,能算術就足夠當會計,于是大家都去練扳手、算算術,但是崗位并沒有因此變多;

后來就變成,會調機器才能上技術崗,能看懂報表才能上會計崗,只有扳手和簡單算術能力的,只能去搶那50個工人崗了;

再后來,大家都努力學會了機器和報表,但是崗位還是那么多啊,于是就變成,機器和報表能力,必須得是從那幾戶大姓人家手里學來的,符合大戶的調性,才有可能去競爭技術崗和會計崗,其他人等,只能做工人,而那些辛辛苦苦學會了扳手和算術的人,最早都是可以做技術員的,如今卻連進廠資格都沒了……

沒錯,這就是咱們所謂的“內卷”。

韓國的高等教育發達是不假,早在1996年,毛入學率就已經超過了60%,早就進入高等教育大眾化階段,而咱們中國,2012年高等教育毛入學率才30%,直到2020年沖到了54.4%,也還趕不上韓國在上世紀90年代中期的程度。

時至今日,韓國已基本實現了大學普及教育,只要想讀,你就能有大學上,而且大部分能上四年制本科。韓國目前也在大力推行職業教育,但中等教育階段的愿景目標,是職普分流比例達到3:7,而高等職業教育的比例,當然更遠小于這個數。

但問題是,在一個封閉的環境和固定的市場內,大家都上大學,就等于都沒上大學。

韓國經濟是以壟斷財閥為特色的,村里幾戶大姓人家,也就是頂端的十大財團,貢獻了國家75%以上的GDP,可以提供最高端、最優越的就業崗位,但是位子極其有限,只雇傭了全國3%左右的員工,能位列其中者,都是精英中的精英。

可想而知,這些地方的招聘,簡歷一定車載斗量,大學生根本不算什么,不是幾大名校畢業的,HR直接就扔垃圾桶,看都不會看。

所以,前面所謂的“四勝五敗”,“勝”和“敗”并不是能否上大學,而是說,能否進入頂層的“天空之城”:SKY大學,實現階層躍升。

SKY也就是國立首爾大學(seoul national university)、高麗大學(korea university)、延世大學(yonsei university),這三所大學的英文校名首字母。你也可以理解,就相當于韓國的C9或者常春藤,但有過之而無不及。

韓國第19屆國會議員共300名,90%畢業于SKY。

統計韓國500大企業的624名CEO,SKY校友占了50.48%。其中國立首爾大學多達154人,占比約1/4,而高麗大學經管系,一個系就出了33人。還有曾經的聯合國秘書長、副秘書長,多屆韓國總統及總理,多屆首爾市長,三星、大宇、LG等等知名企業高管……都出自SKY。

天長日久,這些精英自然形成了圈層,就像中國魏晉時期的門閥士族一樣,榮損與共,壟斷了韓國政、商、工、學的高層,抑制了社會流動。

對于平民子弟來說,考進SKY,是一個需要拼了命去爭取的小概率事件(大約不到2%);

但是同樣地,只要考進SKY,大概率上說,就意味著逆天改命,實現了階層的躍升。

那么,哪個家庭不想全力以赴,不想盡一切辦法去搏一回呢?

別說你不想——

就算當年上學時不想,如今早已飽經社會的毒打,你受夠了嗎?你不會滿腔熱情傾注到下一代,逼迫他們,不要重蹈覆轍嗎?

那還等什么?拿起錢包,快去江南區大峙洞排號吧!

聽著恐怖嗎?

不過這個故事有個前提,就是咱們前頭說的,“一個封閉的環境和固定的市場內”,才會產生這樣的內卷。經歷了“漢江奇跡”,身為發達國家的韓國,為什么不能從這個限制條件里破局呢?

04 困守孤島才內卷,問題是你有破局的資格嗎

這句話其實應該反過來問,韓國憑什么能闖出來?憑她是一個非獨立主權國家嗎?

韓國有75萬常備軍,在“東亞怪物房”里雖然不起眼,但其實,軍事實力穩居世界前10,然而——軍隊的戰時指揮權,卻要歸屬于美軍,全國上下39處海陸要塞,全被美軍駐扎掌控。

韓國首席財閥三星集團,產業幾乎涉足國民“從搖籃到墳墓”的方方面面,銷售額占到國家 GDP的14.6%(2017年數據),韓國甚至被戲稱為“三星共和國”。就是這么個巨無霸,那又如何呢,看看股權結構,外資占比高達55%,享有利潤分配優先權的優先股中,外資甚至高達80%,也就是說,韓國財閥機關算盡,其實是給外資打工的,而且利潤還要給外資優先分配。

哪里的外資這么牛?

不用說,大部分是花旗銀行、摩根士丹利等等美國資本。

心脈都在人家手里攥著,你想要破局,想要搞創新,玩產業升級、彎道超車,和“宗主國”形成產業競爭乃至超越,這不是做夢嗎?

可以肯定地說,您這個“發達國家”,是外資給您“發達”的;您該賺什么錢、不該賺什么錢,該賺多少、該交多少,也是外資“宗主”定好的。

像CPU、ARM、軍工、生物制藥、航空航天等等高利潤高端行業,你肯定不能做,人家外資指望這個吸全世界的血呢;至于半導體、存儲器、顯示面板這些競爭激烈、利潤微薄的,沒問題,你們日、韓和中國臺灣一起“卷”去吧。

就像當年,日本半導體產業全盛時期,動態隨機存儲器(DRAM)橫掃世界,鯨吞美國70%的市場份額,但那又如何呢,美國通過技術卡脖子、高額反傾銷稅,甚至赤裸裸地要求日本讓出市場、限價限售等等一系列組合拳,輕松就把日本半導體的全球市場份額打到20%以下,不但擊垮了對手,順帶還扶持三星和臺積電,給日本半導體產業養起兩個強大的競爭對手,從此永絕后患。

天花板就在那兒,老板分給的蛋糕也就那么大,韓國也不像他曾經的大哥那樣,擁有一個龐大的14億人口的全產業鏈共同市場,寒果村事實上就是個“產業孤島”,你不內卷,又待如何?

如果要問,隔壁寒果村這四十年來,對補習班抓抓放放卻屢禁不止,直到如今尾大不掉,成了巨型“吞金獸”,對我們有什么啟示?

回答就是,對于一個擁有真正獨立主權、目標是星辰大海的國家來說,其實沒啥好啟示的。

內卷這個詞,原本來源于美國學者格爾茨觀察爪哇島上的農業生產,總結出來的。你安心做“島”,那早晚要“卷”,但如果目標是星辰大海,就必須不斷搶占高端產業和產業高端,使高等教育與經濟體系動態匹配,而不是內耗做無用功,那么“島”上的事,與我何干?

當然,啟示也是有一個的——

因為當年的那位偉人,我們堅持自己動手、獨立自主,而不是寄希望于搞“聯合艦隊”,這才有了獨立自主的國際地位,有了全門類的工業體系,有了不仰人鼻息、不受困于“島”,而是奔向星辰大海的底氣。

感謝老人家。