文|佘凱文

來源|智能相對論

日前,自媒體號《科技美學(xué)》做了組數(shù)字統(tǒng)計���,僅2019年過去的5個月時間,市面上那些大家耳熟能詳?shù)氖謾C品牌共發(fā)布了近50款新品,算一算時間,大約每3天就有一款新機上市��。

這是一個讓人詫異的數(shù)字,因為真正能讓消費者們記住的不過幾款而已�����。不禁疑惑���,為何手機需要以如此快頻率更新���?

這些發(fā)布的新機又去哪了�����?會有用戶買單嗎��?

用戶不再為“新機”買單

在科技美學(xué)發(fā)布文章《2019年上半年一共推出了多少新機?結(jié)果出乎意料》一文下���,同時也開啟了一項調(diào)查,一共有超4萬網(wǎng)友參與了問答���。

其中一個問題是“你認(rèn)為現(xiàn)在廠商發(fā)新機的頻率如何?”80%的網(wǎng)友認(rèn)為過快、17%的認(rèn)為中等�����、3%的覺得慢��;另一個問題是“你現(xiàn)在的換機間隔是?”1年內(nèi)換機的用戶為6%��、1-2年的為16%�����、2年的35%���、兩年以上的38%�����、沒換過的5%。

從上面的調(diào)查結(jié)果可以看出,目前市場已經(jīng)對“高頻次的新機上市”不再感冒���,超70%的用戶換機時間已經(jīng)在2年及以上。

也就是說,以往通過細(xì)節(jié)性調(diào)整或局部內(nèi)容提升促使消費者換機的手段,已經(jīng)不再奏效。

而這類“玩法”在之前一直是各大廠商們的拿手好戲,甚至無往不利。換下屏幕大小��、攝像頭位置�����、改下屏幕樣式���,就成為了一款新機推出市場�����。

換殼的玩法為什么在以前可以屢試不爽,之前國內(nèi)智能手機市場還未飽和���,產(chǎn)業(yè)處于調(diào)整期,廠商需要的是拼市場��、拼營銷���,所以換殼上新�����,再加上較低的價格以快速占領(lǐng)市場。而現(xiàn)在市場飽和度已經(jīng)極高���,用戶的換機需求不再高頻,所以廠商原本的銷售模式其實已經(jīng)不再適用于目前大部分市場���。

至于為何現(xiàn)階段廠商仍在沿用這類方式��,原因還是我們熟知的那些,一是行業(yè)創(chuàng)新瓶頸���,包括蘋果在內(nèi)的一眾手機廠商已經(jīng)沒能力在越發(fā)成熟產(chǎn)品端做出大的改變;二是廠商需要通過高頻的推出新機來保持自己的曝光度���,保持現(xiàn)有的市場占有率;三是確仍有少部分用戶仍熱衷于頻繁換機�����。

從大環(huán)境看���,IDC數(shù)據(jù)顯示2018年全國智能手機出貨量下降10%���,2019年下滑趨勢在進一步擴大���,Q1同比出貨量下降11%��。不僅國內(nèi)���,全球智能手機市場也是如此,2019年Q1全球出貨量同比下降6.6%��。

這些數(shù)據(jù)直觀的表明整個智能手機行業(yè)目前正處于下行階段���,市場競爭會更加嚴(yán)峻���,一般當(dāng)任何行業(yè)進入衰退期鮮有新玩家會選擇入場�����,因為此時行業(yè)的進入壁壘會明顯提高���。

而最新消息報道�����,互聯(lián)網(wǎng)公司字節(jié)跳動,預(yù)備進軍智能手機市場��,官方給出的回復(fù)是“不予置評”�����,那基本也就坐實了��。

此時選擇入場的字節(jié)跳動究竟圖什么?又或者字節(jié)跳動憑什么認(rèn)為它能在逆向環(huán)境中生存?

衰退期入場的字節(jié)跳動

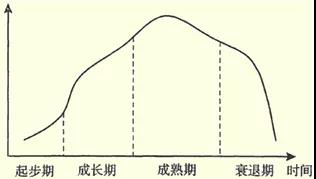

任何產(chǎn)業(yè)都會經(jīng)歷一個從增長到衰退的生命周期��,具體是指產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)到完全退出社會經(jīng)濟活動所經(jīng)歷的時間��。一般分為起步階段���、成長階段、成熟階段和衰退(蛻變)階段四個階段。

現(xiàn)階段,智能手機顯然已經(jīng)走過了成熟階段,開始邁入了衰退階段,還是那個問題字節(jié)跳動為何卻選擇此時入場?

首先我們可以看看��,在產(chǎn)業(yè)進入衰退期時�����,企業(yè)大多會采取什么樣的戰(zhàn)略��。

一是,領(lǐng)先戰(zhàn)略。利用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中所積累的優(yōu)勢�����,通過正面競爭的方式擊潰其它對手��,成為在產(chǎn)業(yè)中保存下來的企業(yè)之一��。

像我們熟悉的華米OV、蘋果�����、三星顯然是采用這類戰(zhàn)略的代表玩家,華米OV加上蘋果,目前占據(jù)這國內(nèi)90%的市場份額,其他玩家只能分食剩下的10%,而三星雖然在中國市場已經(jīng)折戟���,但架不住其在全球其他市場的龐大的銷量,使其在沒有中國市場的前提下依然占據(jù)著全球第一。

這些企業(yè)即便在行業(yè)下行環(huán)境中依然可以持續(xù)存活���。

二是,堅壁戰(zhàn)略。是指鑒別出產(chǎn)業(yè)中那些能保持穩(wěn)定的需求或者需求下降很慢,而且還具有獲利特性的某一部分���。

像在歐洲市場,有一批手機廠商���,如荷蘭的Fairphone公司和德國Blloc所依仗的小眾市場,他們通過生產(chǎn)非常獨特的小眾產(chǎn)品來滿足那些小眾用戶�����,因為在這些領(lǐng)域沒有其他競爭對手�����,所以他們依然可以保持自身的市場穩(wěn)定。

三是�����,轉(zhuǎn)移策略���。轉(zhuǎn)移策略是指盡可能規(guī)避不利于自身的行為��,減少相關(guān)投入�����,降低成本,甚至需要在市場做出抉擇�����,放棄部分市場���。

像傳音��、一加等國產(chǎn)品牌���,主動規(guī)避國內(nèi)市場�����,主要深耕在非洲、印度�����、南美等非一線市場���,根據(jù)當(dāng)?shù)赜脩舻膶嶋H需求做產(chǎn)品開發(fā)��,以相對較低的價格,免去了在競爭激烈的市場與主流品牌對打的不利��。

再回到字節(jié)跳動做手機的話題��,可以發(fā)現(xiàn)若選擇在此時入場�����,以上三類玩法似乎都不適合。領(lǐng)先戰(zhàn)略���,字節(jié)跳動不具備市場基礎(chǔ);堅壁戰(zhàn)略��,作為新玩家顯然也沒有任何技術(shù)優(yōu)勢��;轉(zhuǎn)移策略���,或許可行���,畢竟像抖音等產(chǎn)品現(xiàn)在國際市場也具備了一定知名度��,但這樣做需要投入的成本顯然比發(fā)展國內(nèi)市場更大�����,并且實際情況是,這些地區(qū)所剩的市場份額也不多了��。

所以��,字節(jié)跳動此時看中的其實是衰退階段所衍生出的蛻變階段,行業(yè)在衰退中將迎來蛻變���,帶來新的市場及增量元素。

現(xiàn)階段�����,智能手機行業(yè)發(fā)生蛻變的前提和場景已經(jīng)出現(xiàn)���,就是“5G”���。5G場景下的終端布局恐怕才是字節(jié)跳動的最終目的所在���。

字節(jié)跳動對于5G的布局一直“野心”不小�����,在其牽手運營商或是收購相關(guān)公司的動作上便可見一斑���。而5G不光只是停留在網(wǎng)絡(luò)層面��,對于硬件產(chǎn)品的依賴或說是利用程度將超越以往任何網(wǎng)絡(luò)時代,所以智能硬件成了決戰(zhàn)5G時代的兵家必爭之地�����,有了這個前提字節(jié)跳動的入場就不再顯得突兀��。

BAT都沒成功的智能手機字節(jié)跳動有信心���?

無論字節(jié)跳動的目的是不是志在5G,但也存在一個前提,就是用戶數(shù)量��,沒有用戶就沒有流量�����,沒有流量就談不上入口��、生態(tài)。

從以往的歷史來看��,互聯(lián)網(wǎng)公司做手機基本做一個“死”一個�����,即便BAT作為國內(nèi)絕對的互聯(lián)網(wǎng)巨頭���,曾經(jīng)也都有意智能手機��,例如阿里曾和天語聯(lián)合做過手機,百度和戴爾、長虹等一眾企業(yè)做過手機�����,騰訊也做過QQ手機�����,甚至新浪微博也和HTC打造過定制手機��。又或者國外的互聯(lián)網(wǎng)大佬��,谷歌、微軟,亞馬遜等���,或收購或自研�����,但事實卻基本全軍覆沒���。

即便到現(xiàn)在��,在智能硬件方面,實際看得見的也就各家的智能音箱��,除此似乎再沒有上得了臺面的產(chǎn)品���。

字節(jié)跳動近兩年在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域異軍突起��,是初生牛犢不怕虎�����?還是明知山有虎偏向虎山行?

在前不久還有一個算是剛剛倒下的互聯(lián)網(wǎng)手機品牌��,就是錘子���,而此次字節(jié)跳動做手機的消息正是來自于原錘子內(nèi)部員工透露�����,在今年1月字節(jié)跳動收購了錘子科技的部分專利�����,并簽下了大部分錘子科技的開發(fā)人員。

顯然���,錘子的前團隊��,就是字節(jié)跳動做手機的現(xiàn)班底�����。那么字節(jié)跳動會不會重蹈錘子的覆轍?

縱觀無論是BAT還是錘子或其他互聯(lián)網(wǎng)公司做智能手機失敗有以下幾個因素�����。

首先�����,大部分互聯(lián)網(wǎng)公司做手機都是在東施效顰 ��,前期的一些新鮮感或許確實會給產(chǎn)品帶來一定的流量,但時間長了���,消費者的新鮮感退去,會發(fā)現(xiàn)其實互聯(lián)網(wǎng)手機的內(nèi)容生態(tài)還不如一般手機���,畢竟想用開源的生態(tài)來打造封閉的自家產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)遣滑F(xiàn)實的。

其次�����,在當(dāng)年互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)大舉進軍智能手機市場時�����,智能手機還未淪為“快消品”�����,產(chǎn)品的階級劃分還非常明顯 ,國內(nèi)市場基本還是被國外品牌主導(dǎo),而國產(chǎn)品牌的產(chǎn)品認(rèn)同感還未建立��,所以無論你什么公司做出的產(chǎn)品都被消費者一律視為“山寨”���,當(dāng)然直到現(xiàn)在國內(nèi)的產(chǎn)品階級依然存在�����,只是不再那么明顯�����。

最后在于盈利思維上的根本性不同,互聯(lián)網(wǎng)的玩法是瘋狂燒錢��,用錢來占領(lǐng)市場�����,所謂收益損耗 �����,這些都不在乎,只要資本能跟上,就一定能撐下去���,其實說白了就是給資方“畫大餅”,但實際情況是,智能手機的利潤是多少?賣手機能賺幾個錢�����?手機利潤遠(yuǎn)無法跟上燒錢的速度��。并且賣手機終究是TO C的行為���,玩法上跟互聯(lián)網(wǎng)的趨勢就存在差異。

字節(jié)跳動最終結(jié)果會如何?在智能相對論看來,其實很難,或許其結(jié)果并不會錘子好到哪里去�����。又或許字節(jié)跳動確實不差錢��,但量體裁衣�����,是很多互聯(lián)網(wǎng)前輩們留下的寶貴經(jīng)驗。

行業(yè)中有句話叫“每個互聯(lián)網(wǎng)公司都有一個智能硬件夢”,當(dāng)然就目前的趨勢看,發(fā)展智能硬件也確實符合生態(tài)發(fā)展的需求��。說到底字節(jié)跳動并不像之前的互聯(lián)網(wǎng)公司一頭扎進智能手機行業(yè)��,算是有的放矢��,但預(yù)計依然是理想很豐滿,結(jié)果很骨感�����。

*此內(nèi)容為【智能相對論】原創(chuàng)�����,未經(jīng)授權(quán)��,任何人不得以任何方式使用,包括轉(zhuǎn)載��、摘編��、復(fù)制或建立鏡像�����。

【完】

智能相對論:深挖人工智能這口井��,評出咸淡�����,講出黑白�����,道出深淺。重點關(guān)注領(lǐng)域:AI+醫(yī)療��、機器人��、智能駕駛��、AI+硬件、物聯(lián)網(wǎng)�����、AI+金融�����、AI+安全���、AR/VR�����、開發(fā)者以及背后的芯片、算法��、人機交互等�����。