“我們沒有底薪只有提成,現在活不好做,年前人幾乎都走得差不多”。小區樓下鏈家門店一位房產經紀人告訴筆者。其實,在小區進進出出一年時間里,也親眼目睹了這家門店的工位從年頭的擁擠,到年末的空蕩蕩。

或許表面上看到的只是冰山一角。

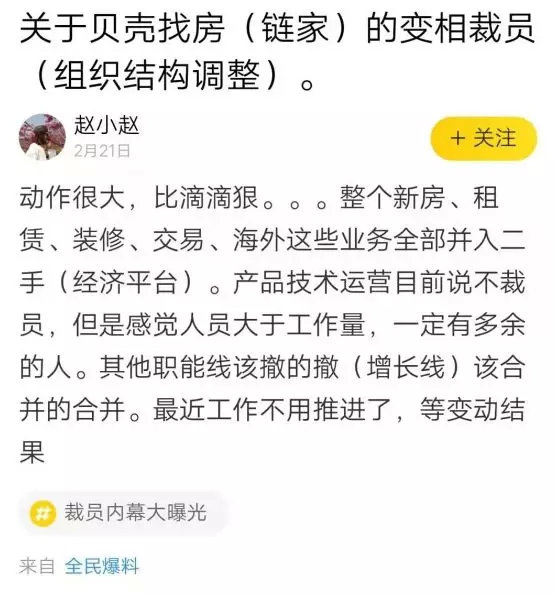

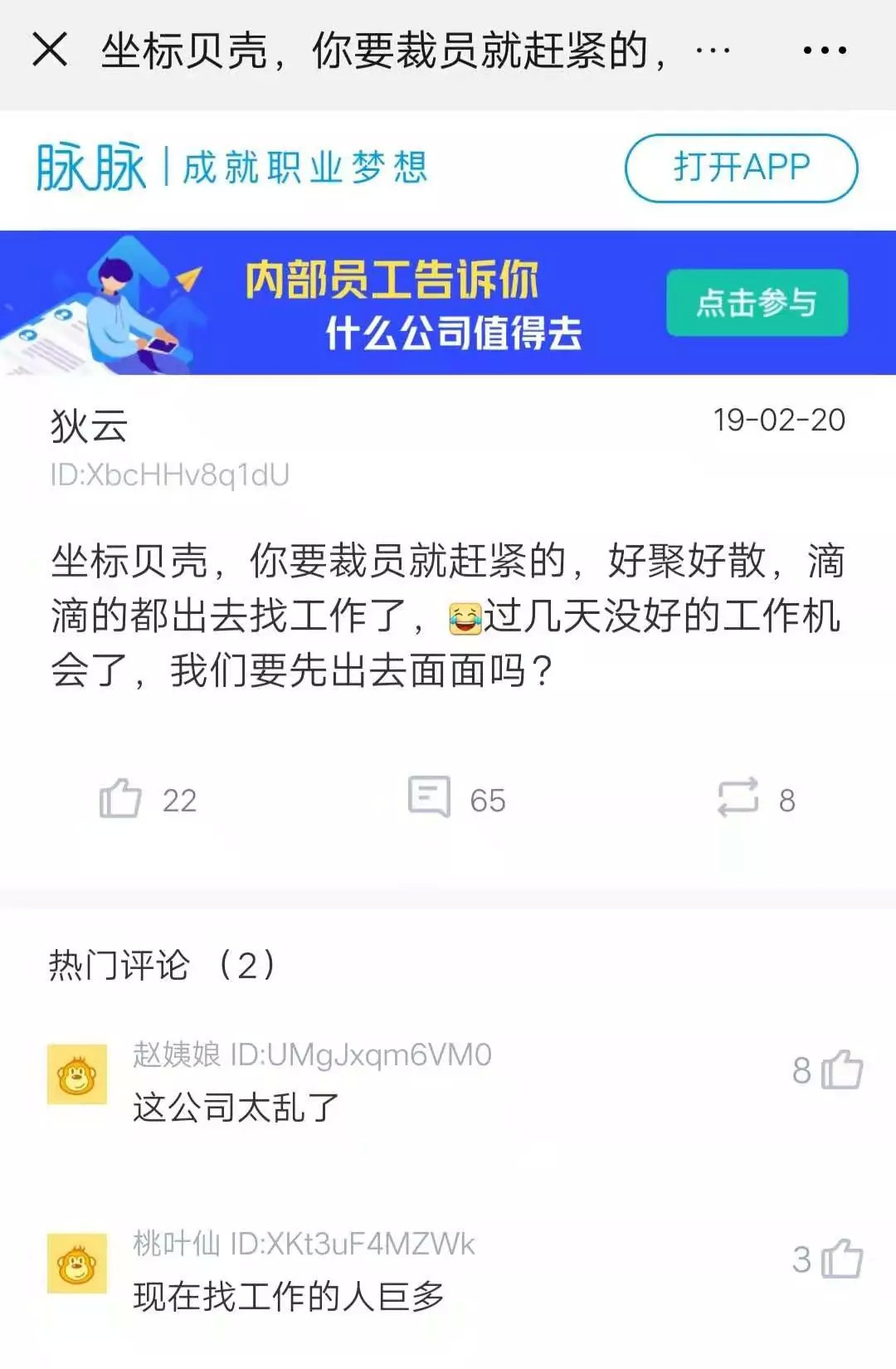

近日,鏈家集團旗下貝殼找房在脈脈等平臺上被曝“變相裁員”。據透露,目前貝殼的新房、租賃、裝修、交易、海外等業務全部并入二手(經濟平臺)其他職能線該撤的撤,該合并的合并。

其實,從去年開始,隨著寒冬的到來,TMT領域也掀起了轟轟烈烈的“瘦身”運動。年前美團、網易、騰訊、知乎、斗魚等一眾企業都相繼被曝裁員,最高裁員數甚至達到6000人。更有甚者連“高數大考”的招數都用上了。年后,滴滴打響了裁員第一炮,裁員2000人,占比達15%,人人車裁員人數超80%,京東要淘汰末位主管人數10%......

然而,同樣是“瘦身”,成立不足一年的貝殼找房過山車的幅度似乎更大。去年4月貝殼成立之時,左暉還信誓旦旦沒有貝殼,就沒有鏈家,之后開足馬力大舉拓展線上線下,意欲IPO的貝殼找房如今攻勢戛然而止,轉而揮戈進行大“瘦身”。

這背后是退守還是IPO夢碎?

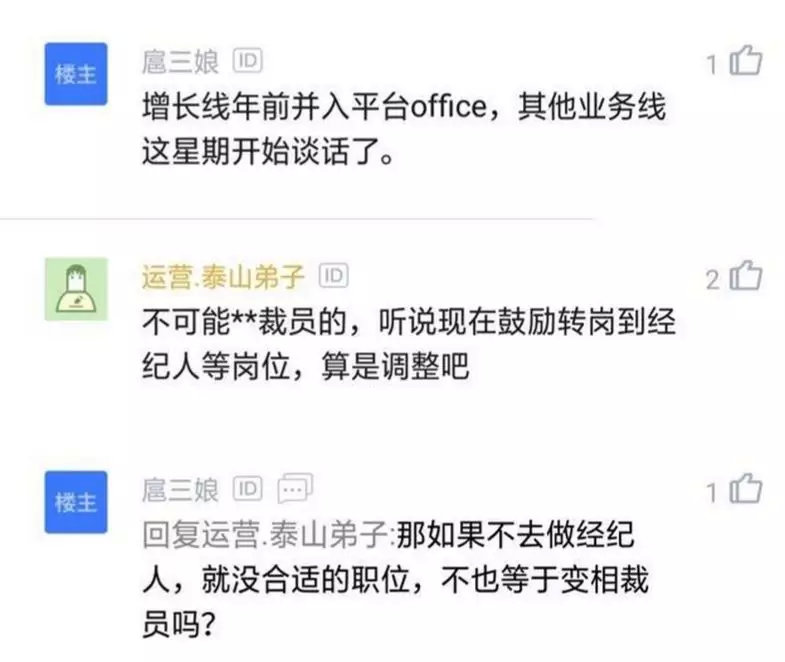

有貝殼員工在脈脈上表示,在加盟路線效果堪憂,不得已的情況之下,鏈家不得不降低擴張進度,整合之后的多位員工都被公司鼓勵轉崗到經紀人等崗位,讓員工為公司的一部分損失買單,從側面折射出的是貝殼找房燒錢擴張的野蠻做法不再為續。

從高調擴張到“變相”裁員

2018年初,當紅小生黃軒的海報鋪滿大街小巷,北京三元里海鮮市場策劃“拍照分享、掃碼關注”網紅事件,世界杯期間各時段廣告轟炸砸下1.65億,彼時,貝殼找房剛上線,一出手就是全明星陣容和大手筆資金陣仗。

貝殼是鏈家要打造的一個信息平臺,毋庸置疑,安居客、搜房網等是業內標桿。在信息平臺的維度上左暉可謂趕了個晚集,因而,貝殼找房是左暉野心的寄托,鏈家也調轉火力助攻貝殼平臺,線上線下全方位推廣,先后多名互聯網背景的高管加盟,做最大資源的傾斜,并將十大職能部門劃歸貝殼。

貝殼找房自上線以來,一路高調擴張,業務涉及二手房、新房、租房、裝修、海外、旅居等多個方面。吸引客戶在平臺上進行交易。平臺與原有的垂直自營模式的鏈家網相比更加開放,除了鏈家自身的品牌外,還允許其他經紀公司以合作的方式進駐。貝殼期望通過號召各經紀品牌開放資源,破除行業一直以來信奉的“叢林法則”,打破各中介間的“零和博弈”。

據資料顯示,截至2018年年底,貝殼已進入全國95個城市,連接近1.8萬家門店、17萬經紀人,賦能超過100個新經紀品牌,即使離既定目標還是比較大的距離,但是,貝殼平臺的體量增速也看得見。但是,這其中更有“硬拔”的味道。

其實,鏈家的發展軌跡和OTA行業的攜程還比較相似,在傳統的房產“租賣售”中通過信息的不對稱來獲取利差。無論是2007年轉型PC端,還是旗下的自如品牌,甚至包括貝殼找房上線,鏈家要打破的是通過互聯網模式改變傳統租賣的生意。

一如人到中年的攜程推進“自下而上”的互聯網改造。然而,從低緯度打高緯度,似乎顯得力不從心。

直到去年5月,鏈家開了一次戰略會議,明確直營、加盟、信息平臺“兩縱一橫”的戰略定位。可是,不到8個月時間,鏈家集團又以一場內部戰略會的形式,發動了新一輪調整。此次會議上,左暉將貝殼、德佑、鏈家自營三條職能業務條線進行打通合并,不再劃分南北貝殼和德佑的后臺。

鏈接戰略搖擺自然會引發組織管理上的調整和變動,鏈家首推的貝殼找房也從高調擴張轉而走向“變相”裁員。

前我愛我家副總裁、湘楚朝暉集團董事長兼CEO認為:“鏈家這次調整可能迫于資本的壓力。自營、加盟和貝殼三個后臺成本太高了,2018年貝殼在推廣上花了不少錢,財務壓力很大,估計今年的財報不好看。同時,貝殼有準備在海外上市,可能是資本要求他三個后臺整合。”從三線到并線的戰略搖擺,鏈家要開啟的“自營+行業平臺”模式一定程度上受挫。

實際上,不管是營收方面,還是資本市場的倒逼,當下的鏈家都到了“遵義會議”時間。貝殼找房“瘦身”背后和IPO的壓力存在某種高關聯。

IPO惹的禍?

一個房子如何通過中介賣出去的?

客戶買賣房子,從找房源開始,到匹配成交、走程序服務、到金融借貸、最后到新房買賣、海外房產等等,由于最早入局鏈家的整個體系都是圍繞這樣一個“傳統”方式在走,因而鏈家體系內可全部完成,這背后其實也包含互聯網的技術體系,以及在交易過程中帶給用戶的體驗感和效率感。

簡言之,它是互聯網操作下的一個閉環系統,顯然,在自營和平臺之間需要一個抉擇。在房產信息中介市場,自營意味著燒錢,需要有充足的彈藥。過去十幾年,房產行業發展好,鏈家自然也迎頭而上,左暉的抉擇是走自營的道路,要做獨立的王國。

2001年成立的鏈家一直是資本的寵兒。截至去年9月新一輪融資前,鏈家已進行了包括Pre-A輪在內的七輪融資,僅去年就有四輪戰略融資。鏈家的投資人名單中不乏騰訊、百度、華興、復興等知名企業旗下的投資基金,也不乏融創中國、萬科集團等房地產巨頭。

背靠“房事”,尤其是從2015年開始,鏈家狂飆突進。

首先,利用資本實施大規模并購搶市場份額,瘋狂擴張門店,并購了成都伊誠、上海德佑、深圳中聯等七家公司。兩年多時間,鏈家從北京出發,做了全國32個城市的布局,大肆擴張門店,打價格戰,直接漲了店鋪租金等亂象迭起。

不可忽視的是,鏈家瘋狂擴張背后,其實是帶著鐐銬跳舞——對賭協議。

根據界面2016年4月披露的鏈家項目投資計劃書,彼時,鏈家已成立上市團隊,正在進行B輪及B+輪融資,承諾B輪交割后5年內上市,否則就需要按照8%的單利率進行回購。也就是說如果在2021年4月之前,鏈家不能上市,不但要把融來的60億還回去,同時還要外加8%的利息。

值得一提的是,鏈家在加大投入,瘋狂擴張的勢頭下,營收等指標卻不升反降。由于內外部的因素倒逼,左暉重新回到平臺上考慮問題,貝殼找房便迎“難”而生。

按照左暉與彭永東的說法,鏈家早在2014年就想做開放平臺,但當時囿于技術和自身業務不成熟難以實現。現在,物聯網+大數據商業模式已成主流,兩人認定時機已到。

然而,貝殼誕生更像一個吹被催熟的“嬰童”,是鏈家錯過很多天時、地利的機會后,在天花板出現時才決心做的戰略轉型。

貝殼找房基因里自然背負著IPO重重的殼,背負著左暉的野心的期望。

尤其是2016年上海“2.26”事件,鏈家締造起來的金融羽翼被摧毀,據說鏈家計劃金融收益將占到收入的一半。緊接著“9.30”以來的調控風向大變,讓鏈家高投入、高回報的模式看到天花板。

其實市場的反映也折射出了這樣一個信號。

去年10月底,華平投資集團退出了鏈家20億美元融資計劃,原因在于其認為鏈家尋求的130億美元估值過高,存在泡沫。華平的退出也意味著鏈家創始人左暉希望借助貝殼找房顛覆房地產經紀行業、尋求鏈家上市的嘗試受挫。

顯然,其之所以產生估值分歧首先或許是源于鏈家的定位。由此可見,鏈家“火力”集中在貝殼找房上似乎更像“拔苗助長”。

不妨來看一下這樣一組數據,據了解,1萬億GMV,鏈家用了8000家門店13萬經紀人。那么如果2萬億GMV難道把這個投入翻一倍就可以做到?

鏈家在所有城市3店打1店獲得的GMV,本質上是降低了自身的效率,更是全行業產能過剩的始作俑者。今天左暉說要用德祐和貝殼養活更多的門店,這是重資產、重投入的結果,如此瘋狂開店的故事,鏈家的神話如何維續?

500億估值,融來巨資,一年200億運營成本的鏈家發現做大獨立王國,壟斷幻想難以為繼。直營無未來,改做加盟,平臺從零開始,規模還是難以增長,繞了一大圈,又回到了出發的地點。

此番,貝殼找房“瘦身”背后,鏈家集團IPO戰略收縮,至于前路如何,還需拭目以待。