近些年經常看到一些地方爭奪名人故里的新聞和文章,九十年代電視劇《宰相劉羅鍋》熱播,也讓清代乾隆和嘉慶兩朝重臣劉墉的祖籍之爭越發激烈。

劉墉(1719年~1804年),字崇如,號石庵,清朝乾嘉兩朝重臣,清代山東諸城縣逄哥莊人(現高密市柴溝鎮逢哥莊)。劉墉既然是山東諸城(高密)逄哥莊人,那為什么還有很多地方爭劉墉祖籍呢?這主要是劉墉家族并不是一直就在山東諸城(高密)逄哥莊生活,據諸城劉氏族譜記載,始祖劉福于明朝弘治年間(1488年~1505年)遷入山東諸城(高密)逄哥莊,現在爭的是劉墉家族弘治年間以前的祖居地,關于劉墉祖籍爭的比較厲害的是碭山縣、邳州、豐縣、日照四種說法,下面依次來看看這幾種說法。

劉墉祖籍碭山說,碭山說主要源于諸城(高密)劉氏族譜記載:“始祖福,自弘治年間由江南碭山縣大劉莊遷于山東青州府諸城縣北鄉之逄哥莊。諸城(高密)劉氏族譜記載江南碭山縣,現在為安徽省碭山縣,但現今的碭山縣沒有這個大劉莊,那么歷史上的碭山縣大劉莊又到哪里去了?有的認為村莊毀于戰亂,還有的認為由于行政區劃調整歷史上屬于碭山縣的大劉莊,現在劃到別的地方了,并且后來改名字了。河南省夏邑縣劉套樓村認為自已便是歷史上的碭山縣大劉村,但無實物證據。在山東的東南部的日照、莒縣、膠南、諸城、高密、臨沂等地分布著眾多由碭山縣大劉村遷出的劉姓,劉墉家族也是其中之一。大劉村(莊)現在屬于哪里還有待考證,需要實證。

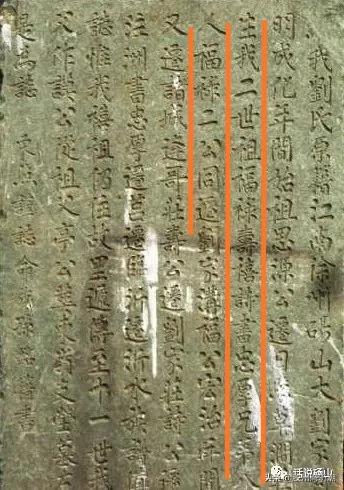

劉墉祖籍邳州說,主要指邳州市官湖鎮坊上村,如節選上圖內容,當地族譜說是劉鳳遷諸城逄哥莊,劉墉是劉鳳的第四世孫。看到這就明白是假的,諸城逄哥莊劉姓族譜記載:始祖為劉福,二世劉恒,三世劉玳,四世劉思智,五世劉通,六世劉必顯(進士),七世劉棨(進士、四川布政使)、八世劉統勛(進士、東閣大學士、首席軍機大臣、“文正”)、九世劉墉(進士、體仁閣大學士、“文清”)。諸城逄哥莊劉氏一世劉福到九世劉墉世系清楚,六世至九世連續四代9個進士、31個舉人、41個監生,清中前期一流仕宦家族。你再看看上面邳州市坊上村所說的劉鳳遷諸城逄哥莊,劉墉為劉鳳第四世孫,這是哪跟哪兒?純屬造假捏造,另外還有“清愛堂”牌匾也是假的,如下圖。

邳州坊上村當地說“清愛堂”牌匾為乾隆皇帝賜給劉墉的,這個說法純屬造假捏造。諸城劉氏“清愛堂”牌匾是康熙皇帝賜于七世劉棨(劉墉爺爺)的。康熙五十一年(1712年)二月,劉棨任直隸天津道接駕,奏其兄劉果在直隸河間縣任知縣時受到“清廉愛民”褒獎之事,并順便求康熙皇帝賜書,康熙皇帝為之題寫了“清愛堂”,諸城劉氏從此把“清愛堂”做為自已的堂號,這也是劉墉使用“御賜清愛堂”印本的原因。除了上面“清愛堂”的牌匾時間造假捏造外,另外諸城劉氏委派十五世劉洪海等到邳州送匾,官軍隨行……,這也是假的。諸城劉氏族譜修成于嘉慶十九年(1814年),始祖劉福傳至十四代,到乾隆時期幾個大支最多傳至十三世。邳州坊上傳說的乾隆時期就有十五世劉洪海,為什么諸城劉氏族譜在嘉慶十四年(1814年)時只記載到十四世,顯然是假的,從石頭縫里蹦出來的?諸城劉氏從七世起依:木、火、土、金、水五行取名,十一世為名字帶水如:劉喜海、劉淪園、劉玉潤、劉瀚、劉汾、劉雯、劉江……,十五世應為金如:劉志綱、劉志鑒、劉公鉅、劉公錫、劉鈞德、劉秉鐸……,十六世才為水。乾隆時期十五世劉洪海顯然是當地捏造出來的一個人物。所以這個邳州坊上村的故事是捏造的。

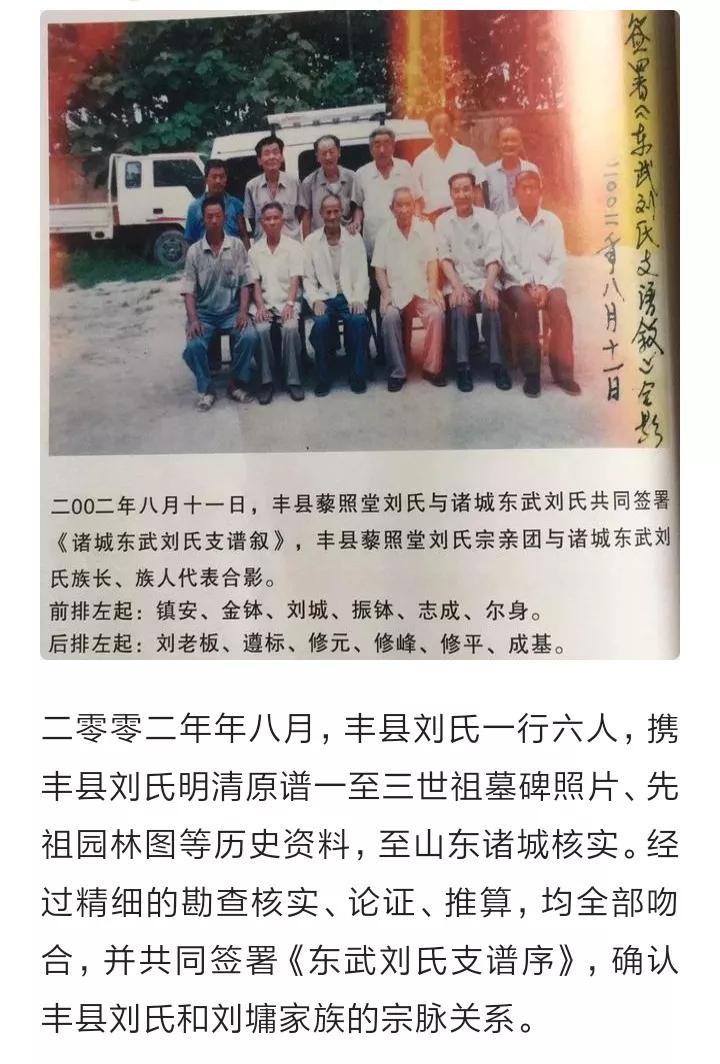

劉墉祖籍豐縣劉大營說,豐縣說在2000前后非常熱,山東諸城逄哥莊劉氏的一些代表還多次去過豐縣歡口鎮劉大營認親祭祖,但這幾個人只代表“清愛堂”劉氏的一小撮人。報紙也報道過,如下圖

上圖是2002年高密(諸城)逄哥莊的幾位代表與豐縣劉大營幾位代表的合影,雙方經過論證和推算確認了豐縣劉氏和逄哥莊劉氏的宗脈關系。豐縣這個譜問題很多,不知當時怎個精細勘查核實,逄哥莊劉氏代表簽定這么一個“賣祖協議”。

高密逄哥莊代表2002年、2007年連續兩次到過豐縣亂認祖宗,并參加當地祭祖活動,一時間兩地劉氏同宗幾乎成為定論。看看豐縣劉大營劉氏是如何和諸城(高密)劉氏進銜接的。如下圖

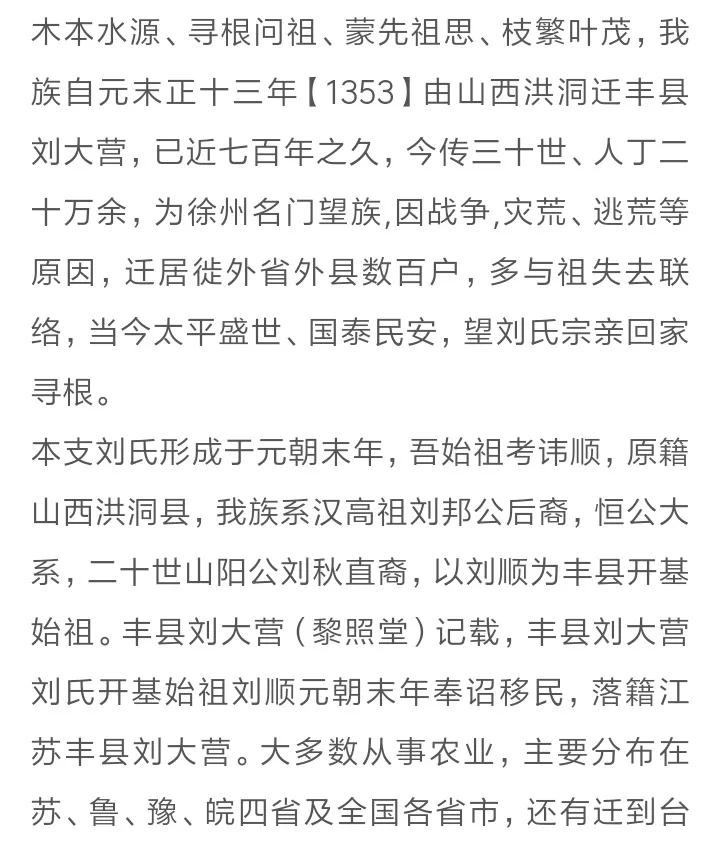

從上圖我們可知豐縣劉大營劉氏始祖為劉順,劉順山西洪洞人,元末至正十三年(1353年)由山西洪洞縣遷豐縣劉大營。劉順豐縣劉氏一世;劉順生三子:劉彥剛、劉得源、劉武,為二世;豐縣二世劉得源生四子:劉貴、劉福、劉江、劉清,為三世;豐縣劉大營三世劉福,洪武年間勤王北出,后住山東青州府諸城逄哥莊。到這里豐縣劉大營劉氏和諸城(高密)逄哥莊劉氏就接上頭了,那么豐縣劉大營三世劉福真就是諸城(高密)逄哥莊劉氏始祖劉福嗎?恐怕沒這么簡單,豐縣劉營第三世這個劉福和諸城(高密)逄哥莊始祖劉福,他們是兩個不同時代人,為什么這樣說呢?

豐縣劉大營始祖劉順于元末至正十三年(1353年)遷豐縣劉大營,三世劉福于洪武年間(1368年~1398年)北出勤王,勤王是啥意思?大家可以自已查查,劉福勤王北出懇定和軍隊、戰爭、奪權有關,這一時期與之有關的奪權戰爭也就是歷史上建文時期(1399年~1402年)的“靖難之役”,南北兩軍的反復爭奪造成士兵和當地居民十亡八九。豐縣劉大營三世劉福的勤王北出時間洪武年間(1368年~1398年)后期,諸城(高密)逄哥莊始祖劉福遷入時間弘治年間(1488年~1505年)兩者差了90年至100年,豐縣劉大營說他們的三世劉福便是逄哥莊始祖,這劉福也太能活了?這劉福至少得活120歲~130歲時遷諸城(高密)逄哥莊,你想可能嗎?30年為一代,整整三代人的時間,所以劉大營三世劉福和逄哥莊始劉福是不同時期的兩個人,而非同一個人。因此當年諸城(高密)逄哥莊劉氏代表和豐縣劉氏的認祖歸宗、祭祖等活動純屬弄劇,所以當時很多諸城(高密)“清愛堂”分支族人對逄哥莊的這幾個代表相當不滿,稱逄哥莊這幾個代表和豐縣劉氏簽定的續修支譜協議為“賣祖協議”。另外豐縣劉大營說劉統勛等諸城(高密)逄哥莊劉氏多次到該村尋根問祖,如下圖

上圖劃線開頭,山東諸城劉延清公尋根問祖借宿劉小營藥鋪,夜讀劉氏族譜,終于查到其始祖劉福從劉大營遷居諸城逄哥莊的記載,并留詩一句,落款為劉延清公題。劉統勛字延清,劉延清公即劉統勛。我們不僅要問即然劉統勛到豐縣當地已查到始祖劉福的原籍為豐縣劉大營,那么為什么劉統勛在乾隆十六年(1751年)初撰的《東武劉氏族譜凡例》中沒有記載。嘉慶十九年(1814年)諸城劉氏族譜修成記載:“始祖福,自弘治年間由江南碭山縣大劉莊遷于山東青州府諸城縣北鄉之逄哥莊,葬逄哥莊南塋。子:恒。”這里的安徽碭山縣大劉莊記載相當明確。上圖后半部分劃線處所選阮元所撰譜序:“諸城譜碭山以上不可稽。”純屬人為改動刪減原文,用意不良。節選諸城劉氏譜序原文如下:“……劉氏之二十有五,漢唐以來,將相名人不可勝數。今諸城譜為碭山,以上不可稽,不能推世系,又何慎也。唐初宰相世系表,以宰相著其姓。今諸城文正、文清二公,非徒為宰相,且為賢宰相,天下仰之……。”

上面諸城(高密)劉氏譜序原文為:“今諸城譜為碭山,以上不可稽,不能推世系,又何慎也。”這段的意思是:諸城劉氏始祖來自碭山,碭山以上世系無法推算。諸城譜正文開始便是始祖劉福:自弘治年間由江南碭山縣大劉莊遷入山東青州府諸城縣之北鄉逄哥莊。

而豐縣劉氏節取的原文為:“諸城譜碭山以上不可稽。”這也說明諸城族譜碭山以上世系不稽,沒法查證推世系,找不出一個地方說諸城劉氏祖籍不在碭山,也看不出那里說諸城劉氏祖籍在豐縣?

豐縣劉大營(藜照堂)劉氏和一小撮諸城(高密)逄哥莊劉氏的上演的認祖祭祖弄刷一直持續到2010年前后,往下沒法繼續表演下去了,因為山東日照又發現新證據,證明劉墉家族始祖劉福是他們哪里人,并且這一證據被很多學者和教授認為真實可靠,比豐縣劉大營靠譜多了。

劉墉祖籍日照說,2003年在日照市東港區三莊鎮卜落崮村,發現民國初年劉銘籍抄錄的大明萬歷四十八年(1620年)的日照《草澗劉氏族譜》,譜序如下圖:

草澗劉氏族譜譜序中記載,劉氏從漢朝開始便居住于莒地,元末劉氏族人遷居碭山縣大劉村,紅巾亂起,劉氏先祖逃避戰亂遷居東海當蘆村。洪武三年(1370年),下旨遷民,由東海當蘆遷居日照喜鵲窩。到天順年間(1457年~1465年),劉氏在喜鵲窩居住約90多年,此時劉氏家族人丁日盛,但因一場意外火災,燒掉家中一切,族譜也在這場火災中被燒毀。留下劉承源、劉思源、劉接源、劉續源、劉根源兄弟五人。成化年間(1465年~1487年)開始分家,老二劉思源遷喜鵲窩北一公里處立草澗村,其他四兄弟外遷他地。劉思源遷草澗村生:福、祿、壽、禧、詩、書、忠、厚兄弟八人。

面對日益狹小的生存空間,劉思源給兒子們分家讓他們外出謀生,其中老大劉福和老二劉祿同遷日照市三莊鎮劉家溝,劉福后來避匪將長子志干、次子志貞托付于二弟劉祿,率三子恒遷居諸城縣逄哥莊。問題是此明譜并非原著,而是民國二十一(1932年)八月十五日九點鐘劉銘籍抄寫而成,該手抄譜發現后真假一時難定。先看看該譜作者劉存仁有沒有造假的嫌疑和意愿,劉存仁萬歷四十八年(1620年)編修族譜時為歲貢生、候選教諭,而同一時期諸城逄哥莊此時為劉通、劉遠兄弟二人,二人均務農,劉遠因生活所迫娶不起媳婦,無奈外遷被招為養老女婿,劉通多年以后才考取秀才。這一時期逄哥劉氏兄弟與歲貢生、候選教諭劉存仁的社會地位差距比較大,所以劉存仁不存攀附逄哥莊劉氏的必要性,當時編修一部家譜耗費人力、才力巨大,劉存仁也沒必要搞一個出力不討好的假譜。再看看此譜的抄錄者劉銘籍存不存在造假,諸城(高密)劉氏為清朝一流的官宦世家,容易讓人產生攀附,既可獲得令人羨慕的高門第,又可獲取周圍人尊敬,假譜攀附成功后便可貢在廟堂讓人祭拜,獲取私人利益這就是造假者的目的。但從劉銘籍所做支譜序來看文詞蕪陋,寫不出劉存仁那種敘事條理分明、精彩華美的文章。民國24年重修朱家廟劉氏族譜也記載相同內容,證明劉銘籍沒造假。另外日照草澗村1924年所立石碑也證明劉銘籍沒作假,立碑時間比劉銘籍手抄族譜時間早8年,石碑記載草澗劉氏來源和劉福兄弟八人情況,明確記載劉福攜子劉恒遷諸城逢哥莊。碑文如下圖

草澗劉氏元末由碭山縣大劉村遷東海當蘆,洪武三年(1370年)遷日照喜鵲窩,天順年間(1457年~1465年)喜鵲窩村在一場火災中被燒毀,火災燒毀劉家一切包括族譜,這場火災發生時間應為天順末年(1465年),這場火災使劉思源兄弟五人的生活限入困境,第二年成化初年(1466年)兄弟五人開始分家,首先老大劉承源攜家人外遷安丘。劉思源取本村張氏為妻,劉思源和三個兄弟遷喜鵲窩北一公里搭草棚居住,后來三個兄弟成人后陸續外遷他地謀生。劉思源生八子,其中七個兒子在長大后陸續外遷,劉思源兄弟五人及他七個兒子分家外遷的時間為成化年間(1466年~1487年),草澗劉氏的分家外遷,由于是一個個分批外遷,所以持續時間比較長,叔侄十幾個人持續20來年。劉福作為劉思源的長子外遷時間是緊跟三個叔叔,劉福、劉祿兄弟二人遷三莊鎮劉家溝的時間為成化中期(1476年前后),劉福、劉祿兄弟二人在劉家溝生活十幾年后,在弘治年間(1487年~1505年)因避匪將長子劉志干、次子劉志貞托付于劉祿,劉福攜幼子劉恒遷諸城逄哥莊。劉福為逄哥莊一世,劉恒為逢哥莊二世,逄哥莊六世劉必顯生于萬歷二十八年(1600年)到弘治末年(1505年)有95年,中間正好是三世、四世、五世三代人。草澗劉氏族譜記載的遷徙時間和逢哥莊劉福的遷入時間十分吻合,所以持中間立場的學者、教授比較認可日照《草澗劉氏族譜》,認為諸城逄哥莊始祖劉福源于日照草澗。

日照草澗譜所記載遷于碭山縣大劉村與逄哥莊一致,日照草澗譜所記載劉福時間與劉福遷諸城逄哥的時間一致,另一點草澗譜記載了逄哥二世劉恒,這一點是其他一些爭諸城劉氏祖籍的所沒有的。

在全國各地還有很多地方劉氏自稱為劉墉祖籍地,象廣東、河南、河北、江蘇、山東等省都有很多地方稱為劉統勛、劉墉父子的祖籍地,有的說有譜、有的說有劉統勛墳、有的說有劉墉的墳,各種故事傳說五花八門,僅山東各地劉氏就有數十個(近百個)傳說與劉統勛、劉墉父子有關,都說他哪地方人,說的有鼻子有腿的,這些地區因所謂證據經不起推敲,一些譜假的也太明顯了,不值得一提。

因為劉統勛、劉墉父子所代表的山東諸城劉氏在清代出過11個進士、46個舉人(含進士11人),七品以上官員73人,共有200多位官員,劉統勛更是第一位漢人擔當首席軍機大臣,正是由于諸城劉氏的顯赫的家族背影,成為清代各地劉氏的攀附對象,把很多自已祖先的墳認為劉統勛或劉墉的,造了很多譜把劉統勛、劉墉父子編入里頭,隨著時間的流失百年之后,后代兒孫更是深信不疑。有的是為了某種利益亂認祖宗,例如認西門慶故里,孫悟空、朱八戒、觀音等這種神化虛構人物也有很多地方爭,僅一個觀音菩薩就有四五個地方爭故里,建個觀音廟錢和利益這不就來了。

言歸正傳,認祖歸宗是一件嚴肅的事情,隨著科學技術的發展,DNA測族源技術的成熟和費用的降低,為尋根問祖提供了真實可靠的手段依據,希望各地劉氏多作一下DNA檢測,以DNA檢測結果來進行尋根問祖。